スカンジナビア諸国とは|どこの国のこと?「北欧諸国」との違いは?

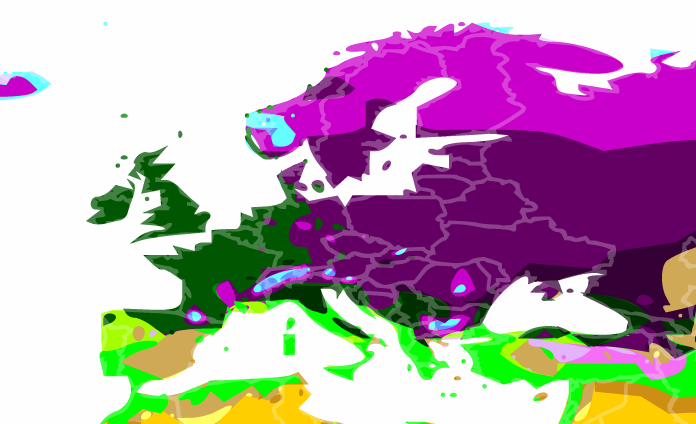

雪に覆われた森、静かなフィヨルド、幸福度の高い国々──そんなイメージで語られることの多い「北欧」。でも実は、「北欧諸国」と「スカンジナビア諸国」って、似ているようで微妙に違うんです。どちらもヨーロッパの北にある国々だけど、その定義には文化的・言語的な深い背景があるんですね。

いったい「スカンジナビア」とはどの国のことを指すのか?そして「北欧」とどう違うのか?今回はその違いと共通点を、地理・言語・文化の観点からわかりやすくかみ砕いて解説します。

|

|

|

|

|

|

スカンジナビア諸国の定義

まずは「スカンジナビア」とは具体的にどの国を指すのかを明確にしておきましょう。

狭義には3カ国だけ

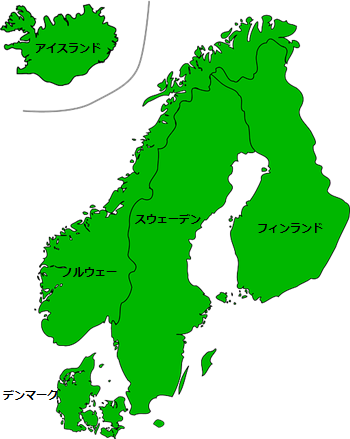

一般的にスカンジナビア諸国といった場合、それはノルウェー・スウェーデン・デンマークの3カ国を意味します。この3つはスカンジナビア半島やその周辺に位置し、言語も北ゲルマン語群で互いに近い関係にあるんです。つまり、地理的な近さだけじゃなく、言語・文化・歴史を共有しているというわけですね。

北欧諸国と同一視する場合も

なおスカンディナヴィア諸国を北欧諸国を指す言葉として用いることもあり、その場合はアイスランドやフィンランドも含みます。日本はスウェーデン・ノルウェー・デンマーク・アイスランド・フィンランドの5カ国をスカンディナヴィア諸国と呼び、北欧諸国とほぼ同一視しています。

民族的・文化的な結びつき

この3カ国は、かつてはバイキング文化をともにしていた仲間であり、時代によってはカルマル同盟(1397年~)のように政治的にも連合国家を形成していました。だから今でも、たとえばデンマーク人とスウェーデン人が互いの言葉をなんとなく理解できたりと、文化的な親近感が強く残っているんです。

|

|

|

北欧諸国との違い

では、似たように語られがちな「北欧諸国」とは、どこが違うのでしょうか?

北欧にはフィンランドとアイスランドも含まれる

北欧諸国(Nordic countries)は、スカンジナビア3国に加えてフィンランドとアイスランドを含む、合計5カ国を指します。つまり「北欧」は「スカンジナビア」よりも広い範囲の言い方なんですね。地理だけじゃなく、社会制度や国際協力の枠組み(たとえば北欧理事会)としても、この5カ国がひとまとまりになっています。

フィンランド語の“異質さ”

じつはフィンランド語は、スカンジナビア語(北ゲルマン語)とはまったく系統が違います。ウラル語族に属していて、ハンガリー語やエストニア語の親戚なんです。つまりフィンランドは地理的には北欧、言語的には異文化という立ち位置。スカンジナビアからは、やや“外れた親戚”のような存在なんですね。

文化・制度面での共通点と差異

とはいえ、スカンジナビアと北欧は完全に分かれているわけではありません。ここではその“重なり”にも注目してみましょう。

福祉国家モデルの共有

スカンジナビア諸国もフィンランド・アイスランドも、いずれも高福祉・高負担の社会モデルで知られています。教育、医療、育児支援、ジェンダー平等など、多くの政策で共通点があり、「北欧モデル」として国際的にも注目されているんです。

歴史的な距離感

一方で、スウェーデンとフィンランドのように、過去に支配・被支配の関係にあった国もあり、完全にフラットな関係とは言い切れない面も。とくにフィンランドは長くスウェーデン王国の一部だったため、公用語としてスウェーデン語も併用されてきた歴史があります。

|

|

|

「スカンジナビア」の語源

ちなみに「スカンディナヴィア」という語の由来について明確な記述がある文献は見つかっていないようですが、古代ローマの博物学者であるガイウス・プリニウス・セクンドゥス(22 / 23年 ~ 79年8月24日)が残した「博物誌」にラテン語で「スカディナヴィア」という語が記されておりこれが最古のものと考えられています。

そして語源はスウェーデンの県の一つ「スコーネ(Skaane)」に由来すると考えられており、それに島を意味するラテン語である「-avia」がくっついてできたという説が有力です。

スカンジナビア諸国は「北欧5カ国」のうち、より言語・文化的に近い3カ国を指す言葉。北欧=広い仲間、スカンジナビア=その中でも濃い仲間、みたいな関係なんですね。同じ“寒い地域”でも、中をのぞいてみるとちゃんと違いがあるのです。

|

|

|