ヨーロッパ州の特徴|地政学的な定義と文化的特徴を知っておこう

北にフィヨルドとオーロラ、南にオリーブとローマ遺跡、西に大西洋、東にはユーラシアの広がり──。ヨーロッパ州とは、ただの「地図上の一地域」ではありません。地理、歴史、宗教、言語、政治が何層にも重なり合った、奥深い“文明のモザイク地帯”なのです。

では、このヨーロッパ州、どこまでを指すのか?どうしてこんなに文化が多様なのか?そしてなぜ世界史の主役になったのか?

そんな疑問に応えるべく、今回は地政学的な枠組みと文化的な特徴の両方から、ヨーロッパという場所を多角的に見ていきましょう。わかりやすくかみ砕いて解説します。

|

|

|

ヨーロッパ州の定義

ヨーロッパの地理的範囲

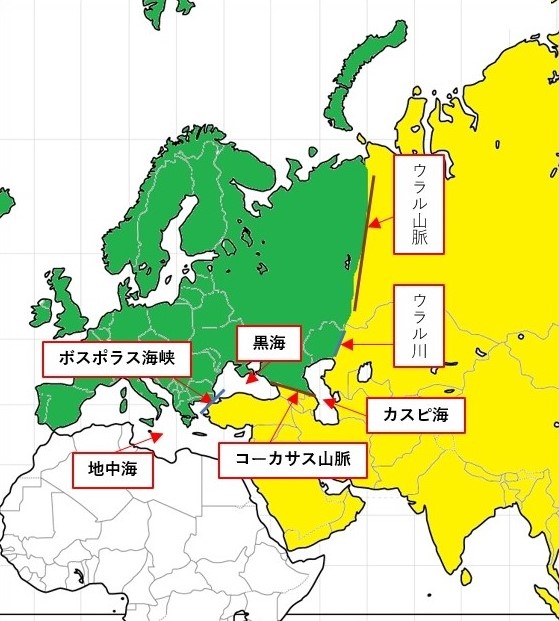

緑色地域:ヨーロッパ 黄色地域:アジア

まずは「そもそもヨーロッパ州ってどこからどこまで?」という話から。

地理上の定義

ヨーロッパ州の範囲は、北は北極海から南は地中海、西は大西洋、そして東はウラル山脈とカスピ海にかけて。つまり、ユーラシア大陸の西側の陸塊がその対象になります。ただしこの境界、じつは完全な自然の区切りではなく、かなり人間の都合で決められた部分もあるんです。

政治上の定義

一方、政治や経済の枠組みでは、EU(欧州連合)の加盟国を中心に語られることも多いです。ただし、ノルウェーやスイスのようにEU非加盟ながら“ヨーロッパの一員”として認識されている国もあれば、トルコのように地理的に“ヨーロッパに一部属する”という微妙な国もあるので、一筋縄ではいきません。

|

|

|

ヨーロッパ文化の多様性

次に、ヨーロッパを語るうえで避けて通れないのが、文化の多様さ。小さなエリアに、なぜここまでバラバラな文化がひしめいているのか──その背景を探ります。

民族と宗教のモザイク

ヨーロッパにはゲルマン系・ラテン系・スラヴ系などの民族グループが入り混じり、それぞれの言語や価値観が育まれてきました。また、カトリック・プロテスタント・正教会といったキリスト教内の分裂、さらにはイスラム教やユダヤ教の存在も、この地域の精神的土壌に多層性を加えているんです。

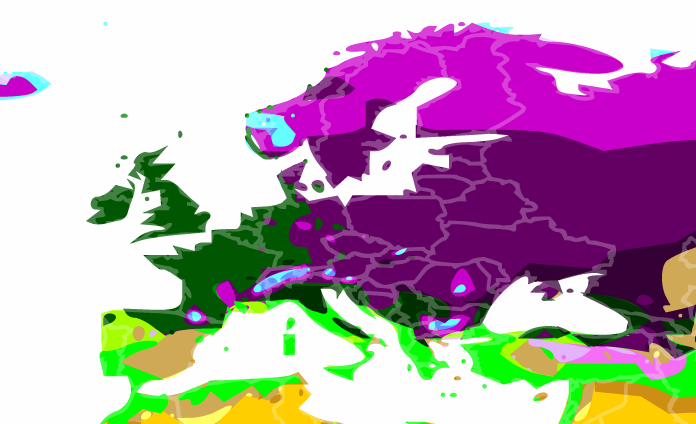

言語の分布

ヨーロッパ州ではインド=ヨーロッパ語族が圧倒的多数を占めていますが、その中でもロマンス語派・ゲルマン語派・スラヴ語派に分かれ、それぞれが一つの言語圏を築いています。地図を広げれば、言葉の壁がまるで“見えない国境”のように作用していることが分かるはずです。

|

|

|

歴史がつくったヨーロッパ

文化の多様性の裏には、地理だけでなく、歴史の堆積も大きく関わっているんです。

古代ローマとギリシャの遺産

古代ギリシャが民主主義や哲学の土台を築き、古代ローマがそれを政治制度や都市文化として具体化した。この2つの文明こそが、ヨーロッパ文化の“源泉”。都市の作り方から、法律、建築様式にいたるまで、その影響は今もそこかしこに残っています。

中世からの分裂と統合

中世になるとヨーロッパはキリスト教の力で一時はまとまりを見せましたが、十字軍や宗教改革によってバラバラに。近代では国民国家の登場により政治単位が細分化され、さらに二度の世界大戦とその反省からEUのような新たな統合の枠組みが生まれたわけです。

|

|

|

ヨーロッパと地政学

では、そんな複雑なヨーロッパが国際関係の中でどう扱われてきたのか──ここからは少し「地政学」の視点で眺めてみましょう。

ハートランドとリムランド

地政学では、ヨーロッパはユーラシア大陸の“リムランド”(外縁部)とされ、ハートランド(内陸中心部)であるロシアと常に緊張関係にあります。イギリスやドイツ、ポーランドなどがその「板挟み」となる立地にあり、地政学的にはきわめて重要な位置を占めてきたのです。

戦略的要地としてのヨーロッパ

北はバルト海、南は地中海、西は大西洋、そして東はロシアとの接点。これほど“世界の大国が接する場所”というのも他にはなかなかないのです。だからこそ、NATOやEUといった安全保障と経済の枠組みが、他の地域以上に重視されているわけですね。

ヨーロッパ州というのは、地理的に曖昧さを残しながらも、文化や歴史、政治のうえではきわめて“濃密”な地域です。多民族・多言語のモザイクの中に、戦争と統合をくり返してきた複雑な過去が詰まっている。こうしてみると、ヨーロッパとは単なる「地域」ではなく、「世界を映す鏡」のような存在なのです。

|

|

|