中央ヨーロッパ(中欧)の国一覧|どこからどこまでが「中欧」なの?

ヨーロッパには「西欧」「東欧」「北欧」「南欧」といった地域の分け方がありますが、意外と見落とされがちなのが「中央ヨーロッパ(中欧)」というエリア。

でも実はこの「中欧」、ヨーロッパの中でとてもユニークで、歴史的にも文化的にも複雑な立ち位置にあるんです。西と東、ラテンとゲルマン、カトリックとプロテスタント──さまざまな境界が交差する場所。

いったい「中欧」とはどこを指すのか?どうしてそんなにあいまいなのか?そしてなぜこの地域が、ヨーロッパ史のカギを握ってきたのか?

今回はそんな「中欧」の正体を、地理・歴史・文化の3つの視点から紐解いていきます。

|

|

|

|

|

|

中欧の定義

「中央ヨーロッパ」と言っても、実はその境界はけっこうあいまい。だからこそまずは、どういう定義があるのかを整理してみましょう。

地理的な定義

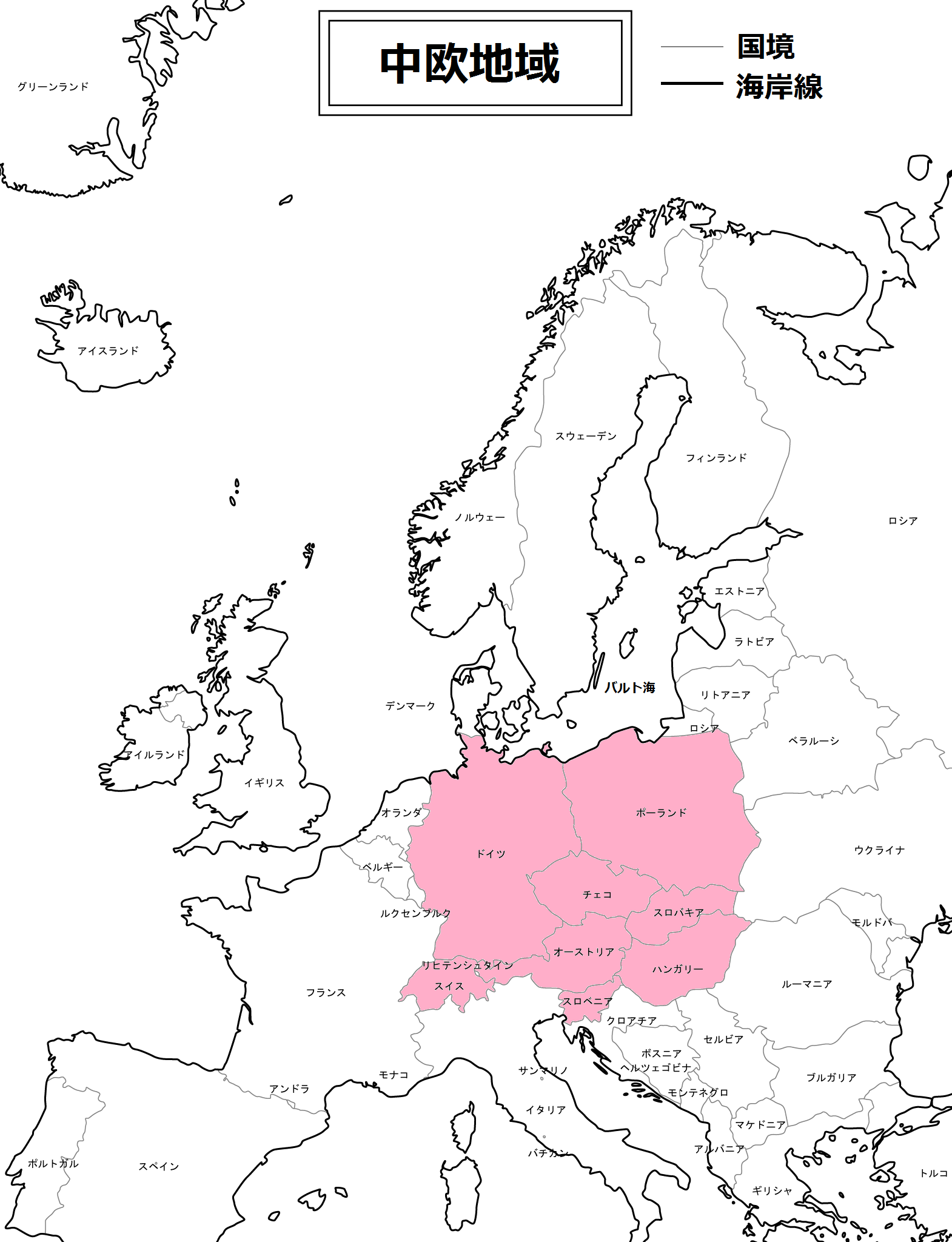

中欧はだいたいアルプス山脈以北~バルト海以南の間に広がっていて、ドイツ南部・ポーランド南部・チェコ・スロバキア・ハンガリー・オーストリア・スロベニア・スイスなどが中心になります。ただしどこまでを含めるかは人によって異なり、クロアチアやルーマニア西部、さらにはイタリア北部を含める場合もあるんです。

政治的・文化的な定義

冷戦時代には、ヨーロッパは西側(資本主義)と東側(社会主義)に二分され、「中欧」という言葉はあまり使われませんでした。ですが、1989年の東欧革命以降、東欧と一括りにされてきた国々の中に、「自分たちは中欧だ」と再主張する動きが出てきたんです。とくにチェコやハンガリー、ポーランドなどは、「われわれは東欧ではなく中欧文化圏だ」と強く意識しています。

中欧諸国一覧

画像クリックで拡大

|

|

|

中欧の歴史的特徴

この複雑な文化と民族の混在は、じつは中欧が辿ってきた歴史の結果でもあるんです。

二重帝国の影響

19世紀から第一次世界大戦まで、中欧の広い範囲はオーストリア=ハンガリー二重帝国の支配下にありました。この帝国は多民族国家で、ドイツ語・ハンガリー語・チェコ語・クロアチア語・ポーランド語などが公用語として併存していたんです。この多様性が、現在の中欧各国の複雑なアイデンティティのもとになっています。

「東欧」との距離感

冷戦時代には、ソ連の影響を受けた国々はすべて「東欧」と呼ばれてきました。でもそれは、地理よりもイデオロギーによるラベル貼り。だからこそ、1989年以降、「われわれは中欧」という言い直しが起きたわけです。つまり中欧とは、東と西のあいだで翻弄された歴史を持つ地域でもあるんですね。

|

|

|

中欧の文化的特徴

中欧が“中途半端”に見えるのは、裏を返せば“多様性の宝庫”ということ。ここでは、その文化的な特性を見ていきましょう。

ゲルマン・スラヴ・ラテンが交差

中欧ではゲルマン文化(ドイツ、オーストリア)とスラヴ文化(ポーランド、チェコ、スロバキア)、さらにラテン文化(スイス西部、スロベニア)などがモザイクのように共存しています。それぞれの言語・宗教・風習が重なり合い、ひとつの国の中に複数の文化圏がある、なんてことも珍しくないんです。

宗教の多層構造

宗教的にも、中欧はカトリック、プロテスタント、正教会が入り混じる地域。たとえばハンガリーはカトリック中心、チェコは無宗教傾向が強く、ポーランドは敬虔なカトリック国家として知られます。さらに旧オーストリア=ハンガリー帝国時代のユダヤ系文化も根強く残っていて、宗教的にも奥深い地域です。

|

|

|

中欧の経済的特徴

農業

中欧諸国は世界有数の食糧生産国の集まりでもあります。代表的なのがビール原料のホップで、世界のシェアの大半は中欧ヨーロッパの国々が独占しています。(生産量はドイツ>チェコ>ポーランド>スロベニア)またポーランドのライ麦生産量は世界一位、二位をドイツと争うレベルです。

観光

中欧諸国は観光業において競争力があり、オーストリア、クロアチア、ドイツ、スイスなどヨーロッパの中でも観光地として人気の国が集中しています。

地域協力機構

中欧の中でもチェコ、スロバキア、ポーランド、ハンガリーの4カ国は文化的的な関係が深く、各国の協力、友好関係を深めることや、ヨーロッパ統合の進展などを目的として「ヴィシェグラード・グループ(Visegrad Group)」という地域協力機構に加盟しています。頭文字から略してV4と表現されることもあり、V4は欧州連合(EU )の加盟国でもあります。

中央ヨーロッパ(中欧)は、単なる地理的な“真ん中”じゃありません。文化・宗教・歴史が交錯する“ヨーロッパの縮図”のような場所。あいまいだからこそおもしろい、それが中欧の魅力なのです。

|

|

|