ヨーロッパとは

当サイト『ヨーロッパ史入門』は、そんな「ヨーロッパ」という文化圏が辿ってきた軌跡を、歴史初心者にもわかりやすく解説している。

ヨーロッパは地理ではなく、理念である。

そこには国境よりも先に思想が築かれていた。

─ フランスの哲学者・ポール・ヴァレリー(1871 - 1945)

当サイトでは「ヨーロッパ」という幅広く、時には曖昧な概念を通して、多様な歴史的出来事や文化的影響、それぞれの時代で生まれた思想や科学、技術の進歩などを学びます。古代ローマの栄華から中世の宗教改革、産業革命の波及、世界大戦の影響、EUの成立といった様々な出来事を通じて、ヨーロッパが世界史にどのような影響を与えてきたのか、そして現在のヨーロッパがどのように形成されてきたのかを見ていくことになります。それら全てがヨーロッパの「文化圏」を形成してきたので、世界史とヨーロッパ史は切手も切り離せない関係なのです。

|

|

|

|

|

|

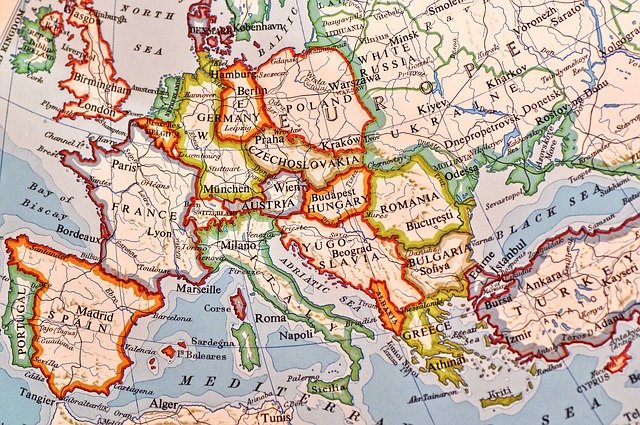

一般的な「ヨーロッパ」の範囲

しかしそもそも「ヨーロッパの“文化圏”ってどこのこと?」という人も多いでしょう。その問いに対する答えとしては「ユーラシア大陸の西端地域」と答えるのがもっとも明快かつ無難な回答だと思います。曖昧な印象を受けると思いますが、実際に「ヨーロッパ」の定義自体が曖昧なものなので、これでいいのです。

ヨーロッパ世界は、ユーラシア大陸西端の、歴史や文化的繋がり(古代ギリシア・ローマ文化/ゲルマン民族の精神/キリスト教など)から生まれたある意味「直観的」な世界といえ、見方によってヨーロッパの範囲は広がったり狭まったりします。そのため「ヨーロッパの厳密な地理的範囲」というものは存在しないといっていいでしょう。

ただし一般的には、上記地図の濃い緑色の地域が一般に「ヨーロッパ」と呼ばれる地域になり、ウラル山脈・ウラル川・カスピ海・コーカサス山脈・黒海・ボスポラス海峡・地中海などを地理的境界として、アジアやアフリカなどと区別されることが多いことは、知っておいた方がいいでしょう。

|

|

|

ヨーロッパと聞くと、多くの人が思い浮かべるのは石畳の街並みや荘厳な教会、古典音楽や絵画など、どこか洗練された文化のイメージかもしれません。けれど、そんなイメージの裏には、地域ごとにまったく異なる歴史や宗教、建築、言語が息づいていて、「ヨーロッパ」というひとくくりでは語りきれないほどの奥深さがあります。

以下では、とくに「西欧」と「東欧」の文化的な違いに焦点を当てながら、「統一性」と「多様性」という一見矛盾する2つの顔をあわせ持つヨーロッパの魅力を、具体的な事例とともに掘り下げていきます。知れば知るほど、“ひとつじゃないヨーロッパ”の姿が見えてくるはずです。

| 西欧 | 東欧 | |

| 主要宗教 | カトリック教、プロテスタント教 | 東方正教 |

| 主要言語 | 英語、フランス語、ドイツ語など | ロシア語、ウクライナ語、セルビア語など |

| 教会建築 | ゴシック、ロマネスク、ルネサンスなど | ビザンチン様式 |

| 礼拝形式 | ミサ、賛美歌を中心に | 祈祷文と聖歌を中心に |

| 知名度 | 比較的高い | 比較的低い |

上述した通り、「ヨーロッパ」に厳密な定義を求める必要はない一方で、世に知られているヨーロッパ像があまりに限定的すぎるという問題はあります。

例えば、私たち日本人が、「ヨーロッパ」という言葉を聞いてパッと思い浮かべるイメージは、たいてい西欧文化圏(=カトリック文化圏)のそれです。東欧文化圏(=正教文化圏)に目を向けてみると、宗教にしろ言語にしろ、教会の建築や礼拝形式にしろ、文化面でかなりの違いがあるのですが、こちらの知名度は驚くほど低かったりします。

さらに東西の二分にとらわれず、西欧・東欧・南欧・北欧・中欧ともっと細かい区分で見てみると、「ヨーロッパ」は本当に様々な顔をもっており、知れば知るほど均一的なヨーロッパ像などというものは作れないことがわかります。

ハギア・ソフィア大聖堂(イスタンブール)

同じキリスト教を信仰していても東欧は正教会が優勢。そして正教会の教会の多くは、西欧ではあまり見られないビザンチン建築。ドームや金地のモザイクが最大の特色

ノートルダム大聖堂(パリ)

カトリック教会を代表するゴシック建築。尖頭アーチや垂直・線的な表現が特徴。

つまるところ、ヨーロッパは「統一」と「多様」という正反対の特徴を持っているのです。単純にヨーロッパ人の見た目的な特徴でいえば、髪の色、瞳の色、鼻の形など十人十色で、全くまとまりがなく、見た目でどこの国の人間か見分けるのは不可能なくらい多様性があります。

しかし同時に

といったように同一性のある「共同体」であるのも事実なのです。「ヨーロッパとは」を真の意味で理解するには、「統一性」と「多様性」、両方の顔を知る必要があります。

ヨーロッパ文明の三大支柱

古代ギリシア/アルファベット/キリスト教

「統一性」はローマ帝国やフランク王国など古代~中世に繁栄した広域国家がもたらしたもの、「多様性」は民族大移動・宗教改革・国家間戦争・移民難民流入など、古代末期~中世以降巻き起こった社会現象がもたらしたものです。

「多様性」がもたらされて以来、ヨーロッパではあらゆるマターで戦争が勃発するようになりました。「多様性が生まれる」=「違いが増える」ということは、それだけ「対立も増える」ということなのです。

しかし果てない覇権争いの末、20世紀にはヨーロッパ全域に壊滅的な被害をもたらす「二つの大戦」を経験し、改めて価値観を共にする「共同体」としての自分たちを見つめ直します。

戦後アメリカ・ソ連という二つの超大国に挟まれ、その存続すら危惧される中で「このまま争い合っていては駄目だ」と思い立ったのです。その結果誕生したのが欧州連合(EU)なのであり、圧力や戦争ではなく、話し合いや歩み寄りにより粘り強く物事を解決していくという現在のヨーロッパ秩序なのです。

|

|

|

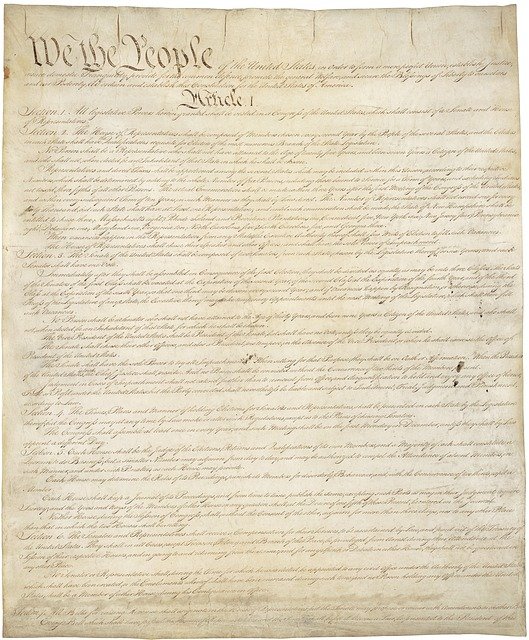

このような国境が確定したのは近代以降の話

ヨーロッパのある国の歴史を学ぼうと思ったら、その前に「ヨーロッパ史」という大きな流れを知ることをおすすめします。というのも「国民国家」という枠組みはフランス革命以降(18世紀末以降)に成立したもので、それ以前のヨーロッパは、今のように国境がはっきりした、パズルのように細分化された世界ではなかったためです。

つまりどの国の歴史も「ヨーロッパ情勢」という大きな動きに左右されてきたので、「ヨーロッパ史」の知識は、あらゆる欧州国の歴史を学ぶ上で重要な基盤となるのです。

さらにいうなら、ヨーロッパ史の知識は、アジア、アフリカ、南北アメリカなど世界中どの地域・国の歴史を学ぶ上でも大いに役に立つといえます。何故なら近代以降、ヨーロッパの国家・社会のあり方が、日本含め世界中で理想のモデルとされ、ヨーロッパに習った改革が積極的に行われたため、地球上どの国も、多かれ少なかれヨーロッパの影響を受けているためです。

現代の超大国アメリカ合衆国にしても、19世紀後半から20世紀はじめにかけて、ヨーロッパ各地から「新天地」へと旅立った移民とその子孫で構成された国。日本に関しても、現在の法律や制度・医療・政治・生活様式・生産方式など様々な要素は、開国以来、明治日本が手本にした近代ヨーロッパの影響を受けています。

現代まで尾を引く世界中の民族紛争・宗教紛争・領土紛争なども、じつは多くが植民地時代にヨーロッパ諸国が種をまいたものだったりします。近代のあらゆる価値観、文化、社会問題は、元をたどればヨーロッパから発生したものなのです。「ヨーロッパの歴史を理解すれば、人類のたどった歴史がほぼ見えてしまう」というのが言い過ぎでないくらい、世界史は常にヨーロッパとともに動いてきました。

アメリカ合衆国憲法の原本

モンテスキューの三権分立、ジョン・ロックの社会契約説などヨーロッパ大陸発の思想に多大な影響を受けて作られた。

ヨーロッパといえば、欧州連合(EU)による共同統治体制が敷かれていることは、知っている人も多いと思います。1993年の成立以降、EUはヨーロッパの経済統合・政治統合を両輪で推進しており、今では行政機関(欧州委員会)・決定機関(欧州連合理事会)・立法機関(欧州議会)を備えるなど、限りなく主権国家に近い地域統合体に進化しています。加盟国全体のGDPはアメリカにも匹敵し、もはやEUは世界政治や経済を語る上で無視できない存在になっているのです。

そしてヨーロッパ諸国が統合を目指す動機や起源を知ることで、そんなEUが現在抱える問題や展望もわかるため、普段ニュースでみる国際情勢への理解もグっと深まることでしょう。ヨーロッパ史を学ぶ意義はこういうところにもある、というのは知っておいていいと思います。

EUのシンボル欧州旗

これら全てを踏まえると、ヨーロッパ史を学ぶことは、単に一地域の歴史を理解するだけでなく、その影響がどのように世界中に及んでいるかを理解する上での鍵となります。そして、これからも進化し続けるヨーロッパとその歴史を学び、理解することで、現代社会をより深く見ることができ、私たちの生活、文化、政治、経済などに影響を与える力強い視点を手に入れることができます。それゆえに、我々は全ての人々にヨーロッパ史を学ぶことを強く推奨します。ヨーロッパ史の学習は、私たちが過去を理解し、現在を生きる手助けとなり、そして未来を予測する力を育むのです。

そして当サイト『ヨーロッパ史入門』は、訪問してくれた人々の世界観を広げ、過去の出来事が現在や未来にどのように影響を及ぼすかを理解するための重要な一歩となってほしい・・・そういう思いで運営しています。当サイトが、単なる知識の蓄積以上のもの・・・歴史、文化、政治、経済への深い理解を可能にし、「新たな視点を開く、旅のスタート地点」、そして「新しい発見と理解への道を開くガイドブック」になれるよう、頑張って行く所存です。

|

|

|