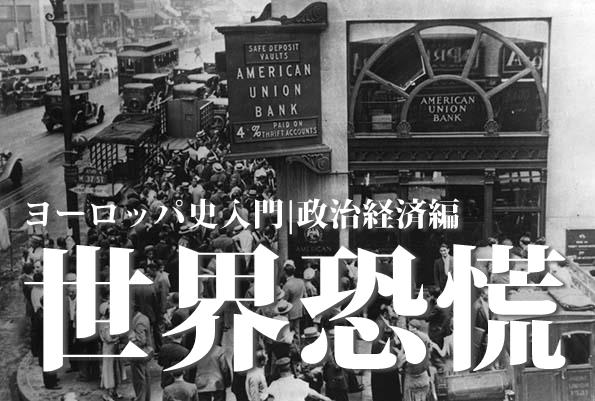

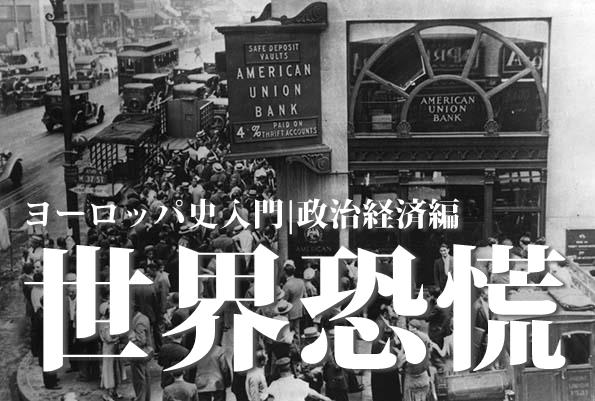

株式投機の過熱、過剰生産、所得格差の拡大、そして国際金融の不均衡が恐慌の背景にあった。アメリカ発の危機が金本位制を通じて世界に拡散した。本ページでは、さらに経済構造の問題や国際情勢との関連などについても詳しく解説していく。

世界恐慌後のイギリスの政策

イギリスは金本位制を離脱し、ブロック経済を形成して植民地との貿易を強化した。保護貿易政策が経済回復を支えた。本ページでは、さらにオタワ会議や経済効果などについても詳しく解説していく。

イギリスは世界恐慌を受けてスターリング・ブロック(ポンド・ブロック)と呼ばれるブロック経済政策を行いました。

ブロック経済とは「本国と従属国」という「ブロック内」の経済に関しては関税を免除するなどして交流をさかんにし、「ブロック外」の経済に関しては高い関税を維持するなど障壁を設け自由な経済活動を抑止する経済方針のことです。

世界恐慌による大不況に直面し、自国の労働者と利益を守るため、自由主義貿易を放棄して、保護貿易に舵を切ったのです。

イギリスは世界中に広大な従属国を保有しており、「イギリス連邦」を形成(1922年植民地を自治領としたことによる)していました。そしてイギリスはこの「イギリス連邦」をベースにブロック経済政策を推し進めたので、世界中にその影響で経済交流を妨げられる国が発生しました。

スターリング・ブロック圏内で使われた通貨の一つインド・ルピー

つまりドイツやイタリアのように植民地を持たずに、貿易による輸出入で成り立っている国は、経済的に大ダメージを受けてしまったのです。イギリスがとったブロック経済は「持たざる国」を追い詰めてしまい、社会不安からファシズムが台頭するきっかけを作ってしまいました。

|

|

|