ラトビア史の流れを年表でつかもう

ラトビアの国旗

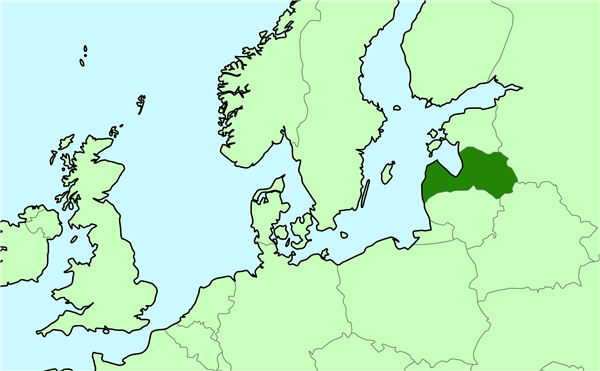

ラトビアの国土

| 年代 | 出来事 | 時代 |

|---|---|---|

| 12世紀末 | ドイツ騎士団がリヴォニア地方(現ラトビア)に進出しキリスト教化 | 中世 |

| 13世紀 | リヴォニア騎士団が支配、バルト・ドイツ人の支配体制が確立 | 中世 |

| 1561年 | リヴォニア騎士団解体後、地域がポーランド・スウェーデン・ロシアに分割される | 近世 |

| 1629年 | スウェーデンがリガを含む西部を支配 | 近世 |

| 1721年 | 大北方戦争後、ロシア帝国が全域を支配 | 近世 |

| 1918年 | 第一次世界大戦後、ラトビア共和国として独立を宣言 | 近代 |

| 1940年 | ソ連に併合され、ラトビア・ソビエト社会主義共和国となる | 近代 |

| 1941~1944年 | ナチス・ドイツによる占領、ユダヤ人の大量虐殺が発生 | 近代 |

| 1944年 | 再びソ連が支配、反ソ連の武装抵抗も弾圧 | 近代 |

| 1990年 | 独立回復宣言(バルト三国の中で中間にあたる) | 現代 |

| 1991年 | ソ連崩壊と同時に独立承認、国際社会に復帰 | 現代 |

| 2004年 | EU・NATO加盟 | 現代 |

| 2014年 | ユーロ導入 | 現代 |

| 2023年 | ロシアとの緊張下で安全保障と欧州統合を強化 | 現代 |

ラトビアの歴史詳細

ラトビア(正式名称:ラトビア共和国)は、北ヨーロッパのバルト海沿岸に位置する共和制国家です。国土は西はバルト海に面し、北はエストニア、南はリトアニア、東はロシアと国境を接することで構成され、気候区は亜寒帯湿潤気候に属しています。首都はバルト海の真珠として知られるリガ。

この国ではとくにITが発達しており、中でも情報通信技術製品の生産がさかんです。また小高い森林が広がっていることを背景にした林業もこの国の基幹産業となっています。

そんなラトビアの歴史は、13世紀この地域に建設されたドイツ騎士団の拠点から始まるといえます。その後リヴォニア戦争(1558年~1583年)終結にともないリトアニア・ポーランド領となりましたが、その後はスウェーデン・ポーランド戦争(1629年)の結果スウェーデン領に、北方戦争(1721年)の結果ロシア領およびポーランド領に、ポーランド分割により全土がロシア領に・・・というように目まぐるしく支配者が変わっていきました。第二次世界大戦以後はソ連の実効支配を受けますが、冷戦時代末期の1990年に独立を宣言して現在に至る・・・というのがこの国の歴史のおおまかな流れです。ここではそんなラトビアの歴史的歩みをもっと詳しく年表形式で振り返ってみましょう。

|

|

|

古代ラトビア

古代ラトビアは、バルト海東岸に位置する地域であり、古代バルト系民族が定住していました。紀元前3000年頃から、新石器時代の文化が発展し、農耕、牧畜、漁業が主要な生活手段となりました。この時期、ラトビアの人々は豊かな森林と河川を利用して生活していました。

紀元前2000年頃には、青銅器が導入され、青銅器時代が始まりました。青銅器の使用は、ラトビアの社会と経済に大きな影響を与え、交易が活発化しました。バルト海沿岸は交易路として重要な役割を果たし、琥珀や毛皮などが取引されました。

紀元前500年頃には、鉄器が普及し、鉄器時代に突入しました。鉄器の導入により、農業生産性が向上し、人口が増加しました。また、地域間の交易もさらに活発化し、ラトビアは北欧、東欧、中央ヨーロッパとの交流を深めました。

古代ラトビアの社会は、部族ごとに分かれており、それぞれが独自の文化と信仰を持っていました。ラトビアの人々は自然崇拝や多神教を信仰し、宗教儀式や祭りを通じてコミュニティの絆を強めていました。このように、古代ラトビアは自然環境を背景にした多様な文化と豊かな交易活動を特徴としています。

前2000年頃 レット人の移住

インド・ヨーロッパ語族のバルト人一派レット人が、現在のラトビアの地に定住を開始する。レット人は農耕や牧畜を中心とした生活を営み、徐々に独自の文化と社会構造を形成していった。この時期、ラトビアの地には豊かな自然環境が広がり、レット人はそれを活かして地域社会を発展させた。また、レット人の移住は、ラトビアの歴史における初期の重要な出来事とされ、後のバルト諸民族の形成にも大きな影響を与えた。

前1世紀頃 リーヴ人の移住

ウラル人一派のリーヴ人が現ラトビアの東北部に移住。リーヴ人の定住により、この地はリーヴ人の住む土地という意味でリヴォニアと呼ばれるようになった。

3世紀初頭 ゴート人の移住

ゲルマン民族のゴート人がラトビア含めたバルト地域に定住し、王国を建てた。このゴート人の王国は、4世紀にはフン族の侵入を受けて滅ぼされた。

|

|

|

中世ラトビア

中世ラトビアの歴史は、多くの外部勢力の支配と影響を受けた時代です。スウェーデンのヴァイキングが最初にラトビア西部に定住し、地域の統制を強めました。その後、リヴォニア帯剣騎士団が設立され、リガを本拠地としてリヴォニア全域を支配しました。後にこの騎士団はドイツ騎士団に併合され、リヴォニア騎士団として再編されました。この過程で、従来の自然崇拝は廃れ、キリスト教信仰が強まりました。

リガはハンザ同盟に加盟し、重要な貿易拠点として繁栄しました。ラトビアの社会は主に農業に依存しており、農民は封建領主の支配下に置かれ、農奴制が一般的でした。一方で、都市部では商業と手工業が発展し、都市住民は比較的自由な生活を享受していました。

14世紀から15世紀にかけて、ラトビアはリヴォニア連盟の支配下にありましたが、この連盟はドイツ騎士団とリヴォニア帯剣騎士団の連合体でした。16世紀に入ると、ラトビアはロシア、ポーランド、スウェーデンの侵攻により政治的な不安定が増し、その後の歴史に大きな影響を与えました。

8世紀末 バイキングによる支配

スウェーデン・ヴァイキング(ヴァリャーグ)が、ラトビア西部のクールラントに定住するようになる。彼らは交易や略奪を通じて地域に影響を及ぼし、ラトビアの文化や経済に大きな変化をもたらした。バイキングの影響は、ラトビアの社会構造や航海技術の発展にも寄与し、地域の歴史に重要な役割を果たした。

1202年 リヴォニア帯剣騎士団による支配

現ラトビア首都のリガを本拠地とするリヴォニア帯剣騎士団(刀剣騎士修道会とも)が設立され、リヴォニア全域を支配するようになる。騎士団はキリスト教の布教と領土拡大を目的とし、ラトビアの土着信仰を強制的にキリスト教に改宗させた。この支配は、地域の宗教的・文化的な変革を引き起こし、ラトビアの歴史において重要な転換点となった。リヴォニア帯剣騎士団の統治は、中世ヨーロッパの封建制と宗教勢力の影響を強く受けた時代の象徴でもある。

1237年 ドイツ騎士団による支配

リヴォニア帯剣騎士団を併合したドイツ騎士団(リヴォニア騎士団)に支配されるようになる。帯剣騎士団、ドイツ騎士団による支配の中で、従来の自然崇拝は廃れ、キリスト教信仰が強まっていった。

|

|

|

近世ラトビア

近世ラトビア(16世紀から18世紀)は、複数の大国の支配下で変遷を遂げた時期です。リヴォニア戦争により、リヴォニア連盟は崩壊し、ラトビアの地はスウェーデン、ポーランド・リトアニア共和国、ロシアの間で争奪されました。16世紀末から17世紀にかけて、ラトビアの北部はスウェーデンに支配され、南部はポーランド・リトアニア共和国の一部となりました。

スウェーデン支配下では、ラトビアの経済と行政が整備され、農業の発展が進みました。スウェーデン王国は農奴制の緩和を試み、農民の権利が一部向上しました。一方、ポーランド・リトアニア共和国支配下では、カトリック教会の影響力が強まり、ラトビアの宗教的風景に変化をもたらしました。

18世紀初頭には大北方戦争が勃発し、ラトビアは再び戦場となりました。この戦争の結果、ラトビアのほとんどがロシア帝国に編入されました。ロシア支配下では、ラトビアはさらにロシアの影響を受け、経済的・社会的変革が進行しました。近世ラトビアは、大国の支配と戦争の影響を受けながらも、徐々に近代国家への道を歩み始めた時期でした。

1558年 リヴォニア戦争(~83年)

ロシア皇帝イヴァン雷帝によるリヴォニア侵攻に端を発し、リヴォニア戦争が開始される。リヴォニア連盟はポーランド・リトアニア連合とともにこれを撃退した。

1561年 リガが帝国自由都市に

リヴォニア騎士団が解散してリヴォニア公国となり、リトアニア大公国の保護国となった。また現ラトビアの首都リガは帝国自由都市となった。これにより、リガは自治権を獲得し、貿易や経済活動が活発化した。リガはバルト海地域の重要な交易拠点として繁栄し、文化的にも多様な影響を受けることとなった。

1562年 クールラント・ゼムガレン公国の成立

リヴォニア公国の南部一帯にクールラント・ゼムガレン公国が成立する。最後のリヴォニア騎士団長ゴットハルト・ケトラーが公爵となった。クールラント・ゼムガレン公国は、バルト海沿岸に位置し、独自の行政と軍事力を持つ重要な公国となった。公国は交易や植民地活動にも積極的に参加し、特に西アフリカと西インド諸島に植民地を設けるなど、バルト海地域の中でも影響力を持つ存在となった。

1569年 ポーランド・リトアニア共和国の成立

ポーランド王国とリトアニア公国がルブリン合同により統合され、ポーランド・リトアニア共和国が成立する。この合同は、両国の政治的、軍事的、経済的な結びつきを強化し、地域の安定と繁栄を目指したものだった。ポーランド・リトアニア共和国は、ヨーロッパ最大級の国家としてその後数世紀にわたり影響力を持ち続けた。

1581年 ポーランド・リトアニア共和国による支配

スウェーデンとの覇権争いに打ち勝ったポーランド・リトアニア共和国がリヴォニア一帯を支配するようになる。リヴォニアはポーランド・リトアニアの統治下で経済的な発展を遂げ、文化的にも多様性を増した。この時期、リガを含むラトビアの地域は商業と貿易の中心地として繁栄し、多くのヨーロッパ諸国との交流が活発化した。

1730年 ロシア帝国による支配

大北方戦争でバルト海の覇権を確立したロシア帝国の支配下に入る。ロシアはこの地域に対して強力な統治を行い、経済や文化、政治に大きな影響を与えた。ロシアの支配は、ラトビアの人々にとって厳しい時代であり、経済的な搾取や文化的な抑圧が続いたが、一方でロシア帝国の一部としての発展も見られた。この時期の支配は、ラトビアの歴史において重要な転換点となった。

|

|

|

近代ラトビア

近代ラトビアは、19世紀から20世紀初頭にかけて、ロシア帝国の支配下で大きな変化を遂げました。産業革命の影響により、都市化と工業化が進み、リガはバルト海地域の主要な工業都市となりました。民族意識の高まりとともに、19世紀後半にはラトビア語の復興運動が展開され、文学や教育の分野でラトビア文化が再興されました。

第一次世界大戦中、ラトビアは戦場となり、大きな被害を受けました。戦後、1918年にラトビアは独立を宣言し、1920年には国際的に承認されました。独立後のラトビアは民主主義体制を確立し、経済的にも発展しました。しかし、1939年の独ソ不可侵条約により、ソ連とナチス・ドイツの影響下に置かれ、1940年にはソ連に併合されました。

第二次世界大戦中、ラトビアはナチス・ドイツに占領され、多くのラトビア人が犠牲となりました。戦後再びソ連の支配下に戻り、強制的な集団化と工業化が進められました。1980年代後半のペレストロイカを契機に独立運動が再燃し、1990年に独立を再宣言、1991年に国際的に承認されました。近代ラトビアは、多くの困難を乗り越えつつも、独立と文化復興を達成した時代でした。

1819年 農奴解放

ロシアより一足早く農奴解放が行われ、資本主義・市民社会の形成とともに近代への移行が始まった。この改革により、農民は自由を得て土地を所有できるようになり、ラトビアの社会構造が大きく変化した。経済の近代化とともに、都市化と産業の発展が進み、ラトビアは近代国家への道を歩み始めた。

1918年 ラトビア共和国として独立宣言

前年にロシア革命でロシア帝国が崩壊したのを受け、ラトビア共和国として独立宣言を行った。独立宣言は第一次世界大戦後の混乱の中で行われ、ラトビアは自らの運命を決定するための一歩を踏み出した。独立は国際的な承認を得るまでに多くの困難を伴ったが、ラトビア人の強い意志と努力により実現した。

1920年 ソヴィエト・ロシアと和平条約を締結

ラトビアはソヴィエト・ロシアと和平条約を締結し、独立を正式に承認させた。この条約により、ラトビアは国際的な法的地位を確立し、新しい国家としての基盤を固めた。

1922年 憲法制定

ラトビアは新しい憲法を制定し、民主的な共和制を確立した。憲法は国民の権利と自由を保障し、議会制民主主義の基盤を築いた。

1940年 ラトビア・ソビエト社会主義共和国の成立

ソ連とナチスドイツの間で結ばれた秘密議定書により、ソ連への併合が決定し、ソ連傀儡のラトビア・ソビエト社会主義共和国が成立した。これにより、ラトビアは独立を失い、ソ連の統治下で厳しい抑圧と統制が行われるようになった。

1941年 ナチス・ドイツによる支配

独ソ戦の開始とともにドイツ軍に占領される。リガ・ゲットーが創設され、ラトビア在住の大勢のユダヤ人が犠牲になった。ナチスの占領下で、ラトビアは過酷な統治と大量虐殺の舞台となり、多くの人々が命を失い、苦しんだ。

1944年 ナチスドイツからの解放

ラトビアはソ連軍によってナチスドイツから解放されたが、その後再びソ連の支配下に置かれた。ナチスドイツの占領から解放されたことで、一時的に戦争の苦しみから解放されたものの、ラトビアは再びソビエト連邦の一部として統治されることになった。この時期、ラトビアの人々は再び厳しい抑圧と監視の下で生活を強いられ、独立への夢はしばらく遠のくこととなった。ソ連による再占領は、ラトビアの社会に深刻な影響を及ぼし、数十年にわたる苦難の時代が続いた。

1989年 バルトの道

ヴィリニュス~リガ~タリンらバルト三国首都を繋ぐ、全長600kmにも渡る「人間の鎖」(バルトの道)が形成される。世界に独立を訴えた。この平和的なデモには約200万人が参加し、バルト三国の連帯と独立への強い意志を示した。バルトの道は国際的に大きな注目を集め、バルト三国の独立運動に対する支持を広げた。この象徴的な行動は、バルト三国がソ連からの独立を達成するための重要なステップとなり、その後の独立回復への道を開いた。

|

|

|

現代ラトビア

1991年のソビエト連邦崩壊後、ラトビアは独立を回復し、国際的に承認されました。それ以来、ラトビアは民主主義と市場経済を基盤とする現代国家としての歩みを進めています。2004年には欧州連合(EU)と北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、ヨーロッパおよび国際社会との結びつきを強化しました。

経済面では、ラトビアは市場経済への移行を成功させ、情報技術、金融サービス、観光業が主要な成長分野となっています。首都リガは、バルト海地域の重要なビジネス拠点として発展し、スタートアップ企業のハブとしても知られています。

2014年にはユーロを導入し、経済の安定と成長をさらに強化しました。また、ラトビアは環境保護や持続可能なエネルギー政策にも積極的に取り組んでいます。教育水準の向上と社会福祉の充実にも注力し、高い生活水準を維持しています。

国際関係では、バルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)として協力し、地域の安全保障と経済発展を推進しています。現代ラトビアは、EUとNATOの一員としての役割を果たしつつ、持続可能な発展と国際協力に貢献する国としての地位を確立しています。

1991年 ラトビア共和国として独立を回復

ゴルバチョフに対する保守派のクーデターが失敗に終わったことで、ソ連共産党は権威を完全に失墜。この機に乗じてラトビアはラトビア共和国として独立を宣言した。ラトビアは再び独立国家としての地位を回復し、国際社会からの承認も得た。1991年8月21日の独立宣言は、ラトビアの人々にとって長い間待ち望まれていたものであり、バルト三国全体の自由と民主主義の象徴となった。独立回復は、ラトビアの政治的、経済的、社会的な再構築の出発点となり、国際舞台での新たな役割を確立するための重要な一歩となった。

1992年 バルト海諸国理事会に加盟

1992年、ラトビアはバルト海諸国理事会(CBSS)に加盟。CBSSはバルト海地域の政治、経済、文化の協力を促進するための組織であり、この加盟により、ラトビアは地域の安全保障と経済発展に積極的に関与するようになる。

2004年 北大西洋条約機構(NATO)・欧州連合(EU)に加盟

2004年、ラトビアは北大西洋条約機構(NATO)と欧州連合(EU)に正式に加盟。NATO加盟により、集団防衛の枠組みに参加し、安全保障を強化。一方、EU加盟により、ヨーロッパの経済的・政治的な統合に加わり、市場経済の安定と発展を促進する機会を得た。

2008年 世界金融危機

2008年の世界金融危機はラトビア経済に深刻な影響を与えた。金融セクターの崩壊と経済の縮小により、失業率が急上昇し、多くの企業が倒産。政府は国際通貨基金(IMF)やEUからの支援を受けて緊縮財政策を実施し、経済の安定化を図った。数年後には経済成長を回復。

2014年 ユーロ通貨の導入

2014年、ラトビアはユーロを正式な通貨として導入。ユーロ導入により、ユーロ圏の一員となり、為替リスクの低減や貿易の円滑化が期待された。これにより、経済の安定と成長が促進され、欧州経済との統合が一層深まった。

2016年 OECDに加盟

2016年、ラトビアは経済協力開発機構(OECD)に加盟。OECD加盟により、先進国の経済政策や統計基準に基づく政策評価やアドバイスを受けることができ、経済運営の効率化と透明性の向上が図られた。これにより、経済改革がさらに進展し、国際競争力が強化された。

ラトビアの歴史は、古代から現代にかけて多くの変遷を経てきました。古代には、バルト系民族が定住し、農耕や牧畜を営んでいました。8世紀末にはスウェーデンのヴァイキングが進出し、12世紀から13世紀にかけてはリヴォニア帯剣騎士団とドイツ騎士団が支配し、キリスト教化が進みました。中世にはリガがハンザ同盟の重要な貿易拠点として繁栄しました。

近世にはリヴォニア戦争を経て、ラトビアはスウェーデンやポーランド・リトアニア共和国、ロシア帝国の支配下に置かれました。18世紀には大北方戦争の結果、ロシア帝国に併合され、19世紀には産業革命が進み、都市化と工業化が進展しました。

第一次世界大戦後、1918年にラトビアは独立を宣言しましたが、第二次世界大戦中にはナチス・ドイツとソビエト連邦に占領されました。戦後はソビエト連邦に併合されましたが、1991年に独立を再宣言し、国際的に承認されました。ラトビアは市場経済と民主主義を確立し、2004年には欧州連合(EU)と北大西洋条約機構(NATO)に加盟しました。現在では、経済発展と国際協力を重視する現代国家としての地位を確立しています。

|

|

|