フランス史の流れを年表でつかもう

フランスの国旗

フランスの国土

| 年代 | 出来事 | 時代 |

|---|---|---|

| 前1世紀 | ローマ帝国がガリアを征服(カエサルのガリア戦記) | 古代 |

| 5世紀 | フランク族がガリアに王国を建国(クローヴィス) | 古代末期 |

| 8世紀 | カール・マルテルがトゥール・ポワティエ間の戦いでイスラム軍を撃退 | 中世 |

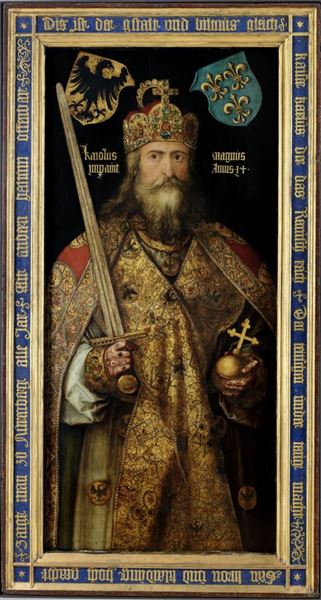

| 800年 | カール大帝がローマ皇帝として戴冠 | 中世 |

| 843年 | ヴェルダン条約で西フランク王国が成立(フランスの起源) | 中世 |

| 987年 | カペー朝成立、パリ周辺を中心に王権が始まる | 中世 |

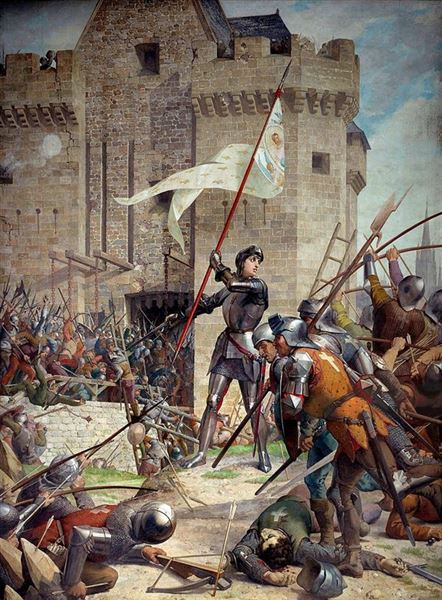

| 1337~1453年 | 百年戦争、ジャンヌ・ダルクらの活躍を経て勝利 | 中世 |

| 1515年 | フランソワ1世即位、ルネサンス文化が栄える | 近世 |

| 1598年 | ナントの勅令でユグノーに信仰の自由(アンリ4世) | 近世 |

| 1643~1715年 | ルイ14世の治世、絶対王政の頂点に | 近世 |

| 1789年 | フランス革命勃発、人権宣言が出される | 近世末期 |

| 1799年 | ナポレオンが統領となり事実上の支配者に | 近世末期 |

| 1804年 | ナポレオンが皇帝に即位、第一帝政始まる | 近代 |

| 1815年 | ワーテルローの戦いで敗北、ブルボン朝復活 | 近代 |

| 1830年 | 七月革命でルイ・フィリップ即位(七月王政) | 近代 |

| 1848年 | 二月革命で第二共和政成立、ルイ=ナポレオン大統領就任 | 近代 |

| 1852年 | 第二帝政成立、ナポレオン3世即位 | 近代 |

| 1870年 | 普仏戦争敗北により第三共和政が発足 | 近代 |

| 1914~1918年 | 第一次世界大戦に参戦、勝利するが被害甚大 | 近代 |

| 1940年 | ドイツに敗北、ヴィシー政権成立 | 近代 |

| 1944年 | ド=ゴールらの自由フランスが解放、第四共和政成立 | 近代 |

| 1958年 | 第五共和政発足(ド=ゴール大統領) | 現代 |

| 1968年 | 5月危機(学生と労働者の大規模抗議運動) | 現代 |

| 1992年 | マーストリヒト条約批准、EU発足に参加 | 現代 |

| 2015年 | パリ同時多発テロ事件発生 | 現代 |

| 2023年 | 年金改革に対する大規模デモと社会不安が継続 | 現代 |

フランスの歴史詳細

フランス(正式名称:フランス共和国)は、西ヨーロッパに位置する共和制国家です。国土は地中海からイギリス海峡および北海へ、ライン川から大西洋へと広がり、気候区は大陸性、海洋性、地中海性の気候に属しています。首都は世界屈指の観光都市パリ。

この国では食品産業、製材、製紙業、運輸業、機械産業、電気機械、金属、石油化学産業、自動車産業が中心的に発達しており、またワインの生産がさかんです。またフランスは地形が概して平坦なためEU最大の農業国としても知られ「ヨーロッパのパン籠」と呼ばれています。

古代ヨーロッパにおいて、現在のフランスにあたる地域は、ガリアと呼ばれ、前6世紀頃よりケルト人(ガリア人)が居住していました。ガリアは前1世紀にローマ人に征服され、後5世紀ローマ帝国が没落すると、フランク人に征服されます。そのフランク人がガリアに興した西フランク王国(843年~987年)という国が、フランスの原型になりました。ユーグ・カペーの西フランク王位継承とともに成立したフランス王国(987年~1792年)は、教皇とのコネクションや対外戦争で力を誇示し、王権を拡大。17世紀には絶対王政を確立し、西ヨーロッパの覇権を握る超大国となりました。しかし時代が下ると王政の腐敗が進み、怒れる民衆によりフランス革命(1789年)が引き起こされます。革命政府は王政を廃し、1792年共和政移行を宣言。(その後帝政樹立や王政復古など政治体制の変遷はあったものの)こうして現在に続くフランス共和国が成立したのです。ここではその過程をもう少し詳しく年表形式で紹介しています。

|

|

|

古代フランス

古代フランスの特徴は、複数の民族と文化が混在し、ローマ帝国の影響を強く受けたことにあります。紀元前1千年紀には、ケルト系のガリア人が現在のフランス地域に居住し、独自の文化と社会構造を築いていました。ガリア人は農業と戦士文化を中心とし、複数の部族がそれぞれの領域を支配していました。

紀元前58年から51年にかけて、ガイウス・ユリウス・カエサル率いるローマ軍がガリア戦争でこの地域を征服し、ローマ帝国の一部となりました。ローマ支配下で、ガリアは「ガリア・ルグドゥネンシス」、「ガリア・アクィタニア」などの属州に分割され、ローマの統治と文化が深く浸透しました。ローマ時代には、道路網や都市(例えば、リヨン=ルグドゥヌム)が整備され、ガリア人の生活様式もローマ化が進みました。

3世紀から5世紀にかけて、西ローマ帝国の衰退とともにゲルマン系のフランク族が侵入し、次第に支配を強めていきました。486年にはフランク王クローヴィス1世がシアグリウスを破り、フランク王国の支配を確立しました。これにより、ガリアのローマ化は次第に薄れ、フランク人の文化とキリスト教が浸透していきました。

古代フランスはケルト、ローマ、ゲルマンの影響を受けながら、多様な文化と歴史を形成していきました。

前6世紀

紀元前6世紀のフランス、当時は「フランス」という国は存在せず、現在のフランス地域にあたる土地にはケルト系の部族が住んでいました。この地域は「ガリア」と呼ばれ、後にガリア人として知られるケルト人が多数を占めていたのです。彼らは独自の文化や言語を持ち、村落を中心に農耕や牧畜を営んでいた一方で、戦士としての側面も強く、特に戦闘技術や武器製造に優れていました。また、各部族は都市国家のような独立した集団として機能し、政治的には統一された国家の形を取ることなく、それぞれが自治を行っていたのです。

この時期、ガリアの人々は周囲の地中海世界とも交流がありました。とりわけ、紀元前600年頃にはギリシャ人が現在のマルセイユ付近に植民都市「マッシリア」(現マルセイユ)を建設し、これにともない地中海貿易が活発化しました。ギリシャ人との交流によって、ガリアの部族も徐々に外部の文化や技術を取り入れていきましたが、全体的には独自の文化を維持し続けました。

このように、紀元前6世紀のフランスはケルト系の部族社会が展開し、ギリシャ人との接触が増えていた時代なのです。

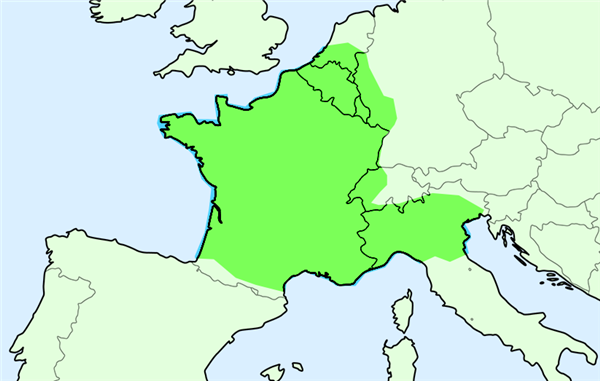

▲ガリアの大まかな領域

前1世紀

紀元前1世紀のフランス、当時のこの地域は「ガリア」と呼ばれ、依然としてケルト人が暮らしていましたが、同時にローマの影響力が急速に拡大していました。ガリアの部族は多くの戦士を擁していたものの、政治的にはまとまりを欠いていたため、ローマとの対立が次第に深刻化していったのです。

とりわけ、紀元前58年から始まったガリア戦争は、この時代のフランスにおける最も重要な出来事です。ローマの将軍ユリウス・カエサルがガリア全土を征服し、彼の指導の下でローマの支配が確立されました。ガリア戦争においては、特にガリアの英雄として知られるウェルキンゲトリクスが有名です。彼は部族をまとめてローマに立ち向かいましたが、最終的には紀元前52年のアレシアの戦いで敗北し、ガリアは完全にローマの属州となりました。

これにともない、ガリアはローマの支配下で急速にローマ化が進みました。ローマの都市計画や建築技術が導入され、ガリアの社会や経済もローマの影響を強く受けるようになったのです。

このように、紀元前1世紀のフランスはローマによる征服とその支配下での急速な変革が進行していた時代だったといえます。

前58年 カエサルのガリア侵攻(~前51年)

共和政ローマのユリウス・カエサルがガリアに侵攻。フランス人最初の英雄とされるウェルキンゲトリクスの活躍で、ローマを大いに苦しめるも、前51年には全土が征服されローマ属州となる。

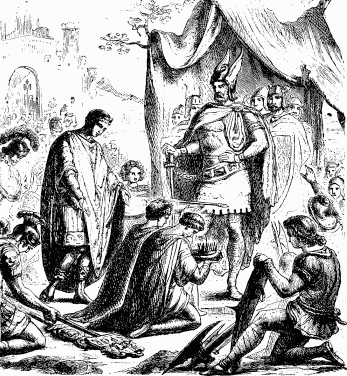

▲カエサルの前に武器を投げ捨て降伏するウェルキンゲトリクス

1世紀

紀元前1世紀にカエサルがガリアを征服した後、この地域はローマの属州となり、ローマ化が急速に進行していきました。ガリアの都市はローマ風に再編され、多くの街道や都市が整備されました。

とりわけリヨン(ルグドゥヌム)は、この時期のガリアにおけるローマの主要都市であり、政治や経済、そして文化の中心地として繁栄しました。ローマ人がもたらしたインフラや技術によって、ガリアは農業や商業も発展し、地中海世界との交易が盛んになったのです。また、ガリア人はローマ市民権を与えられ、徐々にローマ帝国の一員として同化していきました。

さらに、この時期はキリスト教が徐々に広まり始めた時期でもありました。まだ少数派ではあったものの、都市部を中心に信者が増えつつあり、ガリアにもその影響が届いていました。

このように、1世紀のフランスはローマ帝国の支配のもとで繁栄し、文化的にも経済的にも大きな変革が進んでいた時代なのです。

2世紀

2世紀のフランス、依然として「ガリア」としてローマ帝国の一部であり、この時代は「ローマの黄金時代」とも呼ばれる安定と繁栄の時期でした。ガリア地方も例外ではなく、特にインフラや都市の発展が目覚ましかったのです。

この頃、ガリアでは多くのローマ式の都市が整備されました。リヨン(ルグドゥヌム)は引き続きガリアの中心地で、商業や行政の拠点として栄えていました。ローマ帝国の街道網(ローマ街道)を通じて、ガリア内外での交易が活発化し、農産物や工芸品、特にワインや陶器が地中海全域に輸出されていたのです。また、ローマ文化の影響は建築や宗教、さらには法律や言語にも及び、ガリアの人々は徐々にローマ市民としての意識を高めていきました。

そして、この時代は比較的平和で、ローマ軍によるガリアの防衛も安定していたため、外部からの侵攻はほとんどありませんでした。ただし、内面的な宗教の変化も進行しており、キリスト教はまだ少数派ながら徐々に広がりつつありました。

このように、2世紀のフランスはローマの影響を強く受け、繁栄と安定が続く中で次第にローマ文化に染まっていった時代なのです。

3世紀

3世紀のフランス、依然としてローマ帝国の一部である「ガリア」地方は、これまでの繁栄と安定から一転して混乱の時代に突入していました。この時代は、ローマ帝国全体が「軍人皇帝時代」と呼ばれる内乱と外敵からの侵入に悩まされた時期であり、ガリアもその影響を大きく受けたのです。

まず、3世紀中盤にはゲルマン民族の侵入が激化し、ガリア北部の防衛線が破られ、各地で略奪が発生しました。これにともない、ローマの統治能力が低下し、ガリア各地で混乱が広がります。また、ローマ帝国内の内乱が続く中、紀元260年には「ガリア帝国」と呼ばれる独立国家がガリア、ヒスパニア、ブリタンニアで成立。ローマ本国から分離し、独自の皇帝を立てることで、この地域を守ろうとしたのです。しかし、ガリア帝国は短命で、273年にはローマ皇帝アウレリアヌスによって再び帝国に編入されました。

この混乱の中でも、都市の再建や防衛のための砦の建設が進められ、ガリアの人々はこの厳しい状況に適応していきました。また、キリスト教もさらに広がりを見せ、都市部を中心に信者が増加していったのです。

このように、3世紀のフランスは外敵の侵入と内乱による混乱の中で、一時的な独立とローマ帝国への再編が行われた、試練の時代だったのです。

4世紀

4世紀のフランス、当時はまだ「ガリア」としてローマ帝国の一部に属していましたが、この時代はローマ帝国自体が大きな変革の時期を迎えていました。ガリアもその影響を強く受けていたのです。

まず、この時期の大きな特徴はキリスト教の急速な広がりです。313年にローマ皇帝コンスタンティヌスがキリスト教を公認したミラノ勅令の発布により、ガリア各地でもキリスト教が広まりました。これにともない、都市部には教会が建設され、キリスト教徒の影響力が増大。特にトリーアやリヨンといった都市は宗教的にも重要な拠点となり、ガリアの中でも信仰の中心地となっていったのです。

同時に、ローマ帝国はこの頃、ゲルマン民族の侵入に苦しんでいました。特に4世紀後半にはフランク族やアラマンニ族がガリア北部を越えて侵入し、ガリアの防衛に深刻な脅威をもたらします。これに対抗するため、ローマ帝国は多くの軍事力を投入し、また外部のゲルマン人を傭兵として雇い入れるようになりましたが、これが後のフランク王国の成立に繋がっていく要因となったのです。

一方で、ガリアはまだ経済的にも文化的にも発展を続けていました。ローマの影響下で都市やインフラが整備され、ワインや陶器の生産・貿易が続けられました。しかし、帝国全体の衰退が始まっていたため、その繁栄も徐々に陰りを見せ始めていたのです。

このように、4世紀のフランスはキリスト教の広がりとゲルマン民族の侵入が進行し、ローマ帝国の力が徐々に衰退しつつある時代だったのです。

375年~ ゲルマン民族の大移動

ゲルマニアのゲルマン民族が、東方のフン族の圧力に圧され、大規模移住を開始(ゲルマン民族の大移動)。ガリアにはフランス人の祖先であり、ゲルマン民族一派のフランク人が流入し、定住するようになる。

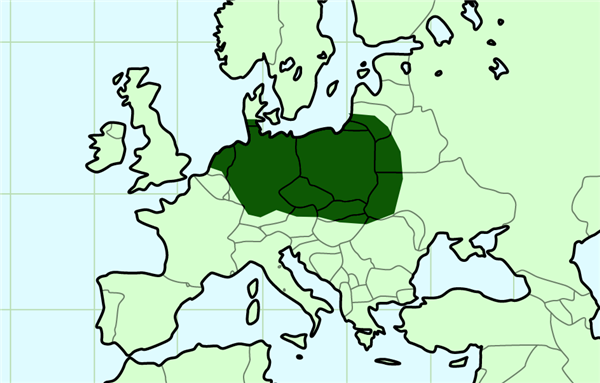

▲ゲルマニアの大まかな領域

|

|

|

中世フランス

中世フランスは、フランク王国の発展とカロリング朝の成立により特徴付けられます。5世紀にフランク王クローヴィスがガリアを統一し、キリスト教を受け入れることで国力を固めました。8世紀にはカール大帝がフランク王国を最大限に拡大し、キリスト教化とローマ文化の復興に努めました。この時代、修道院や学校が設立され、「カロリング・ルネサンス」と呼ばれる文化的復興が進みました。

しかし、カール大帝の死後、王国は次第に分裂し、地方の領主が実力を増していきました。この不安定な状況はフランスの封建制度の基礎を形成し、貴族間の争いが常態化しました。百年戦争(1337年-1453年)はフランスの歴史において重要な転換点であり、イングランドとの長期にわたる戦争を経て、国王権の中央集権化が進んだ時代です。ジャンヌ・ダルクの活躍もこの時期の象徴的な出来事で、フランス国民意識の高まりとともに、近代国家への基礎が築かれていきました。

5世紀

5世紀のフランス、つまり「ガリア」の地域は、ローマ帝国の崩壊とともに大きな変革を迎えていました。ローマの影響力が急速に衰退する中、ゲルマン民族が次々と侵入し、ガリアの支配構造が劇的に変わったのです。

まず、5世紀初頭にはフランク族やゴート族、ブルグント族といったゲルマン民族がガリアに定住し始めました。これにともない、ローマ帝国の統治力は大幅に弱体化し、ガリアは事実上、ゲルマン人の支配下に置かれるようになりました。特に、フランク族の台頭は目覚ましく、彼らは後にこの地域で支配権を確立し、フランスの基礎を築くことになるのです。481年にはクローヴィスがフランク王となり、その後、彼の手によってガリア全域が統一されていきました。

一方で、西ローマ帝国は内部の混乱や外敵の侵攻により、次第に崩壊の道をたどります。476年に西ローマ帝国が正式に滅亡すると、ガリア地方も完全にローマから独立し、フランク族を中心とするゲルマン諸部族の支配が確立しました。そして、キリスト教は依然としてガリア全土に広がり、特にクローヴィスがキリスト教に改宗したことで、フランク王国と教会との結びつきが強固になっていったのです。

この時代、ガリアの都市やインフラはローマ時代の繁栄から一変し、戦乱や侵略によって荒廃が進みました。しかし、ゲルマン人たちが定住するとともに、徐々に新しい社会が形成され、後の中世フランスの基盤が作られていったのです。

このように、5世紀のフランスはローマ帝国の崩壊とゲルマン民族の侵入により、大きな変革と再編が進行していた時代なのです。

476年 西ローマ帝国の崩壊

ゲルマン民族の傭兵隊長オドアケルにより、西ローマ皇帝位が廃され、西ローマ帝国が崩壊する。この出来事は、ヨーロッパ全体の政治的・社会的構造に大きな変化をもたらし、多くのゲルマン民族がローマ帝国の領域に侵入し、新たな王国を築いた。特に、フランク人はこの混乱の中でガリア地域における主要な勢力として台頭し、後のフランスの基礎を築いた。

▲オドアケルに屈し帝冠を差し出す西ローマ皇帝ロムルス・アウグストゥス

481年 メロヴィング朝の成立

フランク人のクローヴィス(左図人物)によりフランク諸族が統一され、メロヴィング朝フランク王国が成立。同王国は周囲のゲルマン諸王国を併合しながら勢力を拡大し、9世紀初頭までに西ヨーロッパ全域を支配する大帝国に成長した。

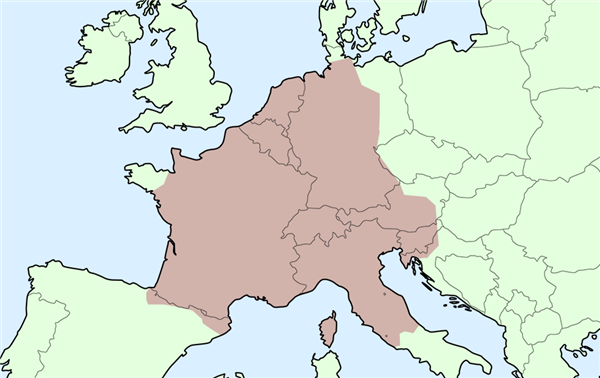

▲フランク王国の最大版図(804年頃)

8世紀

8世紀のフランスは、フランク王国の時代であり、特にカロリング朝の台頭によって大きな変革が進行していた時期です。この時代、フランク族は西ヨーロッパ全体で支配を強め、後のフランス王国の基礎が築かれていったのです。

とりわけ、この時代のフランス史における重要人物は、カール・マルテルです。彼は宮宰(王国の実務を取り仕切る高官)として実権を握り、732年のトゥール・ポワティエ間の戦いでイスラム軍を撃退しました。この勝利によって、イスラム勢力のヨーロッパ進出を防ぎ、西ヨーロッパ、特にフランス地方をキリスト教圏として維持することに成功したのです。カール・マルテルの統治はフランク王国の力を強化し、その後、彼の孫にあたるカール大帝(シャルルマーニュ)が登場する土台を築きました。

その後、751年にはカール・マルテルの息子ピピン3世が「カロリング朝」を創設し、メロヴィング朝を終わらせました。ピピンはローマ教皇との協力を強化し、教会との結びつきを深めたことで、王としての正統性を確立しました。これにともない、フランク王国はキリスト教世界の守護者としての地位を強固なものにしていきました。

また、この時期のフランスでは、農業社会が発展しつつありました。封建制の初期段階ともいえるシステムが整い始め、領主が土地を支配し、農民がその土地で働く社会構造が形成されつつあったのです。

このように、8世紀のフランスはフランク王国のカロリング朝の成立と、キリスト教の防衛を中心に大きく動き、後のヨーロッパ史に深く影響を与える時代だったといえます。

732年 トゥール・ポワティエ間の戦い

フランク王国宮宰カール・マルテルが、ヨーロッパ征服を目論むイスラム勢力を撃破(トゥール・ポワティエ間の戦い)。キリスト教世界を護ったカロリング家は、絶大な名声を得た。

▲トゥール・ポワティエ間の戦い/シャルル・ド・スチューベン画

751年 カロリング朝の成立

カール・マルテルの子ピピン3世(左図人物)がメロヴィング朝を廃し、カロリング朝フランク王国を創始。フランスおよびヨーロッパ全体の歴史における重要な転換点である。カール・マルテルの子ピピン3世は、メロヴィング朝の最後の王を廃し、新たにカロリング朝を開始した。この変革は、フランク王国内の政治構造を一新し、カロリング家の権威を強化した。以後フランク王国は軍事的、文化的に強化され、中世ヨーロッパにおける最も強力な国家の一つとなった。

カロリング朝時代は、カロリング・ルネサンスとして知られる文化的復興をもたらし、学問と芸術が盛んになりました。

800年 シャルマーニュの戴冠

ピピンの子シャルマーニュ(左図人物)がローマ教皇より載冠を受け、西ローマ皇帝として承認される。シャルマーニュは、その統治下で帝国を強化し、法律、行政、教育、宗教改革を推進した。彼の統治は、ヨーロッパの統一とキリスト教の拡散に大きく寄与し、中世のヨーロッパにおける政治的および文化的な基準を確立した。

9世紀

9世紀のフランスは、フランク王国の最盛期と衰退が交錯した時代です。この時代、フランク王国を統治していたのはカロリング朝のシャルルマーニュ(カール大帝)とその子孫であり、とりわけシャルルマーニュの業績が大きく歴史に刻まれています。

まず、シャルルマーニュは800年にローマ教皇レオ3世によって「西ローマ皇帝」に戴冠され、フランク王国は「西ローマ帝国の復活」を告げました。これにともない、フランス地域を含む西ヨーロッパはキリスト教を中心とした一つの政治体制のもとで統一され、シャルルマーニュの治世では学問や文化も大いに振興されました。カロリング・ルネサンスと呼ばれる文化復興が行われ、修道院や教会での学問が奨励されたのです。

しかし、シャルルマーニュの死後、帝国は急速に分裂の危機に直面しました。843年のヴェルダン条約により、フランク王国は3つに分割され、現在のフランスにあたる「西フランク王国」が成立しました。これにともない、中央集権的な統治が崩れ、地方領主が力を強めていく封建制の基盤が整えられていきます。

また、この時期は外部からの脅威も増大していました。とりわけ、北方からヴァイキングが頻繁に侵入し、フランスの沿岸地域や内陸の都市が襲撃を受けました。ヴァイキングは略奪を行うだけでなく、最終的には一部の地域に定住し、ノルマンディー公国の成立に繋がる動きも生まれたのです。

このように、9世紀のフランスはシャルルマーニュの遺産を受け継ぎつつも、分裂と外部からの脅威に直面し、封建制が発展する時代だったといえます。

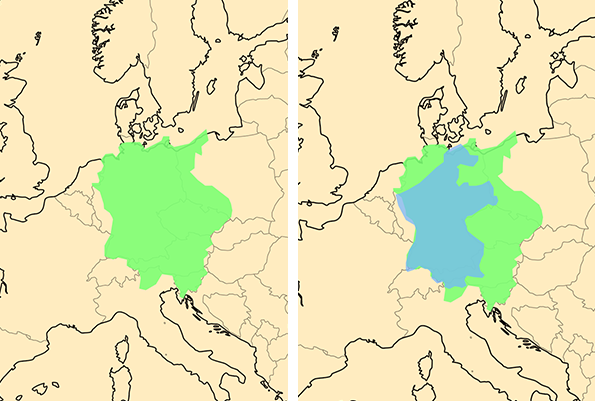

843年 ヴェルダン条約の締結

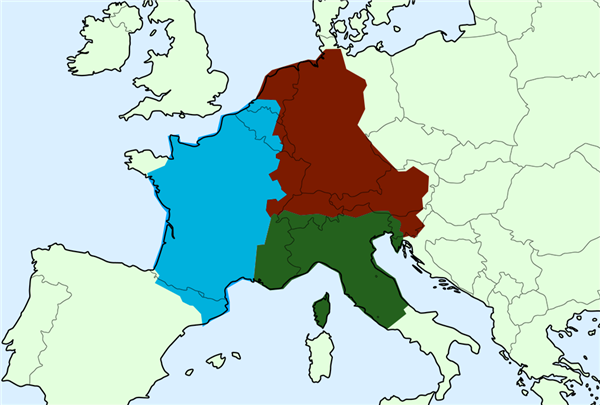

ヴェルダン条約によりフランク王国領が三分割され、西フランク王国/東フランク王国/中部フランク王国が成立。それぞれ現在のフランス、ドイツ、イタリアのベースとなった。

▲ヴェルダン条約による画定範囲(青色の領域がフランスの原型となった西フランク王国)

870年 メルセン条約の締結

メルセン条約によりフランク王国領が再画定される。この条約で中フランク王国の北半分が西フランク王国と東フランク王国に割譲された。西フランク王国は、現在のフランスの領域の基礎を形成し、東フランク王国は後のドイツの原型となった。この分割は、中世ヨーロッパにおける国家の形成過程において重要な役割を果たし、後のヨーロッパの国境線と政治的構造に大きな影響を与えた。

▲メルセン条約による画定範囲(青色の領域がフランスの原型となった西フランク王国)

10世紀

10世紀のフランスは、フランク王国の分裂後、「西フランク王国」として独自の道を歩み始めた時期であり、政治的には不安定な時代が続いていました。カロリング朝が衰退し、地方の領主たちが強大な力を持つようになり、封建制度がさらに確立されていきます。この時代は、王の権威が弱体化し、事実上の力を握るのは各地の有力貴族だったのです。

特に、パリ伯ユーグ・カペーが登場したことが重要です。987年にユーグ・カペーがフランス王に選ばれ、ここからカペー朝が始まりました。このカペー朝は、後のフランス王国の基盤となり、彼の子孫が長期にわたってフランスを統治していくことになります。ただし、ユーグ・カペーが王位についた時点では、まだフランス全土を支配していたわけではなく、彼の統治権はパリ周辺の地域に限られていました。各地方の領主が実質的な支配者として力を持っていたのです。

一方で、10世紀のフランスは外部からの脅威にもさらされていました。とりわけ、9世紀から続いていたヴァイキングの侵攻がこの時代も続き、北フランスの沿岸地域は何度も襲撃を受けました。しかし、911年にはヴァイキングの首領ロロと西フランク王シャルル3世の間で協定が結ばれ、セーヌ川下流域にノルマンディー公国が成立します。これにより、ヴァイキングの侵略は沈静化し、ノルマンディーは次第にフランスの重要な一部として統合されていきました。

このように、10世紀のフランスはカロリング朝の終焉とカペー朝の成立を迎え、封建制の深化と外敵との対立が続く中で新しい政治体制が形成されていった時代だといえます。

987年 カロリング朝断絶/カペー朝の成立

ルイ5世が死去し、男系王位継承不在により、カロリング朝が断絶。ロベール家のフランス公ユーグ・カペー(左図人物)が国王に即位し、カペー朝フランス王国が創始。この政治的変革は、フランス王国の歴史において重要な転換期となり、カペー朝は数世紀にわたりフランスを統治した。カペー朝の下で、フランスは中央集権化を進め、地域的な諸侯の権力を徐々に制限し、国家としての統一と安定を図った。この時代は、フランスの国家形成と中央政府の強化における重要な段階であったといえる。

11世紀

『フランス大年代記』に描かれたロベール2世(ジャン・フーケ画)

11世紀フランスの出来事といえば、ロベール2世がブルゴーニュ公国を併合したことが挙げられます。ロベール2世、通称「敬虔王」(Robert II the Pious)は、フランス王ユーグ・カペーの子で、996年から1031年までフランス王として統治しました。彼の治世は、フランスの領土拡大と内部統一に向けた重要な時期であり、特にブルゴーニュ公国の併合はその重要な出来事の一つでした。

ロベール2世の時代、フランスはまだ現代のような統一国家とは言えず、多くの強力な地方領主が各地で独立した権力を握っていました。ブルゴーニュ公国もその一つで、当時はフランス王の直接の統治下にはなく、独自の公爵によって統治されていたのです。

そんな中ロベール2世は、1002年にブルゴーニュ公爵アンリ1世が亡くなった際、ブルゴーニュ公国の併合を試みました。彼はアンリ1世の甥であるという血統的主張に基づいてブルゴーニュ公国をフランス王国に組み入れる権利を主張。これによってブルゴーニュ公国はフランス王国の一部となり、後のフランス国家の拡大と統一への基礎を築いたとされているのです。

12世紀

12世紀のフランスは、カペー朝のもとで徐々に王権が強化され、封建領主たちとの対立の中で王国の統一が進んでいく重要な時代でした。また、この時代は十字軍やゴシック建築の発展など、宗教的・文化的な変革も大きな役割を果たしていたのです。

まず、12世紀にフランス王フィリップ2世(フィリップ・オーギュスト)が即位し、王権の強化を推進しました。彼は巧みな政治手腕によって領土を拡大し、特にノルマンディーやアキテーヌなどの重要な地域を支配下に置くことで、フランス王国の基盤を強固にしていきました。また、彼はパリを王国の中心地として発展させ、フランスの首都としての地位を確立したのです。この時期、パリ大学が創設されるなど、フランスは学問の中心地としても栄えました。

宗教面では、12世紀は十字軍が盛んに行われた時代でもありました。フランスからも多くの貴族や騎士が十字軍に参加し、聖地エルサレムをめぐる戦いに加わりました。これにともない、フランス国内でも宗教的熱情が高まり、聖堂や修道院の建設が進みました。特にこの時期にはゴシック建築が誕生し、「シャルトル大聖堂」や「ノートルダム大聖堂」といった壮大な聖堂が次々に建設されたのです。

また、フランスはこの時代、ヨーロッパ全体の文化的発展の一環として、騎士道や宮廷文化が発展しました。吟遊詩人やトルバドゥールによる詩や物語が広まり、宮廷を舞台にした愛や勇気の物語がフランス全土で語られるようになりました。

このように、12世紀のフランスはカペー朝の王権強化とともに、宗教や文化面でも大きな進展を遂げ、ヨーロッパ全体に影響を与える時代だったといえます。

1180年 フィリップ2世(尊厳王)が即位

「フランスで最初の偉大な王」と称されるフィリップ2世が即位。イギリス・ジョン(欠地王)との抗争に勝利しノルマンディーを獲得し、アルビジョア十字軍で南フランスにも勢力を拡大した。

13世紀

13世紀のフランスは、カペー朝の最盛期を迎え、王権がさらに強化され、政治的・文化的に成熟した時代です。特にフランス王ルイ9世(サン・ルイ)の統治は、この時代を象徴する重要な出来事でした。彼の治世のもと、フランスはヨーロッパの中で重要な位置を占め、法や宗教、文化が大きく発展していったのです。

まず、ルイ9世は正義と信仰を重んじる王として知られ、彼の治世では国内の秩序が強化されました。彼は「高等法院」を設置し、地方領主の力を抑えるとともに、国家としての法的統一を図りました。これにより、フランス国内での封建的な対立は減少し、中央集権的な統治が進んでいったのです。また、彼は敬虔なカトリック信者であり、聖地エルサレムへの第7回、第8回十字軍を主導しました。これにともない、彼は「聖人」として崇敬され、後にカトリック教会から列聖されています。

13世紀はまた、フランスの文化と建築が大きく発展した時期でもあります。この時期、ゴシック建築がさらに成熟し、パリの「ノートルダム大聖堂」や「アミアン大聖堂」など、壮大な大聖堂が次々に完成しました。これらの建築物は、当時の技術と宗教的な情熱の結晶であり、フランスの都市文化を象徴する存在となりました。

また、フランスの大学制度もこの時期に発展し、特にパリ大学は神学や哲学の中心地としてヨーロッパ中から学生や学者が集まりました。学問の発展とともに、フランスは知的なリーダーシップを発揮し、ヨーロッパの思想に影響を与える国となっていったのです。

このように、13世紀のフランスはルイ9世の統治のもとで王権が強化され、宗教、文化、法の発展が進み、ヨーロッパ全体に大きな影響を与える時代だったといえます。

1214年 ブーヴィーヌの戦い

カペー朝フランス王国が神聖ローマ帝国・イングランド王国などの連合を相手取った「ブーヴィーヌの戦い」が起こる。フランスはこの戦いに勝利し、カペー朝の王権を確立。神聖ローマ帝国に代わりヨーロッパの強国として躍り出るようになる。

▲ブーヴィーヌにおけるフィリップ2世/ラース・ヴェルネ画

14世紀

14世紀のフランスは、大きな混乱と困難に直面した時代でした。この時期、フランスは百年戦争とペストの流行という二大危機に見舞われ、政治的・社会的に大きな打撃を受けたのです。

まず、最も大きな出来事として「百年戦争」が挙げられます。これは1337年に始まり、フランス王位継承をめぐるイングランドとの長期にわたる戦争です。イングランド王エドワード3世がフランス王位の権利を主張し、戦争が勃発しました。この戦争はフランス各地で戦われ、とりわけ1346年のクレシーの戦いでフランス軍がイングランド軍に敗北したことが、フランスにとって大きな打撃となりました。また、1356年のポワティエの戦いでもフランスは大敗し、当時の国王ジャン2世が捕虜となるなど、王国は混乱の極みに陥ったのです。

さらに、14世紀のフランスは「黒死病(ペスト)」の猛威にもさらされました。1347年にヨーロッパに広がったこの疫病は、フランスでも甚大な被害をもたらし、人口の約3分の1が犠牲となったとされています。この疫病は社会の崩壊を加速させ、農村は荒廃し、都市でも経済活動が停滞しました。これにより、フランス社会は大きな変革を迫られました。

このような危機的状況の中、フランス国内では農民の反乱や都市での暴動も頻発しました。1358年には、農民が税負担に反発して起こした「ジャックリーの乱」が発生し、封建制に対する不満が爆発したのです。さらに、王権も弱体化し、国内の統治は混乱を極めました。

このように、14世紀のフランスは百年戦争とペストの影響で大混乱に陥り、社会的にも経済的にも困難な時代だったといえます。

1303年 アナーニ事件の発生

フランス王フィリップ4世が、対立関係にあったローマ教皇ボニファティウス8世を幽閉し、憤死に追い込む事件(アナーニ事件)が発生。画像は捕縛される教皇ボニファティウス8世。

1305年 クレメンス5世がローマ教皇に選出

フィリップ4世の後援で、ローマ教皇としてフランス人クレメンス5世(左図人物)が選出。この出来事は、教皇庁とフランス王権との関係において重要な転換点となった。クレメンス5世の選出は、フランスの政治的影響力がカトリック教会の最高位に及んでいることを示し、教会と国家の関係に新たな次元をもたらした。彼の治世は、後のアヴィニョン捕囚へと繋がる教皇庁のフランスへの移転の布石となった。

1309年 アヴィニョン捕囚(~1377年)

フィリップ4世の要請により、教皇庁がローマから南フランスのアヴィニョンに移される。これは「アヴィニョン捕囚」として知られ、約70年間続いた。この期間、7人の教皇がアヴィニョンでその地位を保持し、ローマ教皇庁はフランス王権の影響下に置かれた。

この出来事は、カトリック教会の歴史において重要な転換期であり、教会の中立性と独立性に関する議論を引き起こしました。

1328年 カペー朝の断絶/ヴァロア朝の成立

フランス王国第15代国王シャルル4世が死去したことで、跡継ぎのいないカペー朝は断絶。ヴァロワ家のフィリップ6世(左図人物)がフランス王に即位したことでヴァロワ朝が創始。フィリップ6世の即位は、イングランドとフランスの間の緊張を高め、両国間の複雑な領土と継承権の争いを引き起こし、百年戦争の引き金となった。

1337年 百年戦争の勃発(~1453年)

フィリップ4世の孫であるイングランド王エドワード3世が、自らこそフランス王国の王位継承者だと主張。英仏の対立により百年戦争が勃発した。最初は劣勢だったが、ジャンヌ・ダルクの登場で形成が逆転し、大陸からイギリス勢力が一掃される形でフランスの勝利が画定。現在のフランス国土がほぼ画定した。

▲ジャンヌ・ダルクの活躍でイギリスに占領されていたオルレアンが解放され、百年戦争はこの勝利を皮切りにフランス優位の戦況に傾いた。

15世紀

15世紀のフランスは、「百年戦争の終結とその後の復興に向けた重要な時代」でした。この時期、フランス王国は内外の困難を乗り越え、再び国としての統一を果たし、後のフランス王国の強化へとつながる礎が築かれたのです。

まず、この世紀の最大の出来事は、百年戦争の最終局面です。戦争は14世紀から続いており、当初イングランドが優勢でしたが、15世紀に入るとフランス側が反撃を強めました。その象徴的な出来事が、1429年に若き農民の娘ジャンヌ・ダルクが登場し、フランス軍を率いてオルレアン包囲戦を勝利に導いたことです。この勝利により、フランスのシャルル7世は自信を取り戻し、ランスで正式にフランス王として戴冠しました。ジャンヌ・ダルクの活躍は、フランスの士気を大いに高め、その後の戦争の流れを変えたのです。

1453年に百年戦争はついに終結し、イングランドはカレーを除く全てのフランス領を失いました。これにより、フランスは国土を取り戻し、王国としての再統一を果たしたのですね。

戦争終結後、フランスでは復興が進みました。シャルル7世は行政改革を進め、軍制を整備し、国内の安定を図りました。また、ルイ11世の治世では、国内の有力貴族の勢力を抑え、王権をさらに強化しました。特に、ブルゴーニュ公国との対立が重要で、1477年のナンシーの戦いでブルゴーニュ公シャルル突進公が戦死し、ブルゴーニュ公国はフランス王国に併合されました。これにより、フランス国内の統一がさらに進展したのです。

また、15世紀はルネサンス文化がフランスにも広がり始めた時期でもありました。特に、イタリアからの影響を受けて、芸術や学問が発展し、後のフランス・ルネサンスの礎が築かれていったのです。

このように、15世紀のフランスは百年戦争の終結と国土の回復、そして王権の強化を通じて、次の時代に向けた国家の基盤が整えられた時代だといえます。

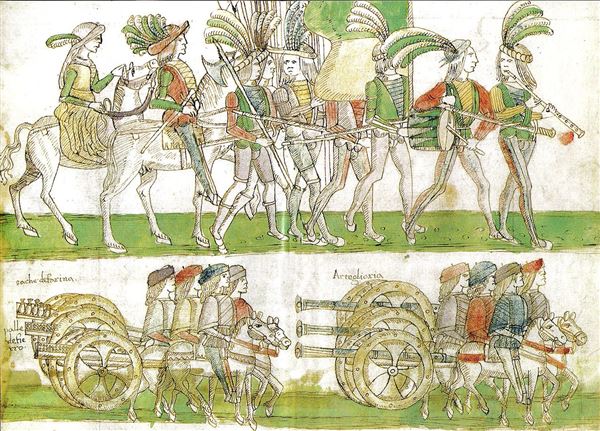

1494年 イタリア戦争の開始

イタリアの覇権をめぐり、フランス(ヴァロワ家)と神聖ローマ帝国(ハプスブルク家)が対立し、イタリア戦争が開始される。宗教改革と時期が重なったこともあり、戦争は長期化。両国の財政を圧迫し継続が困難になった為、カトー・カンブレジ条約(1559年)で講和が成立。この戦争はヨーロッパにおける軍事改革を推進した。

▲ナポリに侵攻するフランス軍

|

|

|

近世フランス

近世フランス(16世紀から18世紀)は、ルネサンスと宗教改革の影響を受けた時代です。フランソワ1世の治世下で芸術と科学が発展し、ルーブル宮殿の拡張などが行われました。また、カトリックとプロテスタント間の対立が激化し、1562年から1598年まで続くフランス宗教戦争が発生しました。この不安定な状況を収束させたのがナントの勅令で、これにより一定の宗教的寛容が保証されました。

17世紀には、ルイ14世のもとで絶対王政が確立され、国王の権力は最高潮に達しました。ヴェルサイユ宮殿の建設が進められ、フランス文化の黄金時代とされる「ルイ14世スタイル」が花開きました。しかし、この頃から財政問題が顕在化し始め、多額の負債が国家を圧迫することとなります。また、社会的不平等が増大し、庶民層の生活は苦しくなる一方でした。これらの問題は、18世紀末のフランス革命へとつながる原因となりました。

16世紀

16世紀のフランスは、大きな宗教的・政治的変革が進行した激動の時代でした。この世紀は、ルネサンスの文化がフランス全土に広がる一方で、宗教改革によるカトリックとプロテスタントの対立が深刻化し、国内に大きな混乱をもたらしたのです。

まず、16世紀前半のフランスは、フランソワ1世(在位1515~1547年)の治世が大きな特徴です。彼はフランス・ルネサンスを象徴する王であり、芸術や学問を保護し、イタリアから多くの芸術家を招きました。フランソワ1世はまた、レオナルド・ダ・ヴィンチをフランス宮廷に招いたことで有名です。彼の治世に、ルネサンス様式の壮大な城、例えばシャンボール城などが建設され、フランスの宮廷文化が大きく発展しました。

一方、宗教的には、16世紀中頃からカトリックとプロテスタントの対立が深刻化しました。マルティン・ルターによる宗教改革がヨーロッパ全土に広がり、フランスでもカルヴァン派(ユグノー)と呼ばれるプロテスタントが増加しました。これにともない、カトリック教会との対立が次第に激化し、フランス国内は宗教戦争の時代に突入しました。

とりわけ、1562年に始まった「ユグノー戦争」はフランス国内を揺るがす大きな出来事でした。この宗教戦争はフランス各地で断続的に行われ、王国を二分する対立となりました。特に、1572年の「サン・バルテルミの虐殺」は有名で、カトリック勢力がプロテスタントを大量に虐殺したことで、宗教対立は収拾不能なほどに激化してしまいます。

それでも、16世紀末にはアンリ4世が即位し、1598年にナント勅令を発布しました。この勅令によって、プロテスタントにも信教の自由が認められ、宗教戦争はようやく終結に向かいます。アンリ4世は「パリは一つのミサに値する」と言い、フランスを平和と統一へと導こうとしたのです。

このように、16世紀のフランスはルネサンスの文化的発展と、宗教対立による大きな混乱の中で、国の統一と平和を目指した時代だったといえます。

1508年 カンブレー同盟戦争(~16年)

イタリア戦争最大規模のカンブレー同盟戦争が勃発する。急速に権勢を強めるヴェネツィア共和国と、それを抑止したいカンブレー同盟(ローマ教皇提唱のもと結ばれたフランス王国と神聖ローマ帝国の同盟)が衝突した。しかし途中でカンブレー同盟が解体され神聖同盟が結ばれるなど、対立構図の変節で戦いは泥沼化。イタリア戦争の長期化を決定づける戦争となった。

▲カンブレー同盟戦争の戦いの一つ『ラヴェンナの戦い』で戦死するフランス軍総大将ガストン・ド・フォワ/アリ・シェフェール画

1517年 カルヴァン派ユグノーの台頭

神聖ローマ帝国で宗教改革が勃発し、フランスにも影響が波及。ジャン・カルヴァン(左図人物)の影響で「ユグノー」と呼ばれる新教徒(プロテスタント)が勢力を拡大するようになり、旧教徒(カトリック)との宗教対立が激化していく。

1562年 ユグノー戦争の勃発(~1598年)

新教のユグノーと旧教のカトリックの対立からユグノー戦争に発展。カトリック教徒によるユグノー虐殺事件「サン・バルテルミの虐殺」(1572年)で対立は頂点に達した。

▲「サン・バルテルミの虐殺」では3000人以上のユグノーが殺害され、抵抗権思想の萌芽となった

1589年 ブルボン朝の成立

ユグノー戦争中アンリ3世が暗殺されヴァロワ朝が断絶。ナバラ王アンリがアンリ4世(左図人物)として即位し、ブルボン朝が創始。

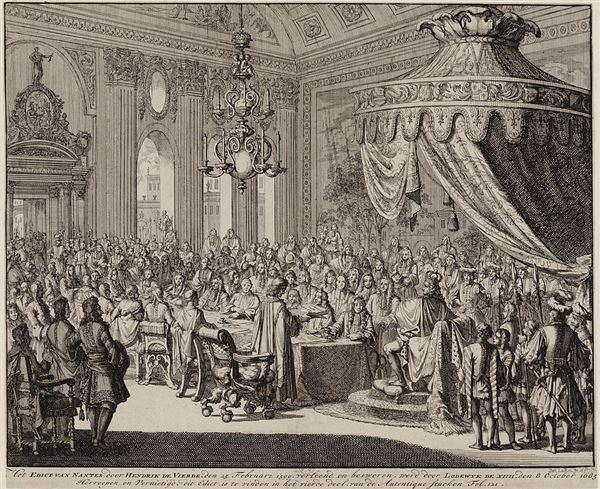

1598年 ナントの勅令の発布

アンリ4世がナントの勅令を発布。ユグノーにカトリックと同等の権利を認め、宗教対立に終止符を打った。この勅令はユグノー(プロテスタント)に信仰の自由を認め、カトリックと同等の権利を与えるもので、ユグノー戦争に終わりを告げることとなった。

▲ナントの勅令制定にともない宣誓を行うアンリ4世

ナントの勅令はヨーロッパにおける宗教寛容の先駆けとなり、フランス内の宗教的平和と安定をもたらしましたが、後にルイ14世によって撤回されることとなります。

17世紀

17世紀のフランスは、絶対王政が確立し、ヨーロッパにおける政治的・文化的な中心地となった時代です。この世紀は、特にルイ13世とルイ14世の治世が大きくフランスの歴史に影響を与えました。絶対君主制が確立し、フランスは内外でその権力を強化していったのです。

まず、ルイ13世(在位1610~1643年)の治世では、枢機卿リシュリューが実質的な統治者として重要な役割を果たしました。リシュリューは王権を強化するために、地方の貴族やプロテスタント勢力(ユグノー)を抑え、中央集権的な統治を推し進めました。彼は1627年のラ・ロシェル包囲戦でユグノーの拠点を打ち破り、フランス国内のプロテスタント勢力を弱体化させ、国家の統一を進めたのです。

続くルイ14世(在位1643~1715年)の治世は、絶対王政の頂点に達した時期でした。彼は「太陽王」と呼ばれ、自らを国家そのものと見なし、「朕は国家なり」という言葉で象徴されるように、強力な中央集権国家を築き上げました。ルイ14世は、政治的・経済的権力を王権に集中させ、国内外でフランスの影響力を高めました。彼の治世において、フランスはヨーロッパの最強国の一つとなり、絶対君主制の模範とされるようになるのです。

また、彼の治世ではフランス宮廷文化の象徴ヴェルサイユ宮殿が建設されるなど、フランス文化が黄金期を迎えました。文学面でもモリエールやコルネイユ、ラシーヌなどの劇作家が活躍し、フランス文学が大きく発展。フランス語が、ヨーロッパ全土で広く受け入れられ、外交や知識人の間でも使われるようになったのです。

しかし、ルイ14世の治世後期には多くの戦争が行われ、特にスペイン継承戦争(1701~1714年)はフランスに大きな経済的負担をもたらしました。これにより、王国の財政は悪化し、後のフランス革命に繋がる要因の一つともなっていきます。

このように、17世紀のフランスはルイ14世による絶対王政の確立とフランス文化の黄金期を迎え、ヨーロッパにおける覇権を強固にする一方で、戦争と財政問題が次第に影を落とす時代だったといえます。

1610年 ルイ13世の即位

アンリ4世が、狂信的カトリック信徒に刺殺される。ルイ13世(左図人物)が王位を継承。ルイ13世の治世は、母后マリー・ド・メディシスとの政治的対立、宦官リシュリュー枢機卿の影響力の拡大、そしてハプスブルク家に対する外交政策が特徴である。ルイ13世の治世は、フランス絶対王政の基礎を固め、後のルイ14世の時代へとつながる重要な時期であったといえる。

1618年 三十年戦争の勃発

神聖ローマ帝国を舞台に、カトリックとプロテスタントの宗教戦争が勃発(三十年戦争)。フランスは自国のカトリックという宗教的立場より、反ハプスブルク家としての政治的立場を優先し、プロテスタントを支援した。結果、フランスは講和条約のウェストファリア条約(1648年)で勢力を拡大することに成功。ヨーロッパの覇権を確立し、絶対王政を準備した。

▲三十年戦争においてフランス(ブルボン家)とスペイン(ハプスブルク家)の軍隊が武力衝突した「ロクロワの戦い」(1643年)

1635年 西仏戦争の勃発(~59年)

フランス王国による三十年戦争介入をきっかけに、フランス王国(ブルボン家)とスペイン王国(ハプスブルク家)の戦争が始まった。フランス優位のピレネー条約で講和。

▲西仏戦争におけるフランス王国・イングランド共和国の同盟軍とスペイン王国・イングランド王党派の同盟軍による戦い「砂丘の戦い」

1643年 ルイ14世の即位

太陽王ルイ14世(左図人物)が即位。王権強化と戦争による領土拡大を推進し、フランス絶対王政を体現した。一方彼による戦争政策の過熱はフランス財政を危機に陥れ、フランス革命の伏線となった。

1685年 ナントの勅令廃止

ルイ14世によりナントの勅令が廃止され(フォンテーヌブロー勅令)、プロテスタントへの弾圧が再開される。勤勉なプロテスタントの国外大量流出を招き、フランス経済の衰退に繋がった。

▲フォンテーヌブロー勅令を発するルイ14世

18世紀

18世紀のフランスは、啓蒙思想の広がりと、それに続くフランス革命によって大きな変革を迎えた時代です。この時期、絶対王政の支配が続いていましたが、社会的・経済的な不満が蓄積し、最終的に王政が崩壊していく過程が進行しました。

18世紀前半、フランスは依然としてルイ14世の影響下にありましたが、彼の死後に即位したルイ15世(在位1715~1774年)は、祖父ほどの強力な統治力を発揮できませんでした。彼の治世では、特に七年戦争(1756~1763年)においてフランスが大敗し、カナダやインドの植民地の多くをイギリスに奪われ、国際的な地位が低下したのです。これに伴い、財政が悪化し、国民の不満が高まりました。

一方で、18世紀はフランスにおいて「啓蒙時代」としても知られています。ヴォルテール、ルソー、モンテスキューといった思想家が登場し、絶対王政や宗教権力に対する批判を強め、理性や個人の自由を強調する思想が広まりました。彼らの思想は、フランス国内だけでなく、ヨーロッパ全体に影響を与え、後のフランス革命の思想的な基盤を築いたのです。

ルイ16世(在位1774~1792年)の時代に入ると、財政問題はさらに深刻化しました。宮廷の贅沢な生活と度重なる戦争の負担が国庫を圧迫し、増税や借金が増える中、フランス社会の不満が爆発し始めます。1789年には、フランス革命の引き金となる「三部会」が召集され、これが「国民議会」の結成へと繋がり、フランス王政は危機的状況に陥りました。

その後、パリでの「バスティーユ襲撃」をきっかけにフランス革命が勃発し、民衆が王政に反旗を翻しました。1791年にはフランス憲法が制定され、フランスは立憲君主制へと移行しましたが、革命は過激化し、1793年にルイ16世は処刑され、王政は完全に終焉を迎えました。

このように、18世紀のフランスは啓蒙思想の隆盛と財政危機の中で、絶対王政が崩壊し、フランス革命へと突入していく時代だったといえます。

1701年 スペイン継承戦争の勃発(~1714年)

スペイン・ハプスブルク家の断絶を受け、フランス・ブルボン朝フェリペ5世がスペイン王位継承を宣言。これにイギリス、オランダ、オーストリアなどが反発したことでスペイン継承戦争が勃発した。最終的にフェリペ5世の王位継承を認められるも、フランスは一部の領土を失うことになった。

▲スペイン継承戦争中のイングランド・オランダ連合艦隊とスペイン・フランス連合艦隊の海戦「ビーゴ湾の海戦」

1756年 七年戦争の勃発(~63年)

プロイセンとオーストリアの対立を軸とした七年戦争が勃発。フランスも参戦し、フレンチ・インディアン戦争をはじめ、イギリスとの植民地争奪戦を繰り広げたが敗北し、カナダ、インドの植民地を喪失することとなった。

▲七年戦争の一環として行われたフレンチ・インディアン戦争

1778年 アメリカ独立戦争の勃発(~1783年)

アメリカ独立戦争においてアメリカ独立勢力を支援し、イギリスに敵対した。1783年のパリ条約で独立を承認させることに成功するも、莫大な軍事支出によりフランス財政は危機に陥った。このことがフランス革命の間接的要因になる。

1789年 フランス革命(~95年)

財政難から課税を行おうとしたことをきっかけに、ブルボン王政および一部特権階級に対する抗議運動がフランス全土で展開。バスティーユ牢獄襲撃を皮切りに始まった、封建的特権の廃棄、人権宣言、共和国憲法制定、王政廃止など一連の政治革新をフランス革命と呼ぶ。フランス革命はフランス近代史への出発点とされる。

▲『バスティーユ襲撃』(ジャン=ピエール・ウーエル画)

1792年 第一共和政の成立(~1793年)

フランス革命の中で国王一家が捕えられる(テュイルリー宮殿襲撃)。王権は停止され、国民公会で共和政への移行が宣言された。(フランス第一共和政の成立)

▲『テュイルリー宮殿の襲撃』(ジャン・デュプレイシー=ベルトー画)

1795年 総裁政府の成立

恐怖政治を実施したロベスピエールの失脚後、5人の総裁からなるブルジョワ共和政府として総裁政府が成立した。二院制議会の設立など引き続き革命運動を推進するも、不安定な政権運営ですぐに民衆の支持を失い、ナポレオン・ボナパルトの突き上げを喰らうこととなる。

▲第二次総裁政府の5人の総裁

1799年 統領政府の成立

ナポレオン・ボナパルトの「ブリュメール18日のクーデター」で総裁政府が崩壊。統領政府(執政政府)が成立する。ナポレオンが第一統領となり独裁的な権力を握るようになる。

▲総裁政府打倒を掲げクーデターを起こすナポレオン

|

|

|

近代フランス

近代フランスは、1789年のフランス革命に始まり、封建制の打破と民主主義の確立を目指しました。革命はルイ16世の処刑とナポレオン・ボナパルトの台頭を経て、1804年に帝国の樹立へと進展。ナポレオンの治下で法典が整備され、フランスは短期間でヨーロッパの主要な軍事・政治勢力となりました。1815年のワーテルローの戦いでナポレオンが敗れた後、復古王政→七月王政→第二共和政→第二帝政と政体が頻繁に変わり、不安定な時期が続きました。1870年の普仏戦争の敗北後、第三共和政が成立し、フランスは植民地拡張と産業革命を進め、第一次世界大戦と第二次世界大戦で重要な役割を果たしました。戦後は経済の急成長を遂げ、フランスは欧州統合の中心国として現代に至っています。

19世紀

19世紀のフランスは、革命、帝政、王政復古、共和制といった政治体制の変遷が目まぐるしく展開された波乱の時代でした。この世紀はナポレオン・ボナパルトの登場から始まり、その後も国内外で多くの重要な出来事が続きました。

まず、19世紀初頭に登場するのがナポレオン・ボナパルトです。彼はフランス革命後の混乱を収束させ、1804年に自ら皇帝ナポレオン1世として「第一帝政」を樹立しました。ナポレオンはヨーロッパ全土に戦争を繰り広げ、フランス帝国の領土を広げましたが、最終的に1815年のワーテルローの戦いで敗北し、帝政は崩壊します。これにより、フランスでは「王政復古」が行われ、ルイ18世が即位し、再びブルボン朝が復活しましたが、絶対王政ではなく立憲君主制となりました。

しかし、フランスの政治は安定せず、1830年には7月革命が起こり、ルイ・フィリップが「市民王」として新たな王に迎えられました。この「七月王政」も短命に終わり、1848年にはヨーロッパ全体に革命の波が広がる中、フランスでも「二月革命」が勃発し、ルイ・フィリップは退位、フランスは再び共和制(第二共和政)に移行しました。この時、ルイ・ナポレオン(ナポレオン1世の甥)が大統領に選ばれました。

しかし、ルイ・ナポレオンは1852年にクーデターを起こし、皇帝ナポレオン3世として「第二帝政」を宣言します。彼の治世ではフランスの経済や産業が発展し、パリの都市改造も行われました。しかし、1870年の普仏戦争で敗北し、ナポレオン3世は退位、帝政は終焉を迎えました。

その後、フランスでは「第三共和政」が樹立され、政治的な安定を模索しつつも、アルジェリアや西アフリカ、インドシナなどでの植民地拡大を進め、帝国主義政策を展開しました。また、パリ・コミューンの蜂起やドレフュス事件など、国内では社会的不安や政治的対立も続きましたが、この時期には教育の普及や科学技術の進展も見られ、文化的にも重要な時代を迎えます。

このように、19世紀のフランスは革命と帝政、そして共和制の繰り返しの中で、近代国家としての基盤を確立しつつも、多くの政治的試練に直面した時代だったといえます。

1804年 フランス第一帝政の成立

ナポレオン・ボナパルトが護憲元老院からフランス皇帝の位を授けられ、フランス第一帝政(フランス帝国)が成立した。この出来事は、フランス革命による政治的混乱の終焉を象徴し、ナポレオンによる強力な中央集権体制の始まりを意味した。

▲『ナポレオンの戴冠式』ジャック=ルイ・ダヴィッド画

ナポレオンの治世は、法的、行政的改革、そしてヨーロッパにおける広範な軍事的拡張に特徴づけられる。彼の野心的な政策はヨーロッパ全土に影響を与え、ナポレオン戦争として知られる一連の軍事衝突を引き起こした。フランス第一帝政は、ヨーロッパの政治地図を再編成する重要な時期であった。

1806年 神聖ローマ帝国の崩壊

ナポレオン主導のライン同盟が結成され、これに大部分の領邦が加わったことで神聖ローマ帝国は解体を余儀なくされる。

▲青色地域の領邦が神聖ローマ帝国を離脱しライン同盟に加わった。

この歴史的な出来事は、中世以来続いていた神聖ローマ帝国の政治構造の終焉を意味し、ナポレオンのヨーロッパにおける影響力の増大を象徴していた。神聖ローマ帝国の解体は、ヨーロッパ全体の政治地図を再編成する一因となり、ナポレオン戦争期のヨーロッパの政治的変動を象徴する出来事として歴史に刻まれた。

1814年 第一帝政の崩壊

モスクワ遠征の失敗以降、劣勢に陥っていたナポレオン軍が、ライプツィヒの戦いで決定的な敗北を喫し、フランス第一帝政は崩壊に追い込まれた。ナポレオンはエルバ島に島流しにされた。

▲『ライプツィヒでのナポレオンとポニャトフスキ』ジャニュアリー・ズコッホドロスキ画

1815年 ワーテルローの戦い/王政復古

ナポレオンが返り咲きのためにエルバ島を脱出し決起。しかしワーテルローの戦いで再度敗れ、完全に失脚した。その後ブルボン家ルイ18世がフランス国王として即位し、フランスは王政復古を遂げた。

▲『ワーテルローの戦い』ウィリアム・サドラー画

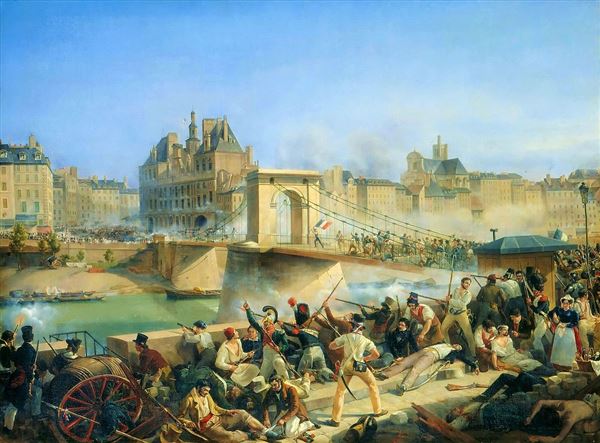

1830年 七月革命の勃発/ブルボン朝の崩壊

復古王政による専制政治、自由主義運動を抑圧しようとする動きに民衆が反発。七月革命(栄光の三日間)が勃発し、シャルル10世は廃位。ブルボン朝はまたも崩壊した。。七月革命は、ヨーロッパの自由主義と民主主義の進展において重要な役割を果たし、19世紀ヨーロッパの自由主義運動の一環として評価されている。

▲市街戦・市庁舎を襲撃する民衆

1830年 オルレアン朝(七月王政)の成立

七月革命の後、オルレアン家のルイ・フィリップ(左図人物)が王に即位。立憲君主制のオルレアン朝(七月王政)が創始。③

1848年 二月革命の勃発/第二共和政の成立

オルレアン朝による選挙制限に、中小ブルジョワジーや労働者が反発し、デモ・ストライキが起こる。ルイ・フィリップが退位に追い込まれた(二月革命)。この革命の動きはドイツ、イタリア、東欧などヨーロッパ全体に波及し、ウィーン体制の崩壊を招いた。また革命後、共和主義者と社会主義者によって臨時政府が組織され、第二共和政がスタートした。

▲オルレアン朝の崩壊に繋がったフランス二月革命

1851年 第二帝政の成立

ナポレオン3世(左図人物)がクーデターで共和政府を打倒し、皇帝として即位。フランス第二帝政を成立させた。この政治的変革は、フランスにおける再びの帝政への回帰を示し、ナポレオン3世は皇帝として独裁的な権力を握った。第二帝政は、経済的発展と社会的近代化を進めた一方で、政治的自由の制限も伴った。ナポレオン3世の統治は、対外軍事冒険を通じてフランスの影響力を拡大しようと試み、結果的に普仏戦争へとつながった。

1870年 普仏戦争の勃発(~71年)

ドイツ統一を目指し拡大を続けるプロイセン王国と、それを妨害するフランスとの間で普仏戦争が勃発。結果はフランスの惨敗となり、フランクフルト条約の調印で終結。自ら前線にでたナポレオン3世は捕虜になり、第二帝政は崩壊。第三共和政が成立した(第三共和国憲法の公布は75年)。

▲「マルス=ラ=トゥールの戦い」におけるフランス軍とプロイセン軍の戦闘

20世紀前半

20世紀前半のフランスは、二度の世界大戦とその間に起こった政治的・社会的変革によって大きく揺れ動いた時代でした。この期間、フランスはヨーロッパの大国としての地位を維持しようとする一方で、国内外での戦争や不安定な政治状況に直面しました。

まず、1914年に始まった第一次世界大戦は、フランスに甚大な被害をもたらしました。フランスは連合国の一員としてドイツと戦い、特に西部戦線ではフランス国内が戦場となり、激しい塹壕戦が繰り広げられました。1918年の勝利によってフランスはドイツからアルザス・ロレーヌ地方を取り戻すことに成功しましたが、戦争の影響で国土の一部が荒廃し、経済的にも大きな損失を被ったのです。戦後、フランスは「ドイツに対して厳しい賠償を課すべきだ」という主張を強め、これが後の国際的緊張を高める一因となりました。

戦間期のフランスでは、1920年代に一時的な繁栄が訪れ、「狂騒の20年代」として知られる文化的・社会的な活気が見られました。パリはこの時期、芸術や文学の中心地として多くの作家や芸術家が集まり、モダニズムが花開いたのです。しかし、1929年の世界恐慌により、フランス経済は再び打撃を受け、失業者が増加し、国内の社会不安も深まりました。

1930年代には、世界恐慌の影響とともに、フランス国内では政治的対立が激化しました。特に、ファシズムや共産主義といった極端な思想が台頭し、1936年には社会主義者レオン・ブルムが率いる人民戦線政府が成立し、労働者の権利を拡大する改革を推進しましたが、経済的問題は解決されず、政治的混乱は続きました。

そして、1939年に始まった第二次世界大戦では、1940年にドイツがフランスに侵攻し、短期間でフランスは占領されました。これにより、北フランスはドイツ軍の直接支配下に置かれ、南フランスにはヴィシー政府が成立しましたが、この政府はナチス・ドイツの協力政権として機能しました。一方で、シャルル・ド・ゴール将軍率いる自由フランス軍はロンドンから抵抗運動を展開し、フランス国内でもレジスタンスが組織され、ドイツに対する抵抗が続けられました。

1944年に連合国がノルマンディー上陸作戦を成功させ、フランスは解放されましたが、その後の再建に向けた努力が必要でした。戦争による物的損害とともに、フランス社会は深い傷を負っており、戦後は新たな政治体制の模索が始まったのです。

1914年 第一次世界大戦の勃発

第一次世界大戦が勃発。フランスはロシア、イギリスなど連合国側として参戦。フランス北部ソンム河畔の戦線では、同大戦中最大の会戦「ソンムの戦い」が行われ、フランスでは20万人、全軍合わせ100万人以上の死者を出した。

▲第一次世界大戦では毒ガスや戦闘機、戦車などあらゆる新型近代兵器が投入され、産業革命を経た技術革新による殺傷力向上により、史上類を見ない膨大な数の犠牲者が発生した。

1918年 第一次世界大戦終結

ドイツ革命による政権交代を経たドイツが降伏し、第一次世界大戦が終結する。最終的にフランスは140万人以上の犠牲を出し、戦後の厭戦ムードと軍備縮小に繋がった。しかし、ヴェルサイユ条約によるドイツへの厳しい処罰は、後のヨーロッパの政治的緊張を高める要因の一つとなった。

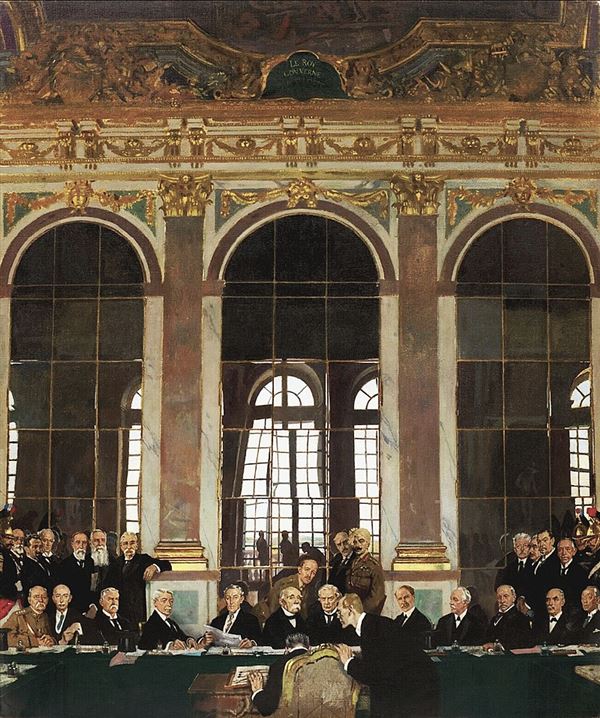

1919年 パリ講和会議

米英仏伊など各国の首脳が集まりパリ講和会議が開催される。第一次世界大戦の戦後処理について話し合った。その結果ヴェルサイユ条約が締結され、連合国とドイツとの講和が成立。ドイツは海外植民地を全て失い、莫大な賠償金を課された。

▲ヴェルサイユ宮殿での調印の様子/ウィリアム・オーペン画

1923年 ルール占領

ドイツの賠償金支払いの延滞を理由に、ドイツ経済の心臓ルール地方にフランス軍を派遣。ドイツ国民の反仏感情を高める結果となる。ルール占領は、ドイツ経済のさらなる悪化を招き、ヴァイマル共和国の不安定化を促進することになった。また、この出来事は、第二次世界大戦への道を進むナチスの台頭に間接的な影響を与えたといえる。

▲ルール地方の工業都市エッセンを進軍するフランス軍

1929年- 世界恐慌

アメリカにおける株価の大暴落で世界恐慌が巻き起こる。フランスはフラン=ブロックを形成するもあまり効果は得られなかった。ドイツでも失業者があふれかえり、ヒトラー政権樹立の導火線となった

1936年 ドイツ再軍備宣言

ドイツで、ヒトラーがヴェルサイユ条約の軍備制限条項を破棄。再軍備宣言を行い、非武装地帯に指定されていたラインラント進駐を強行。特にフランスにとって直接的な脅威となり、国際社会の平和への脅威を顕著にした。この軍事的行動は、第二次世界大戦への道筋をつける重要な出来事の一つとなった。

1938年 ミュンヘン会談

フランス、イギリス、イタリア、ドイツで、ズテーテン地方の帰属問題について検討するミュンヘン会談を開催。フランスはイギリスに同調し、ズデーテンのドイツ併合を容認した。この決定は、後に「宥和政策」として批判され、ヒトラーの野望に対する抑止力の欠如を示すものとなった。ミュンヘン会談の結果は、ヨーロッパの安全保障構造をさらに弱体化させ、第二次世界大戦の勃発への道を開くこととなる。

▲ミュンヘン会談に参加するフランス首相ダラディエ(左から2番目の人物)

1939年 ドイツのポーランド侵攻

ドイツがポーランドに侵攻し、フランス・イギリスはドイツに宣戦布告。第二次世界大戦が開始された。この戦争は、世界規模の衝突に発展し、軍事技術、国際関係、そして多くの国々の未来に深刻な影響を及ぼした。

1940年 ドイツのフランス侵攻/第三共和政の崩壊

ナチス・ドイツがフランスに侵攻。ドイツ軍の電撃戦に対応できず、パリへの進軍を許してしまう。ドイツ傀儡のヴィシー政権が成立し、第三共和政が崩壊した。フランスの降伏と政権の崩壊は、国内外に多大な影響を及ぼし、後のレジスタンス運動の動機となった。

▲シャルル・ド・ゴール広場のエトワール凱旋門を行進するドイツ軍

1942年 自由フランスの結成

シャルル・ド・ゴール(左図人物)が、ロンドンで親連合国の亡命組織「自由フランス」を結成/フランスでもドイツ占領に対するレジスタンス運動が高まる。

1944年6月 パリ解放

自由フランスと北アフリカにいたヴィシー政権軍が合同し、フランス共和国臨時政府が成立。同月、連合軍によりパリが解放された。この成功は、フランス国内の士気を高め、レジスタンス運動への支持を強化した。パリ解放は、フランスの自由と独立への闘いにおける象徴的な勝利であり、国内外で広く称賛された。

▲パリ解放後シャンゼリゼ通りを行進する自由フランス軍

1945年 第二次世界大戦終結

ナチス・ドイツが降伏し、第二次世界大戦が終結。フランスは復興と再建の道を歩み始めた。さらに戦後の冷戦時代を通じて、フランスは独立した核兵器保有国として国際政治に積極的に関与し、ヨーロッパ共同体(後のEU)の創設にも貢献した。

|

|

|

現代フランス

現代フランス史は、政治的・社会的変革の時代です。第二次世界大戦後の第四共和政の不安定さから、シャルル・ド・ゴールによる強固な第五共和政の確立へと移行し、フランスは国際舞台での影響力を維持。ヨーロッパ統合の推進者としてユーロ導入に貢献し、経済的安定と成長を実現しました。しかし、社会的緊張、移民問題、イスラム過激主義の台頭など、内政では多くの課題に直面しており、国際社会における主要国としての地位を保ちながら、これらの課題に取り組んでいるのです。

20世紀後半

20世紀後半のフランスは、戦後復興から冷戦時代の緊張、さらにはヨーロッパ統合に向けた動きの中で、国内外で重要な役割を果たした時代です。この時期は政治、経済、文化の全てにおいてフランスが大きな変革を経験した時代といえます。

まず、第二次世界大戦後、フランスはド・ゴール将軍を中心に新たな政治体制の構築を目指しました。1946年には「第四共和政」が成立し、議会制民主主義が復活しましたが、政治は不安定であり、頻繁な内閣の交代が続きました。特に、フランスは戦後の植民地問題に直面し、インドシナ戦争(1946~1954年)やアルジェリア戦争(1954~1962年)を通じて植民地を失っていきました。特にアルジェリア戦争は国内の激しい対立を引き起こし、第四共和政の政治危機を招きました。

1958年、フランスは大きな政治転換を迎え、シャルル・ド・ゴールが再び政権を握り、強力な大統領制を持つ「第五共和政」が成立しました。ド・ゴールはフランスの国際的地位を強化し、核兵器の開発を進める一方で、NATO(北大西洋条約機構)からの部分的な離脱を行い、独自の外交路線を追求しました。また、彼は1962年にアルジェリアとエヴィアン協定を結び、アルジェリア独立を承認し、長く続いた植民地戦争に終止符を打ったのです。

1960年代後半には、フランス国内で社会変動が進みました。特に1968年5月には学生運動と労働者の大規模なストライキが全国を揺るがし、政府に大きな圧力をかけました。これにより、フランス社会は大きく変化し、労働者の権利や教育制度の改革が進みました。ド・ゴールはこの運動の影響で支持を失い、1969年に辞任しましたが、その後もフランスは第五共和政の下で政治的安定を続けました。

1970年代に入ると、フランスは経済的な繁栄を経験しました。特に、ヨーロッパ統合の先駆者として、フランスはドイツとの協力関係を強化し、欧州共同体(EC)の形成に重要な役割を果たしました。しかし、1970年代後半には世界的なオイルショックの影響で経済が停滞し、失業率が上昇するなど、新たな課題に直面しました。

1981年には、フランソワ・ミッテランが大統領に選ばれ、フランス史上初の社会主義政権が誕生しました。ミッテラン政権は、国有化政策や福祉拡充を進めましたが、経済危機のため、次第に市場経済重視の政策へと転換しました。彼の在任中には、1986年に「コアビタシオン」と呼ばれる、大統領と議会多数派が異なる状況が発生し、フランス政治の新たな局面を迎えました。

また、1992年にはフランスがマーストリヒト条約を批准し、欧州連合(EU)が成立しました。これにより、フランスはヨーロッパ統合の重要な推進役となり、政治的・経済的にヨーロッパ全体と一体化していく流れが加速しました。

1947年 第四共和政の成立

臨時政府により第四共和政憲法が作成され、フランス第四共和政が発足。新憲法が制定され、より民主的で安定した政府の枠組みが作られた。しかし、この時期のフランスは、政治的不安定さやアルジェリア戦争などの植民地問題により、多くの困難に直面した。第四共和政は不安定ではあったが、戦後のフランスにおける政治的変革と発展の重要な段階であった。

1954年 アルジェリア独立戦争(~1962年)

仏領アルジェリアにて、フランスによる植民地支配に不満を持つ住民が放棄し、アルジェリア独立戦争が勃発。エビアン協定の締結をもってアルジェリアの独立が承認された。この戦争は、フランス国内での政治的分裂を引き起こしただけでなく、フランス植民地帝国の終焉を象徴し、国内外政策に大きな変化をもたらした。

▲民族解放軍の指導者で後のアルジェリア大統領ウアリ・ブーメディエン(1927-1978)

1955年 モロッコ、チュニジアの独立

フランス植民地モロッコとチュニジアの独立を承認した。これもまたフランスの植民地政策の終わりを象徴する出来事であり、植民地主義に対する抵抗の高まりと、国際社会における非植民地化の傾向を反映していた。両国の独立は、植民地統治の維持が不可能になったことを示し、フランスの国際的立場に影響を与えた。

1956年 スエズ戦争の勃発

スエズ運河の利権をめぐり、エジプトと英・仏・イスラエル対立し、スエズ戦争(第二次中東戦争とも)に発展した。アメリカがエジプト側についたことや、国際世論の避難を受けて、英仏イスラエル軍は撤退を余儀なくされた。この戦争は、フランスの国際的地位の低下を示すものであり、フランスの植民地主義への批判とその終焉を象徴する出来事であった。

▲英仏軍の攻撃で炎上する石油タンク(エジプト・ポートサイドにて)

1958年 第五共和制の成立

アルジェリア戦争やスエズ戦争による政治混乱で、第四共和政政府に対する不満が高まり、事態の収拾のため、ド・ゴールが政界に呼び戻された。彼は首相に就任すると、大統領に強権が付与された新憲法を制定。第五共和政が創始した。

1968年 五月危機

フランス・パリを中心に、学生運動を発端とする反体制運動が発生。「赤毛のダニー」(左図人物)ら活動家の指導のもと、全国規模の抗議運動に発展し、五月危機(五月革命)と呼ばれる経済麻痺が起こった。ド・ゴールが議会解散・総選挙を行なうことで収束したが、ド・ゴールは支持を失い、翌年の総選挙で失脚した。

1992年 マーストリヒト条約

1992年のマーストリヒト条約により、欧州連合(EU)が正式に設立され、ヨーロッパにおける経済、外交、司法などの分野での協力が強化されました。フランスはEUの創設メンバーとして、統合されたヨーロッパの推進に積極的な役割を果たし、後のユーロ導入への道を開いた。マーストリヒト条約は、フランスと他の欧州国家間の関係を深め、地域協力と統合の新時代を象徴している。

1998年 欧州共通通貨ユーロの導入

1998年のユーロ導入は、フランスにとって経済的および政治的に大きな意義を持つ出来事だった。ユーロは、フランスを含むヨーロッパ諸国間の経済的統合を象徴し、通貨の統一によって国境を越えた取引の簡素化と効率化を実現した。フランスにとって、ユーロは国内経済の安定化と国際競争力の向上をもたらし、ヨーロッパ連合(EU)内でのフランスの政治的影響力を強化する手段となった。ユーロの導入は、フランスの経済政策だけでなく、ヨーロッパの経済ランドスケープ全体に影響を与える重要な変革だった。

21世紀

21世紀のフランスは、グローバル化、EU統合の深化、そして国内外の政治的・社会的課題に取り組む中で、大きな変化と挑戦の時代を迎えています。テロの脅威や移民問題、気候変動への対策、EU内でのリーダーシップ強化など、多くの課題に直面する中で、フランスは重要な役割を果たしています。

まず、2000年代初頭、フランスはヨーロッパ統合の一環としてユーロを導入し、欧州連合(EU)の中心的な国として経済的なリーダーシップを強化しました。2005年にはEU憲法批准のための国民投票が実施されましたが、フランス国民はこれを拒否し、EU内部での統合に対する国内の不安が露わになりました。

2010年代に入ると、フランスはテロの脅威に直面しました。特に、2015年に発生した「シャルリー・エブド襲撃事件」や「パリ同時多発テロ」は国内外に大きな衝撃を与えました。これにより、フランス政府はテロ対策を強化し、国家の安全保障や市民の自由とのバランスを巡る議論が深まりました。

一方で、フランスは移民問題にも直面しており、中東やアフリカからの難民や移民の流入が国内の社会的緊張を高めました。これにともない、移民政策や宗教的多様性を巡る議論が激化し、極右政党「国民連合(旧国民戦線)」の支持が拡大しました。この背景で、2017年の大統領選挙ではエマニュエル・マクロンが勝利し、極右のマリーヌ・ル・ペンを破ってフランスのEU残留や国際協調路線を支持する結果となりました。

マクロン大統領の下で、フランスは国内の改革にも着手。労働市場改革や税制改革を進め、国際舞台ではEUの主導的役割を強化しようとしましたが、国内では「黄色いベスト運動」のような大規模な抗議活動が発生し、経済的不平等や政府の政策に対する不満が噴出しました。

また、フランスは気候変動対策にも積極的に取り組んでいます。2015年には「パリ協定」が採択され、フランスは気候変動に対する国際的な枠組みの中心的な役割を果たしました。国内でも、再生可能エネルギーの導入や脱炭素化政策が進められており、持続可能な社会への移行が課題となっています。

さらに、フランスはEUのリーダーシップを強化するべく、ドイツとの協力を深めつつ、外交面では独自の立場を維持しています。特に、アフリカや中東における影響力を保ちながら、世界的な安全保障や移民問題への対応を進めています。

2005年 パリ郊外暴動事件

2005年のパリ郊外暴動事件は、社会的・経済的不平等と警察との緊張が原因で発生した。若者たちの間での怒りが爆発し、車の放火や公共施設の破壊が数週間にわたって続いた。この事件は、フランス社会における統合の失敗と、移民コミュニティとの関係の緊張を浮き彫りにした。

2015年1月 シャルリー・エブド襲撃事件

2015年1月のシャルリー・エブド襲撃事件は、イスラム過激派による攻撃で、風刺雑誌「シャルリー・エブド」の編集部が標的となった。この事件で12人が死亡し、表現の自由と宗教的過激主義の間の緊張が明らかになった。

2015年11月 パリ同時多発テロ事件

2015年11月のパリ同時多発テロ事件は、イスラム国(IS)が実行を主張した一連の攻撃で、コンサートホール、スタジアム、レストランなどが標的にされた。このテロで130人以上が死亡し、フランスおよび世界に深い衝撃を与え、国際的なテロリズム対策の重要性を再認識させた。

|

|

|

フランスの歴史まとめ

以上が、古代から現代までのフランスの歴史年表になります。いかがでしたでしょうか?

古代ガリア時代からローマの征服を経て、中世のフランク王国の成立、カロリング帝国の栄光に始まるフランスの歴史は、ルネサンス時代の文化的発展とともに続きました。そして近代ヨーロッパへの画期とされるフランス革命は、絶対王政の終焉と近代民主主義の幕開けを告げ、その後のナポレオン帝政によってヨーロッパ全土に大きな影響を及ぼしました。

19世紀から20世紀にかけて、産業革命、世界大戦、植民地主義の終焉という激動の時代を経て、フランスは現代においてもヨーロッパ統合の推進者として、また文化的、政治的な大国としての地位を保っています。社会的・経済的な課題に直面しながらも、フランスはその豊かな歴史と遺産を背景に未来に向かって歩みを進めているのです。

|

|

|