イギリス史の流れを年表でつかもう

イギリスの国旗

イギリスの国土

| 年代 | 出来事 | 時代 |

|---|---|---|

| 前43年 | ローマ帝国がブリタンニアを属州化 | 古代 |

| 410年 | ローマ軍がブリテン島から撤退 | 古代末期 |

| 5~6世紀 | アングロ・サクソン人がブリテン島に定住 | 中世 |

| 7世紀 | 七王国(ヘプターキー)時代 | 中世 |

| 878年 | アルフレッド大王がヴァイキングを撃退 | 中世 |

| 1066年 | ノルマン・コンクエスト(ヘイスティングズの戦い) | 中世 |

| 1215年 | ジョン王がマグナ・カルタを承認 | 中世 |

| 1337~1453年 | 百年戦争(フランスとの王位継承戦争) | 中世 |

| 1485年 | バラ戦争終結、テューダー朝成立 | 中世末期 |

| 1534年 | ヘンリー8世がイングランド国教会を創設 | 近世 |

| 1588年 | アルマダの海戦でスペイン無敵艦隊を撃破 | 近世 |

| 1603年 | スコットランド王ジェームズ6世がイングランド王ジェームズ1世を兼任(同君連合) | 近世 |

| 1642~1649年 | イングランド内戦(清教徒革命) | 近世 |

| 1649年 | チャールズ1世処刑、共和政(クロムウェル政権) | 近世 |

| 1660年 | 王政復古(チャールズ2世即位) | 近世 |

| 1688年 | 名誉革命でウィリアム3世とメアリ2世が即位 | 近世 |

| 1707年 | イングランドとスコットランドが合併しグレートブリテン王国成立 | 近世 |

| 1801年 | アイルランドを合併し、グレートブリテン及びアイルランド連合王国に | 近代 |

| 1832年 | 第1回選挙法改正(議会改革) | 近代 |

| 1914~1918年 | 第一次世界大戦に参戦(協商国側) | 近代 |

| 1921年 | アイルランド独立、北アイルランドのみが残留 | 近代 |

| 1939~1945年 | 第二次世界大戦で連合国の中核を担う | 近代 |

| 1947年 | インド独立、帝国の解体が本格化 | 近代 |

| 1973年 | EC(後のEU)に加盟 | 現代 |

| 1998年 | ベルファスト合意(北アイルランド和平) | 現代 |

| 2016年 | 国民投票でEU離脱(ブレグジット)決定 | 現代 |

| 2020年 | 正式にEU離脱、通商協定を締結 | 現代 |

| 2022年 | エリザベス2世崩御、チャールズ3世即位 | 現代 |

イギリスの歴史詳細

イギリス(正式名称:グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国)は北西ヨーロッパの北大西洋上に位置する立憲君主制国家です。国土はブリテン諸島のグレートブリテン島とアイルランド島北部で構成されています。首都はヨーロッパ最大の経済力を誇る、世界有数の金融センターロンドン。

産業規模はドイツに継ぎ欧州2位で、最速で産業革命を達成して以来、世界をリードする工業先進国として知られます。

そんなイギリスは、長い歴史の中で、「マグナカルタ(大憲章)」・「百年戦争」・「ばら戦争」・「エリザベス王朝」・「清教徒革命」・「名誉革命」・「ビクトリア王朝」など世界史を大きく塗り替える重大事を通過してきました。

とくにいち早く「産業革命」を成し遂げ、世界有数の工業技術を背景に帝国主義的な政策を推進し、「大英帝国」の名の下に世界に君臨したことは重要です。このパックス・ブリタニカ(イギリスによる平和)と呼ばれるイギリス黄金期に、西洋文化が世界中に拡散され、人類の生活を一変させました。

世界史とはイギリス史と共にあるといっても過言ではありません。日本も影響を受けた1国であり、世界史だけでなく日本史を勉強する上でも、イギリス史を学ぶことは非常に有益といえます。ここでは古代ローマ時代から現代のEU離脱に至るまでの歴史の歩みを、年表形式で詳しくまとめています。

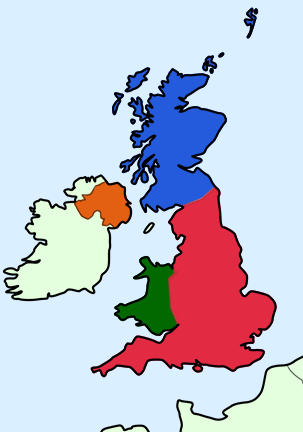

日本では「イギリス」という呼称がごく日常的に使われますが、「イギリス」という国は、近代以降「イングランド王国」を盟主として形成され始めた「連合国」を指し、それ以前は「イングランド(赤色領域)」「スコットランド(青色領域)」「ウェールズ(緑色領域)」「アイルランド」という別々の国でした。これらが合同により同君連合を成した後、アイルランド南部が独立(「北アイルランド(橙色領域)」の成立)したことで、現在のイギリス国土が形成されました。

歴史的に一貫し、他の三国に対し「支配者」側であったのがイングランド王国である以上、「イギリスの歴史」はほぼ「イングランド王国」の歴史に重なりますが、スコットランド,ウェールズ,アイルランドの歴史を抜きに、「イギリスの歴史」を正しく捉えることはできないことは知っておきましょう。

- 古代イギリス

- 中世イギリス

- 近世イギリス

- 近代イギリス

- 18世紀

- 19世紀

- 20世紀前半

- 1901年 エドワード7世即位

- 1902年 日英同盟の締結

- 1904年 英仏協商の締結

- 1907年 英露協商の締結

- 1910年 ジョージ5世の即位

- 1914年 第一次世界大戦が勃発

- 1916年 サイクス・ピコ協定

- 1917年 ハノーヴァー朝がウィンザー朝に改称/バルフォア宣言

- 1918年 第一次世界大戦の終結

- 1919年 アイルランド独立戦争(~21年)

- 1922年 アイルランド自由国の成立

- 1938年 ミュンヘン会談

- 1939年 第二次世界大戦(~45年)

- 1940年挙国一致内閣の成立

- 1941年 日本によるイギリス領マレー半島奇襲攻撃/太平洋戦争

- 1944年 ノルマンディー上陸作戦

- 1945年 第二次世界大戦の終結

- 現代イギリス

- イギリスの歴史まとめ

|

|

|

古代イギリス

国土のグレートブリテン島にはもともと、前7~8世紀頃にヨーロッパ大陸から渡来してきたケルト人が住んでいましたが、1世紀になるとローマ皇帝クラディウスによる侵略をうけ、島の南部はローマ人が支配するようになりました。古代ローマ時代に建設されたブリテン島支配の為の拠点が、現在の様々なイングランド都市の起源にもなっています。

前7世紀

前7世紀に、大陸ヨーロッパからイギリスへのケルト人の渡来が始まった。この移動は、当時のヨーロッパで進行していた民族大移動の一部であり、ケルト人はその後のイギリスの文化や言語に大きな影響を与えた。

ケルト人の到来により、新たな技術や文化的要素がイギリスにもたらされ、特に鉄器時代の技術とケルト文化がこの地域で根付くこととなりました。この時代のケルト人の活動は、後のイギリスの歴史とアイデンティティ形成において重要な役割を果たしたといえます。

前1世紀

前55年 ローマのブリタンニア侵攻

ローマのユリウス・カエサルが、ガリア征服の一環として前55年、前54年の二度にわたりグレートブリテン島(ローマ人からはブリタンニアと呼ばれていた)に進出。ただしこの時の目的は、ガリア戦争においてブリタンニアが反ローマ勢力の牙城になることを防ぐためだったため、本格的な征服は行わなかった。

1世紀

43年 ローマ皇帝クラウディウスがブリテン島の大部分を征服

前55~前54年以来行われていなかったブリタンニア征服作戦を、ローマ皇帝クラウディウス(在位41~54年)が再開。結果ブリタンニア南部の支配を確立・属州化することに成功した。

60年 ブーディカ女王の反乱

ブリタンニア北部のノーフォーク地域を治めていたイケーニー族の女王ブーディカがローマに反乱を起こす。ローマの収奪に多くの先住民が不満を貯めていたこともあり、反乱勢力は数十万規模にふくらみ、ローマ軍団に大打撃を与えるも、最終的には反撃にあい鎮圧された。一連の反乱の中で、有名な戦いに「ワトリング街道の戦い」がある。

▲ウェストミンスターのブーディカ女王の銅像

100年ロンディニウムが州都に

ローマはテムズ川北岸の流域にロンディニウムを建設。100年にブリタンニアの州都となり、現イングランドの首都ロンドンの基礎となった。

▲ロンディニウムを起源にもつ現ロンドン

2世紀

122年 ハドリアヌスの城壁の建造開始

現在のイングランド北部、スコットランドとの境界線付近に、ケルト人の侵入を防ぐ防衛線として、城壁の建造が開始される。最終的に長さは118㎞にもおよんだ。ローマ軍が撤退した後も使用され続け、イングランドとスコットランドの国境として機能した。1987年に世界文化遺産に登録。

▲現在も残るイギリス北部のハドリアヌスの長城跡

142年 アントニヌスの長城の建造開始

現在のスコットランド中央部に、北方のケルト人(カレドニア人)に対する防衛線として城壁の建造を開始。144年に完成。

3世紀

260年 ガリア帝国の成立

「3世紀の危機」とも呼ばれるローマ中央政府の没落に乗じ、ローマの将軍ポストゥムスがガリアにガリア帝国を成立させ、ブリタンニアも一時その支配を受けた。275年にローマ皇帝アウレリウスがガリア帝国を滅ぼしたことで、ブリタンニアは再びローマに併合された。

235年から284年までの間は、ローマ帝国内部で軍人皇帝が乱立していたので「軍人皇帝時代」と呼ばれています。

286年 カラウシウスがブリタンニアでローマ皇帝宣言

ローマ帝国の軍人カラウシウスが、皇帝マクシミアヌスの陰謀から逃れるためにブリタンニアに避難。そこでブリタニア軍の支持をうけローマ皇帝を宣言した。ブリタンニアは293年にカラウシウスが部下の裏切りで暗殺されるまで彼の支配を受けた。

4世紀

4世紀末になるとヨーロッパでゲルマン民族の大移動が始まり、イングランドにはゲルマン民族一派のサクソン人が渡来。ローマは東からはサクソン人、西からはアイルランド人という挟み撃ちにさらされるようになる。

5世紀

407年 ローマ軍の撤退

国力の衰退にともない、ローマ軍がブリタンニアから撤退していく。以後ブリタンニア属州の住民は、ローマの力に頼らない自衛と自治を余儀なくされる。またローマが撤退するとブリタンニアには、先住のブリトン人による王国、外来のアングロサクソン人による王国など勢力が乱立し動乱の時代に入った。

476年 西ローマ帝国の崩壊

ゲルマン民族のオドアケルによって西ローマ皇帝が廃位され、西ローマ帝国が崩壊する。

▲オドアケルに帝冠を明け渡す西ローマ皇帝

|

|

|

中世イギリス

ローマ帝国は5世紀初頭にブリタンニアの領有を放棄しています。まもなく西ローマ帝国が滅び、時代が中世に移ると、大陸より流入してきたアングロサクソン人による王朝(七王国)が築かれるようになりました。9世紀以降各国は北欧出身のバイキングの攻撃にたびたびさらされることになりますが、その攻撃に唯一耐えきったウェセックス王国が、11世紀にイングランド王国へと変貌を遂げ、その後のフランスのノルマンディー公ウィリアムがイングランドを征服して王となり(ノルマン・コンクエスト)、ノルマン王朝が開かれるのです。13世紀末にウェールズを併合し、いよいよ大英帝国が築かれていくことになります。

イングランド七王国

- ウェセックス王国(6世紀成立,1016年イングランド王国に移行)

- ノーサンブリア王国(653年成立,954年滅亡)

- マーシア王国(527年成立,918年滅亡)

- イースト・アングリア王国(6世紀成立,918年滅亡)

- エセックス王国(527年成立,825年滅亡)

- ケント王国:(455年成立,871年滅亡)

- サセックス王国(477年成立,825年滅亡)

6世紀

カンタベリーのアウグスティヌスがキリスト教を布教するためイングランドに渡来。まずはケント王国のエンゼルベルトの改宗に成功し、ローマ帝国撤退以降停滞していた、イングランドでのキリスト教の布教が開始された。

9世紀

9世紀のイギリス史は、主にヴァイキングの侵攻とアングロ・サクソンの抵抗によって特徴づけられます。この時代は、イギリスの諸王国がヴァイキングの脅威にさらされ、政治的・文化的に大きな変動があった時期です。 9世紀の終わりには、ヴァイキングが支配する地域は「デーンロウ」と呼ばれるようになりました。これは、後のイングランド北部と東部にあたります。

843年 スコットランド王国の成立

ピクト王ケネス1世のもと、スコット人のダルリアダ王国とピクト人のアルバ王国が統合し、スコットランド王国が成立する。

871年 アルフレッドのウェセックス王即位

エセルウルフ王の子アルフレッド(左図人物)がウェセックス王に即位。キリスト教文化を再興し、100年続いたデーン人バイキングの侵攻に終止符を打った。アングロサクソン時代で最も偉大な王とされる。899年に死去

10世紀

10世紀のイギリス史は、アングロ・サクソン王国の復興、ヴァイキングとの継続的な対立、そして最終的なイングランド統一への道のりに特徴づけられます。政治的、文化的に大きな転換期を迎え、後のイギリス王国の基盤が形成された重要な時代で、後のイギリスの歴史に大きな影響を与えました。

927年 イングランド王国の成立

エドワード長兄王の息子アゼルスタンが925年に即位。27年にデーンロー地方をデーン人から奪還・全イングランドを統一し、イングランド王国を成立させた。

11世紀

1066年 ヘースティングズの戦い/ノルマン朝の成立

現イギリス南東部ヘイスティングスにて、イングランドの王位継承を主張するノルマンディー公ウィリアム(ギヨーム2世)と、アングロサクソン王ハロルド2世が武力衝突。最終的に勝利したウィリアムがイングランド征服(ノルマン・コンクェスト)を果たしたことで、ノルマン朝イングランド王国が成立した。

12世紀

12世紀のイギリスは、ノルマン朝の支配下にあり、ウィリアム1世(征服王)の子孫たちが統治していました。ウィリアム1世の後を継いだヘンリー1世は、行政と司法制度を強化。しかし、1135年に彼が死去すると、王位継承をめぐって内乱が勃発し、スティーブン王とマティルダの間で「無政府時代」と呼ばれる混乱が続きます。最終的にはマティルダの息子ヘンリー2世が王位に就き、アンジュー帝国を築いてイギリスの統治を安定させたのです。

この時期、法律や行政の基盤が整い、中世イギリスの政治体制が発展したことが重要です。

1154年 ヘンリ2世の即位/プランタジネット朝の成立

ノルマン王朝の断絶後、フランスの名門アンジュー家のヘンリー2世(左図人物)がイングランド王位を継承し、プランタジネット朝が成立した。

1167年 オックスフォード大学の創立

1167年に創立されたオックスフォード大学は、イギリス最古の大学であり、世界でも最も歴史のある教育機関の一つです。この大学の設立は、学問と教育の発展に大きく寄与し、多くの著名な学者や政治家を輩出してきました。中世ヨーロッパの学問の中心地として、宗教、科学、文学の進歩に重要な役割を果たし続けています。

1199年 ジョンの即位

ヘンリー2世の末子ジョン(欠地王)がイングランド王に即位。

13世紀

13世紀のイギリスは、プランタジネット朝の時代で、多くの重要な政治的変革が起こりました。特にジョン王(悪王ジョン)が治めた時期が注目されます。彼の失政と重税に反発した貴族たちは、1215年に「マグナ・カルタ」を発動。これは、王権を制限し、貴族や市民の権利を守る重要な文書で、後の憲法発展に大きな影響を与えました。

その後、ヘンリー3世の治世では、議会の役割が拡大し、1265年には初の「模範議会」が開催され、イギリス議会制度の基礎が築かれました。このように、13世紀はイギリスの政治体制が大きく進化した時代でした。

1209年 ジョンが教皇インノケンティウス3世により破門

イングランドのジョン王が聖職者の叙任権を主張したため、ローマ教皇インノケンティウス3世に破門される。

1215年 マグナ・カルタの制定

ジョン王の失政に対する貴族の反発がきっかけとなり、王権を大幅に縮小する特許状マグナ・カルタが制定される。

1216年 ヘンリー3世即位

ジョン王の死により息子のヘンリー3世(左図人物)が即位。即位当初は9歳と幼いため、新政が始まる1234年までは摂政が置かれた。

1258年ウェールズ公国の成立

グウィネッズ王ルウェリンがウェールズ大公(プリンス・オブ・ウェールズ)を名乗り、ウェールズ公国が成立する。

1264年 シモン・ド・モンフォールの乱

マグナ・カルタを無視するヘンリー3世に対して蜂起が発生。フランス名家出身のシモン・ド・モンフォール(左図人物)が運動の中心となった。

1265年 イギリス議会の開始

「シモン・ド・モンフォールの乱」のすえ捕虜にされた国王は議会の開設を承認させられる。同年イングランド諸都市の代表をロンドンに招集し、モンフォール議会を開催した。

1272年 エドワード1世即位

ヘンリー3世の長男で、皇太子時代に「シモン・ド・モンフォールの乱」を収束させたエドワード1世が即位。即位後様々な行政・司法改革に取り組んだ。

1276年 イングランドのウェールズ侵攻開始

大ブリテン島統一を目指すエドワード1世指揮のもと、ウェールズ侵攻を開始する。ウェールズ諸部族の激しい抵抗に合うも82年に制圧を達成

1295年 模範議会の招集

エドワード1世が身分制議会「模範議会」を召集する。スコットランド遠征に向けた軍費捻出が目的に、高位聖職者や貴族のほか、各州および都市の代表を招いて行われた。その後の議会の模範的な形となったことからこのように呼ばれる。

14世紀

14世紀のイギリスは、社会的・政治的に激動の時代でした。この世紀の初めには、エドワード3世がフランスとの百年戦争(1337年~1453年)を開始し、イギリスは数十年にわたる戦争状態に入りました。これにより、国内経済が疲弊する一方、国民の間にナショナリズムが高まりました。

また、1348年から1351年にかけて、ペスト(黒死病)がイギリスを襲い、人口の約三分の一が死亡しました。これにより労働力が不足し、農業経済に大きな打撃を与えました。同時に、労働者たちの地位向上を求める動きが加速し、1381年にはワット・タイラーの乱(農民反乱)が発生しました。この反乱は、封建制度に対する不満の表れであり、イギリス社会における変革の兆しとなりました。

1327年 エドワード2世の廃位/エドワード3世の即位

エドワード1世の四男エドワード2世が、寵臣ギャビストンの傀儡となり失政を繰り返したことで、貴族の反抗を誘発し廃位に追い込まれる。後継にはエドワード2世の子エドワード3世(左図人物)が即位したが、30年頃新政が開始されるまで政治の実権は母イザベラとその寵臣モーティマーが握った。

1337年 百年戦争の開始(~1453年)

エドワード3世がフランスに対し王位を主張したことをきっかけに百年戦争が開始される。イングランド王家とフランス王家の争い(どちらもフランス諸侯)にヨーロッパ中が巻き込まれた。結果はジャンヌダルクの登場などでフランス優位に傾き、最終的にイングランド勢力がフランスから一掃される形で終結した。(画像は百年戦争の転換点となったオルレアン包囲戦の様子。画像中央のジャンヌダルクがフランスを決定的勝利に導いた。)

1343年 議会が二院制になる

独立した二つの議院を設置し、両方の議決が一致することで、議会の意思を決定していく「二院制」が世界で初めて採用される。両院制とも。

二院制は、一方の議院である貴族院が貴族や聖職者から構成され、もう一方の下院は庶民代表から成るものでした。両院の議決が一致することによって初めて法案が成立するシステムは、現代の多くの民主国家で採用されている議会システムの原型となりました。この変革は、イギリスの政治体制における画期となり、国王と議会の関係、さらには国民の代表権の確立に向けた重要な一歩を示しています。

1347年 ペスト(黒死病)の流行

中央アジア由来のペスト(黒死病)が、シチリア半島を経由してヨーロッパに上陸。離島のイギリスにも到来し、住民の過半数が死亡する深刻な被害がでた。またペストによる労働力の不足をうけ、エドワード3世は49年、ペスト流行以前の賃金を固定することなどを勅令で定めている。

1381年 ワット・タイラーの乱

人頭税の徴収をはじめとする課税強化に対する不満から農民一揆が勃発する。農夫のワット・タイラーが指導者であったためこのように呼ばれる。タイラーが暗殺されたことで運動は瓦解していき、鎮圧された。しかしこの反乱はイギリスにおける封建制・農奴制解体を促進させた。

▲ワットタイラーはリチャード2世と会見し、農奴制廃止や教会財産の分配などの諸要求をつきつけた。

政府が農民に対する引き締めを強化したのは、百年戦争やペストの流行により生まれた国家財政の大幅赤字を補填する目的がありました。

1399年 ヘンリー4世の即位/ランカスター朝の成立

ランカスター公ジョン・オブ・ゴーントの息子ヘンリー4世(左図人物)が即位。98年には、対立していたリチャード2世により追放処分の身だったが、翌年帰国しリチャード2世との権力闘争に勝利。その後議会の推薦を受け王位を継承。プランタジネット朝を終わらせ、ランカスター朝を創始した。

15世紀

15世紀のイギリスは、内外の混乱と大きな変革が交錯する時代であり、百年戦争の終結とバラ戦争の勃発が国の行方を大きく左右しました。特に百年戦争では、フランスとの長期にわたる戦いがイギリスの財政と士気を疲弊させ、最終的には1453年にフランス領土の大部分を失う結果に。これにともないイギリスは国内問題に注力せざるを得なくなりました。

そして、その後の内政では、王位を巡るランカスター家とヨーク家の熾烈な権力闘争が勃発し、1455年から1487年にかけてイギリス全土を巻き込んだ内戦、いわゆるバラ戦争が続きました。この内戦は、貴族間の権力争いが激化し、王権が大きく揺らぐとともに、国内の不安定さが増す原因にもなりました。そして最終的には、ランカスター家のヘンリー・チューダーが1485年のボズワースの戦いで勝利し、ヘンリー7世として即位したことで、チューダー朝が創始。イギリスは政治的安定を取り戻すこととなったのです。

1413年 ヘンリー5世即位

ランカスター朝の創始者ヘンリー4世が死去したことで、その長男ヘンリー5世(左図人物)が即位。彼は即位すると休戦していた対フランス百年戦争を再開した。15年に自身が陣頭指揮をとったアザンクールの戦いでは、圧倒的劣勢の中勝利を勝ち取り大きな名声を得た。

1422年ヘンリー6世即位

ヘンリー5世の子ヘンリー6世(左図人物)が即位。即位当時はまだ幼かったため叔父ベドフォード公が摂政となった。そのため貴族間の抗争が激化し、のちのバラ戦争に繋がる。

1453年 百年戦争の終結

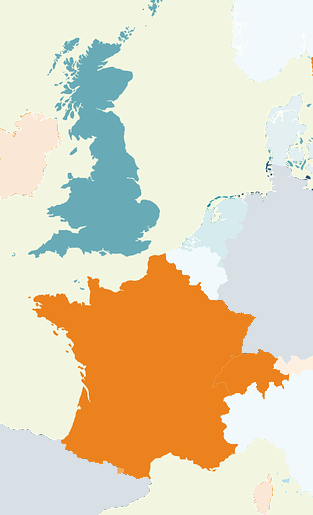

イングランド勢力が大陸ヨーロッパから一掃される形で百年戦争は終結した。イングランドはこの百年戦争終結を境に、フランスとは別々の道を歩みだす。

百年戦争前までは、イングランドもフランス諸侯が支配していたので、イングランドもフランスも似たような文化を持ち、「イングランド国民」、「フランス国民」という認識は希薄でした。しかしこの戦争でイングランドとフランスの境界線が確定し袂を分かったことで、両地域で「国家」「国民」という強い一体感が形成されはじめたのです。

1455年 バラ戦争の開始(~85年)

ランカスター家とヨーク家が王位継承をめぐり対立し内戦に発展。ランカスター家が赤バラの紋章をつけた戦ったため「バラ戦争」と呼ばれる。最終的に勝者となったランカスター家ヘンリー7世が王位を継承し、ヨーク家の合同という形で講和した。左図はヨーク家の勝利を決定的なものとしたバーネットの戦い。

1461年 エドワード4世即位

バラ戦争の最中、ランカスター家のヘンリー6世を追放し、ヨーク家のエドワード4世(左図人物)が即位。

1483年 エドワード5世の廃位/リチャード3世の即位

83年にヨーク家エドワード4世の長男エドワード5世が即位するも、2か月後叔父のグロスター公リチャード(リチャード3世:左図人物)に王位を奪われる。

1485年 ヘンリー7世の即位/チューダー朝の成立

ランカスター家のヘンリー7世(左図人物)が、バラ戦争でリチャード3世を破り即位。チューダー朝を創始した。またヨーク家のエリザベスと結婚し、対立していいたランカスター家・ヨーク家を統一した。

|

|

|

近世イギリス

近世イギリスは、政治的、経済的、文化的な大変革を経験した時代でした。16世紀の初頭、ヘンリー8世の宗教改革により、イングランドはカトリック教会から分離し、イングランド国教会が設立されました。これは、後のイギリス社会と政治に深い影響を与えました。

17世紀には、内戦(1642-1651年)が発生し、王政が一時的に崩壊し、共和制が樹立されました。オリバー・クロムウェルの指導の下での厳格な統治の後、1660年に王政復古が実現しました。1688年の名誉革命では、ジェームズ2世が追放され、ウィリアム3世とメアリー2世が共同統治者として即位しました。これにより、議会の権限が強化され、立憲君主制が確立しました。

経済面では、大西洋貿易と植民地拡大が進み、イギリスは世界的な海洋帝国としての地位を築きました。特に東インド会社はインドや東南アジアでの影響力を拡大しました。産業革命の先駆けとなる技術革新や商業の発展もこの時期に始まりました。

文化的には、シェイクスピアをはじめとする文学の黄金期が訪れ、イギリスの文化的影響力が広がりました。ロンドンはヨーロッパの主要な文化と商業の中心地となりました。

近世イギリスは、宗教、政治、経済、文化の各面で劇的な変化と発展を遂げ、現代のイギリスと世界に大きな影響を与えました。

16世紀

16世紀のイギリスは、劇的な宗教改革と政治的変革が進行した時代であり、特にヘンリー8世とエリザベス1世の統治が国の運命を大きく左右しました。まず、ヘンリー8世は、離婚問題をめぐってローマ教皇と対立し、1534年に自らをイングランド教会の最高権威とする「国王至上法」を制定し、これにともないイギリスはカトリックから分離し、プロテスタント国家へと転換を遂げました。この宗教改革は、国内の信仰や政治の在り方に深い影響を与え、以後の世紀にわたって続く宗教対立の端緒となったのです。

さらに、エリザベス1世の治世においては、スペイン無敵艦隊を撃破し、1588年にスペインとの対立で勝利を収めたことで、イギリスは海洋国家としての地位を確立しました。また、エリザベス1世は内政面でも安定した統治を行い、「エリザベス朝時代」と呼ばれる文化と芸術の黄金期を迎えました。このように、16世紀はイギリスが宗教的にも政治的にも大きな転換を遂げ、後の大英帝国の基盤を築く重要な時代であったのです。

1509年 ヘンリー8世の即位

チューダー朝を創始したヘンリー7世の子ヘンリー8世(左図人物)が即位。兄アーサーが若くして死んだことで、次男のヘンリー8世に王位継承権が回ってきた。のちに離婚問題で教皇と揉め、イングランド国教会設立に繋がる。

1534年 国王至上法の発布/イングランド国教会の成立

ヘンリー8世が自身の離婚問題※を機に国王をイングランド教会の「唯一最高の首長」とする国王至上法(首長令とも)を発布。これによりイングランド国教会が成立した。

▲イングランド国教会の総本山「カンタベリー大聖堂」

ヘンリー8世は王位継承者として男子を望んでいましたが、子を宿せそうにない王妃キャサリンをみて離婚してしまおうと考えます。しかし離婚はキリスト教カトリックの教義に反していたので、ローマ教皇がそれを認めてれません。国王至上法というのはそんな中「ではイングランドでの教皇の権威を排除してしまおう」と、問題を強引に解決するために発布された法令といえます。

1547年 エドワード6世の即位

ヘンリー8世の子エドワード6世(左図人物)が即位。当時まだ9歳だったため、叔父のサマセット公とノーサンバーランド公が摂政についた。生まれつき病弱だったため15歳で病死する。

1558年 エリザベス1世の即位

ヘンリー8世の娘エリザベス(左図人物)が即位。彼女は生涯独身で過ごしたため、チューダー朝最後の王となった。

1559年 統一法の制定

イングランド国教会の祈祷・礼拝の儀式を統一する法が制定される。礼拝統一法とも。イギリスにおける宗教改革はこれで完成した。

1578年 フランシス・ドレークが世界一周を達成

スペイン船を襲う海賊船(私掠船)の船長にして、イギリス海軍提督でもあるフランシス・ドレーク(左図人物)が、人類で初めて世界一周を“生きたまま”達成※する。その後エリザベス女王よりナイト爵を授与された。

1586年バビントン陰謀事件

エリザベス女王の暗殺計画が露呈。陰謀に関わったスコットランド王家のメアリー・スチュアート(左図人物)は翌年処刑される。メアリーの小姓アンソニー・バビントンが暗躍したことからこの名で呼ばれる。

1588年 アルマダの海戦

イギリス・オランダの連合艦隊がスペインの無敵艦隊(アルマダ)を打ち破った。私掠船にスペイン船を襲わせたり、プロテスタント拡大を目的に反スペインのオランダ人を支援したりと、目の上のタンコブなイギリスを抑え込むためスペインから仕掛けた戦争だが、返り討ちにされる形になった。

▲「アルマダの海戦」はスペインの衰退とイギリスの台頭を象徴づける海戦となった。

1600年 イギリス東インド会社の設立

エリザベス女王により、インド、東南アジアとの貿易を目的にイギリス東インド会社が設立される。のちにイギリスのアジア支配体制の重要な支柱となる。左図は東インド会社の社旗。

17世紀

17世紀のイギリスは、政治的混乱と革命、そして王権の転換期として非常に重要な時代であり、イギリス史における大きな変革が相次ぎました。まず、国王チャールズ1世の専制政治と議会との対立が深刻化し、これが1642年から1649年まで続くイングランド内戦へと発展しました。この内戦では、王党派と議会派が激しく争い、最終的に議会派が勝利してチャールズ1世は処刑され、イングランドは一時的に共和制となる「コモンウェルス」が樹立されました。

しかし、この共和制は安定せず、1653年にはオリバー・クロムウェルが護国卿として事実上の独裁者となり、イギリスは軍事独裁政権下に置かれました。クロムウェルの死後、王政復古が進み、1660年にはチャールズ2世が即位して王政が復活しましたが、この時期も宗教的・政治的な緊張が続きました。

そして1688年には、「名誉革命」と呼ばれる無血革命が起こり、カトリックのジェームズ2世が退位させられ、プロテスタントのウィリアム3世とメアリー2世が共同統治者として迎えられました。この革命により、王権は大幅に制限され、議会主権が確立されるとともに、イギリスは立憲君主制へと移行したのです。17世紀は、イギリスが絶対王政から議会制民主主義へと進化し、近代国家としての基盤を築いた重要な時代だったのです。

1603年 ジェームズ1世即位/スチュアート朝の成立

エリザベス1世の死により、チューダー朝は断絶。王位継承者にはメアリー・スチュアートの子でスコットランド王でもあるジェームズ1世(左図人物)が選ばれ、ステュアート朝が創始した。ジェームズは王権神授説を信仰し専制支配を目論んだため、旧教徒・新教徒(ピューリタン)両方を敵に回した人物として知られる。

1606年 ユニオン・ジャックの制定

イギリスの旗として有名なユニオン・ジャックが初めて制定される。最初に作られたユニオン・ジャックにはまだアイルランド旗の要素はなく、イングランドの聖ジョージ旗と、スコットランドの聖アンドルー旗の意匠を組み合わせたものだった(左図参照)。

1625年 チャールズ1世即位

スチュアート朝ジェームズ1世の次男チャールズ1世(左図人物)が即位。バッキンガム公を寵臣として行った政策は議会の反発を生んだ。またスコットランドに国教を強制しようとしたことがピューリタン革命を引き起こし、1649年には処刑される運命を辿る。

1628年 権利の請願

増大する戦費を課税強化でまかなおうとする国王チャールズ1世に対し、国民の権利を確認する「権利の請願」が提出される。この請願により、議会の同意を得ない課税や逮捕・投獄は出来なくなった。マグナ・カルタ、権利章典と並び、イギリスにおいて憲法と同等の役割を果たしている。

チャールズ1世は一度は「権利の請願」を承認しましたが、翌年には議会を解散、以後11年間議会を召集しない無議会政治を続けました。これが自身が処刑されることとなるピューリタン革命を誘発することになります。

1639年 スコットランドの反乱

チャールズ1世が、国教会祈祷書を強制してきたことをきっかけに、スコットランド人が反乱を起こす。この反乱によりチャールズ1世は29年以来閉じていた議会を召集せざるを得なくなり、ピューリタン革命の誘因となった。

1642年 清教徒革命の勃発

チャールズ1世の専制政治、国教の強制などに反発したピューリタンを中心とした議会派による革命運動が巻き起こる。ピューリタン革命とも。王党派vs議会派の内戦に発展したが、最終的にクロムウェル率いる鉄騎隊の出現が決め手となり議会派が勝利を治めた。詳しくは【清教徒革命】にて。

▲クロムウェルの名声を確固たるものにしたダンバーの戦い

1649年 イングランド共和国の成立/クロムウェルのアイルランド侵略

清教徒革命で勝利を収めたクロムウェル(左図人物)により国王チャールズ1世が処刑され、王政が滅ぼされる。イングランドは史上初めて共和政に移行した。また同年アイルランドに侵略し、現地のカトリックや王党派を徹底的に弾圧した。

1660年 王政復古/チャールズ2世即位

イングランド共和国の創始者クロムウェルの死後、息子が跡を継いだが、失政により翌年には政権が崩壊。一時無政府状態に陥ったが、亡命中のチャールズ2世(左図人物)が帰国し王位についたことで、イングランドは王政復古を遂げた。

1666年 ロンドン大火

イングランドの首都ロンドンにて大火災が発生。プディング通りにおけるパン屋の出火から東風で燃え広がり、シティの五分の四が焦土と化した。一方で避難は迅速だったため、人的被害はほとんどなかった。

▲火の手に包まれるロンドン

1685年 ジェームズ2世の即位

チャールズ2世の死去をうけ弟ジェームズ2世(左図人物)が即位。王権神授説の信仰者で、カトリックを強制する専制政治を行ったため急速に人気を失っていった。

1688年 名誉革命の勃発

国王ジェームズ2世のカトリック化政策と専制政治に反発した議会派が、オランダ総督ウィレムの力を借り国王を国外に追放する。その後ウィレムと王の長女メアリー2世を共同統治者におき、無血による革命を達成した。

名誉革命の年は、フランスとの第二次百年戦争が開始された年でもあります。この年からおよそ130年にもわたり、アウクスブルク同盟戦争、スペイン継承戦争、オーストリア継承戦争、七年戦争、フランス革命戦争、ナポレオン戦争などなど、フランスと敵対する戦争が繰り返されたためです。

1689年 権利の章典制定/ウィリアム3世・メアリー2世の即位

名誉革命の後、ウィレム(ウィリアム3世)とメアリー2世が共同統治者として即位。両者に提出・承認された「権利宣言」が改めて成文化され、国民の権利と自由を保証するイギリスにおける立憲政治の基礎となった。正式名称は「臣民の権利と自由を宣言し、王位継承を定める法律」

▲名誉革命後共同統治者となったウィリアム3世(左)とメアリー2世(右)

1694年イングランド銀行の設立

名誉革命直後のウィリアム3世の財政赤字を救済するためイングランド中央銀行が設立。銀行としては初の株式会社となった。1946年に国有化。

▲イングランド銀行本店「シティ・オブ・ロンドン」

|

|

|

近代イギリス

近代はイギリス絶頂の時代といえます。18世紀初頭にはスコットランドとの合同によりグレートブリテン王国が誕生、さらに19世紀にはアイルランドを併合しています。20世紀には南部アイルランドが独立したことで、現在の「グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国」が成立しました。

さらにイギリスは産業革命を通じて経済と技術の面で世界をリードしました。蒸気機関の発展と鉄道網の拡張により、国内外の交易と移動が劇的に加速され、イギリス帝国は「太陽の沈まない帝国」と称されるほどの広大な領土を有するに至りました。また、ヴィクトリア朝の時代には文化、科学、工業が大きく進展し、ロンドンは世界の政治・経済の中心地の一つとなりました。このように、近代イギリスは、政治的にも経済的にもその全盛期を迎え、世界史において重要な役割を果たしていったのです。

18世紀

18世紀のイギリスは、経済的繁栄と帝国の拡大、そして政治的な安定を背景に、近代国家としての基盤をさらに強固にした時代でした。特にこの世紀は、産業革命が始まり、イギリスは世界で初めて工業化を経験する国となりました。これにともない、農業社会から工業社会への転換が進み、都市化が急速に進行し、経済が大きく成長しました。

また、イギリスはこの時代に植民地帝国を拡大し、北アメリカ、カリブ海、インドなどで領土を広げ、世界各地で影響力を強めていきました。しかし、植民地支配には課題も伴い、アメリカ独立戦争(1775年~1783年)により、北アメリカの13植民地を失う結果となりました。この敗北にもかかわらず、イギリスはアジアやアフリカに目を向け、これらの地域での影響力を強化し続けました。

さらに、18世紀は政治的安定の時期でもあり、議会主権が定着し、立憲君主制が確立されました。1714年にはハノーヴァー朝が始まり、ジョージ1世が即位しましたが、彼はイギリスに滞在することが少なく、結果として首相を中心とした議会政治が発展しました。これにより、イギリスは政治的にも安定し、次の世紀に向けての発展基盤を築いたのです。

1707年 グレートブリテン王国(大ブリテン)の成立

合同法によりイングランドおよびウェールズとスコットランドの合併によりグレートブリテン連合王国(大ブリテン※)が成立した。国旗はイングランドの国旗とスコットランドの国旗を合わせたようなデザイン(左図参照)。日本語でいう「イギリス」とは、のちに北アイルランドも加わることになる、このブリテン諸島諸国の連合のことを指す。

「大ブリテン」というのはブリテン諸島のことを、かつてフランスのブルターニュ地方を「小ブリテン」と呼んだこととの差別化として呼んだことに由来しています。

1714年 ジョージ1世の即位/ハノーヴァー朝の成立

イギリス王ジェームズ1世の孫娘ソフィアとドイツのハノーヴァー選帝侯との間に生まれた子ジョージ1世(左図人物)が即位。ハノーバー朝が成立した。英語が話せず、イギリスの政治情勢にも疎かったため、国政は臣下のウォルポールが担った。

「国王は君臨すれども統治せず」という現イギリスの責任内閣制は、ジェームズ1世が政務をウォルポールに任せたことに起源を持つと言われています。

1720年 南海泡沫事件

南海会社の株価が大暴落して「泡末」となり、大量の破産者と経済的・政治的大混乱を生んだいわゆる南海泡末事件が発生。「バブル経済」の語源になった。

▲株価の暴落で混乱に陥るイギリス

1721年 ウォルポール内閣の成立(~42年)

ホイッグ党の党首のウォルポール(左図人物)が、史上初の責任内閣の首相となった。就任後は南海泡沫事件後の経済的混乱をうけ財政再建に取り組んだ。また外交においては平和政策を推進した。

1733年飛び杼の発明

イギリスの織布工ジョン・ケイによって、機械的能率的に布を織る装置「飛び杼」が開発される。産業革命の推進において重要な要素となった。

1754年 七年戦争の開始(~63年)

シュレンジェンの領有をめぐり、オーストリアとプロイセンが衝突する七年戦争が開始される。この戦争に関連して、北アメリカを舞台に、イギリスとフランスによる植民地争奪戦が繰り広げられた。

▲イギリス・フランス両艦隊の間で行われた「キブロン湾の海戦」。イギリスの決定的勝利と終わり、七年戦争におけるその後の両国の趨勢を決定づけた。

七年戦争におけるフランスとの植民地争奪戦に勝利したイギリスは、勢力圏をかつてないほど拡大させ、まもなく開始される産業革命と合わせ「世界帝国」として繁栄の頂点を迎えることになります。

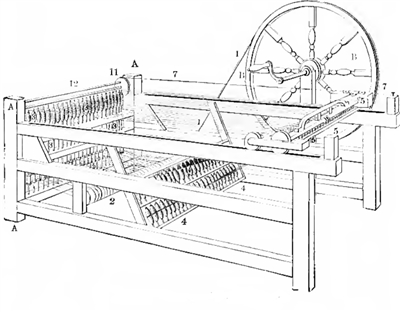

1764年 ハーグリーヴズがジェニー紡績機の発明

イギリスの発明家ハーグリーヴズが、羊毛や綿の紡績を行う多軸紡績機「ジェニー紡績機」を発明する。70年に特許を取得した。飛び杼の発明にともなう糸不足問題の解決に貢献し、産業革命の重要な要素となった。「ジェニー」はハーグリーヴズの妻の名前。

▲ハーグリーブスの発明したジェニー紡績機

1769年 ワットが蒸気機関の発明

スコットランド出身の技術者ワットが、蒸気の熱エネルギーを機械の動力に変換する蒸気機関を発明。蒸気機関車、蒸気自動車などの開発に繋がり、産業革命を起こす原動力となった。

▲蒸気機関を導入した蒸気機関車は19世紀初頭に発明され、工場生産の原材料と工業製品の輸送効率を大幅に上げ、産業革命の中核をなした。

1775年 アメリカ独立戦争が勃発(~83年)

北アメリカ十三植民地が、宗主国のイギリスに対してアメリカ独立戦争を仕掛ける。イギリスが七年戦争で悪化した財政を立て直すため、植民地に課税強化を行ったことがきっかけとなった。最終的にイギリスの敗北となりアメリカの13植民地を失う結果となった。

1781年 ヨークタウンの戦い

アメリカ独立戦争中のヨークタウンでイギリスとアメリカ・フランス連合軍との間で戦いが起こる。この戦いにイギリスが敗れたことで、アメリカ独立戦争は事実上アメリカの勝利となった。

▲「ヨークタウンの戦い」にてアメリカ軍に降服するイギリス軍

1789年 フランス革命の勃発

フランスにてブルボン王朝の失政に対する反発から市民革命が勃発。93年にはルイ16世が処刑され、王政が打倒される事態に至った。イギリス含めたヨーロッパ諸王国は、この革命が自国にまで広がることを恐れ、フランス国内の保守派と組み、革命勢力の打倒に動き出す。

▲フランス革命の号砲となったバスティーユ牢獄襲撃事件

1792年 フランス革命戦争の開始

フランスの革命政権打倒を掲げたヨーロッパ連合と、フランス革命軍との間で戦争が勃発。フランスのジロンド派政権が、反革命のため介入を続けるオーストリアに宣戦布告したことで開始された。イギリスが中心となり、93年には第一回対仏大同盟、99年には第二回対仏大同盟が結成された。

▲フランス革命戦争の中で、イギリス・フランス間で行われた最初にして最大級の海戦「栄光の6月1日」(1794年6)

19世紀

19世紀のイギリスは、産業革命の進展とともに世界の工業化を先導し、政治的・社会的にも大きな変革を遂げた時代であり、ヴィクトリア女王の治世下で「大英帝国」の最盛期を迎えました。この時代、イギリスは「世界の工場」と呼ばれるほど工業生産が飛躍的に拡大し、鉄道や蒸気船、電信といった技術革新が社会の隅々に浸透しました。これにともない、都市部への人口集中と中産階級の台頭が進み、イギリスの社会構造は大きく変わりました。

さらに、19世紀は帝国主義の時代でもあり、イギリスはアフリカやアジア、中東で領土を拡大し、世界中に植民地を築き上げました。特にインドは「帝国の宝石」として重要視され、経済的・戦略的にイギリス帝国の中核を成す地域となりました。これにより、イギリスは政治的・経済的に世界の覇権を握り、ロンドンは国際金融の中心地として発展しました。

また、国内では政治改革が進み、1832年の第一回選挙法改正や1867年の第二回選挙法改正によって、選挙権が拡大し、議会制民主主義がさらに発展しました。労働者や女性の権利拡大を求める運動も活発化し、社会改革の機運が高まりました。このように、19世紀のイギリスは産業革命による経済的繁栄と帝国の拡大を背景に、世界の政治・経済を主導する国としての地位を確立したのです。

1801年 グレートブリテン及びアイルランド連合王国の成立

グレートブリテン王国とアイルランドが合同したことで、グレートブリテン及びアイルランド連合王国が成立した。フランス革命への共感から、植民地アイルランドで急進的革命勢力が力を持ち始めることを危惧しての措置だった。

1803年 ナポレオン戦争の開始(~15年)

フランス帝ナポレオン・ボナパルトが周辺国に侵攻を開始したことで、フランスvsイギリスを中心としたヨーロッパ連合(対仏大同盟)という対立軸のいわゆる「ナポレオン戦争」が開始された。結果はヨーロッパ連合の勝利となり、その中心国だったイギリスはヨーロッパ覇権を確立した。

▲ナポレオン戦争における最大の海戦で、ナポレオンによるイギリス征服の野望を阻止したトラファルガーの海戦(1805年)

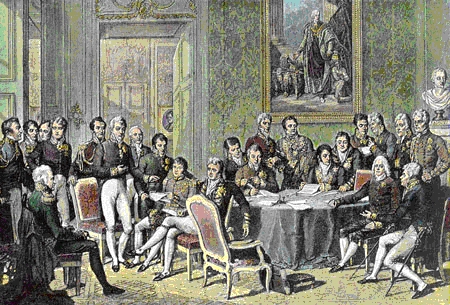

1814年 ウィーン会議の開催

ナポレオン戦争で荒らされたヨーロッパ秩序再建のため、ヨーロッパ中の君主、指導者がオーストリア・ウィーンに集結し国際会議を行った。イギリスからはカスルレーが出席し、彼の提唱した勢力均衡論に基づきウィーン議定書が締結され会議は幕を閉じた。戦後はこの会議の決定に基づいたウィーン体制がヨーロッパを支配した。

▲利害の衝突で協議が遅々として進まず「会議は踊る,されど進まず」と揶揄されたウィーン会議の様子

1815年 ワーテルローの戦い

ベルギーのワーテルローにて、イギリス・オランダ・プロイセン連合軍が、エルバ島を脱出して皇帝に返り咲いたナポレオン軍と対戦。結果は連合軍の勝利となり、敗者のナポレオンはセントヘレナ島に島流しにされた。

▲ナポレオンの失脚を決定的なものとしたワーテルローの戦い

1820年 ジョージ4世の即位

ジョージ3世の長男ジョージ4世(左図人物)が即位。浪費癖や乱交で国王の権威を失墜させた人物として知られるが、カトリック教徒解放法の成立に反対したり、離婚問題で揉めたことも悪名に大きく貢献した。

1829年 カトリック教徒解放法

イギリスにおけるカトリックにかかる様々な制約(公職につけない、土地を買えないなど)を撤廃するカトリック教徒解放法が制定される。アメリカ独立やフランス革命の影響で、イギリスに自由・平等主義思想がもたらされたことが制定に大きく寄与した。

1830年 ウィリアム4世即位

兄ジョージ4世の死により、弟ウィリアム4世(左図人物)が即位。若くして海軍に入隊したことから、「船乗り王(Sailor King)」という愛称で呼ばれた。

1832年 第一回選挙法改正

19世紀イギリスにおける全三回の選挙制度改革のうち第一回が、ホイッグ党のグレー首相のもと行われる。これにより多くの腐敗選挙区※は議席を失い、その分の議席が新興の州や都市に割り当てられた。

※腐敗選挙区というのは、中世に繁栄し多くの議席を与えられたけど、没落した近代に入ってもなお、その力に不釣り合いな議席が与えられている選挙区のことです。

1837年 ヴィクトリア女王即位

ジョージ3世の孫娘ヴィクトリア(左図人物)が王位を継承。以後64年にわたり国王の座に君臨した。その間イギリスは、産業革命の恩恵で「世界の工場」として繁栄を謳歌したこともあり、「黄金時代」と同義で「ヴィクトリア時代」と呼ぶ。

1840年 アヘン戦争の勃発

イギリスによる清へのアヘン密輸・それにともなう清からの銀流出で英中の対立が激化。ついに清国政府がイギリス商人から強制的にアヘンを没収したことで、イギリスはそれを不当として対中宣戦を行った。結果イギリスはこの戦争に勝利し、中国を半植民地化した。

▲アヘン戦争においてイギリス軍艦の砲撃を受ける清国軍艦

1848年 諸国民の春(ウィーン体制の崩壊)

フランスの二月革命の影響が波及し、ヨーロッパ各地で政治的変動が起こる。イギリスではチャーティズム運動や穀物法廃止運動が展開された。

▲フランスの二月革命に触発され、イギリスでは選挙補改正と社会変革を求めるチャーティスト運動が活発化した。画像はロンドンのケニントン・コモン広場におけるチャーティスト集会。

1857年 アロー戦争の勃発

イギリス国旗を掲げていた清国船アロー号に清の官憲が乗り込み、国旗を引きずり下ろし、船員を海賊容疑で逮捕したアロー号事件を口実に、フランスと連合を組み中国に戦争をしかける。第二次アヘン戦争とも。またもイギリスの勝利となり、中国の半植民地化がさらに進んだ。

▲戦争のきっかけとなったアロー号拿捕事件

1858年 東インド会社の解散/イギリス領インド帝国の成立

イギリス東インド会社支配下のインドにて武装反乱が発生。最終的には鎮圧できたものの、東インド会社はその責任を問われ解散。インドはイギリス政府が直接統治することとなり、イギリス領インド帝国が成立した。左図は同国の国旗。

1875年 スエズ運河株式会社を買収

紅海と地中海を結ぶスエズ運河をイギリス政府が買収する。スエズ運河はもともとエジプトの管轄だったが、財政難から大量の株を売りに出しイギリスがそれを即購入した形。このことでエジプトは事実上イギリスの保護国となった。

1899年 南アフリカ戦争の勃発(~1902年)

南アフリカのトランスヴァール共和国・オレンジ自由国と、同地方のダイヤモンド・金の利権を狙う帝国主義イギリスが対戦。イギリスが勝利し、両国を植民地化し、1910年に南アフリカ連邦を成立させた。アフリカのボーア人との戦いになったのでボーア戦争とも。

20世紀前半

20世紀前半のイギリスは、二つの世界大戦とその間の社会的・経済的変動により、国の運命が大きく揺れ動いた時代でした。まず、第一次世界大戦(1914年~1918年)では、イギリスは連合国の一員として参戦し、戦争は甚大な人的・経済的損失をもたらしました。戦争の影響で国民の間には戦争疲れが広がり、戦後の1920年代には経済が深刻な不況に陥り、失業率が高まり、労働者階級の不満が噴出しました。また、この時期に女性参政権が徐々に拡大され、社会的改革の波が広がりました。

1930年代に入ると、世界恐慌の影響でさらに経済が悪化し、国内では政治的不安定が続きましたが、1939年には第二次世界大戦が勃発し、イギリスは再び全力を挙げて戦うこととなりました。ドイツによる空爆(ブリッツ)により、ロンドンをはじめとする都市は大きな被害を受けましたが、ウィンストン・チャーチル首相のリーダーシップの下、イギリスは最後まで抵抗し、連合国の勝利に貢献しました。

しかし、戦争が終わると、イギリスは経済的に疲弊し、戦後の復興が急務となりました。これに加え、植民地帝国の維持が難しくなり、特にインドやアフリカ諸国の独立運動が高まりました。その結果、イギリスは戦前のような世界の覇権国ではなく、徐々に国際的な影響力を低下させ、帝国の解体が進むことになったのです。

1901年 エドワード7世即位

ヴィクトリア女王の死去にともない、長男のエドワード7世(左図人物)が即位。帝国主義間の対立が激化する中、国際協調に尽力し、英仏・英露の三国協商成立に大きく貢献した。

1902年 日英同盟の締結

ロシアの中国進出をけん制する目的で、日本との間に同盟条約を結んだ。この日英同盟は、イギリスが長年掲げた「光栄ある孤立」政策を放棄したことを意味し、のちに日本が第一次世界大戦に参戦する根拠にもなった。

1904年 英仏協商の締結

新興のドイツ帝国の拡大に対抗し、利害の一致からフランスと協約を結ぶ。英露協商と合わせドイツの孤立化を促進し、第一次世界大戦の一因となる。

1907年 英露協商の締結

イラン、アフガニスタン、チベットの利害関係を調整するためロシアと協約を結ぶ。この英露協商によって三国協商が成立し、ドイツ包囲体制が完成。ドイツ・オーストリア・イタリアの三国同盟と合わせ第一次世界大戦の土台が整った。

1910年 ジョージ5世の即位

エドワード7世の子ジョージ5世(左図人物)が即位。即位後は議会法の成立に貢献した。第一次世界大戦、戦間期の混乱という困難な時代に、公正な態度で政治の安定に努めたことから、近代で最も成功した立憲君主の一人とされる。

1914年 第一次世界大戦が勃発

オーストリア皇太子暗殺事件(サラエボ事件)を発端として第一次世界大戦が開始される。三国同盟(ドイツ・オーストリア・イタリア)vs三国協商(イギリス・フランス・ロシア)という構図により主戦場はヨーロッパだが、これらの国が世界中に支配を広げていたことから、アメリカ、アジア諸国、中東諸国など世界中を巻き込んだ史上最大規模の戦いとなった。

第一次世界大戦で、イギリスは最初中立の立場でしたが、ドイツが中立国ベルギーに侵攻したことから、ドイツに宣戦布告のうえ参戦する流れになりました。

1916年 サイクス・ピコ協定

第一次世界大戦中にイギリス、フランス、ロシアの三か国で決められた密約。オスマン帝国支配の中東地域を、戦後三か国で分割支配することを取り決めた。イギリス代表のサイクスとフランス代表のピコが原案を作成したことからこのように呼ばれる。

しかしこの秘密協定は、前年に締結したフサイン=マクマホン書簡(アラブの独立を認める協定)と矛盾することから、1917年ソビエト政権によって密約の内容が暴露され紛糾します。戦後も結局実現することはありませんでした。

1917年 ハノーヴァー朝がウィンザー朝に改称/バルフォア宣言

- 王室は、第一次大戦の敵国ドイツ風の名前を嫌い、家名を「ハノーヴァー」から「ウィンザー」に改称。

- イギリス外相バルフォアが、第一次世界大戦(とりわけ対オスマン帝国戦)においてユダヤ人の協力を得るため、戦後パレスチナにユダヤ人の国家(イスラエル)を建てることを認めた宣言を出す。※

1918年 第一次世界大戦の終結

ドイツの降伏により第一次世界大戦は終結した。イギリスは戦勝国となったものの、総力戦として挑んだ戦争が予想外に長引いたことで、イギリス経済は深刻なダメージを負った。

1919年 アイルランド独立戦争(~21年)

第一次世界大戦終結後、独立を宣言したアイルランドに対し、イギリスが鎮圧に動いたことでアイルランド独立戦争が開始される。しかし戦後の疲弊で余裕がなかったイギリスは休戦を提案し、英愛条約の締結をもって終結。

1922年 アイルランド自由国の成立

アイルランド独立戦争の結果、英愛条約が結ばれ、南部アイルランドを国土とするアイルランド自由国が成立した。一方で北部アイルランドはイギリスに残留し、これにより現在のイギリス(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国)の国土がほぼ確定した。

1938年 ミュンヘン会談

ドイツのミュンヘンにおいてイギリス、フランス、ドイツ、イタリアの四国会談が行われる。この中でドイツ総統アドルフ・ヒトラーは、当時チェコスロバキア領であったズデーテン地方のドイツ併合求め、英仏はドイツがそれ以上の領土要求を行わないことを条件に要求を飲んだ。しかしヒトラーは翌年にはこの約束を反故にすることになる。

▲ミュンヘン会談に集まった英仏独伊の首脳陣

1939年 第二次世界大戦(~45年)

ナチスドイツがポーランドに侵攻。イギリスはフランスと共にドイツに宣戦布告し、第二次世界大戦が開始された。連合国(イギリス・フランス・アメリカ・ソ連など)vs枢軸国(ドイツ・イタリア・日本など)という構図となり、各国がもつ勢力圏の広さゆえ、またも戦線は全世界に拡大した。序盤は枢軸国の快進撃に苦戦したが、孤立主義から転換したアメリカの参戦で優勢になり、最後には勝つことができた。

1940年挙国一致内閣の成立

第二次世界大戦の開戦を受け、ウィンストン・チャーチル(左図人物)を首相とした挙国一致内閣が成立した。

1941年 日本によるイギリス領マレー半島奇襲攻撃/太平洋戦争

12月、日本によるアメリカ真珠湾、イギリス領マレー半島奇襲攻撃を発端として太平洋戦争が開始された。最終的には勝利したものの、日本の参戦を予期していなかったイギリス軍は、太平洋戦線で多大な損害を被った。

1944年 ノルマンディー上陸作戦

イギリス・アメリカ連合軍による北フランス・ノルマンディー半島への上陸作戦が敢行される。この作戦の成功により、ドイツからパリが解放され、第二次大戦・西部戦線における重大な転機となった。

1945年 第二次世界大戦の終結

ドイツ、日本が無条件降伏し第二次世界大戦は終結した。挙国一致内閣を解消し行われた、戦後初の選挙では労働党が勝利し政権を獲得。第二次大戦により壊滅状態にあったイギリスを再興するため、「ゆりかごから墓場まで」のスローガンで知られる福祉国家政策に力を入れた。

|

|

|

現代イギリス

現代イギリスは、多様な社会的、経済的変化が特徴です。第二次世界大戦後、イギリスは多くの植民地を失い、1950年代から1960年代にかけて多文化社会への移行が進みました。1970年代には経済危機を経験し、1980年代にはサッチャー政権下での自由市場改革が進行しました。これにより産業構造が変化し、金融業が中心的な役割を果たすようになりました。

EUとの関係も大きなテーマで、1973年の欧州共同体加盟から、2016年のブレグジット国民投票によるEU離脱決定まで、イギリスの国際政治は大きな変動を見せました。社会政策においても、公衆衛生、教育、福祉の改革が進み、多様性と包摂性を目指した政策が展開されています。また、文化的にもロック音楽、ファッション、映画などで世界に影響を与えています。

20世紀後半

20世紀後半のイギリスは、戦後復興と社会改革、そして国際的な地位の再定義に取り組んだ時代であり、さまざまな変革が国の内外で起こりました。第二次世界大戦後、イギリスは経済的に疲弊しており、これに対応するため、1945年に労働党のクレメント・アトリー政権が誕生し、国民保健サービス(NHS)をはじめとする福祉国家の基盤を築きました。この時期には、社会保障の拡充や産業の国有化が進み、イギリス社会は大きく変容しました。

1950年代から1960年代にかけては、イギリスは植民地帝国の解体を余儀なくされました。特に、1947年のインド独立に始まり、アフリカやカリブ海の植民地が次々と独立することで、大英帝国は縮小し、イギリスは新たに「イギリス連邦」という形で旧植民地との関係を再構築しました。また、1960年代には文化的な革命が起こり、「スウィンギング・ロンドン」と呼ばれる若者文化が台頭し、ビートルズやローリング・ストーンズなどの音楽シーンが世界的に注目を集めました。

1970年代に入ると、経済の停滞と労働争議が深刻化し、社会の不安定さが増しました。この状況に対応するため、1979年に保守党のマーガレット・サッチャーが首相に就任し、「サッチャリズム」として知られる新自由主義的な経済改革を進めました。彼女の政策は、国営企業の民営化、労働組合の力を抑制する法制化、そして福祉国家の縮小を目指し、イギリス経済の再生を図りましたが、同時に社会的格差の拡大も招きました。

1980年代から1990年代にかけて、イギリスは冷戦の終結と欧州統合の進展という大きな国際的変化に直面しました。1997年には、トニー・ブレア率いる新労働党が政権を握り、「第三の道」と呼ばれる中道的な政策を打ち出し、経済成長と社会の安定を図りました。ブレア政権は、北アイルランド紛争の和平プロセスである「ベルファスト合意」を成立させるなど、国内外で重要な成果を上げました。

このように、20世紀後半のイギリスは、戦後の復興と変革を経て、福祉国家から市場主導型経済への移行、そして国際社会における新たな役割の模索といった、多面的な挑戦に直面した時代だったのです。

1949年 北大西洋条約機構(NATO)に加盟

冷戦が激化する中、ソ連を筆頭とする社会主義勢力に対抗する為、イギリス・フランスなど西欧諸国とアメリカ、カナダを加えた全12か国で構成される集団防衛機構NATOが発足した。加盟国1国に対する攻撃でも全加盟国への攻撃とみなし、集団的自衛権を行使すると規定している。冷戦終了後は東欧諸国も加わった。

1952年 エリザベス女王の即位

ジョージ6世の死去にともない、その子エリザベス2世が即位。国王の意志が政治的決定を左右した大英帝国時代とは異なり、イギリス連邦統合の象徴的役割に徹している。2015年に在位期間が63年となり歴代最長を記録した。

1956年 スエズ騒乱

エジプトのナセル大統領がスエズ運河の国有化を宣言。これに反対したイギリス・フランス・イスラエルが運河地帯に出兵したことでスエズ騒乱(スエズ戦争とも)が起こった。しかしエジプト人の抵抗と国際的な批判を浴びたことで撤退を余儀なくされる。

落ち目といっても戦後しばらくはまだ大国意識の残っていたイギリスですが、このスエズ騒乱でアメリカ・ソ連の圧力に負けて撤退を余儀なくされた事実は、イギリスの国際的地位の低下を全世界に印象付けることになりました。

1973年 オイルショック

イギリス含め石油を主なエネルギー資源とする先進各国で石油の供給危機が発生。第四次中東戦争をきっかけとし、OPEC(石油輸出国機構)が石油価格を大幅に釣り上げたことが原因。とくに当時「英国病」と揶揄されるくらいの経済停滞下にあったイギリスでは、不況と物価上昇が同時進行する深刻なスタグフレーションに陥った。

1979年 サッチャー政権の発足

福祉国家から自立国家への転換を訴える保守党党首マーガレット・サッチャーが首相に就任。「英国病」克服のため、「小さな政府」志向に基づく諸政策を実行し成果をあげた。一方でその政策は大量の失業者を生んだ「弱者切り捨て」という負の側面もあり、89年以降の行き詰まりをうけて90年に辞任。その妥協を許さない外交姿勢から「鉄の女」と呼ばれる。

1982年 フォークランド紛争の勃発

アルゼンチン沖500㎞の大西洋上に浮かぶフォークランド諸島の領有を巡りアルゼンチンと対立。1833年以来イギリス領だったフォークランド諸島をアルゼンチン軍が占領したことをうけ、イギリスが艦隊を派遣。両軍とも1000人以上の死者をだす戦争に発展した。2か月余りの戦いのすえ、イギリスが島を奪回。アルゼンチンが降伏して戦争は終結した。

▲フォークランド紛争の舞台となったフォークランド諸島の場所

1998年ベルファスト合意

イギリスとアイルランド共和国との間で、宗教対立を発端とした北アイルランド紛争の和平合意ベルファスト合意が結ばれる。

21世紀

21世紀のイギリスは、ブレグジットやグローバル化の課題に直面しながら、国内外での役割を模索する時代です。2000年代初頭、トニー・ブレア政権はイラク戦争への参戦で国際的な批判を受けました。2008年の金融危機後、デーヴィッド・キャメロン政権は緊縮財政を導入し、2016年にはブレグジットが国民投票で決定され、イギリスは2020年にEUを正式に離脱しました。このように、21世紀のイギリスは大きな変革と挑戦の時代を迎えているのです。

2001年 口蹄疫の大流行

2001年、イギリスでは口蹄疫の大流行が発生し、農業と観光業に深刻な影響を与えた。数百万頭の家畜が処分され、国内外からの旅行者が減少するなど、経済に大きな打撃を与えた。

2005年 7月7日ロンドン同時爆破事件

2005年7月7日、ロンドンで公共交通機関を狙ったテロ攻撃が発生し、多数の死傷者を出しました。この事件は国内の安全保障政策に大きな影響を与え、テロ対策の強化が図られた。

2012年 ロンドンオリンピック開催

2012年、ロンドンで夏季オリンピックが開催された。世界中から多くのアスリートと観光客が訪れ、イギリスの文化とスポーツへの貢献を世界にアピールする機会となった。

2016年 EU離脱国民投票

2016年、イギリスではヨーロッパ連合(EU)からの離脱を問う国民投票が行われ、多数が離脱を支持。この結果は、国内外に大きな衝撃を与え、政治的、経済的な不確実性を生み出した。

2020年 欧州連合(EU)から脱退

2020年、イギリスは国民投票の結果を受けて欧州連合(EU)から正式に脱退した。この出来事は「ブレグジット」と広く知られ、イギリスとEUとの長年にわたる関係に大きな変化をもたらした。脱退は、貿易、法律、移民政策など多くの分野で新たな課題をイギリスにもたらし、国内外で多大な議論を引き起こしている。

|

|

|

イギリスの歴史まとめ

以上がイギリスの古代から現代までの歴史年表になります。古代ケルト時代から始まり、ローマ帝国の支配、中世の封建制度、大英帝国の成立と拡大、産業革命による世界経済への影響、二つの世界大戦を経て現代に至るまで、イギリスは多くの変遷を経験しました。特に20世紀以降、EUへの加盟と離脱、世界的な文化的影響力、そして最近ではCOVID-19パンデミックへの対応など、国内外の政治、経済、社会に大きな影響を与え続けています。イギリスの歴史は、ヨーロッパ文明の発展と世界史における重要な役割を果たしてきたことを示しているといえるでしょう。

|

|

|