亜寒帯気候における「暮らし(衣食住)」の特徴

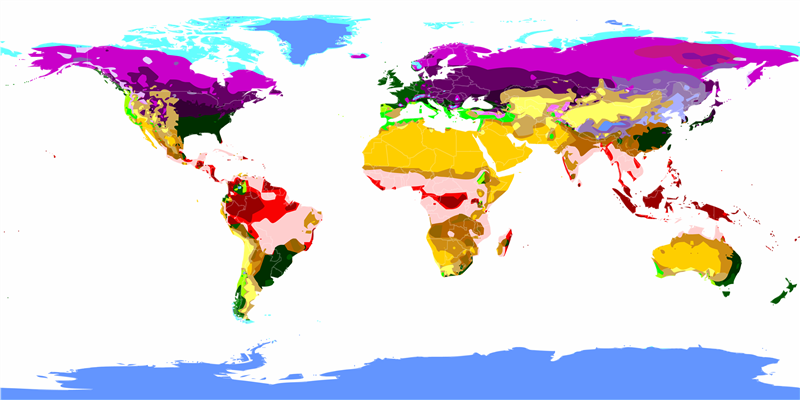

亜寒帯気候は、寒さが厳しく、夏が短いという特徴を持つ地域で見られる気候です。こうした過酷な環境は、人々の暮らし方にも大きく影響していて、そこにはこの気候ならではの衣食住文化が根づいています。

とりわけヨーロッパの亜寒帯地域では、長い年月をかけて、自然と折り合いをつけながら暮らす知恵が育まれてきました。

このページでは、そんな亜寒帯気候の中で形づくられてきた、ちょっとユニークな衣食住のスタイルについて紹介していきます。

|

|

|

|

|

|

衣服:寒冷気候に適応した伝統と革新

亜寒帯気候の地域では、冬がとにかく長くて厳しいので、服はもはや“命を守る道具”といっても過言ではありません。動物の毛皮や羊毛といった天然素材から、近年登場した高機能な合成素材まで、幅広い衣類が使われています。

伝統的な衣服の特徴

1900年頃のサーミ人一家

寒冷な北極圏で暮らすサーミ人は、伝統的に鹿の毛皮を利用し、防寒と実用性を兼ね備えた衣服を着用している

出典:Photo by Unknown / Wikipedia commons Public Domainより

昔から、亜寒帯に暮らす人たちは、自然界からヒントを得ながら寒さと向き合ってきました。たとえば、スカンジナビア半島のサーミ人は、鹿の毛皮を使った衣服を着ています。この毛皮は保温性も防水性もバッチリで、風を防ぐアウターとしても大活躍します。

サーミ人の服は、機能性だけじゃなくて文化的な意味合いも深く、装飾もかなり凝っているんです。

ロシアやフィンランドなどでは重ね着が当たり前の文化になっています。一番外側には風をシャットアウトする厚手のコート、その下に羊毛や綿の服を何枚も重ねるスタイルで、体温を逃さずに寒さの中でもちゃんと動けるんです。

近年の技術革新

最近では、技術の進歩で服の性能がさらにアップしています。軽くてあったかい合成素材が登場したことで、重たくて分厚い服を着なくても寒さに耐えられるようになりました。こういった新素材は、体温はキープしつつ、湿気は外に逃がしてくれる透湿性もある優れモノです。

さらに、多層構造の服や、温度調節ができる素材なんかも出てきていて、「着心地が良くてちゃんと使える」服がどんどん増えてきてます。

しかも今は、伝統と最新技術をミックスしたデザインも多くて、昔ながらの模様や装飾を現代風にアレンジした服も登場しています。こうして、亜寒帯地域の文化が今のライフスタイルとうまく溶け合いながら進化しているんですね。

|

|

|

食文化:厳しい自然環境を生き抜く知恵

亜寒帯の食文化は、限られた資源と短い農作期間という自然条件にうまく対応するかたちで発展してきました。

保存食の技術

グラブラックス(塩漬けサーモン)

塩と砂糖、ディルで漬け込んだスウェーデン伝統の刺身風サーモン

出典:Photo by Tomas er / Wikipedia commons CC BY-SA 3.0 / title『Gravlax med hovmästarsås』より

この地域では、冬に備えて食料を保存する方法として、塩漬け・乾燥・燻製といった手法がよく使われます。こうした技術によって食材の保存期間がグッと伸び、寒さの厳しい季節でもしっかり栄養が摂れるんですね。

特に北欧では、魚の燻製や塩漬けが昔から親しまれていて、いまでも家庭の食卓によく登場します。たとえば、スウェーデンのグラブラックス(塩漬けサーモン)や、フィンランドのカラコッコ(乾燥魚)は、それぞれの国を代表する伝統料理として知られています。

地域の特色ある料理

クラウドベリージャム

フィンランドではレイパユースト(パンチーズ)やトーストにのせてよく食べられる

出典:Photo by Ankara/ Wikipedia commons CC BY-SA 3.0 / title『Homemade_cloudberry_jam』より

また、野生のベリーやキノコの採集も、この地域の食文化に欠かせません。生のまま食べるだけでなく、ジャムにしたり保存食にしたりと、活用の幅も広いんです。ベリー類は特に栄養価が高くて、ビタミンや鉄分が豊富なので、長い冬を健康に乗り切るための大切な栄養源になっています。

フィンランドでは、クラウドベリー(ホロムイイチゴ)やビルベリーが人気で、ジャムやデザートとして食べられることが多いですね。

また、地域によって料理のスタイルにも個性が出ています。たとえば北欧の一部では、トナカイや魚を中心にした料理が主流で、それぞれに独特な調理法があります。ノルウェーでは、トナカイ肉を燻製にしたり、シチューにしたりといった伝統料理があって、料理を通じてその土地の文化や歴史が感じられるんです。

亜寒帯の食文化は、自然からの恵みを最大限に活かして、過酷な環境を生き抜くための知恵が詰まっています。こうした食のあり方は、いま再びその価値が見直されていて、持続可能な暮らしを考えるうえでも注目されているんですよ。

|

|

|

住居と生活様式:自然との共生を目指して

亜寒帯気候の住まいは、とにかく寒さとの戦いが基本。そのため、家の造りにも独特の進化が見られます。

伝統的な住居の設計

スウェーデンの伝統的ログハウス

スカンジナビア伝統のログハウスで、頑丈な丸太構造と大きな窓が特徴。高い断熱性を持ち、北欧の寒冷な気候に適応した建築様式。

出典:Photo by Daderot / Wikipedia commons CC BY-SA 4.0より

昔ながらの亜寒帯地域の家は、分厚い壁と小さめの窓が定番です。こうすることで、外の冷気をシャットアウトして、室内の暖かさをできるだけ逃がさないようにしてるんですね。

たとえば、ロシアのイジバやスカンジナビアのログハウスはその典型例。分厚い木材を使って建てられていて、冷え込みの厳しい冬にも負けない構造になっています。ログハウスは、木のもつ自然な断熱効果で冷気を遮断しつつ、どこかぬくもりのある空間をつくってくれるんです。

薪ストーブの利用

暖房といえば、やっぱり薪ストーブ。この地域では、地元で手に入る木材を使って、家の中をしっかり温めています。

しかも薪ストーブは、単なる暖房器具じゃありません。家族や仲間が集まるリビングの中心でもあり、ストーブの上には水鍋を置いて湿度も調整するなど、暮らしの知恵が詰まってるんです。

現代のエコロジカルな住居

最近では、環境への意識も高まってきていて、

- 断熱性能の高い素材を使って、エネルギー効率をアップしつつ暖房費を節約

- 太陽光や風力といった自然エネルギーを活かして、地域に合った持続可能な住まいを実現

といった工夫がどんどん進んでいます。

さらに、住まいのデザインそのものも自然との調和を大切にするようになっていて、景観に溶け込むような見た目や、地域に根ざした建築スタイルが見直されてきているんです。

いまでは、快適さとエコを両立させた、スマートでやさしい住まいがどんどん広がっているんですよ。

このように、亜寒帯の住居と生活様式は、厳しい自然環境との共生を目指して進化してきました。伝統と現代技術の融合は、持続可能で快適な生活空間を提供し、地域の文化や歴史を反映しています。

亜寒帯気候における衣食住の文化は、長い時間をかけてゆっくりと形づくられ、その土地の自然環境や歴史とがっちり結びついています。衣類はとにかく保温性と実用性が重視され、食文化には、限られた資源をいかに無駄なく使うかという知恵が光っています。

住まいと暮らし方についても、過酷な自然とうまく共存するための工夫が重ねられてきました。

こうした文化のひとつひとつが、亜寒帯の人々が自然と調和しながら生きていくために編み出してきた知恵のかたまりなんですね。そしてこれからも、伝統を大切にしつつ、新しい技術や考え方と融合しながら、進化を続けていくことでしょう。

|

|

|