イタリア史の流れを年表でつかもう

イタリアの国旗

イタリアの国土

| 年代 | 出来事 | 時代 |

|---|---|---|

| 前8世紀 | エトルリア文明とギリシア人の植民活動(マグナ・グラエキア) | 古代 |

| 前753年 | ローマ建国伝説(ロムルスによる建国) | 古代 |

| 前509年 | ローマ共和政が成立 | 古代 |

| 前264~前146年 | ポエニ戦争、カルタゴを破り地中海制覇 | 古代 |

| 前27年 | アウグストゥス即位、ローマ帝政(元首政)始まる | 古代 |

| 313年 | ミラノ勅令でキリスト教が公認 | 古代 |

| 395年 | ローマ帝国が東西に分裂 | 古代 |

| 476年 | 西ローマ帝国が滅亡 | 古代末期 |

| 6~8世紀 | 東ゴート王国、ランゴバルド王国などが興亡 | 中世 |

| 8世紀 | 教皇領が成立し、教皇の世俗的権力が強まる | 中世 |

| 962年 | オットー1世が神聖ローマ皇帝に戴冠、イタリア政策開始 | 中世 |

| 11~13世紀 | ヴェネツィア・ジェノヴァ・フィレンツェなど都市国家が繁栄 | 中世 |

| 14~15世紀 | ルネサンスの中心地として芸術・学問が開花 | 中世末期 |

| 1494~1559年 | イタリア戦争(フランス・スペインの干渉) | 近世 |

| 1713年 | スペイン継承戦争後、多くの領地がオーストリアに渡る | 近世 |

| 1796年 | ナポレオンのイタリア遠征、諸国を制圧 | 近世 |

| 1815年 | ウィーン会議で旧体制復活、分裂状態に | 近世 |

| 1848年 | 第一次イタリア独立戦争(失敗) | 近代 |

| 1859~1870年 | イタリア統一戦争(カヴール、ガリバルディらが活躍) | 近代 |

| 1861年 | イタリア王国成立(初代国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世) | 近代 |

| 1922年 | ムッソリーニが政権掌握、ファシスト政権成立 | 近代 |

| 1940~1943年 | 第二次世界大戦に枢軸国として参戦、敗戦へ | 近代 |

| 1946年 | 国民投票で王政廃止、イタリア共和国成立 | 現代 |

| 1957年 | ローマ条約調印、EEC(後のEU)創設メンバー | 現代 |

| 1999年 | ユーロ導入(現金流通は2002年) | 現代 |

| 2020年 | コロナ禍で欧州最初の大規模ロックダウン実施 | 現代 |

| 2022年 | 右派メローニ政権発足、EU・移民政策で論争 | 現代 |

イタリアの歴史詳細

イタリア(正式名称イタリア共和国)は南ヨーロッパに位置し、主な国土たるイタリア半島とその周辺のサルデーニャ島、シチリア島で構成された共和制国家です。地図でイタリアを探す時は、地中海に大きく突き出た長靴型の半島が目印です。首都はヨーロッパ文明の揺籃となった古代ローマ発祥の地ローマ。

変化に富んだ地形や気候を活かした多種多様な農作物の栽培が行われています。地中海性気候が支配的な南部ではブドウの栽培がさかんで、有数のワイン(葡萄酒)生産国としても知られます。アルプス山脈に近い冷涼な北部では酪農がさかんで、この地域で生産されるチーズは50種を超えます。

そんなイタリアは古代ローマ発祥の地として知られますが、あくまでイタリアは地中海世界全域に至る広大なローマ帝国の一部を成したに過ぎず、厳密にはイタリアの歴史=古代ローマの歴史ではありません。ローマ帝国崩壊後のイタリアは複数の自由都市や王領、教皇領などが分立する政治的まとまりのない地域で、今のような統一国家になったのは近代になってからです。バラバラの状態からなぜ統一に向かう動きが出てきたのか、どう統一を成し遂げのが。その要因と過程を知ることがイタリアの歴史を理解する上で重要といえます。そのためここでは古代ローマ時代の歴史はある程度割愛しつつ、ローマ帝国崩壊から、イタリア統一にいたる過程を出来るだけ詳しく年表形式でまとめています。

|

|

|

先史イタリア

イタリア半島には旧石器時代から人が暮らしていました。前1700年頃に青銅器時代が始まり、ボローニャからタラントにかけてはアペニン文化、ポー平野からリグリア海岸にかけてポー文化などが栄えました。アペニン文化とポー文化の発展に続き、前1200年頃には南イタリアとシチリア島にテッラマーレ文化が現れます。この文化は、水路と堤防に囲まれた集落が特徴で、農業、畜産、金属加工が盛んでした。

紀元前1000年頃には、イタリア半島は鉄器時代に突入します。この時代にはエトルリア人が台頭し、中部イタリアで強大な勢力を築きます。エトルリア文化は、優れた金属工芸、複雑な宗教儀式、そして都市計画において特に顕著であり、後の古代ローマ文明の基礎を形成することになるのです。

|

|

|

古代イタリア

イタリアの起源は紀元前8世紀半ばに、現在のイタリア半島中部に成立した古代ローマにまで遡ります。ローマは周辺の民族や都市国家を服属させることで勢力を拡大し、前1世紀には地中海世界全域を支配するほどの大帝国に成長しました。

ローマ帝国の支配下で法制度、建築、道路網などが発展し、ローマ文化がイタリア全土に拡大。帝国の分裂と西ローマ帝国の崩壊後も、ローマの遺産は中世ヨーロッパの基盤となり続けました。イタリアは多くの都市国家や王国に分裂しましたが、ローマの文化や影響は各地で色濃く残り、ルネサンス期に再び文化的中心地として栄え、現代のイタリアの基礎を築いたのです。

前8世紀

サレルノにあるマグナ・グラエキアの遺跡

シチリア島やイタリア半島南部に古代ギリシア人の植民が開始され、シラクサ、タラント、ナポリといった現在のイタリア都市の基礎が成立します。これら古代ギリシア人による生活圏はマグナ・グラエキアと呼ばれるようになりました。

紀元前753年古代ローマ建国

イタリア中部、テベレ川のほとりに都市国家ローマが建国される。周辺の民族や都市国家を併合しながら領土を拡大し、前3世紀にはイタリア半島全域を征服。前1世紀には地中海世界全域を支配する世界帝国へと成長した。

▲古代ローマの建国者と伝承されるロムルスとレムスの像。建国神話では政争に巻き込まれ捨てられた後に狼に育てられたとされる。

前7世紀

シチリア西部とサルデーニャ島にフェニキア人が移住。中部イタリアではエトルリア人が台頭します。そしてその南部・テベレ川下流に暮らしていたラテン人、サビニ人が、エトルリア人と交易の中で発展させた集落がローマの起源になりました。

とりわけエトルリア人の影響は、政治体制や文化、宗教の面で顕著であり、ローマの初期構造形成に大きな役割を果たしました。

以後ローマは次第に勢力を拡大し、周辺地域への影響力を強めていく過程で、多様な文化を吸収しつつ、独自の政治システムや社会構造を確立させていったのです。イタリア文化の基盤はこの時期から形成され始めたともいえるでしょう。

前6世紀

はじめのうちはエトルリア人に服従していたローマ人ですが、エトルリア人は高度な文化や建築技術をローマにもたらし、特に宗教儀礼や都市計画の面で大きな影響を与えました。エトルリア人の影響はローマにとどまらず、イタリア半島全体の文化形成に大きく寄与し、彼らの技術や習慣は後のローマ文化にも色濃く反映されています。しかし、ローマ人は次第にエトルリアの支配に対して反発を強め、前6世紀末にはエトルリア人の王を追放して、ついに共和政へと移行するのです。

この共和政への移行は、ローマ史における重要な転換点であるだけでなく、イタリア全土に広がる政治的、文化的な変革の始まりを意味しました。

共和政のもとでローマはその政治的安定を基盤に、軍事力を強化し、周辺諸国との戦いで次々と勝利を収め、特にイタリア半島全体においてその影響力を強めていきます。これに伴い、ローマは徐々にイタリアの他地域を征服し、その過程でエトルリア人をはじめとするさまざまな民族の文化や技術を取り込みながら、自らの文化を発展させていきます。こうして、ローマは単なる都市国家からイタリア全土を支配する存在へと成長し、やがては地中海世界に覇を唱える超大国へと変貌を遂げることになるのです。

紀元前509年 古代ローマの共和政移行

紀元前509年、古代ローマの共和政移行は重要な歴史的転換点だった。この時代、ローマは王政から共和政へと政体を変え、ローマの政治的発展と拡張の基盤を築き、共和政のもとで、ローマは元老院や民会などの複雑な政治システムを発展させ、多くの重要な法律や制度を確立した。かつ軍事的な改革も行われ、ローマ軍はより効率的で強力な組織になった。これらの変化は、後にローマが地中海世界の覇者となるための基礎を築くことになる。

前4世紀

前4世紀になると、ローマは大きな試練に直面します。北方からのケルト人、特にガリア人と呼ばれる部族の侵入が相次ぎ、ローマ市そのものが略奪と破壊の被害を受けました。前387年に起こったアッリア川の戦いでは、ローマ軍はケルト人に敗北し、彼らはローマ市にまで侵攻してきます。ローマは一時的に放棄されるほどの大打撃を受けましたが、ローマ人はこの危機に屈することなく、市の再建に乗り出します。この経験は、ローマの防衛体制を強化する契機となり、その後のローマの軍事的な強靭さに大きな影響を与えました。

ローマは、ケルト人の侵入を乗り越えた後、再びその勢力を拡大し始めます。特に中部イタリアにおいて、ローマはエトルリア人に対する征服活動を活発化させ、彼らの都市を次々と支配下に置きました。

エトルリア人はかつてローマに影響を与えた高度な文明を持つ民族でしたが、ローマは彼らを征服することで、自らの勢力を中部イタリア全域にまで拡大させることに成功します。この過程で、ローマは軍事的な能力だけでなく、征服地の統治や同盟関係の構築においてもその手腕を発揮し、次第にイタリア半島全体において最大の勢力を持つ国へと成長していくのです。

このように、前4世紀はローマが外敵の侵入を乗り越え、再建と拡大を進める中で、その後のイタリア半島における覇権を確立する基盤を築いた重要な時代であったのです。

前3世紀

前3世紀になると、ローマは勢力を拡大し、次第に南イタリア方面への進出を本格化させていきます。この時期、南イタリアには「マグナ・グラエキア」として知られる古代ギリシアの植民地が多数存在しており、これらの都市国家は高度な文明と文化を持ちながらも、相互の争いや外部からの脅威に常に直面していました。ローマは巧妙な戦略と軍事力を駆使し、ギリシアの影響力が色濃く残るこれらの植民地を次々と征服していきました。特にタレントゥム(現在のターラント)などの重要都市の陥落は、ローマがイタリア半島全体を支配下に収める大きな一歩となったのです。

さらに、前3世紀末には、地中海の覇権をめぐるもう一つの重要な戦いが勃発します。それは、ローマと西地中海で大きな影響力を持っていたカルタゴとの間で繰り広げられたポエニ戦争です。この戦争は、ローマにとって初めて本格的に海外勢力と対峙するものであり、特に第二次ポエニ戦争においては、カルタゴの将軍ハンニバルによるアルプス越えの戦略などでローマを震撼させました。しかし、最終的にローマは長期にわたる戦争に勝利し、カルタゴの力を完全に削ぐことに成功します。この勝利により、ローマは「地中海西部の支配者」としての地位を確立し、イタリア半島内での影響力をさらに強固なものとしました。こうして、ローマはイタリアの覇者であるだけでなく、地中海全域を支配する大国として君臨することとなったのです。

前1世紀

前1世紀になると、ローマは急速な領土拡大と社会の複雑化に伴い、政治的な統一が大きく揺らぐ時期を迎えます。特に、ローマ市とその同盟市との間で起こった内乱(同盟市戦争)は、ローマの政治基盤を脅かし、イタリア全土でのローマ支配の正統性に疑問を投げかけることとなりました。この内乱を収束させたのが、軍事的才能に優れたガイウス・ユリウス・カエサルです。カエサルは軍事的成功を背景に、民衆や軍隊からの支持を得て、ローマの政治舞台で独裁的権力を握るようになります。

カエサルの改革はローマ社会に大きな影響を与えました。彼は大規模な土地改革や元老院の拡大、暦の改訂(ユリウス暦の導入)など、さまざまな政策を実施し、ローマを強固な中央集権国家へと変革しようと試みました。しかし、これらの急進的な改革は保守的な元老院議員たちの反発を招き、ついには彼らの手によって暗殺されてしまいます。カエサルの死は一時的にローマを混乱に陥れますが、彼の後継者であるオクタウィアヌス(後のアウグストゥス)が再び内乱を制し、最終的にはローマの秩序を回復することに成功するのです。

オクタウィアヌスは、内乱を収めた後、元老院と協調しつつ、自らが権力を掌握する元首政(プリンキパトゥス)を開始しました。この体制は、表面的には共和政の伝統を維持しながらも、実質的には皇帝が絶対的な権力を握る帝政へと移行するものでした。これにより、ローマは一層の安定と繁栄を迎え、アウグストゥスの治世のもとで「パクス・ロマーナ(ローマの平和)」と呼ばれる長期にわたる平和と繁栄の時代が幕を開けることになったのです。

紀元前27年 古代ローマの帝政移行

オクタウィアヌスが長年のローマ内乱(内乱の一世紀)に終止符を打ち、ローマを統一。「アウグストゥス(尊厳ある者)」の称号を得てプリンキパトゥス(元首政)を成立させ、ローマは事実上の帝政に移行する。

▲内乱の一世紀最後の戦いとなったアクティウムの海戦(前31年)

2世紀

帝政の開始以降、ローマは「パックス・ロマーナ(ローマの平和)」と呼ばれる約200年間にわたる安定と繁栄の時代を迎えました。この時期、2世紀初めにはローマ帝国はトラヤヌス帝の治世のもとで、イギリスからメソポタミアに至る広大な領域を支配し、史上最大の版図に達しました。これにより、ローマは単なる一国の支配者にとどまらず、広範囲にわたる多様な民族や文化を統合する巨大な帝国として君臨したのです。

この広大な帝国の中で、ローマ法は帝国全域に施行され、公正な法の支配が確立されました。ローマ法は個人の権利や義務を明文化し、法的安定をもたらすことで、異なる文化圏を統合する役割を果たしました。この法体系は後にヨーロッパ諸国の法律の基盤となり、現代にまでその影響を及ぼしています。

また、この時期にキリスト教も徐々に広まり始めました。初期には迫害されることも多かったキリスト教徒ですが、次第にその信仰が広がり、2世紀末にはローマ帝国内で重要な存在となりつつありました。この過程で、イタリアはキリスト教の布教活動の中心地となり、後のヨーロッパ全体におけるキリスト教の拡大においても重要な役割を果たしました。

さらに、ラテン語はローマ帝国の共通語として、行政、法律、文学の分野で使用され、帝国全域に広まりました。ラテン語は、ローマ帝国の崩壊後も長くヨーロッパの知識層の言語として残り、フランス語、イタリア語、スペイン語などのロマンス諸語の母体となり、ヨーロッパ文化の基礎を築いたのです。

このように、2世紀はローマ帝国が最大の繁栄を遂げ、ローマ法、キリスト教、ラテン語といった要素がヨーロッパ全土に広まることで、後のヨーロッパ文化の土台を形成する重要な時代となったのです。

4世紀

4世紀のイタリアは、ローマ帝国にとって重要な変革期でした。313年のミラノ勅令でキリスト教が公認され、ローマは宗教的中心地としての地位を確立します。しかし、330年に帝国の首都がコンスタンティノープルに移ると、ローマの政治的地位は次第に低下しました。さらに、ゲルマン民族の侵入が増加し、410年には西ゴート族がローマを略奪するなど、帝国の衰退が加速します。これにより、イタリアは外敵の侵攻にさらされ、次第にその栄光を失う時代を迎えたのです。

313年 ミラノ勅令

313年、ローマ皇帝コンスタンティヌス大帝とリキニウスはミラノ勅令を発布し、キリスト教を公認。これにより、キリスト教徒への迫害が終わり、キリスト教はローマ帝国内で急速に広まった。ローマは宗教的中心地としての地位を確立し、イタリア全土で教会や聖職者の影響力が増大していくことになる。

330年 首都移転

330年、コンスタンティヌス大帝はビザンティウム(後のコンスタンティノープル)をローマ帝国の新たな首都に定める。これにより、ローマは政治的中心地としての地位を徐々に失い、帝国の重心は東方に移った。これがイタリアの政治的重要性の低下と、後の分裂の一因となったのである。

375年ゲルマン民族の大移動

フン人の圧力により原住地を追われてきたゲルマン民族が大移動を開始(ゲルマン民族の大移動)。以後ローマ帝国はゲルマン民族の大挙を受け社会的混乱に陥り、滅亡への道を歩み始める。

.jpg)

▲ローマ市内に攻め込むゲルマン人一派の西ゴート族

5世紀

5世紀のイタリアは、ローマ帝国の衰退と西ローマ帝国の崩壊が進行する激動の時代でした。この時期、イタリアは政治的、社会的に大きな変動を経験し、次のような重要な出来事が展開されました。

5世紀初頭、西ローマ帝国は内外からの圧力にさらされていました。経済の停滞、軍事力の低下、内紛などにより、帝国は著しく弱体化していました。これに乗じて、ゲルマン系諸民族が帝国領内へと侵入を開始します。特に、ヴァンダル族や西ゴート族、フン族といった異民族がイタリアに侵入し、深刻な混乱をもたらしました。410年には西ゴート族のアラリック1世によるローマ略奪が起こり、古代ローマの栄光は大きく揺らぐこととなります。

476年、ついに西ローマ帝国は滅亡します。この年、ゲルマン人傭兵隊長オドアケルが西ローマ皇帝ロムルス・アウグストゥルスを廃位し、自らがイタリア王となりました。この出来事は、伝統的に西ローマ帝国の終焉と見なされ、西洋古代史の終わりを告げるものとされています。オドアケルはその後もイタリアを支配しましたが、彼の統治は東ローマ帝国(ビザンティン帝国)の間接的な支配下に置かれるものでした。

5世紀後半には、東ゴート族の王テオドリックがイタリアに進出し、493年にオドアケルを倒してイタリア王国を樹立しました。テオドリックはローマの文化や行政制度を尊重し、イタリアの安定を図りましたが、彼の死後、東ゴート王国は内部抗争や外圧により崩壊の兆しを見せ始めます。この時期のイタリアは、ゲルマン系諸民族の支配を受けつつも、依然としてローマの文化的影響が強く残る複雑な状況にありました。

5世紀は、ローマ帝国が崩壊し、イタリアが異民族の支配下に置かれるという劇的な変化が進んだ時期でした。これにより、イタリアは古代の中心地から中世の複雑な政治地図へと移行する過程に入り、以降の中世ヨーロッパの基盤が築かれていくことになります。この時代の変動は、イタリアだけでなく、ヨーロッパ全体の歴史に深い影響を与えました。

410年 ローマ略奪

410年、西ゴート族の王アラリック1世がローマを包囲し、略奪を行った。この事件は、ローマ帝国の衰退を象徴するものであり、古代世界の終わりと見なされる重要な出来事である。

476年 古代ローマ滅亡

4世紀以降、ゲルマン人の侵入により社会的混乱状態にあった西ローマ帝国が、ゲルマン人の傭兵隊長オドアケルにより皇帝が廃位に追い込まれついに滅亡。

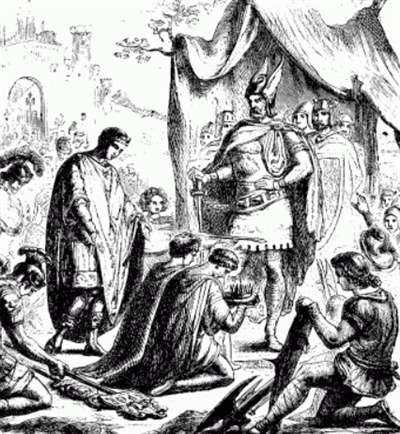

▲帝冠をオドアケルに差し出す西ローマ皇帝

476年、古代ローマ帝国の崩壊は、西洋史上の一大転換期となりました。西ローマ帝国の最後の皇帝ロムルス・アウグストゥルスがゲルマン人の傭兵隊長オドアケルによって廃位されることで、千年近く続いたローマ帝国は事実上の終焉を迎えました。この出来事は、古代から中世への移行期を象徴し、ヨーロッパの政治的・社会的構造に大きな変化をもたらしました。多くのゲルマン人部族がローマ帝国の領土に侵入し、新たな王国を築くことで、ヨーロッパの地政学的な枠組みが大きく変わることになります。

|

|

|

中世イタリア

古代ローマ崩壊後のイタリア半島とその周辺地域には、複数の都市国家が分立するようになりました。そのうちの1つに、サヴォイア家の祖ウンベルト・ビアンカマーノが創始し、現フランス南東部サヴォイアを領土としたサヴォイア伯国があります。サヴォイア家は後にイタリア統一運動(リソルジメント)を主導し、イタリア王国を成立させることになりますので、サヴォイア伯国は古代ローマに次ぐイタリアの祖ともいえます。

中世イタリアでは、サヴォイア伯国のように多くの都市国家が分立し、各々が独自の文化と政治体制を築きました。フィレンツェ、ヴェネツィア、ジェノヴァなどの都市国家は貿易や金融で繁栄し、ルネサンス文化の中心地となりました。また、教皇領を中心にカトリック教会の影響力が強まりました。イタリアは分裂状態が続く中、サヴォイア家のような有力家系が台頭し、最終的には19世紀のリソルジメントを通じて統一国家イタリア王国が誕生しました。

5世紀

西ローマ帝国崩壊後におけるイタリアは、ゲルマン系諸民族の支配下に置かれる混乱の時代でした。476年に西ローマ帝国が滅亡すると、ゲルマン人のオドアケルがイタリア王となり、帝国の残された領域を統治します。オドアケルの支配は一時的な安定をもたらしましたが、493年に東ゴート族の王テオドリックがオドアケルを倒し、イタリアを支配下に置きます。テオドリックはローマの伝統を尊重しつつ、イタリアに安定をもたらしましたが、5世紀末のイタリアは次第に中世へと移行する過程に入りました。

493年 イタリア王国樹立

493年、東ゴート族の王テオドリックがゲルマン人のオドアケルを倒し、イタリア王国を樹立。テオドリックはローマの伝統を尊重しつつ、安定した統治を行い、イタリアは一時的に平穏を取り戻した。

497年 東ゴート王国建国

イタリアに侵入したテオドリック率いる東ゴート族により、ラヴェンナを首都とする東ゴート王国が建国される。ローマ人とゴート人に別の支配体系を当てはめる分離統治が採用された。555年東ローマ帝国に攻め入られ滅亡。

6世紀

6世紀のイタリアは、東ローマ帝国(ビザンティン帝国)による再征服と、ゲルマン民族の侵入が繰り広げられた激動の時代でした。ローマ帝国の復興とその失敗が織り成す複雑な時代であり、イタリア全土が戦乱と外敵の侵入によって荒廃しました。この時期に起こった分裂と対立は、中世イタリアの政治的・文化的な構造を形成し、以降のイタリア史に大きな影響を与えたのです。

568年 ランゴバルド王国(ロンゴバルド王国)建国

北イタリアのロンバルディア地方に侵入したランゴバルド族により、ランゴバルド王国が建設。その後勢力を拡大し、ピーク時には中部イタリアから南イタリアまで支配するも、774年フランク王国に征服され滅亡。

570年 ベネヴェント公国成立

イタリア半島南端部にランゴバルド系の公国ベネヴェント公国が成立。1077年ノルマン人に征服され、1130年にノルマン人により建てられたシチリア王国に併合される。

7世紀

7世紀のイタリアは、ビザンティン帝国とランゴバルド王国の対立が続く中、分裂と変動が進行する時代でした。

ランゴバルド族は6世紀末からイタリア北部と中部に勢力を広げ、7世紀に入るとその支配をさらに強化しました。ランゴバルド王国はロンバルディアを中心に統治し、ピエモンテやトスカーナなど、イタリアの広範な地域を支配下に置きました。彼らは自治を重んじる一方で、ビザンティン帝国との断続的な戦闘を繰り返し、領土を拡大していきます。

一方、ビザンティン帝国の支配下にあったイタリアの地域、特に南部や沿岸部、ローマ周辺のラヴェンナを中心とするエクザルカトゥス(ラヴェンナ総督領)は、ランゴバルド族との戦闘や内部の混乱によって、次第にその影響力を失っていきました。ビザンティン帝国は東方やバルカン半島での戦争に忙殺され、イタリアに対する支配力を維持するのが困難になっていったのです。

7世紀には、ビザンティン帝国の影響力が弱まる中で、ローマ教皇の権威が増大しました。教皇は宗教的な指導者であるだけでなく、ローマ周辺の防衛や行政を担うようになり、徐々に世俗的な権力をも握るようになりました。特に、ローマやその周辺地域における教皇の影響力は、後の中世における教皇領の形成へと繋がる重要な発展でした。

7世紀のイタリアは、ランゴバルド王国の支配強化とビザンティン帝国の影響力低下が進んだ時期であり、地域ごとの分裂が深まった時代でした。この分裂は、イタリアが一つの統一国家として再編成されるまでの長い間、続くことになります。また、教皇権の台頭は、後のヨーロッパ中世における教会の政治的役割を強化する重要な基盤となったのです。

697年 ヴェネツィア共和国の成立

北イタリアのアドリア海岸の商業港を中心にヴェネツィア共和国が建国される。東ローマ帝国、フランク王国との関係を構築し東西貿易で、中世を通して繁栄。1797年にナポレオンに占領され滅亡。

8世紀

8世紀のイタリアは、ランゴバルド王国とローマ教皇の対立が激化し、フランク王国の介入が決定的な影響を与えた時代でした。

8世紀初頭、イタリアではランゴバルド王国が北部と中部を支配していましたが、彼らの勢力拡大はローマ教皇と深刻な対立を引き起こしました。ランゴバルド王国がローマに迫る中、教皇はビザンティン帝国に助けを求めましたが、帝国の支援は十分ではありませんでした。

教皇はフランク王国の支援を得ることを決断し、754年には教皇ステファヌス2世がフランク王ピピン3世と同盟を結びました。ピピンは軍を率いてイタリアに入り、ランゴバルド王国を打ち破り、教皇に広大な領土を寄進しました。この「ピピンの寄進」は教皇領の基盤を形成し、ローマ教皇の世俗的な権力が大幅に強化されました。

8世紀末、フランク王国のカール大帝(シャルルマーニュ)がイタリアに進出し、774年にランゴバルド王国を完全に征服しました。その後、800年にはローマで教皇レオ3世からローマ皇帝の冠を授かり、西ローマ帝国の再興を宣言しました。これにより、イタリアはフランク王国の支配下に入り、教皇とフランク王国の結びつきがさらに強化されました。

8世紀のイタリアは、ランゴバルド王国とローマ教皇の対立がフランク王国の介入を招き、教皇領の成立とカール大帝の戴冠により、フランク王国の支配下に組み込まれる時代でした。この時代の動きが、後の西ヨーロッパの政治的枠組みを形作る重要な基盤となったのです。

752年 教皇領の成立

フランク王国のピピン(左図人物)が、ラベンナをローマ教皇に寄進したことで教皇領が成立。1929年にラテラノ条約によりバチカン市国となる。

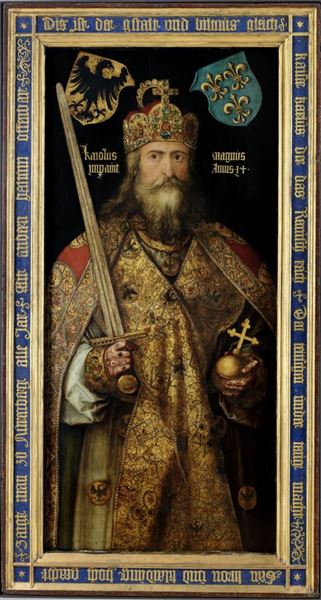

800年 カールの載冠

フランク王国の国王カール1世(左図人物)が、ローマ皇帝として戴冠をうけ「西ローマ帝国」が復活。フランク王国は以後キリスト教世界の保護者と位置付けられるようになる。

9世紀

9世紀のイタリアは、フランク王国と教皇の関係が深まる一方、外敵の侵入や内部の分裂が続く時代でした。

9世紀初頭、フランク王国のカール大帝(シャルルマーニュ)は、教皇レオ3世からローマ帝国の皇帝として戴冠されました。これにより、カロリング朝とローマ教皇の結びつきが強化され、フランク王国がイタリアの保護者としての役割を担うようになりました。イタリア北部や中部は、フランク王国の支配下に入り、教皇領もその保護下に置かれました。

一方で、9世紀には外敵の侵入が相次ぎます。特に、サラセン人(イスラム教徒)が南イタリアやシチリアに進出し、沿岸地域を襲撃しました。また、北部ではマジャール人(ハンガリー人)やヴァイキングの脅威が高まり、イタリア全土で防衛が難航しました。これにより、地方領主の権力が強化され、中央権力の統制が弱まることになります。

9世紀後半には、カロリング朝が衰退し、イタリアは再び分裂の時代を迎えます。各地で領邦国家が台頭し、地方ごとの権力が強まる一方で、中央集権的な統治は困難になりました。この時期、イタリアは数多くの小国に分裂し、それぞれの地域が独自の発展を遂げていくことになります。

9世紀のイタリアは、カロリング朝と教皇の関係が強化された一方で、外敵の侵入や内部の分裂により、地方領主の権力が強まった時期でした。この分裂と権力の分散は、イタリアが中世を通じて統一を果たすことが難しくなる要因となったのです。

831年 イスラムによるシチリア島征服

イタリア半島南部のシチリア島がイスラム勢力に征服される。その支配は11世紀にノルマン人に支配権を奪われるまで続いた。イスラム勢力の支配下でシチリアは多様な文化が混在する地域となり、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教の信徒が共存するようになった。

イスラム支配期には、アラビア語、ギリシャ語、ラテン語などが交錯し、学問、芸術、建築など多くの分野で顕著な発展を遂げました。しかし、11世紀になるとノルマン人による征服が始まり、シチリアはキリスト教世界へと再統合されました。

843年 中フランク王国の成立

ヴェルダン条約の締結で、フランク王国が東フランク王国、西フランク王国、中フランク王国に分裂。このうち中フランク王国が870年のメルセン条約でイタリア王国となり、現イタリアのベースとなった。

▲ヴェルダン条約で形成された国境。緑色の地域が中フランク王国。

10世紀

10世紀のイタリアは、王国の分裂や外敵の侵入が続く中で、神聖ローマ帝国との結びつきが強まる時代でした。

10世紀初頭、イタリアは複数の小国に分裂しており、統一された王国は存在していませんでした。各地で有力な貴族が独自の勢力を築き、王国は名ばかりの存在となり、統治は不安定な状態が続きました。また、サラセン人(イスラム教徒)の襲撃やハンガリー人(マジャール人)の侵入が相次ぎ、イタリア全土は混乱に包まれていました。

この混乱の中、イタリア北部の貴族たちは外部からの助けを求め、神聖ローマ帝国の王オットー1世に支援を依頼しました。オットー1世はイタリアに遠征し、962年にローマ教皇から戴冠されて「ローマ皇帝」となりました。この戴冠により、イタリアは神聖ローマ帝国の支配下に組み込まれ、イタリアとドイツの運命は密接に結びつくことになりました。

10世紀後半、イタリアは神聖ローマ帝国の影響下で再編されましたが、教皇と皇帝の関係はしばしば対立しました。特に教皇位をめぐる権力闘争や帝国の干渉は、教会と世俗の権力の間で複雑な関係を生み出し、後の世紀に続く教皇権と皇帝権の対立の始まりとなりました。

10世紀のイタリアは、分裂と混乱の中で神聖ローマ帝国の影響力が強まり、教皇と皇帝の関係が密接でありながらも緊張をはらむ時代でした。この時代の出来事は、後の中世ヨーロッパにおける帝国と教会の関係を形作る上で重要な役割を果たしたのです。

962年 神聖ローマ帝国の成立

東フランク王オットー1世がローマ皇帝として戴冠したことで神聖ローマ帝国(のちのドイツ)が成立。北イタリアはその圧力を受けるようになった。

神聖ローマ帝国の成立は中世ヨーロッパの歴史において重要な意味を持ちます。この帝国は、現在のドイツを中心にヨーロッパ中央部に広がる領域を支配し、ローマ皇帝の権威とキリスト教の影響力を背景に中世ヨーロッパにおける政治的、宗教的な中心地となりました。しかし、帝国内の諸侯の権力が強く、統一された中央集権的な国家というよりは、諸侯による分権的な構造を持っていたことは留意しておきましょう。

958年 アマルフィ公国成立

「世界一美しい海岸」と称され、世界遺産にも登録されているアマルフィ海岸

イタリア半島南部・ソレント半島南岸にアマルフィ公国が成立した。東ローマ帝国の宗主権のもと、ピサと肩を並べる海洋国家として繁栄。12世紀以降は衰退したが、現在は美しい海岸の見られるイタリア有数の保養地として知られる。

11世紀

11世紀のイタリアは、ノルマン人の南部進出、神聖ローマ帝国との対立、そして教皇権の強化が進んだ時代でした。

11世紀初頭、ノルマン人が南イタリアに進出し、シチリアを含む広範な地域を征服しました。彼らは強力な軍事力を背景にランゴバルド公国やビザンティン帝国から領土を奪い、1040年代にはアプーリア、カラブリア、シチリア全土を支配下に置きました。ノルマン人はこれらの地域に独自の王国を築き、イタリア南部の政治地図を大きく変えることになりました。

11世紀中盤には、神聖ローマ帝国とローマ教皇との対立が深まりました。特に有名なのが「叙任権闘争」で、教会内の高位聖職者の任命権を巡る争いです。神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世と教皇グレゴリウス7世が激しく対立し、皇帝がグレゴリウス7世を破門される事態に至りました。この対立は、教皇権と皇帝権の力関係を根本から揺るがし、イタリアを含む西ヨーロッパ全体に影響を与えました。

11世紀は、教皇権が著しく強化された時期でもあります。教皇グレゴリウス7世は教会改革を推進し、聖職売買や聖職者の結婚を禁止するなど、教会内部の浄化を目指しました。彼の改革により、教会の独立性が高まり、世俗権力からの干渉を排除しようとする動きが強まりました。これにより、ローマ教皇は西ヨーロッパ全体における宗教的指導者としての地位を一層確立することとなりました。

11世紀のイタリアは、ノルマン人による南部の征服、神聖ローマ帝国とローマ教皇の対立、そして教皇権の強化が進んだ時代でした。この時代の変革は、イタリアだけでなくヨーロッパ全体の政治的・宗教的な構造に深い影響を与えたのです。

1005年 ジェノヴァ共和国の成立

イタリア北西部・リグリア海の沿岸に海洋国家ジェノヴァ共和国が成立する。元は古代ローマの軍事基地だったが、中世以降は東方貿易で繁栄し、ヴェネツィアやピサと地中海の覇を争った。

1061年ノルマン人による南イタリア征服(~91年)

ノルマンディー公国出身のノルマン人が南イタリアに侵入。ランゴバルド系の勢力を駆逐し南イタリア一帯を統一した。

この地域には以前からギリシャ正教やイスラム教の影響が強かったため、ノルマン人の征服により、これらの文化がラテン文化と融合する独特の文化的景観が生まれました。ノルマン人の支配は、後に南イタリアの政治的、社会的発展に大きな影響を与えることになります。

12世紀

12世紀のイタリアは、都市国家の発展、神聖ローマ帝国との争い、そして教皇権のさらなる拡大が特徴的な時代でした。

12世紀に入ると、イタリア各地で都市国家(コムーネ)が台頭しました。特に北部と中部の都市、例えばミラノ、ヴェネツィア、フィレンツェなどが独立した政治権力を持ち、商業や金融を中心に繁栄しました。これらの都市は、封建領主や皇帝の支配から自立し、独自の自治体制を確立するようになります。この動きは、後のルネサンス時代に至るまでイタリアの文化と経済を牽引する原動力となりました。

12世紀は、神聖ローマ帝国とイタリアの都市国家や教皇との間で頻繁に争いが起こった時代でもあります。特に、皇帝フリードリヒ1世(バルバロッサ)がイタリア北部の都市国家に対する支配を強化しようとしたことが、ロンバルディア同盟の結成につながりました。この同盟は1176年のレニャーノの戦いで皇帝軍に勝利し、都市国家の自治と権利を守ることに成功しました。

12世紀は、教皇権がさらに強化された時期でもあります。教皇インノケンティウス3世のもとで、ローマ教会はヨーロッパ全土において極めて強い影響力を持つようになりました。彼は各国の君主に対しても強力な影響を及ぼし、教皇権と皇帝権の対立が一層激化しました。この時期、教会は政治的な権力を持つと同時に、十字軍の呼びかけなどを通じて宗教的な指導力も発揮しました。

12世紀のイタリアは、都市国家の成長、神聖ローマ帝国との対立、そして教皇権のさらなる拡大が進んだ時代でした。この時代の都市国家の発展や教皇権の強化は、後のヨーロッパ中世全体に大きな影響を与えたのです。

1115年 フィレンツェ共和国の成立

イタリア中部にフィレンツェ共和国が成立。フィレンツェは、古代ローマ時代より交通の要地として栄え、中世以降は絹・毛織物工業でも繁栄した。13世紀以降、イタリアが教皇派と皇帝派で分裂すると、フィレンツェは教皇派の中心都市となった。

1130年 シチリア王国の成立

ノルマン人ヴァイキングによるシチリア征服後、シチリアとイタリア半島南部が統一されシチリア王国が誕生した。

1167年 ロンバルディア同盟の結成

北イタリアのロンバルディア諸都市で同盟を組み、服属を迫る神聖ローマ帝国に対抗した。盟主はミラノ。皇帝軍を二度撃破するなど成果を収め、都市の自治独立が確立された。

13世紀

13世紀のイタリアは、都市国家間の対立と、教皇権と皇帝権の激しい争いが続いた時代でした。

13世紀のイタリアでは、都市国家同士の対立が激化しました。とりわけ、ギベリン(皇帝派)とゲルフ(教皇派)の二つの派閥が、イタリア各地の都市で支持を集め、激しく対立しました。フィレンツェやシエナなどの都市は、これらの対立の中心地となり、しばしば内戦状態に陥りました。この対立は、都市の政治的な混乱を招くと同時に、地域ごとの独立性を強める結果となりました。

13世紀は、神聖ローマ帝国と教皇の争いが最も激化した時期の一つです。特に、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世と教皇インノケンティウス4世の対立は、両者の間で長期にわたる戦争を引き起こしました。フリードリヒ2世は教皇に対抗してイタリアに強力な支配を及ぼそうとしましたが、最終的には教皇の力に押され、皇帝権は弱体化していきました。この対立は、イタリア全土に広がる政治的混乱を深めました。

シチリア王国は、13世紀を通じて支配者が変わることになります。1266年には、フランスのアンジュー家のシャルル・ダンジューがシチリア王となり、シチリア島と南イタリア本土を統治しました。しかし、1282年に「シチリアの晩祷」と呼ばれる反乱が起き、シチリア島はアラゴン王国の支配下に入る一方で、南イタリア本土は引き続きアンジュー家が統治するという状況に分裂しました。

13世紀のイタリアは、都市国家間の対立と、教皇権と皇帝権の激しい争いが繰り広げられた時代でした。この時代の政治的な混乱と分裂は、イタリア全土に大きな影響を与え、後の中世イタリアにおける権力構造や地域の独立性をさらに強化する結果となったのです。

1282年 ナポリ王国の成立

シチリア島、イタリア半島南部にまたがるシチリア王国が分裂。これによりナポリを中心とする半島側を領土とするナポリ王国が誕生した。

14世紀

14世紀のイタリアは、経済的繁栄とともに、深刻な社会的・政治的危機が交錯する時代でした。

14世紀中盤に発生した黒死病(ペスト)は、イタリア全土に壊滅的な打撃を与えました。人口の大半が死亡し、都市は荒廃、農村部では労働力不足が深刻化しました。この結果、経済が停滞し、社会秩序も崩壊し、各地で暴動や反乱が頻発しました。黒死病はイタリアのみならず、全ヨーロッパにおける中世社会の終焉を象徴する出来事となりました。

一方で、フィレンツェでは14世紀後半にメディチ家が台頭し、都市の政治と経済を支配するようになりました。銀行業で財を成したメディチ家は、文化や芸術のパトロンとしてルネサンスの幕開けに大きな役割を果たしました。フィレンツェはこの時期、イタリアのみならず、ヨーロッパ全体で文化的中心地としての地位を確立しました。

14世紀は、教皇庁がフランスのアヴィニョンに移転した「アヴィニョン捕囚」(1309-1377)も重要な出来事です。この期間、教皇の権威は低下し、イタリアにおける教会の影響力も揺らぎました。さらに、1378年から始まる教会大分裂(シスマ)は、複数の教皇が対立し、教会の権威と統一性が失われ、イタリア全土で宗教的混乱が広がりました。

14世紀のイタリアは、黒死病による壊滅的な打撃と社会的混乱、メディチ家の台頭によるフィレンツェの文化的繁栄、そして教会の分裂が特徴的な時代でした。この時代の変動は、ルネサンスへの道を切り開くとともに、イタリアの政治的・社会的構造に大きな影響を与えたのです。

1309年 アヴィニョン捕囚

1309年、フランス王フィリップ4世の圧力により、教皇庁はローマからアヴィニョンに移転した。これにより、教皇たちは約70年間、フランスの支配下に置かれることとなる。この時期を「アヴィニョン捕囚」と呼び、教会の権威と独立性が大きく揺らぐ結果となった。この出来事は後の教会の分裂や、キリスト教世界全体に深刻な影響を及ぼすことになる。

1378年 教会大分裂(シスマ)

1378年、アヴィニョンからローマへの教皇庁の帰還後、二人の教皇が同時に選出され、教会は分裂状態に陥った。この「教会大分裂」(シスマ)は、アヴィニョン教皇庁の時代から続く教皇権の弱体化が背景にある。この分裂は40年以上続き、キリスト教世界に深い混乱を招き、信仰と教会の権威への信頼が揺らぐ事態となった。

1395年 ミラノ公国の成立

ビスコンティ家のジャン・ガレアッツォが神聖ローマ皇帝より公位を得たことで、ミラノ公国が成立。北イタリアのロンバルディア地方を支配下に置いた。

|

|

|

近世イタリア

近世イタリアは、ルネサンスの中心地として文化と芸術の黄金期を迎えました。フィレンツェ、ヴェネツィア、ローマなどの都市国家が繁栄し、メディチ家のようなパトロンが芸術家を支援したことで、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロなどの巨匠が活躍しました。彼らの活動は建築、絵画、彫刻に多大な影響を与えました。また、政治的には多くの都市国家が独立し、しばしば領土争いが発生しました。宗教改革とカトリック教会の対立もこの時期に深まっています。経済的には、交易と銀行業が発展し、特にヴェネツィアとジェノヴァが地中海貿易の中心として重要な役割を果たしました。

15世紀

15世紀のイタリアは、ルネサンスの隆盛とともに、都市国家間の競争と複雑な政治的情勢が織り交ざった時代でした。

15世紀は、ルネサンスが最盛期を迎えた時代です。フィレンツェ、ヴェネツィア、ローマなどの都市が文化と芸術の中心地として栄え、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロといった巨匠たちが輩出されました。メディチ家や他の有力なパトロンたちが芸術家や学者を支援し、古典文化の復興と新しい思想の普及が進みました。ルネサンスはイタリアだけでなく、ヨーロッパ全体の文化的変革に大きな影響を与えました。

イタリアはこの時期、多くの都市国家に分裂しており、フィレンツェ、ミラノ、ヴェネツィア、ナポリなどの主要都市が、それぞれの勢力を拡大しようと争っていました。ミラノのスフォルツァ家やナポリ王国、ローマ教皇領などが政治的・軍事的な競争を繰り広げました。これらの争いはしばしば戦争に発展し、イタリア全土が緊張状態に陥ることもありました。

15世紀の教皇庁は、宗教的権威のみならず、政治的な影響力を強めました。特に、教皇ニコラウス5世やシクストゥス4世は、ローマの再建やバチカンの強化に力を入れ、教皇庁の威厳を高めました。しかし、教皇の政治介入は他のイタリア諸国との対立を深め、イタリア全体の政治情勢を複雑にしました。

15世紀のイタリアは、ルネサンスの文化的黄金期とともに、都市国家間の競争と教皇庁の政治的影響力が絡み合う時代でした。この時代の動きは、後のイタリア戦争やヨーロッパ全体の政治的変動に直接的な影響を及ぼすことになります。

1416年 サヴォイア公国の成立

サヴォイア伯アメデーオ8世が、神聖ローマ皇帝より公爵の位を与えられたことでサヴォイア公国が成立。公国は侵略や婚姻によりイタリア北西部にまで領土を拡大し、16世紀にはイタリアのピエモンテに拠点を移す。

1494年 イタリア戦争の開始(~1559年)

神聖ローマ帝国のハプスブルク家とフランスのヴァロワ家がイタリアの利権をめぐり対立し、イタリア戦争が開始される。フランス・シャルル8世のイタリア侵入が発端となった。この戦争の結果、北イタリアからフランス勢力は一掃された。

▲イタリア戦争の戦いの一つパヴィアの戦い

16世紀

16世紀のイタリアは、イタリア戦争や宗教改革の影響を受け、大きな変革と苦難を経験した時代でした。

16世紀初頭、イタリアはフランス、スペイン、神聖ローマ帝国などの大国によるイタリア戦争の舞台となりました。この戦争は1494年から1559年まで続き、イタリア各地が戦場となり、都市国家の独立が失われる原因となりました。特に1559年のカトー=カンブレジ条約により、イタリアの多くの地域がスペインの支配下に置かれることになりました。

16世紀は宗教改革の時代でもありました。マルティン・ルターの95カ条の提題(1517年)によって始まった宗教改革は、イタリアにも影響を与えました。教皇庁はこれに対抗して対抗宗教改革を推進し、トリエント公会議(1545-1563年)を開催してカトリック教会の教義と体制の改革を行いました。これにより、教皇権が再び強化されましたが、ヨーロッパ全土での宗教的対立は激化しました。

16世紀後半には、ルネサンスの文化的潮流が次第に衰退し、マニエリスムと呼ばれる新しい芸術様式が登場しました。この時代、ミケランジェロやティツィアーノといった巨匠たちは、ルネサンスの技法を継承しつつ、より複雑で感情的な表現を追求しました。マニエリスムは、宗教的緊張や社会的変動を反映した、ルネサンスとは異なる美学を打ち立てました。

16世紀のイタリアは、イタリア戦争による外国勢力の支配、宗教改革と対抗宗教改革の影響、そしてルネサンスの終焉と新しい芸術様式の登場が特徴的な時代でした。これらの変化は、イタリアの社会、文化、政治に深い影響を与え、次の時代への布石となったのです。

1527年 ローマ劫掠

神聖ローマ帝国とフランス王国がイタリアを巡り衝突を繰り返していた中、皇帝軍が教皇領のローマに侵攻し、略奪や殺戮を行なう事件が発生する。

▲ローマ劫掠の様子/Johannes Lingelbach画

17世紀

17世紀のイタリアは、政治的衰退と文化的変革が交錯する時代でした。

17世紀のイタリアは、16世紀末に締結されたカトー=カンブレジ条約の結果として、スペインの支配下にありました。特に南イタリアとシチリアはスペインの直接統治を受けていました。スペインの重税と経済的抑圧により、イタリアは政治的にも経済的にも衰退し、多くの地域で貧困が広がりました。これにより、かつての都市国家の栄光は失われ、イタリア全土で反乱や不満が高まりました。

一方で、17世紀はバロック文化が花開いた時代でもありました。バロック様式は、ローマを中心に発展し、ベルニーニやカラヴァッジョなどの芸術家たちがその代表例です。バロック芸術は、感情の激しさや動的な表現を特徴とし、宗教的テーマを壮麗に描き出しました。これにより、イタリアは再びヨーロッパの文化的中心地としての地位を取り戻しました。

17世紀前半、ヨーロッパでは三十年戦争(1618-1648)が勃発し、宗教的・政治的対立が激化しました。イタリアもこの戦争の影響を受け、特に北部のイタリア諸国は、戦争による経済的・社会的な混乱に巻き込まれました。教皇庁はカトリック教会の擁護者としてこの対立に関与し、イタリアにおけるカトリック教会の権威を維持しようと努めましたが、ヨーロッパ全体の宗教的分裂は深まるばかりでした。

17世紀のイタリアは、スペイン支配による政治的衰退と経済的困窮の一方で、バロック文化が栄えた時代でした。また、宗教的対立がヨーロッパ全体に波及し、イタリアもその影響を受ける中、カトリック教会の権威が再確認された時期でもありました。この時代の変動は、イタリアの社会と文化に深い影響を残しました。

|

|

|

近代イタリア

19世紀中期に、オーストリアやフランス支配からの解放運動が活発になり、サルデーニャ王国はその先頭に立つようになりました。そしてサルデーニャ王国はイタリア諸国を次々と併合していき、1861年についに国家統一を成し遂げたことでイタリア王国が成立しました。

イタリア王国は、王家や憲法、政治制度をサルデーニャ王国から受け継ぎましたが、国民の大部分(貧困層)は、統一事業から外されていたため、新しく適用されるルールを受け入れず反体制に傾く人が続出しました。その結果権力で労働者階級を無理矢理従わせる「ファシズム」が台頭するようになったのです。

18世紀

18世紀のイタリアは、政治的分裂が続く中、啓蒙思想や文化的革新が進行した時代でした。

18世紀初頭、イタリアの多くの地域は、スペイン継承戦争(1701-1714)の結果、ハプスブルク家やブルボン家の支配下に置かれました。ミラノやナポリ、シチリアなどの重要な地域は、スペインからオーストリア・ハプスブルク家やフランス・ブルボン家へと統治者が変わり、イタリアの政治地図が大きく変わりました。しかし、これによりイタリアは依然として外国勢力の影響下にあり、統一は遠いままでした。

18世紀は、イタリアにおいても啓蒙思想が広がった時代です。フィレンツェ、ミラノ、ナポリなどの都市では、啓蒙思想家が活発に活動し、科学や哲学、法律改革が進められました。啓蒙思想は特に上流階級や知識人の間で支持され、イタリア社会に新しい価値観と改革の機運をもたらしました。しかし、これらの思想がイタリア全土に浸透するには時間がかかり、社会全体の変革には至りませんでした。

18世紀のイタリアは、文化と芸術の面でも大きな発展を遂げました。特に音楽の分野では、ヴェネツィアやナポリがオペラの中心地として栄え、ヴィヴァルディやスカルラッティといった作曲家が活躍しました。また、ローマやトリノではバロックからロココへの移行が進み、建築や絵画で華麗な装飾が特徴的な作品が生まれました。これにより、イタリアは依然としてヨーロッパ文化の重要な発信地であり続けました。

18世紀のイタリアは、ハプスブルク家とブルボン家の支配による政治的分裂が続く中、啓蒙思想が広まり、文化と芸術が発展した時代でした。この時代の変革と革新は、後のイタリア統一運動や近代化への土台を築いたのです。

1701年 スペイン継承戦争

スペイン継承戦争にオーストリア(ハプスブルク家)が勝利した結果、スペインに代わりオーストリアがイタリアに影響を及ぼすようになる。

▲スペイン継承戦争の海戦の一つ「ビーゴ湾の海戦」

1701年のスペイン継承戦争は、ヨーロッパの勢力バランスに大きな影響を与えました。オーストリア(ハプスブルク家)が勝利を収めた結果、イタリアにおけるスペインの影響力が減少し、代わってオーストリアがイタリアの政治に大きな影響を及ぼすようになりました。これにより、イタリアの多くの地域がオーストリアの支配下に入り、イタリア統一運動が始まる19世紀半ばまで、オーストリアの影響力が続くことになります。この時期のイタリアは、外国勢力の政治的支配と文化的影響の下で、その独自性を保つことに苦労しました。

1720年 サルデーニャ王国(後のイタリア王国)の成立

ロンドン条約の結果、サルデーニャ島がサヴォイア公国の領土に編入。同時にサヴォイア家が、サルデーニャ王の称号を手にしたことでサルデーニャ王国が成立した。サルデーニャ王国はトリノを拠点に着実に勢力を拡大し、フランスやオーストリアからの独立を志向するようになる。

1796年 ナポレオン・ボナパルトによるイタリア遠征

フランス革命後に台頭したナポレオン・ボナパルトが、アルプスを超えてイタリアに侵入。オーストリア・サルデーニャ王国の連合軍がこれを迎え撃ったが敗れ、北イタリアの大部分をナポレオンに征服される。ナポレオン統治時代に、イタリアに自由・平等などの思想が持ち込まれ、のちのイタリア統一運動のきっかけとなった。

▲イタリア戦役の戦いの一つ「リヴォリの戦い」

19世紀

19世紀のイタリアは、統一運動(リソルジメント)とナポレオン戦争の影響が中心となる時代でした。

19世紀初頭、ナポレオン・ボナパルトがイタリアを征服し、多くの地域でフランスの支配が及びました。ナポレオンはイタリアにいくつかの新しい王国や公国を設立し、フランスの法制度や行政改革を導入しました。これにより、封建制度が廃止され、近代的な行政機構が整備されましたが、ナポレオンの失脚後、1815年のウィーン会議でイタリアは再び分裂し、旧体制が復活しました。

19世紀中盤、イタリアでは「リソルジメント」と呼ばれる統一運動が活発化しました。サルデーニャ王国のカミッロ・カヴール首相が中心となり、フランスのナポレオン3世の協力を得てオーストリアに対抗し、イタリア北部の統一を進めました。また、ジュゼッペ・ガリバルディが南イタリアでの「千人隊遠征」を成功させ、1861年にはヴィットーリオ・エマヌエーレ2世を初代国王とするイタリア王国が成立しました。

イタリア統一の過程で、教皇領は統一の障壁となりました。教皇ピウス9世は、ローマと教皇領を守ろうとしましたが、1870年にプロイセン・フランス戦争の混乱を利用してイタリア軍がローマに進軍し、教皇領を併合しました。これにより、イタリア統一は完成し、ローマがイタリア王国の首都となりましたが、教皇とイタリア政府の対立は続きました。

19世紀のイタリアは、ナポレオン戦争による社会変革と、リソルジメントによる統一運動が進展した時代でした。最終的にイタリアは統一を果たしましたが、その過程で多くの犠牲と困難がありました。この時代の統一運動は、近代イタリア国家の礎を築いた重要な出来事でした。

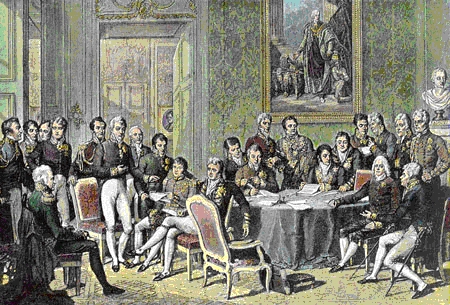

1814年ウィーン会議

ナポレオン戦争後の国際秩序を話し合うウィーン会議が開催される。この会議の中で北イタリアが再びオーストリアに帰属することが決定した。

▲ウィーン会議の様子

1814年のウィーン会議は、ナポレオン戦争後のヨーロッパの再編成を目的とした重要な国際会議でした。この会議では、ヨーロッパの国境線の再配置や君主制の復活などが決定され、北イタリアが再びオーストリアの支配下に入ることが決定されました。これにより、イタリアの統一運動に大きな障壁が生じることになります。ウィーン会議の決定は、後のイタリア統一運動や独立戦争の背景となり、イタリア国家形成の重要な要因となりました。

1816年 両シチリア王国の成立

シチリア王国とナポリ王国が統合されたことにより両シチリア王国が成立。ブルボン家のフェルディナンド1世が国王として即位した。

1820年 ナポリ革命

両シチリア王国のナポリにて、ブルボン家の反動政策に不満を抱いた層が反乱を起こす。スペイン革命に刺激を受けたもの。オーストリアの介入があり最後には鎮圧された。

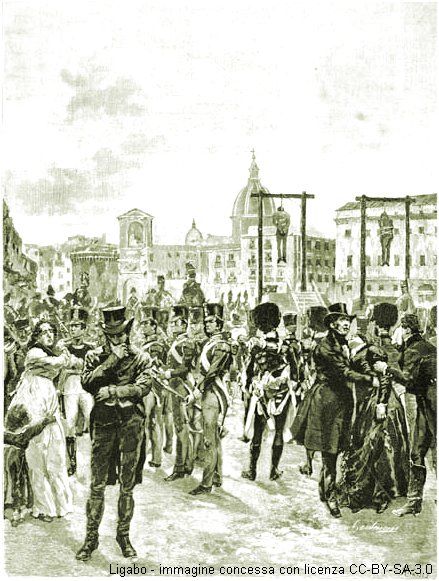

▲革命失敗後、絞首刑に処されるジュゼッペ・シルヴァティとミケーレ・モレッリ

1821年 ピエモンテ革命

サルデーニャ王国トリノにて、立憲革命が勃発。民衆の意見が反映される議会の設置を求めた。最後には反革命主義のサルデーニャ王カルロ・フェリーチェ(左図人物)により弾圧された。

1848年 1848年革命

フランス二月革命をきっかけに、ヨーロッパ各地で革命運動(1848年革命)が引き起こされ、専制主義的なウィーン体制が崩壊した。イタリアでもサルデーニャ王国主導でミラノ、ヴェネツィアで反乱が起こり、イタリア統一運動およびイタリア独立戦争の引き金となった。

▲ミラノで起こったオーストリア支配に対する反乱「ミラノの5日間」

1859年 第二次イタリア独立戦争の開始

1859年、イタリア統一運動の激化を背景に第二次イタリア独立戦争が勃発し、サルデーニャ王国は北イタリアを支配下に置くオーストリア帝国に対して攻撃を開始した。フランスのナポレオン三世の支援を得たサルデーニャ王国は、オーストリアに対する複数の戦闘で勝利を収め、特に、ソルフェリーノの戦いはこの戦争の重要な転換点となり、オーストリアの北イタリアからの撤退を促した。この勝利により、イタリア統一運動は新たな勢いを得ることとなった。

▲第二次イタリア独立戦争の戦いの一つ「ソルフェリーノの戦い」

1861年 イタリア王国の成立

イタリア独立戦争の中でジュゼッペ・ガリバルディが南イタリアを征服し、イタリア半島の統一を成し遂げた。古代ローマ以来のイタリア統一国家イタリア王国が成立した。ただし一部はまだオーストリア支配だったため、「未回収のイタリア(イタリア・イレデンタ)」問題として尾を引くことになる。

1866年 ヴェネツィアがイタリア王国に併合

普墺戦争(プロイセン・オーストリア戦争)で戦勝国になったことにより、オーストリアに支配されていたヴェネツィアの奪還に成功。イタリア統一が完成に近づいた。

▲プロイセンの勝利を決定的なものにした「ケーニヒグレーツの戦い」

1871年 ローマがイタリア王国に併合

イタリア王国はローマ教皇領を占領し、首都をローマに移す。これによりイタリア統一がほぼ完成された。ローマの併合は、イタリア統一運動の最終段階を象徴し、ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世が統一イタリアの国王として正式にローマを首都とすることで、国家の政治的中心が確立された。この出来事は、イタリアの近代国家としての確立に重要な役割を果たした。

1896年 第一次エチオピア戦争の勃発

イタリアが植民地支配を確立すべくエチオピアに軍事侵攻を開始(エチオピア戦争)。侵攻に二度行われ、一度目はウチアリ条約の解釈をめぐり対立したことが原因。結果はアドワの戦いで大敗したイタリア軍が撤兵したことで終結した。

▲「アドワの戦い」で軍を率いるエチオピア王メネリク2世

20世紀前半

20世紀前半のイタリアは、第一次世界大戦、ファシズムの台頭、そして第二次世界大戦と大きな変革と激動を経験した時代です。

20世紀初頭、イタリアは第一次世界大戦に参戦し、連合国側に加わりました。しかし、戦争はイタリアに深刻な影響を及ぼし、経済的疲弊と社会的混乱が広がりました。戦後、戦勝国として領土を拡大しましたが、国内では「勝利なき勝利」として不満が高まり、政治的な不安定が続きました。

この不安定な状況の中で、ベニート・ムッソリーニが率いるファシスト党が1922年に政権を掌握しました。ムッソリーニは独裁体制を確立し、強力な国家主義と軍事主義を推進しました。ファシスト政権は経済の統制を強化し、イタリア社会を全体主義的な方向へと導きました。また、ムッソリーニはローマ帝国の再興を掲げ、エチオピア侵略やアルバニア併合など、積極的な対外拡張を図りました。

第二次世界大戦において、イタリアはナチス・ドイツと同盟を結び枢軸国側で参戦しました。しかし、戦局が不利になるにつれ、イタリア国内では反ファシズム運動が広がり、1943年にはムッソリーニが失脚し、イタリアは連合国側に寝返りました。戦後、イタリアは大きな損害を被り、1946年には王制が廃止され、共和国が成立しました。

20世紀前半のイタリアは、第一次世界大戦の苦難、ファシズムの台頭と独裁政権、そして第二次世界大戦による崩壊と共和国の成立という激動の時代でした。この時期の出来事は、イタリアの近代史における大きな転換点となり、以降のイタリア社会と政治の基盤を形成しました。

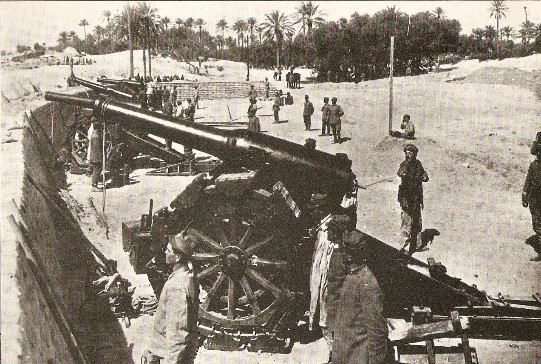

1911年 伊土戦争の勃発

イタリアによるオスマン帝国領リビアへの軍事侵攻をきっかけに伊土戦争が開始される。結果はイタリアの勝利となり、リビアはイタリア王国に併合された。

▲伊土戦争中、リビアの港に駐留するイタリア軍

1914年 第一次世界大戦の開始

オーストリア皇太子暗殺事件をきっかけに第一次世界大戦が開始される。イタリアは「未回収のイタリア」問題を念頭に、オーストリアに敵対する連合国(協商国)側として参戦し、戦勝国となった。

▲イタリア戦線「ヴィットリオ・ヴェネトの戦い」におけるイタリアの機関銃手

1921年 ファシスト党の成立

「革命行動ファッショ」を母体とするファシズム政党ファシスト党が成立する。党首はベニート・ムッソリーニ(左図人物)。

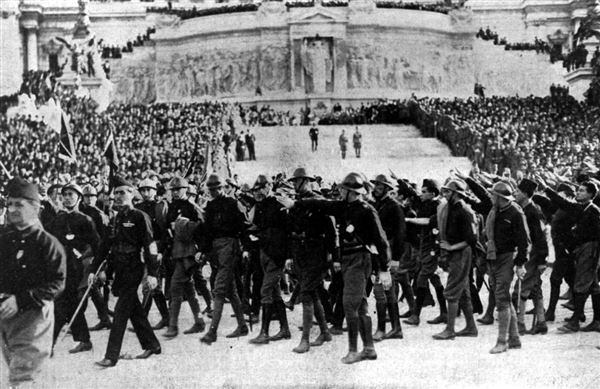

1922年 ローマ進軍

第一次世界大戦後の不況の中、反革命勢力の支持を得たファシスト党のムッソリーニが、クーデターにより政権を奪取。反動的な国王もこのクーデターを容認した。ムッソリーニのローマ進軍は、ファシスト党の権力掌握の決定的な瞬間であり、イタリアにおける独裁体制の始まりを告げた。この出来事により、ムッソリーニは首相に任命され、ファシスト政権は強権的な統治を進めることとなった。

▲ローマに入城するファシスト党員

1929年 バチカン市国の成立

イタリア王国と教皇庁との間でラテラノ条約が結ばれバチカン市国が成立した。ローマ教皇庁とイタリア王国は、イタリア統一運動でイタリア軍が教皇支配下のローマを占領して以来対立を続けていたが、これをもって和解した。

1937年 日独伊防共協定の結成/国際連盟からの脱退

前年に日本とドイツの間で結ばれた日独防共協定にイタリアも参加し、日独伊防共協定が成立した。この三か国による共産勢力に関する情報共有、ソ連に対する軍事的なけん制を目的としていた。

1939年 第二次世界大戦の勃発

1939年にドイツのポーランド侵攻に端を発し、第二次世界大戦が勃発。イタリアも40年6月に枢軸国勢力として参戦。しかし第一次世界大戦後から続く不況や、それによる軍の近代化の遅れもあり、戦況はみるみる悪化、早々に連合軍に降伏することとなり、国内はファシスト勢力と連合国勢力に二分される内乱状態に突入した。

▲サレルノからイタリアに侵攻する連合軍

1943年 バドリオ政権の誕生

戦況の悪化から内乱が起き、バドリオ(左図人物)によりムッソリーニ政権が打倒される。同時に成立したバドリオ政権は連合国との無条件降伏に調印し、ドイツに宣戦布告。同年ドイツ軍に解放されたムッソリーニによりイタリア社会共和国(サロ共和国)の成立した。

1945年 イタリア社会共和国の崩壊

ムッソリーニがパルチザンに拘束され処刑される。元首を失ったイタリア社会共和国も崩壊した。これにより、イタリアはファシストの支配から解放され、新たな政治的転換期に入ることとなった。この時期、イタリアは混乱と破壊の中から立ち直りを図り、戦後の復興と民主的な国家再建に向けた道を歩み始めた。

|

|

|

現代イタリア

戦後はイタリア国内からファシスト勢力を一掃できたものの、戦争により膨大な犠牲が発生し、国土は荒れ果ててしまいました。このことで求心力を失った王家は、王制存続の是非を問う国民投票にかけられり、僅差で廃止派が上回ったことで、国外追放処分に。同時に1946年6月18日、現在に続くイタリア共和国が成立しました。

新たな共和制の下、イタリアは戦後復興と経済発展に取り組みました。マーシャル・プランの援助を受けて、インフラの再建と産業の再生に成功し、1960年代には「イタリアの奇跡」と呼ばれる急成長を遂げました。政治的には、共和制の安定を図りつつ、ヨーロッパ統合への積極的な参加を進め、EUの創設メンバーとして重要な役割を果たしました。文化面でも映画やファッション、料理が世界的に注目され、国際的な影響力を強めています。

20世紀後半

20世紀後半のイタリアは、戦後復興、経済成長、そして政治的不安定が特徴的な時代でした。

第二次世界大戦後、イタリアは荒廃した経済の復興に取り組みました。1948年にマーシャル・プランの援助を受け、経済が急速に回復しました。1950年代から1960年代にかけて「経済の奇跡」と呼ばれる急速な成長を遂げ、イタリアは工業国としての地位を確立しました。自動車産業や家電製品の生産が飛躍的に増加し、イタリアは西ヨーロッパの経済大国の一つとなりました。

しかし、急速な経済成長の一方で、イタリアは政治的不安定に悩まされました。1946年に共和制が成立して以来、短命な政権が次々と誕生し、政局は混迷を深めました。特に1960年代から1980年代にかけて、極左と極右のテロ活動が激化し、「鉛の時代」と呼ばれる不安定な時期が続きました。赤い旅団などの極左組織が誘拐や暗殺を行い、社会不安が広がりました。

20世紀後半、イタリアは欧州統合の推進に積極的に関与しました。1957年のローマ条約により、欧州経済共同体(EEC)の設立に参加し、欧州連合(EU)形成の重要な一員となりました。イタリアは国際的な地位を高め、経済的・政治的な影響力を拡大しましたが、国内の経済格差や政治的腐敗といった問題は依然として残りました。

20世紀後半のイタリアは、戦後復興と経済成長の成功とともに、政治的不安定とテロ活動の増加が見られた時代でした。また、欧州統合の重要な一員として国際的な地位を築きましたが、国内の課題は引き続き解決が求められる状況にありました。この時代の経験が、21世紀のイタリアの基盤を形成しています。

1946年 イタリア共和国の成立

戦後イタリア王家は、ファシストの独裁を容認し、第二次世界大戦参戦で国土を荒廃させたことの責任が問われる。結果国民投票により王政の廃止が決定。共和政に移行し、48年にはイタリア共和国憲法を施行した。(イタリア共和国の成立)

1948年 マーシャルプランの実施

アメリカの国務長官マーシャルの提案をきっかけに、戦争で荒廃したヨーロッパに対するアメリカの援助が開始される。この援助をきっかけにイタリアは「奇跡的復興」といわれる経済成長を遂げることになる。

1980年 ボローニャ中央駅爆弾テロ事件

イタリアのボローニャ中央駅にて爆破テロ事件が発生。85人が死亡、200人以上が負傷し、当時のイタリア社会に大きな衝撃を与えた。このテロは、政治的動機に基づいて行われたとされ、当時のイタリアで活動していた極右や極左の過激派グループ間の緊張が背景にあった。この事件は、イタリア政府に対する治安強化とテロ対策の必要性を強く示唆した。

1992年 第二共和政の開始

政財界の汚職、マフィアの摘発などが続き、政財界の大変革が行われた。イタリアではこの変革以降の政体を第二共和政と呼ぶ。広範囲にわたる司法調査「マニ・プルーティ作戦」は、多くの政治家やビジネスリーダーの汚職を暴露し、多数の逮捕と有罪判決をもたらした。この一連の出来事は、イタリアの政治文化を一新し、公共の透明性と責任を重視する新たな時代の到来を告げた。

21世紀

21世紀のイタリアは、経済の課題、政治的な変動、そして欧州連合(EU)における役割が際立った時代です。

21世紀初頭、イタリアは経済的な課題に直面しました。2008年の世界金融危機以降、イタリア経済は成長が停滞し、失業率の増加や国債の膨張に悩まされました。特にユーロ圏危機の際には、イタリアの財政問題が欧州全体に不安をもたらし、厳しい緊縮財政政策が導入されました。しかし、これにより社会的な不満が高まり、経済改革の必要性が一層強調されました。

21世紀のイタリアでは、政治的な変動が続いています。特に2010年代には、ポピュリスト政党である「五つ星運動」や右派の「北部同盟」が台頭し、従来の政党システムが揺らぎました。これにより、連立政権が頻繁に交代し、政治の不安定さが続きました。移民問題やEUとの関係をめぐる対立も激化し、国内外での影響が大きくなっています。

21世紀において、イタリアはEUの一員として重要な役割を果たしています。特に、気候変動対策や移民政策、経済改革においてイタリアは欧州全体の課題に取り組んでいます。また、2020年の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの際には、イタリアが欧州で最も深刻な被害を受けた国の一つとなり、EUの連帯や支援の重要性が改めて認識されました。

21世紀のイタリアは、経済的課題や政治的変動に直面しながらも、欧州連合の重要な一員として国際社会での役割を果たしている時代です。国内外の課題に取り組みつつ、イタリアは新たな時代の挑戦に対応し続けています。

以上が、古代から現代までのイタリアの歴史年表です。古代ローマの栄光から始まり、共和政への移行、帝国の拡大と衰退を経験。中世を通じて、イタリアは分裂し諸侯の支配下に入り、ルネサンスの時代には芸術と文化が華やかに花開きました。

19世紀には、イタリア統一運動が盛り上がり、複数の小国家が統合して近代イタリア国家が誕生。しかし、20世紀には二度の世界大戦とファシズムの台頭に直面し、その後の共和国への移行期には政治的、社会的に多くの困難を経験しました。

戦後の復興を経て、イタリアは経済成長を遂げ、ヨーロッパ統合の一翼を担い、現在では国際社会において重要な役割を果たしています。長い歴史を通じて、イタリアはその文化的遺産と政治的変遷により、ヨーロッパおよび世界の歴史において常に重要な位置を占めてきたのです。

|

|

|