ヨーロッパの気候

寒冷な気候は勇気を育み、温暖な気候は感受性を育てる。

ヨーロッパとはこの両者の緊張から生まれた文明である。

─ モンテスキュー『法の精神』(1748)

ヨーロッパって、一見するとひとつの大陸に見えますが、じつは気候のバリエーションがものすごく豊か。イギリスやフランスみたいに年中しっとり雨が降る地域もあれば、スペインのようにカラッカラな夏が長く続く地域もあるし、北欧みたいに冬が長くて厳しい国もあります。ではなぜこんなにも多様な気候がヨーロッパに広がっているのか?そして、その気候が歴史や人々の暮らしにどんな影響を与えてきたのか?このページでは、「ヨーロッパの気候を知る意義」から「主要な気候タイプ」「歴史との関係性」まで、わかりやすくかみ砕いて解説します。

|

|

|

|

|

|

ヨーロッパの気候を知る意義

「ヨーロッパの気候を学ぶ意味ってあるの?」と思った人、ちょっと待ってください。じつはこの“気候”という視点こそが、ヨーロッパの文化や政治、経済の流れを読み解くヒントになるんです。

気候が文明のかたちを決めた

たとえば地中海性気候の南ヨーロッパでは、乾いた夏と穏やかな冬のおかげでオリーブやブドウなどの作物が育ち、そこからワイン文化やオリーブ油を使った料理が発展しました。一方、冷涼で湿った気候のイギリスやドイツでは、ビールや麦文化が根付きました。つまり気候が食や生活習慣を形づくってきたんですね。

気候は戦略にも影響を与える

戦争や交易の場面でも、気候の理解が勝敗を左右することがよくあります。有名な話では、ナポレオンやヒトラーがロシアの冬に苦しめられた話が代表例。寒冷な気候と長い冬は、軍事行動にとって大きな障害となったのです。地理だけでなく「気候」を読む力が、ヨーロッパ史ではとても重要だったわけです。

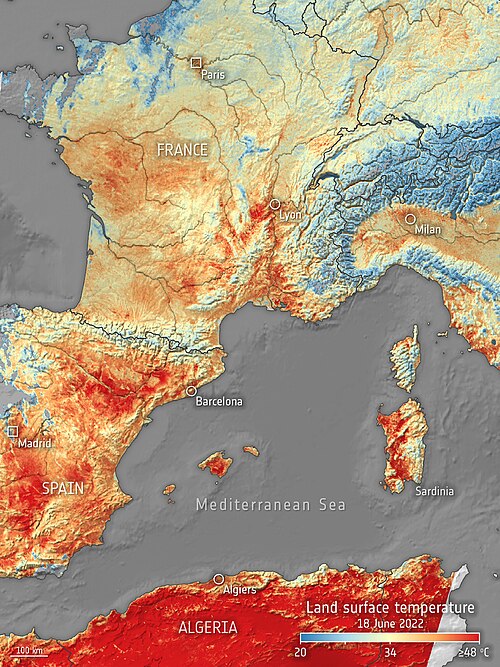

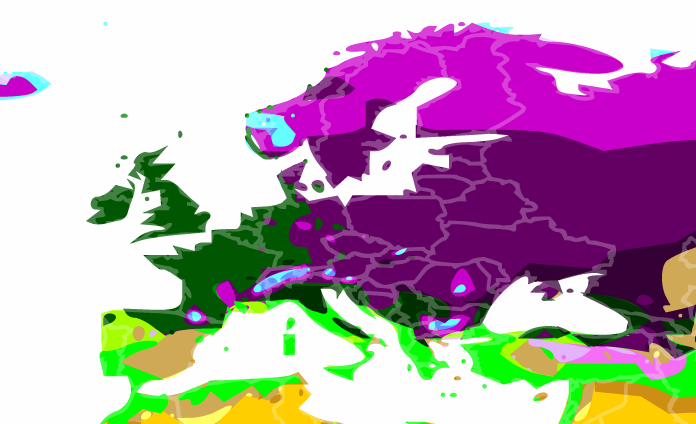

ヨーロッパの気候分布

ヨーロッパの気候分布図

西のCfb(西岸海洋性:緑)、南のCsa・Csb(地中海性:黄緑)、東のDfa・Dfb(大陸性:紫)、北や山岳地帯のDfc・Dfd(亜寒帯性:ピンク)が帯状に広がっている

出典:Photo by LordToran / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

| 気候区分 | 分布地域 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 西岸海洋性気候(Cfb) |

|

|

| 地中海性気候(Csa, Csb) |

|

|

| 大陸性気候(Dfb, Dfaなど) |

|

|

| 亜寒帯気候(Dfc, Dfdなど) |

|

|

| 高山気候(H) |

|

|

| ステップ気候(BSk) |

|

ヨーロッパは緯度も地形も複雑で、いくつかの気候タイプがモザイク状に入り組んでいます。ここでは代表的な気候を紹介します。

西岸海洋性気候

イギリス、フランス西部、オランダなどがこの気候に属します。特徴は「一年を通じて湿潤で温暖」というところ。気温の変化が少なく、農業や牧畜にとってはありがたい環境です。これを支えているのが北大西洋海流と偏西風。海と風の力で成り立つ、まさに“海と仲良しな気候”なんです。

地中海性気候

スペイン、イタリア、ギリシャなど南ヨーロッパの顔ともいえる気候。夏はカラカラに乾いていて、冬はほどよく雨が降る。この乾燥がオリーブやワインにピッタリなんですね。また、夏の熱気が強いため、白い壁の家や日陰を活かした街並みなど、建築にも気候が反映されています。

大陸性気候

ポーランド、ハンガリー、ロシア西部などに見られる気候で、内陸に位置するため気温の年較差がとても大きいのが特徴です。冬はがっつり寒く、夏は意外と暑くなる。そのため四季がはっきりしていて、小麦やジャガイモの栽培に適している地域が多いです。

亜寒帯気候

フィンランド、スウェーデン北部、ロシア北西部などがこの気候。冬は非常に長く厳しく、夏は短いけれど一気に気温が上がるため、森林資源の活用や夏の間の集中した農業活動が特徴です。バイオマスエネルギーなど、寒冷地ならではの工夫も見られます。

気候から紐解くヨーロッパ史

フランス革命期の「ヴェルサイユ行進」(1789年10月5日)

小氷期の寒冷な気候が農作に打撃を与えたことによる、パンの不作と価格高騰に抗議し、婦人たちを中心とした民衆がヴェルサイユに行進した歴史的場面

出典:Restoration/Wikipedia commons Public domainより

気候の変化は、単なる自然現象にとどまらず、文明の勃興や戦争、革命といった歴史のうねりをも左右してきました。特にヨーロッパは、氷期と温暖期、干ばつと大雨、そして農業の繁栄と飢饉の循環が複雑に交錯する大陸。その気候的背景に目を向けると、ヨーロッパ史の舞台裏に潜む“もうひとりの登場人物”が見えてくるのです。以下では、古代から現代に至るまでの気候変動と、それが引き起こした社会・文化の変容を、時代ごとにわかりやすくかみ砕いて解説していきます。

古代:温暖期がもたらした農耕社会の発展

紀元前3000年頃から始まった地中海性気候の安定期は、エーゲ海沿岸やイタリア半島で農耕が発展する基盤となりました。雨が冬に集中し、夏は乾燥するというこの気候は、オリーブやブドウといった作物にとって理想的。このような気候的利点が、ミケーネ文明やローマ帝国といった古代文明の繁栄を支えたわけです。

寒冷期とゲルマン民族の南下

紀元後3世紀ごろから気候はやや寒冷化の傾向を見せ始めます。これにより北方の農業が不安定化し、ゲルマン民族の大移動が活発化。結果として西ローマ帝国の崩壊(476年)にもつながっていくのです。

中世:気候の変動と社会構造の揺らぎ

950年頃から1250年頃にかけての中世温暖期には、ヨーロッパ全体の平均気温が上昇し、スカンディナヴィア半島やアルプスの高地でも農業が可能に。これにより人口が急増し、封建的な土地支配体制が各地に浸透していったのです。イギリスではワイン用ブドウも栽培されていました。

小氷期の始まりとペストの蔓延

14世紀になると、小氷期の初期段階に突入。冷涼で湿潤な気候が作物の不作を招き、1347年以降のペスト流行(黒死病)によってヨーロッパ人口の3分の1が失われたとも言われています。気候変動と疫病というダブルパンチが、封建社会の土台を揺さぶった時代でした。

近世:気候不安と社会不安の連鎖

17世紀には、冷夏や長い冬が続き、農作物の収量が安定せず、各地で飢饉や暴動が起きました。特にフランスではパンの価格が高騰し、民衆の不満が蓄積。王権と庶民の間に深い断絶が生まれていきます。

ヴェルサイユ行進とパンの危機

そして1789年、フランス革命のきっかけともなったのが、ヴェルサイユ行進です。前年からの異常気象と冷夏によって小麦が大凶作となり、都市部のパン価格が高騰。これに怒った女性たちがパリからヴェルサイユ宮殿まで行進し、ルイ16世にパンの供給を直訴したのです。まさに気候と食糧危機が革命の導火線となった瞬間でした。

近代:気候と産業のダイナミックな交差

19世紀に入り、産業革命が加速。蒸気機関の普及とともに石炭の使用が爆発的に増えました。これにより都市部ではヒートアイランド現象が顕著になり、従来の気候パターンが局所的に変化。ロンドンでは冬の霧が悪化し、健康被害も深刻化していきます。

気候学の進展と政策の変化

19世紀末には気象学が発展し、データに基づいた気候予測が始まりました。農業政策や都市計画にも「気候」の視点が加わるようになったのです。

現代:気候変動とヨーロッパの新たな課題

21世紀のヨーロッパでは、異常気象や熱波が頻発。フランスやスペインでは40℃超えの猛暑が社会問題となり、冷房需要の急増とともにエネルギー供給の見直しが迫られています。とりわけ、森林火災や干ばつによる農業被害が深刻です。

グリーン政策と歴史的転換

EU各国では脱炭素と再生可能エネルギーへの転換が急務とされており、これもまた“気候が政策を動かす”例といえます。環境問題が外交や経済の主要テーマとなり、まさに気候が歴史の主役に躍り出ている状況です。

ヨーロッパの気候を知ることは、単なる地理の知識にとどまりません。文明の根っこをたどる地図であり、歴史や文化を理解するための鍵でもあるのです。気候を見れば、そこに生きた人々の姿もまた見えてくる。まさに「気候は文化の鏡」だといえるでしょう。

革命も戦争も産業も、その背後に「気温」や「雨」といった自然のリズムが関わっていた──そう考えると、歴史ってますます面白く思えてきませんか?