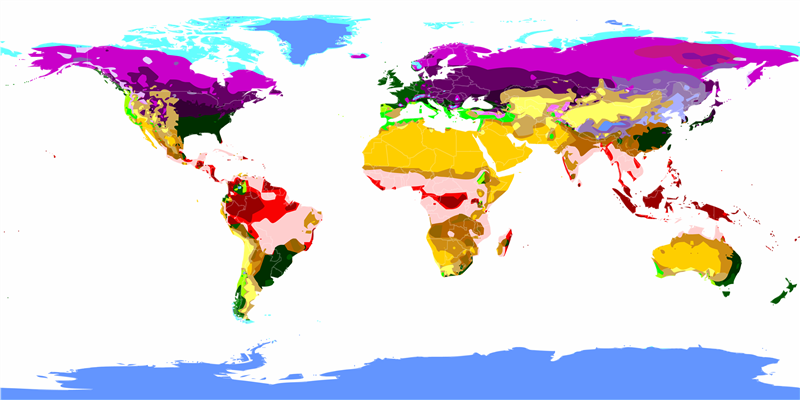

「亜寒帯気候」と「寒帯」の違い

ヨーロッパにおける亜寒帯(紫色)と寒帯(水色)の分布

出典:Photo by LordToran / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 / title『Köppen-geiger-hessd-2007』より

ヨーロッパの北部に行けば行くほど、気候はどんどん厳しくなっていきますよね。では、亜寒帯気候と寒帯──この2つの気候は、いったい何がどう違うのでしょうか?どちらも「寒い地域」と思われがちですが、実は境界にははっきりした基準があるんです。今回はヨーロッパを舞台に、この2つの気候の違いをわかりやすく整理してみましょう。

|

|

|

|

|

|

気温の違い

まずは気候区分の最も基本的な基準となる「気温の差」から見ていきます。

亜寒帯気候:夏が短くてもちゃんとある

亜寒帯気候(冷帯)の条件は、最暖月の平均気温が10℃以上であること。つまり夏が短くても、ちゃんと「夏らしい気温になる時期」があるんです。ヨーロッパでは、フィンランド中部やロシア西部がこの気候に該当します。

寒帯:一年中寒い

寒帯(ツンドラ・氷雪気候)になると、どの月も平均気温が10℃未満になります。つまり夏が来ない。植物が育ちにくく、農業も困難です。ヨーロッパではノルウェーやロシア北部の一部がこの気候にあたります。

|

|

|

植生の違い

気温の違いは、そのまま植物の違い──つまり自然の見た目にも現れてきます。

亜寒帯:針葉樹林が広がる

亜寒帯気候では、夏の間に成長できる植物が生きているため、モミやトウヒなどの針葉樹林(タイガ)が広がります。ヨーロッパではスウェーデンやロシアの大部分がこのタイプの森林に覆われています。

寒帯:草や苔がメイン

寒帯になると、木が育つには寒すぎるため、低木やコケ類、地衣類しか生えません。これがツンドラと呼ばれる植生で、スカンディナヴィア半島北端やロシア北極圏の風景は一面がこの低い草原で占められています。

|

|

|

暮らしの違い

自然環境が違えば、そこに根づく人間の生活文化にも大きな違いが出てきます。

亜寒帯:農業や都市生活が可能

夏に気温が10℃以上になるおかげで、ジャガイモやライ麦など冷涼地向きの作物が育てられ、牧草地も広がるため、酪農も盛ん。都市も発展していて、たとえばヘルシンキやサンクトペテルブルクなどがその代表例です。

寒帯:遊牧や狩猟が中心

一方、寒帯では農業がほぼ成立しないため、トナカイの遊牧や漁労・狩猟といった自然依存の生活が基本になります。サーミ人やネネツ人など、北方民族の生活スタイルは寒帯の制約の中で築かれてきたものなんです。

|

|

|

地域の違い

実際に、ヨーロッパの地図の中で両者はどう線引きされるのかを見てみましょう。

亜寒帯:北緯65度以南

フィンランドやロシアでは、北緯65度あたりがひとつの目安。これより南が亜寒帯、北が寒帯になることが多いです。もちろん局地的な地形や海流の影響で例外もありますが、大まかな区分としてはこのあたり。

寒帯:内陸や高地

ノルウェーやスウェーデンでは、海沿いよりも内陸や高地のほうが寒帯に近づきます。これは海の影響で冬が和らぐ「海洋性の緩和効果」が効かないためで、標高や地形が気候を左右する好例ですね。

亜寒帯と寒帯は、ただ「寒いかどうか」だけでなく、植物の生え方、人の暮らし方、都市の発達レベルにまで違いを生んでいるんです。ヨーロッパの広い地域がこの2つの気候帯をまたいでいるからこそ、その違いがくっきりと浮かび上がるんですね。

|

|

|