ウクライナ史の流れを年表でつかもう

ウクライナの国旗

ウクライナの領土

| 年代 | 出来事 | 時代 |

|---|---|---|

| 前7世紀頃 | ギリシア人が黒海北岸に植民市(オルビアなど)を建設 | 古代 |

| 9世紀 | ルーシ(ノルマン系ヴァリャーグ)によるキエフ公国成立 | 中世 |

| 988年 | キエフ大公ウラジーミル1世がキリスト教に改宗(正教) | 中世 |

| 1240年 | モンゴル軍がキエフを破壊(キプチャク・ハン国支配下へ) | 中世 |

| 14世紀 | リトアニア大公国とポーランド王国がウクライナ西部を支配 | 中世 |

| 1569年 | ルブリン合同によりポーランド・リトアニア共和国に編入 | 近世 |

| 1648年 | フメリニツキーの反乱(コサックがポーランドに反乱) | 近世 |

| 1654年 | ペレヤスラフ協定によりモスクワ国家と同盟 | 近世 |

| 18世紀後半 | ロシア帝国がウクライナ全土を併合 | 近世 |

| 1917年 | ロシア革命後、ウクライナ人民共和国が独立宣言 | 近代 |

| 1922年 | ソ連成立、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国として加盟 | 近代 |

| 1932~1933年 | ホロドモール(ソ連の人為的飢饉で数百万人死亡) | 近代 |

| 1941~1944年 | 独ソ戦でナチス・ドイツが一時占領 | 近代 |

| 1954年 | クリミア半島がロシアからウクライナに移管(ソ連内) | 近代 |

| 1986年 | チェルノブイリ原発事故 | 近代 |

| 1991年 | ソ連崩壊、ウクライナ共和国が独立 | 現代 |

| 2004年 | オレンジ革命(大統領選挙を巡る民衆運動) | 現代 |

| 2014年 | ユーロマイダン革命、親ロシア政権崩壊/ロシアがクリミアを併合 | 現代 |

| 2014~2022年 | ドンバス地方で親ロシア派とウクライナ軍が交戦状態 | 現代 |

| 2022年 | ロシアが全面侵攻開始、キーウなどで戦闘 | 現代 |

| 2023年 | ウクライナ反攻、欧米の軍事支援が強化 | 現代 |

| 2024年 | 戦局膠着化、人的被害拡大と国際社会の関与続く | 現代 |

ウクライナの歴史詳細

ウクライナ(正式名称ウクライナ共和国)は東ヨーロッパの黒海およびアゾフ海沿岸に面する共和制国家です。ロシアを除けばヨーロッパ最大の国土面積を誇ります。首都は9世紀のキエフ公国を起源とするキエフ。

ヨーロッパ有数の農業国で、特に小麦の世界的な産地として知られます。また石炭・石油・鉄・マンガンなど豊富な地下資源を背景にした、重化学工業が発達しています。

そんなウクライナですが、9世紀にキエフを中心として建設されたキエフ大公国が起源です。13世紀にはモンゴル、16世紀にはポーランド領として過ごし、17世紀以降はロシアの支配に落ち着きます。20世紀にはソ連邦にも参加しますが、91年に独立し現在に至っています。ここではそんなウクライナの歴史を年表にしてわかりやすくまとめています。

|

|

|

先史ウクライナ

先史時代のウクライナの特徴は、多様な文化と重要な考古学的遺跡が挙げられます。この地域は、人類の古代文明の発展において重要な役割を果たしました。ウクライナの先史時代は、旧石器時代にまで遡り、紀元前32,000年頃の遺跡が発見されています。これらの遺跡からは、石器や骨器、壁画が見つかっており、先史時代の人々の生活や文化についての貴重な情報を提供しています。

特に有名なのは、紀元前4500年から紀元前3000年に栄えたトルィピーリャ文化です。この文化は、現在のウクライナ、モルドバ、ルーマニアに広がり、高度な農耕社会を築きました。トルィピーリャ文化の遺跡からは、精巧な陶器や集落跡が発見されており、これらは当時の社会構造や生活様式を示しています。

さらに、ウクライナのステップ地帯は、インド・ヨーロッパ語族の起源地とされるヤムナ文化の中心地でもあります。紀元前3500年から紀元前2300年にかけて、この文化は馬の家畜化や車輪の発明など、技術的な進歩を遂げました。ヤムナ文化の影響は、後のヨーロッパ全域に広がり、ウクライナはその発展において中心的な役割を果たしました。

このように、先史時代のウクライナは、多くの重要な文化が交錯し、古代文明の発展に大きな影響を与えた地域でした。

約30万年前頃 現在のウクライナに人類が居住

旧石器時代初期に属するこの時期、現在のウクライナ地域では、人類の初期形態が生存していた。彼らは狩猟と採集を生活の基盤とし、自然の洞窟を住処として利用していた可能性が高い。

12万年前頃 旧人(ネアンデルタール人)が居住

ネアンデルタール人は、現在のヨーロッパとアジアの一部に広がっていた。彼らは進んだ石器を使用し、狩猟を主な生活手段としていた。ウクライナでは、彼らの存在を示す遺跡が発見されている。

4万年前頃 新人(クロマニョン人)が居住

クロマニョン人は、現代人に近い形質を持つ人類で、彼らの到来によって、ネアンデルタール人は次第に姿を消していった。彼らは芸術的表現に富む文化を築き、洞窟壁画などがその証拠として残されている。

1万年前頃 草原・森林地帯の出現

最終氷期の終わり頃、現在のウクライナ地域の気候が温暖化し、草原と森林が広がった。この地理的変化は、人々の生活様式に大きな影響を与え、より定住的な生活への移行を促した。

前6000年頃 新石器時代の開始

新石器時代に入ると、人類は土器製作や織物の技術を発展させた。農業の開始は食料の安定供給をもたらし、より大きな集落の形成を可能にした。

前4000年頃 トルィピーリャ文化の発展

ドニステル川とドニプロ川の間の地域で発展したトルィピーリャ文化は、大規模な集落と複雑な社会構造を持っていた。彼らは陶芸と銅の加工技術に優れており、この時期には広範囲な交易ネットワークが形成されていた。

前3000年頃 農耕文化・畜産文化の発展

トルィピーリャ文化の後を継ぎ、縄文土器文化と竪穴墓文化が発展した。これらの文化は、農業と畜産を中心とした経済活動を行い、より高度な社会構造を築いた。

前2000年頃 文化の移行

縄文文化からトシーネツィ・コマリーウ文化とビロフルーディウカ文化への移行は、技術と生活様式の変化を示している。竪穴墓文化から校倉造墓文化への移行も同様に、社会と文化の発展を示している。

前1500年頃 キンメリア人の台頭

古史料で確認できるウクライナ最古の民族であるキンメリア人がウクライナに居住を始める。、騎馬民族のキンメリア人は広大な地域を支配し、後のスキタイ人などの文化に大きな影響を与えた。

|

|

|

古代ウクライナ

古代ウクライナの特徴は、多様な文化と豊かな歴史的背景が挙げられます。紀元前4千年紀から紀元前3千年紀にかけて、ウクライナのステップ地帯にはヤムナ文化が栄えました。この文化は、インド・ヨーロッパ語族の起源地とされ、馬の家畜化や車輪の発明など、技術的な進歩を遂げました。ヤムナ文化の影響は、後のヨーロッパ全域に広がり、ウクライナはその発展において中心的な役割を果たしました。

紀元前1千年紀になると、ウクライナはスキタイ人の活動の中心地となり、彼らは高度な金属加工技術や独自の騎馬文化で知られました。スキタイ人の黄金の工芸品や墳墓は、彼らの豊かな文化を示しています。スキタイ人の後、サルマタイ人がこの地域に定住し、ローマ帝国との接触も増えました。

古代ウクライナの南部には、ギリシャ人が植民都市を築き、黒海沿岸には繁栄した交易拠点が誕生しました。これにより、ギリシャ文化の影響がウクライナにもたらされ、ヘレニズム文化と地元文化が融合しました。

このように、古代ウクライナは多様な民族と文化が交錯し、東西の文化交流の要所として重要な役割を果たしました。各時代の影響を受けながら、独自の文化と社会を形成していった地域と言えます。

前10世紀

紀元前10世紀のウクライナ地域は、主にスキタイ文化が栄えた時期に該当します。この地域には、遊牧民や農耕民が住んでおり、特に黒海北岸周辺では様々な文化や部族が混在していました。当時のウクライナは、スキタイ人と呼ばれる遊牧民が勢力を広げ、彼らは優れた騎馬技術と鉄器文化を持っていたことで知られています。スキタイ人は、交易や戦闘を通じて他の文化と接触し、独自の文化を発展させました。特に、金細工などの精巧な工芸品が作られ、広く影響を及ぼしました。

紀元前10世紀のウクライナ地域は、スキタイ文化が発展し、遊牧民と農耕民が共存する中で、文化的・技術的に重要な時期だったのです。

前8世紀

紀元前8世紀のウクライナ地域は、スキタイ文化がさらに拡大し、黒海北岸地域で強力な影響力を持つようになった時期です。スキタイ人は、優れた騎馬技術と武力を背景に広範な地域を支配し、遊牧生活を送りながら他の文化と活発に交流しました。この時期、ギリシャ人が黒海沿岸に植民都市を建設し始め、ウクライナ地域との交易が盛んになったことも重要です。特に、黒海沿岸の都市は、スキタイ人との交流を通じて経済的に繁栄し、文化の交差点となりました。

紀元前8世紀のウクライナは、スキタイ文化の影響が強まる中、ギリシャ人との交易が活発化し、地域の文化と経済が発展する基盤が形成された時期なのです。

前7世紀

紀元前7世紀のウクライナ地域では、スキタイ人がさらに勢力を拡大し、この地域を支配的に治めるようになりました。スキタイ人は優れた騎馬戦術を持ち、黒海北岸からステップ地帯にかけての広範囲を支配しており、その影響力は南ロシア、カスピ海沿岸にまで及んでいました。この時期、スキタイ人はギリシャとの交易を通じて、金工芸品や武器、装飾品など、優れた文化的成果を生み出しました。

ギリシャの植民都市との交流も進展し、黒海沿岸にはギリシャ系の植民都市が増加し、オルビアなどが築かれました。これにより、スキタイ人とギリシャ人の経済的、文化的交流が活発化し、地域の経済が繁栄しました。

紀元前7世紀のウクライナは、スキタイ人が地域を支配し、ギリシャとの交易を通じて経済的・文化的な発展を遂げた重要な時期なのです。

1世紀

1世紀のウクライナ地域は、サルマタイ人が支配的な存在となった時期です。サルマタイ人は、スキタイ人を押し出しながら、黒海北岸一帯で勢力を広げていきました。彼らは高度な騎馬技術と共に、ローマ帝国やギリシャ植民地との交易を通じて、文化的な交流も活発に行いました。

また、この時期、黒海沿岸ではローマ帝国の影響力が増し、ギリシャ人が築いた植民都市がローマの支配下に入るようになりました。これにより、ウクライナ南部はローマ文化の影響を受けつつ、サルマタイ人の文化と混ざり合い、独自の社会が形成されていったのです。

1世紀のウクライナ地域は、サルマタイ人の支配下でローマ帝国やギリシャ植民地との交流が進み、多様な文化が交錯する重要な時代だったのです。

2世紀

2世紀のウクライナ地域では、引き続きサルマタイ人が支配的な勢力を維持していました。サルマタイ人は黒海北岸の草原地帯で遊牧生活を送りつつ、ローマ帝国と接触し、交易を行い、軍事的同盟者としての役割も果たしていました。この時期、ローマ帝国は黒海沿岸のギリシャ植民都市を通じて、この地域に影響を及ぼし、ローマ文化の浸透が進行しました。

また、北方からはゴート族が南下を始め、ウクライナ地域への侵入が徐々に進みつつありましたが、まだ大規模な衝突は発生していませんでした。

2世紀のウクライナは、サルマタイ人が支配を続ける中で、ローマ帝国との交易や文化交流が進み、ゴート族の動きが始まった時代だったのです。

3世紀

3世紀のウクライナ地域は、サルマタイ人とゴート族の勢力が交錯し始めた時期です。この時期、ゴート族は北方から南下を続け、黒海北岸地域に進出してサルマタイ人を圧迫し、徐々に地域の支配権を掌握していきました。ゴート族は複数の部族に分かれており、その一部は定住化し、農耕社会へと移行する動きも見られました。

また、ゴート族の進出により、ローマ帝国との緊張が高まり、3世紀中盤にはゴート族がローマ領内へ侵入し、略奪を行うことが頻発しました。特に黒海沿岸のギリシャ植民都市は、ゴート族による攻撃の対象となり、地域の安全が脅かされました。

3世紀のウクライナは、ゴート族の勢力拡大とそれに伴うサルマタイ人との抗争、そしてローマ帝国との衝突が特徴的な時代だったのです。

4世紀

4世紀のウクライナ地域は、ゴート族が支配的な勢力となり、その文化と政治が大きな影響を及ぼした時期です。ゴート族は、黒海北岸に定住し、農耕を取り入れながら、強力な王国を築いていました。この時期、ゴート族は東ゴート族と西ゴート族に分かれ、特に東ゴート族は、ウクライナの大部分を支配していました。

しかし、4世紀後半になると、フン族が中央アジアから西進し、ウクライナ地域に侵入。これにより、ゴート族はフン族に圧迫され、375年頃にはゴート族がウクライナから南へ移動する「大移動」が始まりました。この動きは、後に西ローマ帝国の崩壊につながる「民族大移動」の一部となり、ヨーロッパ全体に大きな影響を与えました。

4世紀のウクライナは、ゴート族の支配と、それを揺るがしたフン族の侵入によって、民族大移動の時代を迎える重要な転換期だったのです。

|

|

|

中世ウクライナ

ウクライナの起源は、4~6世紀頃、東スラブ民族が現在のウクライナの地に移入し、定住し始めたのが始まりいわれています。彼らはやがてキエフ公国(12世紀成立)を形成し、ドニエプル川の交易で栄えていました。しかし独立は長くは続かず、13世紀にはモンゴル帝国に、14世紀にはリトアニア大公国に、16世紀後半にはポーランドに…ウクライナは常に外からの勢力に脅かされ、支配者が次から次へと変わっていきました。

5世紀

5世紀のウクライナ地域では、ポリャーネ族と呼ばれる東スラヴ系の部族が重要な役割を果たしました。彼らは、後のウクライナの首都となるキエフの基礎を築き、地域内の多様な小規模集団を統合していきました。この時期、キエフはポリャーネ族によって主要な政治・文化の中心地として発展し始め、地域の経済発展と社会組織の進化に大きく貢献しました。ポリャーネ族の活動は、後のキエフ・ルーシの基盤を形成し、東スラヴ世界における重要な勢力の萌芽となりました。

また、5世紀のウクライナは、フン族やその他の遊牧民が侵入し、地域内の勢力図が大きく変わる激動の時代でもありましたが、その中でポリャーネ族はキエフを拠点に安定した社会を築き上げました。

5世紀のウクライナは、ポリャーネ族がキエフの基礎を築き、地域の統合と発展に寄与する一方で、外部からの圧力も受けつつ、新たな政治・文化の中心地を形成する重要な時期だったのです。

▲現ウクライナの首都キエフ

6世紀

6世紀に入ると、東ヨーロッパ地域では東スラヴ人が徐々に国家を建設し始め、ウクライナ地域もその影響を受けました。これらの新興国家は、独自の政治体制を確立し、商業、農業、手工業がそれぞれ発展していきました。ウクライナにおいても、これらの東スラヴ国家が形成され、地域の社会構造や経済基盤が整備される中で、政治的・文化的アイデンティティの基礎が築かれていきました。

特に、この時期の国家建設は、後のキエフ・ルーシの誕生に向けた重要な前段階となり、ウクライナ地域が東スラヴ世界の一部として統一される土台を形成しました。また、これにより、東スラヴ人の影響力がさらに広がり、地域全体の発展が促進されました。

6世紀のウクライナは、東スラヴ人による国家建設が進み、商業や手工業が発展する中で、後のウクライナにおける政治的・文化的アイデンティティの基礎が築かれた重要な時代だったのです。

7世紀

7世紀には、カスピ海から黒海にかけての広大な地域にハザール汗国が成立しました。ハザール汗国は、その位置から商業の中心として栄え、多くの民族や文化が交流する場となりました。この国は、東西交易路上の重要な拠点として機能し、ウクライナ地域もその影響下に入りました。ハザール汗国の支配は、後のウクライナにおける経済活動や文化の発展に大きな影響を与えました。

また、ハザール汗国はヨーロッパとアジアの関係にも深い影響を及ぼし、東西の商業ネットワークを強化する役割を果たしました。その結果、ウクライナ地域を含む広範なエリアが国際的な商業活動の一部として繁栄することとなりました。

7世紀のウクライナは、ハザール汗国の成立とその商業的影響を受け、東西交易の重要な拠点として発展し、後の地域発展に大きな影響を与えた時代だったのです。

8世紀

8世紀に入ると、東スラヴ人はハザール汗国の影響下に入り、その支配はウクライナ地域の政治構造に大きな変化をもたらしました。これにともない、東スラヴ人社会では統治体制や交易ネットワークが整備され、社会的な進展が見られました。また、ハザールの支配は、東スラヴ人の文化や経済にも影響を及ぼし、彼らの社会の発展に寄与しました。この時期は、東スラヴ人が外部勢力と接触しつつ、独自のアイデンティティと政治構造を形成していく過渡期であったのです。

なおかつ、ハザールの影響は、後のスラヴ国家、特にキエフ・ルーシの成立に向けた重要な基盤を築く一因となりました。とりわけ、この時期の変革が、ウクライナ地域の歴史的な発展において重要な要素となったのです。

8世紀のウクライナは、ハザール汗国の支配を受けながら、東スラヴ人が政治的・社会的に発展し、後のスラヴ国家成立に向けた重要な過渡期を迎えた時代だったのです。

9世紀

9世紀のウクライナ地域は、東スラヴ人の間で政治的統合が進み、特にキエフ・ルーシの形成が始まった時期です。キエフ・ルーシは、キエフを中心とした強力な公国として成立し、これが後にウクライナ、ロシア、ベラルーシの起源となる重要な国家となります。特に、ノルマン人(ヴァイキング)の一派であるルーシ族がこの地域に定住し、地元のスラヴ人と融合しながら、キエフを拠点に権力を集中させていきました。

また、9世紀後半には、キエフが東スラヴ世界の主要な政治・経済・文化の中心地として発展し、ドニエプル川を通じて東ローマ帝国(ビザンツ帝国)やその他の地域と交易を行うようになりました。これにともない、キリスト教の影響がこの地域にも広がり始め、後のキエフ・ルーシのキリスト教化への道が開かれていったのです。

9世紀は、キエフ・ルーシが東スラヴ人社会を統合し、独自の国家として成長していく上で決定的な役割を果たした時期でした。とりわけ、キエフを中心としたこの統合は、後のウクライナの政治的・文化的な基盤を築くうえで重要な転換点となりました。

9世紀のウクライナは、キエフ・ルーシの形成と成長が進み、東スラヴ世界を統合する過程が始まった、歴史的に重要な時代だったのですね。

882年 ルーシの成立

リューリクの子イーゴリ(左図人物)がキエフを占領。ウクライナの原型であるルーシ(キエフ大公国)が成立した。

10世紀

10世紀のウクライナは、キエフ・ルーシが強力な国家として発展し、東スラヴ世界の中心地となった時代です。この時期、キエフ・ルーシは領土を拡大し、特にウラジーミル1世のもとで政治的安定と繁栄を享受しました。ウラジーミル1世は、988年にキリスト教を国教として受け入れ、ビザンツ帝国との結びつきを強化しました。これにより、ウクライナ地域はキリスト教世界の一部となり、文化的・宗教的な発展が促進されました。

また、キエフは交易の要衝としても栄え、「ヴァリャーグからギリシアへの道」を通じて、ヨーロッパとアジアの商業活動の中心地として重要な役割を果たしました。さらに、この時期、キエフ・ルーシは内部の統治体制を整備し、中央集権的な国家としての基盤を築き上げました。

965年 ハザール汗国の滅亡

10世紀に入るとハザールは衰退を始め、965年にはキエフ・ルーシによる侵攻を受けて滅亡に追い込まれた。ハザールの崩壊は、東ヨーロッパの政治地図を大きく変え、キエフ・ルーシの台頭を加速させた。この出来事は、ウクライナ地域の歴史における重要な転換点となった。

11世紀

11世紀のウクライナは、キエフ・ルーシが最盛期を迎えた時代です。この時期、キエフ・ルーシは広大な領土を支配し、「ヨーロッパとアジアを結ぶ交易路の要衝」として繁栄しました。ヤロスラフ賢公の治世(1019年~1054年)には、法典「ルースカヤ・プラウダ」が編纂され、法と秩序が整えられました。彼のもとでキエフは学問と文化の中心地となり、ソフィア大聖堂などの重要な建築物が建設されました。

また、この時期、キエフ・ルーシは西ヨーロッパや東ローマ帝国(ビザンツ帝国)との外交関係を強化し、国際的な影響力を拡大しました。しかし、11世紀後半になると、キエフ・ルーシ内での諸公国間の対立が激化し、国家の統一が徐々に揺らぎ始めます。

11世紀のウクライナは、キエフ・ルーシが文化的・政治的に最盛期を迎えた時代であり、その遺産がウクライナの歴史に深く刻まれた重要な時代だったのです。

1037年 ソフィア大聖堂の建立

キエフの中心にキリスト教の大聖堂ソフィア大聖堂が建造される。現代においてウクライナ建築の最高傑作の一つとされる。

▲キエフのソフィア大聖堂

12世紀

12世紀のウクライナは、キエフ・ルーシが内部対立と分裂の時代に突入した時期です。キエフ・ルーシは依然として広大な領土を有していましたが、各地の諸公が独自の権力を強め、地方分権化が進行しました。この分裂は、キエフの支配権をめぐる争いを引き起こし、国内の安定が揺らぐ原因となりました。

特に、キエフ大公国の中心であったキエフは、その象徴的な地位を保ちつつも、他の都市国家、特にガーリチやヴォルィーニといった地方が力を増していきました。また、12世紀には東方からの外圧も強まり、ステップ地帯を支配する遊牧民による侵入が頻発しました。これにより、キエフ・ルーシの防衛力が試されることとなりました。

12世紀のウクライナは、キエフ・ルーシの内部対立と分裂が進み、地方諸侯が力を増す一方で、外部からの脅威に直面する困難な時代だったのです。

1132年 キエフ大公国の分裂

ムスチスラフ・ヴェリーキーの死後権力闘争が苛烈になり、キエフ大公国が複数の公国に分裂。各勢力がしのぎを削る内戦の時代に突入した。

1199年 ハールィチ・ヴォルィーニ大公国の成立

西ウクライナを中心にルーシ系国家ハールィチ・ヴォルィーニ大公国が成立した。ハールィチ公国とヴォルィーニ公国というルーシの2公国が合併したことによるもの。

13世紀

13世紀のウクライナは、大きな混乱と変動の時代でした。この時期、キエフ・ルーシは分裂がさらに進み、複数の独立した公国に分かれていました。内部の権力争いが続く中、13世紀半ばにモンゴル帝国による侵攻があり、1240年にはバトゥ・ハン率いるモンゴル軍がキエフを征服・破壊しました。これにより、キエフ・ルーシの多くの都市が壊滅し、ウクライナ地域はモンゴルの支配下に置かれることに。

モンゴルの支配下で、ウクライナの諸公国はタタールの影響を受けつつ、自治を維持することを余儀なくされました。特にガーリチ=ヴォルィーニ公国がその中で強力な勢力として浮上し、一時的に地域の主導権を握ることになりましたが、全体としてウクライナ地域はモンゴルの従属下にあったため、政治的・経済的に停滞を余儀なくされたのです。

13世紀のウクライナは、モンゴルの侵攻によってキエフ・ルーシが壊滅的な打撃を受け、地域が大きく変動し、混乱と従属の時代を迎えたのですね。

1240年 キエフの戦い

バトゥ率いるモンゴル帝国軍の侵攻をうけ「キエフの戦い」が勃発。同年12月に陥落し、キエフ大公国は滅び、キエフはモンゴルの属領となった。この戦いはキエフに多大な被害をもたらし、人口が戦前の5万人から2000人にまで激減した。また多くの文化遺産も破壊された。(左図画像は陥落するキエフ)

1250年頃 リヴィウの建設

ダヌィーロ・ロマーノヴィチ公によって都市リヴィウが建設される。現在はリヴィウ州の州都で、ウクライナ文化の中心地として知られる。

▲13世紀に成立したウクライナ西部の古都リヴィウ

14世紀

14世紀のウクライナは、モンゴル帝国の支配下にあり、その影響を強く受けていた時代でした。ウクライナの大部分は、ジョチ・ウルス(キプチャク・ハン国)の領土として組み込まれており、各地の公国はモンゴルへの従属を強いられていました。これにともない、ウクライナ地域はタタールの支配下で政治的・経済的に停滞し、領主たちは重い貢納義務を負わされました。

一方で、この時期、リトアニア大公国が台頭し、モンゴルの勢力が衰える中で、ウクライナ北西部の公国が次々とリトアニアの支配下に入るようになります。特に、ガーリチ=ヴォルィーニ公国は、リトアニアとポーランドの影響を受けつつ存続しましたが、最終的にはその独立を失い、リトアニアの領土として併合される運命を辿りました。

また、この頃のウクライナでは、キリスト教文化がさらに浸透し、教会が地域社会の安定に寄与しました。そして、東方正教会とカトリック教会の間で文化的・宗教的な影響力争いが続き、ウクライナは東西ヨーロッパの架け橋としての役割を果たすことになります。

1340年 ハールィチ・ヴォルィーニ戦争勃発(~92年)

ハールィチ・ヴォルィーニ王国(ルーシ王国)の領土継承をめぐりポーランドとリトアニアによる戦争が勃発。92年アストラヴァスの和約が結ばれた結果、ハールィチ・ヴォルィーニ王国(ルーシ王国)はポーランド領とリトアニア領に分割されることとなった。

▲ポーランドに占領されるハールィチ・ヴォルィーニ王国

1362年 青水の戦い

ウクライナのシュニュハ川でアルギルダス(左図人物)率いるリトアニア大公国軍とモンゴル帝国軍が衝突。この戦争で大勝したリトアニア大公国がキエフ支配を確立した。

|

|

|

近世ウクライナ

近世ウクライナの特徴は、政治的な変動と文化的な発展が挙げられます。15世紀から18世紀にかけて、ウクライナは多くの大国の間で支配を争われました。この時期、ウクライナはリトアニア大公国とポーランド王国の統治下に入り、後にポーランド・リトアニア共和国の一部となりました。この影響で、ウクライナの社会には西ヨーロッパの文化やキリスト教の影響が広がりました。

17世紀には、ウクライナのコサックが政治的・軍事的に重要な役割を果たしました。ボフダン・フメリニツキー率いるコサックは、ポーランド・リトアニア共和国に対して反乱を起こし、1648年には独立を宣言しました。この反乱は、後にヘーチマン国家の成立へとつながり、ウクライナの自治権が一時的に拡大しました。

18世紀になると、ロシア帝国とオスマン帝国の影響が強まりました。1775年には、ロシア帝国がザポロージャ・シーチを解体し、ウクライナ全土がロシアの支配下に置かれました。この結果、ウクライナはロシア帝国の一部として統治されることになり、農奴制の拡大やロシア化政策が進行しました。

近世ウクライナは、度重なる外部勢力の干渉と支配にもかかわらず、独自の文化とアイデンティティを保持し続けました。コサック文化やウクライナ正教会の発展は、その一例です。これらの要素は、後のウクライナ民族主義の基盤を築く重要な役割を果たしたのです。

15世紀

15世紀のウクライナは、リトアニア大公国とポーランド王国の支配下で、政治的・社会的な変化が進んだ時代でした。14世紀末に締結されたリトアニア・ポーランドの連合により、ウクライナの多くの地域はこの両国の影響下に入りました。特に、リトアニア大公国はウクライナの広大な領土を支配し、現地の貴族層はリトアニア貴族と密接に結びついていきます。

これにともない、ウクライナでは西ヨーロッパの影響が強まり、カトリック教会の影響力が徐々に拡大しました。また、この時期にはポーランド文化や法律制度も導入され、ウクライナの社会構造や文化に大きな変化をもたらしました。なおかつ、ウクライナ地域では農業生産が増加し、農民の生活も徐々に向上する一方で、領主による支配が強化され、農奴制が広がる結果となりました。

一方で、15世紀末には、黒海北岸に位置するクリミア半島でクリミア・ハン国が成立し、これがウクライナ南部に影響を及ぼすようになります。クリミア・ハン国はオスマン帝国と同盟し、ウクライナ地域への侵攻や略奪が頻発し、地域社会に大きな緊張をもたらしました。

15世紀のウクライナは、リトアニアとポーランドの支配下で西ヨーロッパの影響が強まりつつ、クリミア・ハン国の脅威にさらされるなど、政治的・社会的に大きな変化を迎えた時代だったのです。

16世紀

16世紀のウクライナは、ポーランド・リトアニア共和国の支配下で大きな変動を迎えた時代です。1569年に締結されたルブリン合同により、リトアニア大公国とポーランド王国は正式に合併し、ウクライナの大部分がポーランド王国の直轄領となりました。これにともない、ウクライナ貴族や地主はポーランド貴族階級(シュラフタ)に同化する動きを強め、ポーランド文化や法律制度がウクライナに一層浸透しました。

また、この時期にはカトリック教会の影響力が強まり、東方正教会との対立が激化します。とりわけ、1596年にはブレスト合同が結ばれ、一部の正教会司祭がカトリック教会との統一を図り、ウクライナ地域でウクライナ東方カトリック教会(ユニアーテ教会)が成立しました。これにより、宗教的な分裂が深まり、社会的緊張が増大しました。

なおかつ、16世紀後半には、ウクライナ南部の草原地帯でコサックが台頭し、彼らは自らの自治を求めて武装勢力を形成しました。コサックはしばしばオスマン帝国やクリミア・ハン国との戦いで重要な役割を果たし、ウクライナの軍事的防衛に貢献しました。とりわけ、彼らの活動は後のウクライナ民族意識の形成に大きな影響を与えました。

16世紀のウクライナは、ポーランド・リトアニア共和国の支配下で文化や宗教の影響が多様化し、さらにコサックの台頭が地域の軍事力と民族意識に重要な役割を果たした時代だったのです。

1569年 ポーランド・リトアニア共和国成立

ポーランド王国とリトアニア大公国が合同(ルブリン合同)し、ポーランド・リトアニア共和国が成立した。当時のヨーロッパではオスマン帝国に次いで広大な国家で、ウクライナもその支配下に入った。1572年 登録コサック制度の導入

ポーランド・リトアニア共和国で、治安維持・災害救助・国防などを担うかわりに俸給を支払う「登録コサック」の制度が導入される。

▲登録コサックの制服/左は連隊長、右は平士

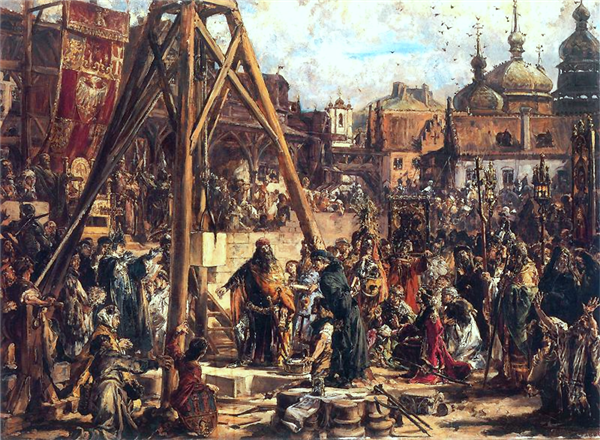

1594年 ナルィヴァーイコの乱

セヴェルィーン・ナルィヴァーイコ(左図人物)が率いるコサックが、ポーランド・リトアニア共和国政府に対して反乱を起こした。反乱は最終的に政府軍に鎮圧され、ナルィヴァーイコはじめとする首謀者は1597年ワルシャワで処刑された。

17世紀

17世紀のウクライナは、大きな社会的変動と政治的対立の時代でした。特に、ウクライナ・コサックの台頭が重要な役割を果たしました。彼らは自由を求めて自らの自治を主張し、ポーランド・リトアニア共和国との対立を深めていきます。こうした緊張が高まる中、1648年にはボフダン・フメリニツキーが率いるコサックが蜂起し、ポーランドに対して反乱を起こしました。これがフメリニツキーの乱であり、ウクライナの歴史における転換点となりました。

この反乱の結果、1654年にはペレヤスラフ条約が結ばれ、ウクライナはロシア・ツァーリ国(モスクワ国家)の保護下に入ることになります。これにともない、ウクライナはポーランドとロシアの間で分割され、複雑な政治状況に置かれることとなりました。さらに、ウクライナの分裂は地域の不安定化を招き、長期にわたる戦争や紛争が続くことになりました。

また、17世紀は宗教対立が一層深刻化した時期でもあります。カトリックと東方正教会、さらにはウクライナ東方カトリック教会(ユニアーテ教会)の間で激しい宗教的緊張が続き、ウクライナ社会全体に大きな影響を与えました。これらの宗教対立は、地域の政治的対立とも密接に絡み合い、社会の分裂を深める要因となりました。

17世紀のウクライナは、コサックの台頭とフメリニツキーの乱による社会的・政治的変動、そしてポーランドとロシアの間での分割と宗教的対立が激化した、激動の時代だったのです。

1632年 キエフ・モヒーラ・アカデミー国立大学創立

ペトロー・モヒーラ府主教によって、東欧最古の大学校で現ウクライナの国立大学キエフ・モヒーラ・アカデミー国立大学の前身「キエフ・モヒーラ・アカデミー」が創立される。(左図は同大学の紋章)

1648年 フメリニツキーの乱(~57年)

ウクライナ・コサックのヘーチマン(将軍)ボフダン・フメリニツキー(左図人物)により、ポーランド・リトアニア共和国政府への反乱が引き起こされた。ウクライナとポーランドの大規模の戦争に発展し、この戦争の結果、ウクライナ・コサックによるヘーチマン国家が誕生した。

この戦いはウクライナ史の観点から「ウクライナ民族解放戦争」とも呼ばれ、当時の東ヨーロッパの勢力図を大きく塗り替えた、東ヨーロッパ史上最大の軍事衝突の一つといわれています。

1654年 ウクライナ争奪戦争の勃発(~67年)

ポーランド・リトアニア共和国とロシア・ツァーリ国の間で、ウクライナの支配権をめぐる戦争が勃発。ポーランド・リトアニア共和国はこの戦争に敗れ、ウクライナの半分を消失。東ヨーロッパの盟主としての地位をロシアに明け渡すことになった。ロシア・ポーランド戦争とも。

▲ウクライナ争奪戦争のラホヴィツェの戦い

1672年 ポーランド・オスマン戦争(~76年)

ポーランド・リトアニア連邦とオスマン帝国の間でポーランド・オスマン戦争が勃発した。オスマン帝国の勝利と終わり、ウクライナ西部のポジーリャがオスマン帝国に占領された。

1676年 露土戦争(~81年)

オスマン帝国の伸長とそれを阻むロシアとの間で露土戦争が勃発。バフチサライ条約で終結。この条約によりウクライナのコサック国家の領域が、ロシア・オスマン両国により分割された。

|

|

|

近代ウクライナ

17世紀になると、ポーランド支配に対し独立運動が活発化。ウクライナはロシアに援助を求め、18世紀後半に起こったポーランドとロシアの戦いにロシアが勝利したことで、ポーランド支配からは解放されました。しかし今度は恩を売ったことで立場的に優位に立ったロシアに支配されるようになりました。ロシアの支配下で、ウクライナは農奴制が強化され、ウクライナ人の文化や言語は抑圧されました。

この時期、ウクライナの知識人たちは民族意識の高揚を図り、文学や歴史研究を通じてウクライナの独自性を強調しました。19世紀後半には、産業革命の影響を受け、ウクライナの都市部で工業化が進展し、労働者階級の台頭と社会的変動が起こりました。20世紀初頭には、ロシア帝国の崩壊に伴い、ウクライナは独立を宣言しましたが、革命と戦争の混乱の中でソビエト連邦に編入されることとなりました。

18世紀

18世紀のウクライナは、ロシア帝国の影響力が急速に拡大し、ウクライナの自立性が次第に失われていく時代でした。1709年のポルタヴァの戦いで、コサックのヘーチマン、イヴァン・マゼーパがロシア帝国に反旗を翻しましたが、敗北を喫しました。これにより、ウクライナ・コサックの自治は大きく制限され、ロシアによる支配が強化されました。

また、18世紀後半には、ポーランド・リトアニア共和国が分割され、ウクライナの多くの地域がロシア帝国に併合されました。1772年、1793年、1795年の三度の分割により、ガーリチアや西ウクライナ地域はオーストリア帝国の支配下に置かれる一方、東ウクライナはほぼ完全にロシアの統治下に。これにともない、ウクライナの貴族層や知識人層は、ロシアやオーストリアの文化や政治制度の影響を強く受けるようになり、ウクライナの民族意識が次第に抑圧されてしまったのです。

なおかつ、農民層の生活は厳しさを増し、農奴制が拡大しました。農民たちは重い税負担や労役を課され、社会的な不満が高まりました。これに対し、ウクライナ文化の保護と復興を目指す知識人たちが、民族的なアイデンティティの復権を模索するようになります。

18世紀のウクライナは、ロシア帝国の支配が強化され、自治や民族意識が抑圧される中で、農民の生活が厳しさを増し、ウクライナ文化の保護と復興が模索された時代だったのです。

1795年 第三次ポーランド分割

第三次ポーランド分割を実施した3ヵ国の君主

左からプロイセン王ヴィルヘルム2世/ロシア女帝エカチェリーナ2世/神聖ローマ皇帝フランツ2世

プロイセン王国・神聖ローマ帝国・ロシア帝国の3国によりポーランド・リトアニア共和国の領土が分割される。この分割によりポーランド・リトアニア共和国は消滅。ウクライナ人の居住地は、オーストリアとロシアに分裂してしまった。

19世紀

19世紀のウクライナは、ロシア帝国とオーストリア帝国の支配下で、政治的・文化的な抑圧と民族意識の目覚めが交錯する時代でした。ウクライナの東部と中央部はロシア帝国の支配下にあり、ウクライナ語や文化は公的な場から排除され、ロシア化政策が進行しました。特に、1863年のヴァルーエフ指令や1876年のエムス法令により、ウクライナ語の出版や教育が厳しく制限されました。

一方で、ウクライナ西部のガーリチア地方はオーストリア帝国の支配下にあり、相対的に文化的な自由が認められていました。この地域では、ウクライナ語の教育や出版が続けられ、ウクライナ民族運動が活発化しました。特に、キリスト教のウクライナ東方カトリック教会は、ウクライナ人の民族意識を育む重要な役割を果たしました。

また、19世紀後半には農奴制が廃止され、ウクライナ農民の生活が改善されたものの、社会的不平等は残り、農民や労働者の不満が高まりました。そして、工業化が進む中でウクライナの都市部は急速に発展し、労働運動や社会主義運動が拡大。これにともない、ウクライナの知識人層や活動家たちは、民族の復興と独立を求める運動を展開し始めました。

19世紀のウクライナは、ロシアとオーストリアの支配下で文化的抑圧が進む一方、民族意識の目覚めと独立を求める運動が広がり始めた時代だったのです。

1834年 キエフ大学の創立

ウクライナのキエフにキエフ大学が設立される。ウクライナで人気の高い画家タラス・シェフチェンコの名をとって「タラス・シェフチェンコ大学」とも呼ばれる。(左図は同大学の紋章)

1848年 1848年革命(諸国民の春)

フランスで起こった1848年革命(諸国民の春)の影響がウクライナにもおよび、ウクライナ人の民族解放運動が活発になる。

1863年 ウクライナ文学作品の出版・流通禁止

ロシア政府により文学作品以外のウクライナ語による書物の出版・流通が禁止される。

20世紀

20世紀前半のウクライナは、革命と戦争、そして激しい国家形成の試みが展開された時代でした。まず、1917年のロシア革命により、ロシア帝国が崩壊すると、ウクライナでは独立を求める動きが活発化し、1918年にはウクライナ人民共和国が独立を宣言しました。しかし、内戦や外国勢力の干渉が続き、安定した独立国家を維持することはできませんでした。結局、ウクライナは1922年に成立したソビエト連邦の一部となります。

ソ連時代、特に1930年代には、スターリンによる大規模な抑圧がウクライナを襲いました。1932年から1933年にかけてのホロドモールと呼ばれる大飢饉では、数百万人のウクライナ人が命を落としました。これは、農業の集団化政策に伴う食糧収奪が主な原因であり、この惨劇はウクライナ民族に深い傷を残しました。また、この時期、ウクライナの文化や言語も厳しく抑圧され、ロシア化が進行しました。

さらに、第二次世界大戦では、ウクライナはナチス・ドイツとソ連の戦場となり、多大な犠牲を出しました。戦争中、ウクライナ人はナチス・ドイツによる占領とソ連の再侵攻の間で板挟みとなり、多くの人々が戦闘や迫害の犠牲となりました。また、ウクライナの一部では、ソ連からの独立を目指す動きもありましたが、戦争終結後、ウクライナは再びソ連の支配下に置かれることになります。

20世紀前半のウクライナは、革命と内戦、スターリンの抑圧、そして第二次世界大戦の激動を経験し、独立を求めつつもソ連の支配下に戻される厳しい時代だったのです。

1917年 ロシア革命

第一次大戦中にロシア革命が起き、ロシア帝国は崩壊する。宗主国の政治的混乱によりウクライナに複数の政府が立ち上がり、激しい内戦状態に突入した。

1918年1月 ウクライナ人民共和国が独立

前年にウクライナ民族主義者によりウクライナ人民共和国(1917年~1921年)が樹立され、翌年には独立。言論・出版・集会の自由を保障、死刑廃止、土地私有の制限を定めるなど、非常に近代的な体制であったが、他国の干渉により長続きはしなかった。

1918年4月 ポーランド・ソビエト戦争の勃発

ウクライナ、ベラルーシの帰属をめぐりソビエト・ロシアとポーランドとの間で戦争が開始。結果ポーランド軍が勝利し、ウクライナの大部分がポーランドの支配下に入った。

▲キエフに進軍するポーランド軍

1918年4月 ヘーチマンの政変

ウクライナ・キエフにて右派勢力によりウクライナ中央ラーダ政府が打倒される。政府への批判が頂点に達した時に起こったこの政変は「4月の暑い夜」とも呼ばれる。

1918年11月 西ウクライナ人民共和国

ロシア革命期の混乱に乗じ、ウクライナ南西部のハルィチナ地方に西ウクライナ人民共和国が成立。1919年にポーランドに占領されて崩壊した。

1919年 ウクライナ社会主義ソビエト共和国の成立

ロシア革命に端を発する内戦の結果、ウクライナにはソビエト政府主導でウクライナ社会主義ソビエト共和国が建設された。

1922年 ソ連の成立

ロシア帝国領を継承する国家として、複数の共和国からなる多民族国家ソビエト連邦(ソ連)が成立し、ウクライナもこれに加盟した。1933年 大飢饉(ホロドモール)

ソ連からの圧力(主に強制的な穀物徴発政策)により大飢饉、通称「ホロドモール」が発生。数百万人が餓死した。

▲ソ連による穀物強制徴収の様子/ウクライナのハルキウ州にて

1939年 第二次世界大戦が勃発

ナチスドイツのポーランド侵攻に端を発し第二次世界大戦が勃発。ドイツと不可侵条約を結んだソ連はポーランドに侵攻し、西ウクライナをウクライナ領に組み入れた。

1941年 独ソ戦勃発

ドイツ軍が不可侵条約を破棄しソ連に侵入。独ソ戦が開始された。ウクライナは激戦地の1つとなり、住民500万人以上の犠牲が出た。ウクライナは一時的に、ナチス・ドイツの設置した帝国管区ウクライナの統治下に置かれた。

1942年 ウクライナ蜂起軍(UPA)の結成

ドイツ軍に対抗する反体制武装組織ウクライナ蜂起軍(UPA)が結成される。粘り強い抵抗運動の結果43年11月に首都キエフの解放に成功。

▲解放後のキエフ

1945年 第二次世界大戦の終結

ナチスドイツ、日本の降伏で第二次世界大戦が終結。戦場となったウクライナは荒廃したが、戦後はソ連統治下のもと五か年計画により復興を遂げた。

|

|

|

現代ウクライナ

現代ウクライナの特徴は、20世紀後半から現在にかけての政治的独立、経済的変革、そして国際的な紛争が挙げられます。1991年、ソビエト連邦の崩壊に伴い、ウクライナは独立を宣言し、ウクライナ共和国が誕生しました。独立以降、ウクライナは市場経済への移行を進め、多くの経済改革を実施しましたが、初期の混乱と経済不安定に悩まされました。

2004年には「オレンジ革命」が起こり、不正選挙に抗議する大規模な市民運動が展開され、親西欧派の政権が誕生しました。この出来事はウクライナの民主化と欧州統合への道を示す重要な転機となりました。しかし、2014年のクリミア危機と東部ウクライナの紛争は、ロシアとの緊張を激化させ、国内外で大きな影響を与えました。

ウクライナは欧州連合(EU)との関係を深めつつ、政治的・経済的改革を進めています。特に汚職撲滅と法治国家の確立に向けた努力が続けられています。経済面では、農業やIT産業が成長し、輸出の重要な柱となっています。現代ウクライナは、国際社会との協力を強化しつつ、内外の課題に対処しながら発展を続けています。

20世紀後半

20世紀後半のウクライナは、ソビエト連邦の一部として再編成される一方で、民族意識の高まりと独立への動きが徐々に進んでいった時代でした。戦後の復興に伴い、ウクライナはソ連内で重要な工業地帯となり、特に重工業や軍需産業が発展しました。しかし、その一方で、政治的自由や文化的な表現は厳しく制限され、ロシア化政策が進められました。

また、ウクライナは1960年代から1970年代にかけて、反体制運動や民族主義運動が次第に活発化し、知識人や学生が中心となって文化的な復興や政治的改革を求める動きが広がりました。これに対して、ソ連当局は厳しい弾圧を加えましたが、それでもウクライナ国内での独立志向は消えることはありませんでした。

特に1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故は、ウクライナのみならずソ連全体に深刻な影響を及ぼしました。この事故は、ソ連政府の対応の不備や情報隠蔽が国際的な非難を浴びる結果となり、ソ連体制への不信感が一層高まりました。ウクライナ国内でも、この事故を契機に、環境保護や政治改革を求める声が一層強まりました。

1980年代後半、ソ連のペレストロイカとグラスノスチ(改革と情報公開)政策の下で、ウクライナでは独立への機運が急速に高まりました。そして1991年、ソビエト連邦の崩壊に伴い、ウクライナはついに独立を宣言し、主権国家として新たな歩みを始めることとなりました。

20世紀後半のウクライナは、ソ連の支配下で経済的に発展しつつも、民族意識の高まりやチェルノブイリ事故を契機とした改革要求が広がり、最終的に独立を果たした重要な時代だったのです。

1954年 クリミア半島の併合

露土戦争以来ロシア領だったクリミア半島が、ソ連からウクライナへ割譲される。歴史的経緯からクリミアにはロシア系住民が多く、これがのちのクリミア危機に繋がる。

クリミア半島の位置

1986年 チェルノブイリ原発事故

キエフ州プリピャチにてチェルノブイリ原発事故が発生。被害地域には約220万人が住んでおり、甚大な被害が発生した。

▲原発事故で無人となったキエフ州プリピャチ

1989年 東欧革命

80年代ソ連のペレストロイカの中、東欧諸国で民主化革命が勃発(東欧革命)。ウクライナも例外ではなく、民族運動が活発化し、ウクライナ語の公用語化、ユニエイトの公認化が実現。8月24日、最高会議はウクライナの独立を宣言した。

1991年 独立/ウクライナの成立

国名をウクライナ・ソビエト社会主義共和国からウクライナに変え、8月ソ連からの独立を宣言した。ソ連は同年12月に崩壊。

21世紀

21世紀のウクライナは、独立国家としての道を模索し続け、内外の課題に直面しつつ、国家としてのアイデンティティと主権を確立しようとする時代です。

2004年のオレンジ革命は、選挙の不正に対する抗議運動として発生し、ウクライナの民主主義と法の支配を強化する契機となりました。この革命により、親欧米派のヴィクトル・ユシチェンコが大統領に選出され、ウクライナは欧州統合を目指す方向に大きく舵を切りました。しかし、その後の政治的混乱や経済的困難により、国内の分裂が深まりました。

2013年から2014年にかけてのユーロマイダン運動は、政府が欧州連合(EU)との連合協定を拒否し、親ロシア路線を取ったことに対する大規模な抗議運動として始まりました。この運動は、首都キエフを中心に広がり、最終的にはヴィクトル・ヤヌコーヴィチ大統領の失脚につながりました。これにともない、ウクライナは再び欧州との関係を深め、EUへの接近を強めました。

ヤヌコーヴィチ政権の崩壊後、ウクライナは深刻な危機に直面しました。2014年にはロシアがクリミアを併合し、その後、ウクライナ東部のドンバス地域で親ロシア派とウクライナ政府軍との間で紛争が勃発しました。この紛争は、ウクライナの領土保全と国家主権を大きく揺るがし、現在に至るまで続いています。

21世紀のウクライナは経済改革や腐敗撲滅の課題にも直面しています。国際通貨基金(IMF)などの支援を受けながら、市場経済の強化や政治改革を進めていますが、汚職問題や政治的不安定は依然として深刻な課題です。それでも、ウクライナ国民の間では欧州との一体化を目指す意識が高まり続けています。

2022年にはロシアによるウクライナへの大規模な軍事侵攻が開始され、ウクライナは主権と領土を守るために激しい戦闘を続けています。この戦争は国際社会に大きな影響を与え、ウクライナの未来を決定づける重要な局面を迎えています。

2014年 クリミア危機

ウクライナで親ロシアの政権が反ロシア・親EU勢力に倒される。これをうけ住民の大半がロシア系住民のクリミアでは大きな反発が起き、クリミア自治共和国独立の動きが一気に高まる。ロシアもそれを支持し、同年3月にクリミア自治共和国議会とセバストポリ議会は独立を宣言。すぐさまロシアはクリミアを自国領に編入する条約を結び、クリミアの海軍拠点を占領した。事実上ロシアがウクライナを「侵略」した形となり、国連、EU諸国、米国などはこれを非難。国際的緊張が走った。

▲クリミア危機を描いた映画『ウクライナ・クライシス』

2022年 ロシアのウクライナ侵攻

|

|

|

ウクライナ史総括

以上が古代から現代にまで起きたウクライナの主要な出来事です。

ウクライナの歴史は、常に外部勢力との接触や支配の影響を強く受けつつ、独自の文化とアイデンティティを形成してきたという特徴があります。古代にはスキタイ人やサルマティア人といった遊牧民がこの地域を支配し、9世紀にキエフ・ルーシというスラブ系の国家が成立すると、東スラブ文化と正教がウクライナの基盤となりました。しかし、モンゴルの侵攻によるキエフ・ルーシの崩壊以降、ウクライナはリトアニア大公国やポーランド・リトアニア連合王国、ロシア帝国などの大国によって分割され、その支配下に置かれるのです。

このようにウクライナは多くの支配者の下で複雑な歴史的歩みを辿ってきましたが、その中で特にコサック国家の台頭は、独立と自由を求めるウクライナ人の精神を象徴しています。コサックは、17世紀にポーランド・リトアニア連合王国に対して反乱を起こし、一定の自治権を得ましたが、その後もロシアやオスマン帝国などの影響下に置かれました。

19世紀にはウクライナ民族主義が高まり、独立と自己決定権を求める動きが活発化しましたが、第一次世界大戦後の混乱の中で独立を達成することは困難でした。結局、ウクライナはソビエト連邦に編入され、その中でホロドモールやスターリンの粛清といった悲劇を経験しました。

1991年のソビエト連邦の崩壊によってウクライナは独立を達成しましたが、その後も地政学的な位置から、ロシアと西欧諸国との間で揺れ動く立場に置かれました。特に2014年のクリミア併合と東部の紛争は、ウクライナの独立と主権を巡る大きな試練となり、2022年のロシアによる全面的な侵攻は、ウクライナの歴史に新たな局面をもたらしました。

ウクライナの歴史は、多くの困難を乗り越えながらも、独自の文化とアイデンティティを維持し続けた歩みです。その過程で形成されたウクライナの国家意識は、現代においても強く息づいており、国際社会の中でその存在感を示し続けているのです。

|

|

|