ロシア史の流れを年表でつかもう

ロシアの国旗

ロシアの領土

| 年代 | 出来事 | 時代 |

|---|---|---|

| 9世紀 | ノルマン系ヴァリャーグがキエフ・ルーシを建国 | 中世 |

| 988年 | ウラジーミル1世がキリスト教(東方正教)を国教化 | 中世 |

| 1240年 | モンゴル帝国の侵攻によりキエフ陥落、タタールのくびき | 中世 |

| 1380年 | ドミートリー・ドンスコイがクリコヴォの戦いでモンゴル軍に勝利 | 中世 |

| 1480年 | イヴァン3世がモンゴル支配からの自立を達成 | 中世末期 |

| 1547年 | イヴァン4世が「ツァーリ」を名乗りロシア帝国化開始 | 近世 |

| 1613年 | ロマノフ朝成立 | 近世 |

| 1682~1725年 | ピョートル大帝の改革と西欧化推進 | 近世 |

| 1762~1796年 | エカチェリーナ2世の治世、領土拡大と啓蒙専制 | 近世 |

| 1812年 | ナポレオン戦争、祖国戦争でフランス軍を撃退 | 近代 |

| 1861年 | 農奴解放令公布 | 近代 |

| 1905年 | 第一次ロシア革命と十月勅令 | 近代 |

| 1917年 | 二月革命・十月革命でロマノフ朝崩壊、ボリシェヴィキ政権成立 | 近代 |

| 1922年 | ソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)成立 | 近代 |

| 1941~1945年 | 独ソ戦、スターリングラードなどで枢軸国に勝利 | 近代 |

| 1953年 | スターリン死去、フルシチョフの雪どけ開始 | 近代 |

| 1991年 | ソ連崩壊、ロシア連邦として独立 | 現代 |

| 1999年 | プーチンが首相就任、その後大統領に | 現代 |

| 2014年 | クリミア併合、西側諸国と対立 | 現代 |

| 2022年 | ウクライナへ全面侵攻、国際的制裁を受ける | 現代 |

| 2023年 | 戦争長期化、NATOとの緊張続く | 現代 |

ロシアの歴史詳細

ロシア(正式名称:ロシア連邦)、ユーラシア大陸北部に位置する連邦制国家です。一つの主権下に複数の構成主体(46州、22共和国、9地方、4自治管区、3市、1自治州)が結合している「連邦国」で、その国土面積は世界最大を誇ります。

ロシアの国が他と突出して広大な土地を領有するにいたったのは、現ロシアの基礎となったモスクワ大公国(13世紀成立)が、周辺の公国を次々と併合し、18世紀にはその支配がシベリアにまでおよぶ広大な帝国を築いたことに起源を持ちます。そうして成立したロシア帝国は戦争により勢力を拡大していき、イギリスやフランス、ドイツにオーストリア、オスマン帝国といったヨーロッパ列強と覇を争ったわけですが、20世紀初頭にはロシア革命が勃発し、内側から崩壊に追い込まれてしまいます。その後帝政に代わる社会主義国家ソビエト連邦が成立し、旧帝国領をそのまま引き継ぎました。20世紀末に社会主義の行き詰まりからソ連は崩壊しますが、ロシア連邦として再構成が行なわれ、現在にいたるまで広大な領土を保持し続けているのです。ここではそんなロシアの歩みを、もう少し詳しく年表でみていきましょう。

|

|

|

古代ロシア

古代(紀元前から西ローマ帝国が崩壊する476年まで)におけるロシア地域(特に今日のロシア西部)には、様々な部族や民族が居住していました。これらにはスキタイ人やサルマティア人などの遊牧民族が含まれます。 これらの民族は農耕や牧畜を行っており、時には南のギリシャ人と交易を行っていました。スキタイの金細工は特に有名です。

ローマ帝国が拡大するにつれて、黒海沿岸地域などのロシア南部はローマ帝国の影響下に入りましたが、ローマ帝国はロシア地域を直接支配することはほとんどありませんでした。 後期ローマ帝国時代には、ゲルマン民族の移動など、多くの民族がヨーロッパ全土を移動し、4世紀から5世紀にかけて、ゴート族をはじめとするゲルマン民族がロシアの南部地域に侵入、影響を及ぼしました。

このように古代のロシアは、現在のロシアとは異なり、多様な民族や文化が存在し、南部は時折ローマ帝国の影響を受けていました。ただし、その影響は限定的で、この地域は主に独自の文化的・政治的な発展を遂げていたのです。

古代の終わりを象徴する西ローマ帝国の崩壊は、後のヨーロッパ全体に影響を与え、ロシア地域においても、新たな民族の移動や文化の変化を引き起こす契機となりました。

|

|

|

中世ロシア

中世ロシアは、9世紀にヴァリャーグ(ヴァイキング)が東スラブ地域に進出してキエフ大公国を建国したことから始まります。この国家は、東スラブ人とスカンジナビア人の混交から成立し、キリスト教の正教会を988年に採用しました。13世紀にはモンゴル帝国の侵攻を受け、その後数世紀にわたりモンゴルの支配下にありました(タタールのくびき)。15世紀末にモスクワ大公イヴァン3世がモンゴルの支配からの独立を宣言し、ロシア国家の基盤を固めました。中世の時代は、東欧のキリスト教化、スラブ文化の発展、そしてモンゴル支配とその後のロシアの統一への道のりを特徴づける時期でした。

5世紀

5世紀のロシアは、まだ統一された国家が存在せず、広大な地域にさまざまなスラヴ系やフィン・ウゴル系の部族が住んでいました。この時期、ロシアの土地は東ローマ帝国やペルシア、遊牧民などの外部勢力との接触が少なく、主に農耕や狩猟、漁業を営む自給自足的な生活が続いていました。しかし、5世紀末には東欧平原を通じて、ゴート族やフン族などの民族移動が行われ、この影響で地域の部族社会が変化、後のキエフ大公国やルーシの基礎が形成されることとなるのです。

7世紀

7世紀のロシアは、依然として統一された国家が存在せず、広範囲にわたるスラヴ系やフィン・ウゴル系の部族が生活していました。この時期、スラヴ人は東ヨーロッパ全域で勢力を拡大し、南方や西方への移住が進みました。また、バルカン半島や中央ヨーロッパにも影響を与え始めました。

ロシアの領域内では、ハザール=カガン国という遊牧帝国が登場し、ヴォルガ川下流域や黒海北部を支配しました。カザールはこの地域で交易ネットワークを構築し、スラヴ系部族と接触することで、後のルーシ国家形成に影響を与えました。7世紀は、ロシア地域における民族間の接触が増加し、政治的・文化的な変化が徐々に進行していく時代でした。

8世紀

8世紀のロシアは、スラヴ系部族が東ヨーロッパ全域で勢力を拡大し始めた時期であり、同時に地域内での統一と組織化が進行してました。この時期、ハザールの影響が強まり、ヴォルガ川下流域や黒海北部の交易路を支配していました。スラヴ系部族はハザールと接触することで、交易や技術の面で影響を受け、社会の発展が促進されました。

また、北方では、ヴァリャーグ(ノルマン人)との接触が始まり、彼らは交易や軍事活動を通じてスラヴ系部族と関わりを持ちました。

8世紀は、ロシア地域が外部勢力と活発に接触し、後にルーシ国家が形成される基盤が整いつつあった時期であり、文化的・経済的な交流が進んだ時代でした。

9世紀

9世紀のロシア地域では、スラヴ系部族が徐々に統合されていく中で、北方から到来したヴァリャーグ(ノルマン人)が重要な役割を果たしました。862年、ノヴゴロドにリューリクが招かれたことを契機に、リューリク朝が成立し、この後のキエフ大公国の基盤が築かれました。

一方、ハザール=カガン国はこの時期、東ヨーロッパにおける強大な勢力として、交易路を支配し、スラヴ系部族やヴァリャーグから貢納を受け取るなど、広範な影響力を持っていました。この国は、黒海やカスピ海周辺の地域を抑え、東西の交易を掌握することで繁栄を続けていましたが、9世紀末には、キエフ大公国が次第に台頭し、ハザール=カガン国からの独立を果たしつつありました。

この時期のロシア地域は、外部勢力との交流と内部の統合が進み、後のロシア国家形成に向けた重要な時代だったのです。

862年 ノヴゴロド建設

東スラヴ系ルス族のリューリク(左図人物)が、ボルホフ川の両岸にまたがる場所に「最初のロシア国家」とされるノヴゴロドを建設する。バルト海・ビザンツ帝国・中央アジアを結ぶ交易の要所として栄えた。

ノヴゴロドの位置

リューリクが支配を広げた地域には様々な公国が誕生しました。それらをまとめて、彼の属する部族「ルス」の名にちなみ「ルーシ」と呼ばれるようになり、ロシア(Russia)という国名の語源となりました。

882年 イーゴリによるキエフ征服

リューリクの子イーゴリ(左図人物)がキエフ(現ウクライナの首都)を征服する。リューリクの死後は、ノブゴロドに代わりキエフがルーシの盟主的存在となる。

10世紀

10世紀のロシア地域は、キエフ大公国の台頭とハザール=カガン国の衰退が進んだ時代です。リューリク朝の後継者オレグが882年にキエフを征服し、キエフ大公国を成立させたことで、東スラヴ人を中心とする国家が形成されました。キエフ大公国は、ドニエプル川流域を中心に広がり、南方のビザンティン帝国との交易を通じて経済的にも繁栄を遂げました。

一方、ハザール=カガン国はこの時期、北方や西方の脅威に直面していました。キエフ大公スヴャトスラフ1世は、965年にハザール=カガン国に対する大規模な軍事遠征を行い、その主要都市であるイティルを破壊し、国を崩壊させました。この戦役によって、ハザール=カガン国は消滅し、その後のルーシ国家の台頭がさらに加速しました。

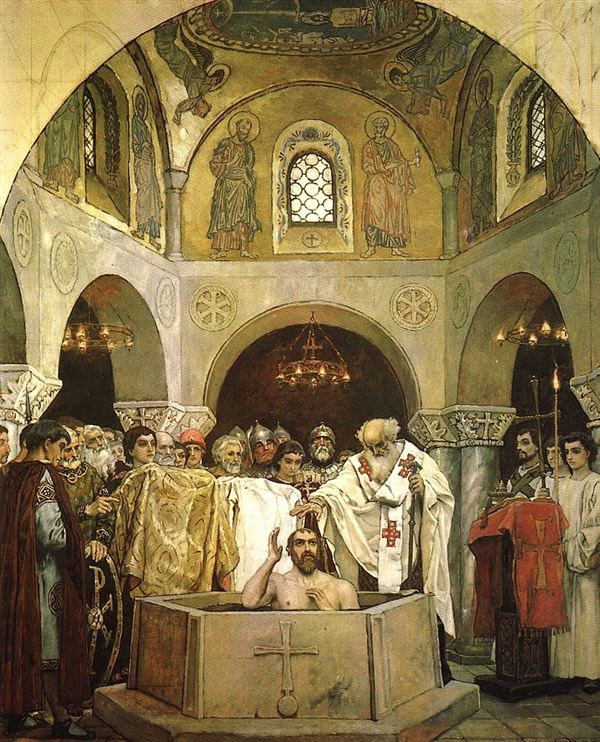

さらにロシア地域におけるキリスト教化の進展も特徴的です。10世紀末にキエフ大公ウラジミール1世がキリスト教に改宗し、ルーシで正教会が広く信仰されるようになりました。この改宗はビザンティン帝国の影響を受けており、ウラジミール1世は988年に大量の住民をキリスト教に洗礼させました。

▲洗礼を受けるウラジミール1世/ヴィクトル・ヴァスネツォフ画

この出来事は、ルーシ文化や国家のアイデンティティ形成に深い影響を及ぼし、ビザンティンとの関係緊密化に繋がりました。教会の建設、宗教芸術の発展、教育と文学の促進が進み、キリスト教はルーシの社会的・文化的生活の中核となったのです。

10世紀は、キエフ大公国が地域の中心的な国家として確立し、後のロシア国家の基礎が形成される重要な時代でした。

11世紀

11世紀のロシアは、キエフ大公国が最盛期を迎え、東ヨーロッパで重要な地位を確立した時代です。ヤロスラフ賢公(在位:1019-1054年)は、法律を整備し、「ルースカ・プラウダ(ルーシ法典)」を編纂するなど、国家の統治基盤を強化しました。また、彼はキエフに聖ソフィア大聖堂を建設し、文化と学問の中心地としてのキエフの地位を確立しました。この時期、キエフ大公国はビザンティン帝国や他のヨーロッパ諸国と外交関係を築き、広範な影響力を持っていたのです。

しかし、11世紀の後半に入ると、内紛や分裂が始まり、大公国の力が次第に弱まりました。キエフ大公国は複数の小公国に分裂し、地域的な権力争いが激化したことで、中央集権が弱体化していったのです。この内部分裂は、後のモンゴル襲来やタタールの支配に対する抵抗力の低下にも繋がりました。

このように、11世紀はキエフ大公国の黄金期であり、ロシアの文化と社会が大きく発展した時代でありましたが、その一方で、分裂と衰退の兆しも見え始めた重要な時期でした。

1019年ノブゴロド自由都市に昇格

ルーシの中心がキエフに移ったあとも、ノブゴロドは商業・工業を軸に成長を続け、キエフから独立した自由都市に昇格した。自由都市としてのノブゴロドは、独自の法律と自治権を持ち、後には共和国としての性格を強めていく。この時代のノブゴロドの成功は、地域的な特性と商業活動の重要性を反映しており、中世ルーシの多様性と動的な特性を示していた。

12世紀

12世紀のロシアは、キエフ大公国の分裂と地方公国の台頭が進んだ時代です。この時期、キエフ大公国は複数の小公国に分裂し、各地の有力者たちが独自に支配権を強めるようになりました。とりわけ、スーズダリ、ヴォロディミール、ノヴゴロドといった公国が力を持ち始め、キエフの影響力が次第に衰退していきました。

この分裂の原因としては、「継承制度の複雑さ」と「兄弟間の争い」が挙げられます。キエフの大公位は、基本的に兄弟間で継承されていたため、各地の公国が自立を強める一方で、キエフ大公国全体の統一力は弱まっていったのです。

また、12世紀はノヴゴロド共和国が商業的・政治的に重要な地位を確立した時期でもあります。ノヴゴロドはハンザ同盟と繋がり、北欧やバルト海地域との交易で繁栄を遂げました。これにより、ノヴゴロドはロシア北西部の重要な経済・文化の中心地として発展しました。

一方、南のステップ地帯では、遊牧民の活動が活発化し、ロシアの公国に対する圧力が強まっていました。このような背景のもと、ロシアの分裂状態は深まり、後の13世紀にモンゴルの侵入を受けた際、ロシア諸公国はまとまりを欠いて対応することになってしまうのですね。

12世紀は、ロシアが地域的な分裂とともに多様な文化的発展を遂げた一方で、政治的な統一力の弱体化が進行した重要な時代でした。

1157年 ウラジーミル・スーズダリ大公国の成立

キエフ大公が息子にウラジーミル・スーズダリ公(現モスクワ、スーズダリを含む地域の支配者)の地位を与え、 ウラジーミル・スーズダリ大公国が成立した。この大公国は、ルーシ北東部の発展を促進し、キエフ大公国からの一定の独立性を持ちながら、東スラブの文化と政治の中心の一つとして台頭した。ウラジーミル・スーズダリ大公国の成立は、後のモスクワ大公国への道を準備し、ロシア史における重要な転換点となった。この大公国は、地域の経済的・軍事的な強化を図り、ルーシの分裂と多様化する政治的風景において重要な役割を果たした。

1136年 ノヴゴロド共和国の成立

ノブゴロドで暴動が発生し、ノブゴロド公が追放される。以降のノブゴロドは民会(ベーチェ)による意思決定が強い民主的な体制に移行したので、ノブゴロド共和国と呼ばれる。この体制の転換は「12世紀のノヴゴロドの革命」とも呼ばれる。

1199年 ハールィチ・ヴォルィーニ大公国の成立

現在の西ウクライナを中心とした地域に、リューリク朝のルーシ系国家ハールィチ・ヴォルィーニ大公国が成立する。ルーシ系国家では最も大きい公国となった。この大公国は、ポーランド、ハンガリー、リトアニアなど周辺国との関係で重要な役割を果たし、東西ヨーロッパの文化的架け橋としての地位も確立した。ハールィチ・ヴォルィーニ大公国の成立は、ルーシの政治的地図において重要な変化をもたらし、後の東ヨーロッパの歴史に影響を与えた。

13世紀

13世紀のロシアは、モンゴルの侵入とその支配が決定的な影響を与えた時代です。この時期、キエフ大公国やその後継の諸公国は、モンゴル帝国(タタール)の猛攻により大きな打撃を受けました。1237年から1240年にかけて、バトゥ・ハン率いるモンゴル軍は、ルーシの各公国を次々と征服し、キエフも含む主要都市を破壊しました。この侵攻は、ルーシの政治的な統一をさらに弱め、モンゴル支配下での新たな秩序(タタールのくびき)が成立しました。

モンゴルの支配下では、ルーシの公国は「ジョチ・ウルス」(キプチャク・ハン国)の宗主権に服し、各公国の大公たちはモンゴルのカーンに貢納する義務を負いました。しかし、モンゴルの直接的な支配は限られており、地元の公たちはある程度の自治を保持していました。この時代はルーシにおける重税と抑圧の時期として知られる一方で、ルーシの公国間の対立を一時的に和らげ、モスクワ大公国の台頭の基盤を形成することにもなったのです。モンゴルの支配は、ルーシの歴史において長期的な影響を与えたといえます。

このように、13世紀のロシアはモンゴルによる支配が進行し、政治的な分裂と再編が進んだ時代であり、この時期の経験が後のモスクワ大公国の台頭に繋がっていくのです。

1236年 モンゴル帝国のルーシ侵攻

バトゥの西方遠征からモンゴルによるルーシ侵攻がスタートした。ルーシ軍はモンゴル帝国軍の進撃を止められず主要都市を次々占領されていく。40年のキエフの戦いにおいても敗れてしまい、国の心臓部キエフを征服されてしまった。

▲モンゴル帝国軍によるスーズダリ侵攻

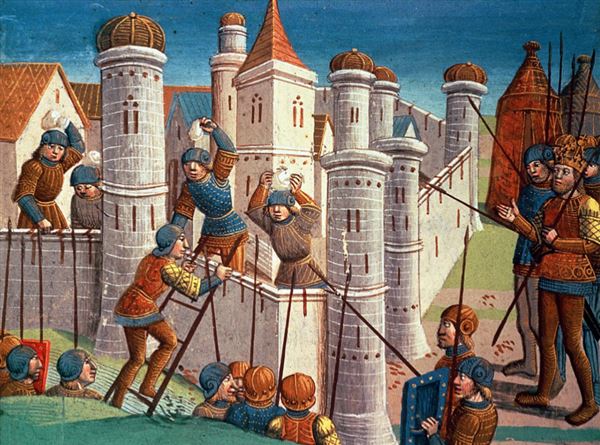

1240年 北方十字軍のルーシ侵攻

ルーシが北方十字軍・東方植民の侵攻を受けるも押し返す。この時期、北方十字軍は主にスカンジナビアと北ドイツの騎士団によって構成されており、彼らは東ヨーロッパへの拡張を目指していた。この遠征は、バルト海沿岸の異教徒地域へのキリスト教化を目的としていたが、その過程でルーシの領土にも侵入した。

ルーシの諸公国は、この侵攻に対して結束し、侵略者を撃退することに成功した。この成功は、ルーシの防衛能力の強さを示すとともに、外部からの圧力に対する抵抗の意志を示した。しかし、この時期のルーシはモンゴルの侵攻による混乱の中にあり、内部の統一は弱まっていた。北方十字軍の侵攻は、ルーシが直面していた多くの挑戦の一つであり、この地域の複雑な国際関係と政治的な動きを反映していた。

1243年 ジョチ・ウルスの成立

ルーシ全土がモンゴル帝国に征服され、モンゴルの衛星国ジョチ・ウルス(キプチャク・ハン国)による間接支配「タタールのくびき」が開始される。「タタールのくびき」とはジョチ・ウルスによる首かせをはめるようなルーシ支配のやり方に由来する。

1263年 モスクワ公国の成立

ノブゴロド公の息子が、現ロシアの首都モスクワを支配するようになりモスクワ公国が成立した。しだいにルーシで有力になり始め大公国となり、当時ルーシを支配下においていたキプチャクハン国を圧迫するようになる。

14世紀

14世紀のロシア、特にモスクワ公国の台頭において重要な人物がイヴァン1世(左図人物)です。彼はモスクワ公(在位:1325年-1340年)であり、モスクワ公国を強力な勢力に育て上げる上で決定的な役割を果たしました。

イヴァン1世は、巧みな政治手腕を持ち、特にモンゴルのカーンとの関係を通じてモスクワの地位を強化しました。1327年にトヴェリで反乱が起きた際、イヴァン1世はモンゴルのカーンを支援して反乱を鎮圧し、これによりモンゴルから「ウラジーミル大公」の称号を得ることに成功しました。この称号は、ルーシ全体における政治的な優位性を示すものであり、これによってモスクワ公国は他の公国に対する優位を確立しました。

また、イヴァン1世は財政的にもモスクワを強化しました。「カリタ(財布)」というあだ名が示すように、彼はモスクワ公国に莫大な財産をもたらし、土地を購入して領地を拡大しました。彼の治世中に、モスクワは経済的にも政治的にも力を増し、次第にルーシ諸公国の中で中心的な地位を占めるようになりました。

イヴァン1世の政治的・経済的基盤の強化は、後のモスクワ大公国のさらなる拡大と、ロシア国家形成の基盤を築く重要な役割を果たしたのです。

1325年 イヴァン1世の即位

1325年にイヴァン1世がモスクワ大公に即位したことは、モスクワの勢力拡大と中央集権化の始まりを示す重要な出来事だった。イヴァン1世は、表面上はキプチャク・ハン国(モンゴル帝国の一部)に臣従していたが、実際にはモンゴルの支配を巧みに利用して自身の権力を拡大した。彼はモンゴルとの関係を維持しながら、周辺の公国を併合し、モスクワ大公国の領域を広げていった。

この時期、イヴァン1世はまた、モンゴルからの税収徴収権を獲得し、モスクワの経済的基盤を強化した。彼の統治下でモスクワはルーシの諸公国の中で急速に勢力を伸ばし、後のロシア国家形成の礎を築いた。イヴァン1世の政策は、モンゴルの支配下での自己利益の追求と地域の統一を巧みに両立させたことで知られ、ルーシの歴史において重要な転換点となった。

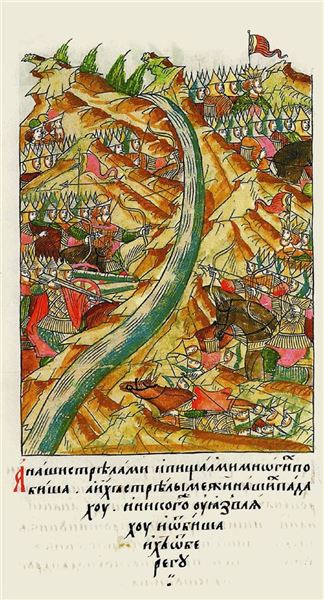

1380年 クリコヴォの戦い

ドン川流域のクリコヴォ平原にて、モスクワ大公国とジョチ・ウルスの軍が戦った。結果はモスクワ大公国の勝利となり、モンゴル帝国の無敗伝説を打ち砕き、「タタールのくびき」解放に向けた大きな一歩となった。

▲クリコヴォの戦いを描いた民衆版画(ルボーク)

1382年 モスクワ包囲戦

モスクワ占領を目論むモンゴル帝国軍と、モスクワ軍が衝突。結果はモンゴル帝国の勝利となり、敗れたモスクワ大公国は、まだこの国がジョチ・ウルスの支配下にある事実を突きつけられることとなった。

▲モスクワを包囲するトクタミシュ率いるモンゴル軍

|

|

|

近世ロシア

ヨーロッパ近世におけるロシアは、国家の形成、拡大、そして近代化の時期です。15世紀末、モスクワ大公イヴァン3世が「タタールのくびき」を脱し、ロシア国家の基盤を固め、16世紀にはイヴァン4世(雷帝)がロシア初のツァーリ(皇帝)として、領土拡張を進めました。しかし、彼の治世は強権的であり、後に「大動乱(スムータ)」を引き起こすきっかけにもなっています。

17世紀にはロマノフ朝が成立すると徐々に安定し、さらに国土を拡大。18世紀に入ると、ピョートル大帝が西欧の技術と文化を取り入れ、国家の近代化と強化を進め、新首都サンクトペテルブルクを建設しました。そしてエカチェリーナ2世の時代に、ロシアは黒海へのアクセスを確保し、ヨーロッパの大国としての地位を確立したのです。

この時代は、中央集権化、領土拡大、文化と科学の発展が特徴で、ロシアの近代国家への転換期だったといえます。

15世紀

15世紀のロシアは、モスクワ大公国が急速に勢力を拡大し、ロシアの統一と中央集権化が進んだ時代です。この時期、モスクワ大公国は他の諸公国を次々に併合し、ロシアにおける中心的な権力となっていきました。

特に重要な人物は、イヴァン3世(イヴァン大帝)です。彼は1462年にモスクワ大公となり、その治世(1462-1505年)でロシアの統一を推進しました。彼はノヴゴロド公国やトヴェリ公国を併合し、さらにリトアニア大公国との戦争でロシアの領土を拡大しました。イヴァン3世は、ツァーリ(皇帝)としての権威を主張し、ビザンティン帝国の遺産を引き継ぐ者としての地位を確立しました。これにより、モスクワは「第三のローマ」としての役割を担うようになったのです。

また、イヴァン3世はウグラ河畔の対峙で、モンゴル軍を退却させ、モンゴル支配(「タタールのくびき」)に終止符を打ったことが何より重要です。ロシアの独立と国家形成において非常に重要な転換点となりました。

15世紀は、モスクワ大公国がロシアの中心として確立され、後のロシア帝国の基盤が築かれた時代であり、イヴァン3世の治世がその中心にありました。

1453年 東ローマ帝国の滅亡

オスマン帝国により東ローマ帝国が滅ぼされる。このことによりモスクワ大公国は東ローマ帝国に代わり、「第三のローマ」「正教会の擁護者」として意識を高めていくようになる。

▲コンスタンティノープルを包囲するメフメト2世率いるオスマン軍

1480年 ウグラ河畔の対峙

モスクワ大公イヴァン3世(左図人物)がジョチ・ウルスからの独立を宣言し貢納を停止。さらにノヴゴロド公国を併合し、ルーシ北部を統一した。その後ウグラ川のほとりにて、モスクワ大公国軍とモンゴル帝国軍の最後の戦いが行われた。結果はモスクワ大公国の勝利となり、モンゴルのルーシ支配「タタールのくびき」の終焉を決定づけた。

▲ウグラ川で対峙するモンゴル軍とモスクワ軍/ロシア年代記の挿絵より

16世紀

16世紀のロシアは、激動の時代であり、特にイヴァン4世(イヴァン雷帝)の治世(1533-1584年)がその中心に位置しています。イヴァン4世は、1547年にロシア初のツァーリ(皇帝)として戴冠し、ロシアの統一と中央集権化をさらに推進しました。彼の治世は、領土拡大と内部改革が進められた一方で、激しい専制政治と恐怖政治が行われた時期としても知られています。

イヴァン雷帝の治世の初期には、強力な軍事力を背景に、カザン・ハン国(1552年)やアストラハン・ハン国(1556年)を征服し、ロシアの領土はウラル山脈を越えてシベリアへと広がりました。また、彼は国内改革として、「オプリーチニナ」と呼ばれる親衛隊を組織し、恐怖政治を実施。貴族(ボヤール)の権力を抑え、中央集権化を図りました。オプリーチニナの間、多くの貴族が処刑され、国内は恐怖と混乱に包まれたのです。

後半には、リヴォニア戦争(1558-1583年)においてバルト海への進出を試みましたが、最終的にはロシアの敗北に終わり、経済的・社会的に大きな打撃を受けました。この戦争によって国力は疲弊し、イヴァン雷帝の治世末期には社会不安が増大。イヴァン雷帝の死後、ロシアは「動乱時代(スムータ)」と呼ばれる不安定な時期に突入し、内戦や外国の干渉が続きました。

この時期の経験は、後のロマノフ朝の成立と中央集権的な統治体制の強化に繋がっていきました。

1547年 ロシア・ツァーリ国の成立

モスクワ大公の雷帝イヴァン4世(左図人物)が、故ローマ帝国の称号カエサルに由来するツァーリ(「皇帝」という意味)の称号を使用し、ロシア・ツァーリ国が成立する。ツァーリの称号の採用は、ロシアが独立した帝国としての地位を主張し、以前のキエフ大公国やモンゴル帝国の影響からの脱却を象徴していた。イヴァン4世の統治は、中央集権化、領土拡張、そして厳しい内政措置によって特徴づけられ、そんな統治体制はヨーロッパの大国としてのロシアの地位を確立するとともに、後の帝政ロシアへの道を開いた。イヴァン4世のこの政策は、ロシアの歴史、政治、そして文化に深い影響を与えた。

1558年 リヴォニア戦争の勃発

中世リヴォニア(現エストニア・ラトビアなどがある地域)にて、ポーランド、スウェーデンとバルト地方の覇権をめぐり争ったが敗北。ロシアは現ベラルーシをはじめヨーロッパにおける勢力圏を大幅に喪失する。

▲都市ナルヴァを包囲するロシア軍/ボリス・チョリコフ画

1570年ノヴゴロド虐殺

1570年のノヴゴロド虐殺は、イワン4世(雷帝)による悲劇的な出来事であり、ノヴゴロドの衰退の重要な原因となった。イワン4世は、自身に対する反逆の疑いを持ってノヴゴロドに対し厳しい処罰を下した。彼の私兵であるオプリーチニナは、市民に対して大規模な弾圧と虐殺を行い、数千人が命を失ったとされる。

1598年 リューリク朝の断絶

フョードル1世の死によるリューリク朝の断絶は、ロシアの歴史における大きな転換点となった。1598年にフョードル1世が亡くなると、9世紀から続いていたリューリク朝は終焉を迎えた。これによりロシアは「動乱時代」と呼ばれる混乱の時代に突入した。この期間は約15年にわたり、政治的不安定さ、社会的混乱、外国勢力の介入が特徴だった。

17世紀

17世紀のロシアは、動乱時代(スムータ)からロマノフ朝の成立に至るまでの劇的な変革の時期でした。動乱時代(1598年-1613年)は、リューリク朝が断絶した後に生じた混乱期で、内戦、外国の干渉、偽ドミトリーを名乗る人物の登場などが相次ぎました。この時期、ポーランド・リトアニア連合やスウェーデンが介入し、ロシア国内は分裂と混乱に見舞われました。

動乱時代を終結させたのは、1613年にミハイル・ロマノフがロシア皇帝に選ばれ、ロマノフ朝が成立したことによるものです。ミハイル・ロマノフは、新たな安定した王朝を築くことで国内を統一し、内乱や外国勢力による介入を終わらせたんですね。彼の治世とその後継者の治世は、国家の再建と中央集権化が進められました。

また、17世紀後半には、アレクセイ・ミハイロヴィチ(在位:1645年-1676年)のもとで、農民の身分がさらに厳しくなり、農奴制が強化されました。この時期には、宗教改革が進行し、ロシア正教会内での古儀式派(スターリキ)が台頭しましたが、政府は彼らを弾圧し、教会と国家の結びつきが強まることになりました。

17世紀は、ロシアが大きな変革と安定化を経験した時代であり、ロマノフ朝の確立がロシアの国家形成において重要な一歩となりました。この基盤の上に、18世紀に入ってピョートル大帝によるさらなる近代化と西欧化が進められていくことになるのです。

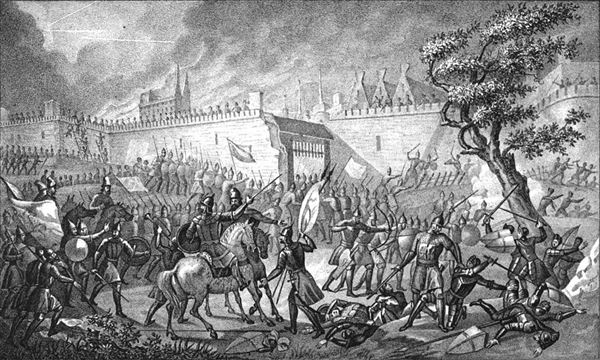

1605年 ロシア・ポーランド戦争の勃発

1605年に勃発したロシア・ポーランド戦争は、ロシアの「大動乱」時代の中で起こった重要な紛争である。この時期のロシアは政治的に不安定で、無政府状態に近い状況にあった。ポーランド・リトアニア共和国はこの混乱に介入し、ロシアとの戦争を開始した。

▲至聖三者聖セルギイ大修道院を包囲するポーランド軍/セルゲイ・ミロラドヴィッチ画

戦争の結果、ロシアは敗れ、1610年にはモスクワがポーランド軍に占領された。この時期、ロシアでは偽ドミトリーと呼ばれる数人の人物が登場し、ツァーリの座を主張して内部の混乱をさらに悪化させた。ポーランドの介入とモスクワの占領は、ロシアにとって外国勢力の直接的な脅威となり、国内の統一と独立を求める動きを強めた。これらの出来事は、後のロシアの愛国心と国家意識の形成に大きな影響を与え、ロマノフ朝の成立とロシアの再統一への道を開いた。

1611年 モスクワ解放

ロシア内戦(「動乱時代」)の混乱の中、ポーランド軍はモスクワを占領したが、愛国的な反抗運動が展開され、1611年3月に第1回民兵が結成。民兵は都市を包囲し、ポーランド軍を追い詰めたが、最終的な解放は翌年の1612年11月、クジマ・ミーニンとドミトリー・ポジャルスキーが率いる第2回民兵によって達成された。この勝利はロシアの独立回復の象徴とされている。

1613年 ロマノフ朝の成立

モスクワ解放後、ロマノフ家のミハイル・ロマノフがツァーリ継承者に選出され、ロマノフ朝が成立した。この選出は、全国会議(ゼムスキー・ソボル)によって行われ、ロシアのさまざまな社会階層からの支持を受けていた。ミハイル・ロマノフの即位によって、約15年間続いた大動乱は終わりを告げ、ロマノフ朝は、ロシアの政治的安定化と領土的拡大を図り、その後300年以上にわたって続くロシア帝国の基盤を築いた。

ミハイルの即位とそれにともなうロマノフ王朝の成立は、ロシアにおける内部の統一と国際的な地位の回復に大きく寄与し、ロシアの近代化と発展の礎を形成したといえます。

1700年 大北方戦争(~21年)

バルト帝国を体現していたスウェーデンと大北方戦争を争い勝利。バルト海沿岸を獲得し、そこにサンクトペテルブルクが建設される。1917年までロシアの帝都として機能していた。

▲大北方戦争においてロシア優位へのターニングポイントとなった「ポルタヴァの戦い」

18世紀

18世紀のロシアは、大きな改革と西欧化が進んだ時代であり、その中心にはピョートル1世(ピョートル大帝)がいます。彼の治世(1682年-1725年)は、ロシアをヨーロッパ列強の一角に押し上げるための大規模な改革が行われました。

ピョートル大帝は、ロシアの軍事力を強化し、バルト海へのアクセスを確保するため、スウェーデンとの大北方戦争(1700年-1721年)を戦い、これに勝利。この勝利により、バルト海沿岸にサンクトペテルブルクを建設し、新たな首都とすることで、西欧に窓を開いたとされます。また、彼は西欧の技術や文化を積極的に取り入れ、軍隊の近代化、行政の中央集権化、産業の発展を進め、ロシア社会を劇的に変革しました。

ピョートル大帝の死後、エリザヴェータ女帝(1741年-1762年)やエカチェリーナ2世(1762年-1796年)が続きました。特にエカチェリーナ2世(エカチェリーナ大帝)は、啓蒙専制君主として知られ、内政の安定化や領土の拡大に努めました。彼女の治世では、ロシア帝国はオスマン帝国やポーランド分割を通じて領土を拡大し、ヨーロッパの大国としての地位を確立したのです。。

このように、18世紀はロシアが急速に近代化し、ヨーロッパの大国としての地位を固めた時代でした。ピョートル大帝とエカチェリーナ大帝による改革と領土拡大が、その後のロシア帝国の繁栄に重要な基盤を築いたのです。

1762年 エカチェリーナ2世の即位

エカチェリーナ2世(左図人物)が女帝となり、自由主義促進や教育・医療施設の建設といった啓蒙思想に基づいた近代化政策が行なわれた。

1773年 プガチョフの乱の勃発

コサック出身のプガチョフが農奴解放、地主打倒を唱えて蜂起を起こした。最終的に政府軍に鎮圧され、首謀者のプガチョフは処刑された。エカチェリーナ2世はこの反乱を機に、反動的な姿勢を強めていった。

▲プガチョフの宮廷に連行される貴族

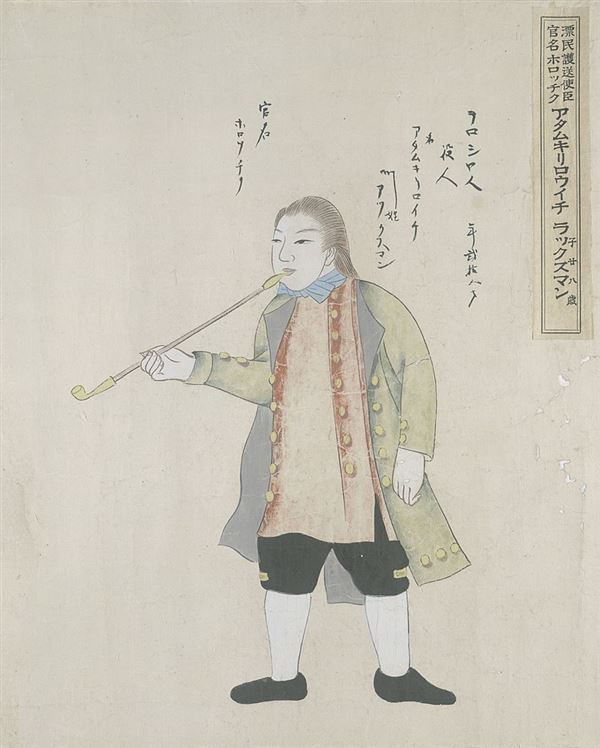

1782年 大黒屋光太夫ロシアに漂着

日本の船頭大黒屋光太夫(左図人物)が嵐により漂流。アリューシャン列島のアムチトカ島(当時ロシア領、現アメリカ領)に漂着し、ロシア人の保護をうける。

1792年 ラクスマン来日

ロシアの軍人アダム・ラクスマン(左図人物)が、エカチェリーナ2世の命をうけ、ロシアに漂流していた大黒屋光太夫を伴い来日。ラクスマンはロシアで最初の遣日使節となり、日本に通商を要求した。

|

|

|

近代ロシア

近代ロシアの歴史は、改革、拡大、革命によって特徴づけられます。19世紀、ロシアは産業化と社会改革、特にアレクサンドル2世の農奴解放令による労働体系の変化を経験しました。しかし、経済の急速な発展と社会的緊張は、政治的不安定さを増大させました。第一次世界大戦中の苦難は、1917年のロシア革命へと繋がり、ツァーリ政の終焉と共産主義のソビエト連邦の成立をもたらしています。

ソ連時代は、スターリンの厳格な統治、第二次世界大戦における重要な役割、冷戦時の東西対立が特徴です。しかし1985年のゴルバチョフの登場によるペレストロイカ(再建)とグラスノスチ(透明化)は、1991年のソビエト連邦の崩壊とロシア連邦の誕生へと繋がりました。近代ロシアは、政治的変革と国際関係における重要な役割が特徴といえるでしょう。

19世紀

19世紀のロシアは、帝国の拡大、農奴制の改革、そして最終的には革命の種が蒔かれる激動の時代でした。この時期は、アレクサンドル1世からニコライ2世に至るまでの一連の皇帝が、帝国の維持と近代化に努めた時代でもあります。

19世紀前半のロシアは、アレクサンドル1世(在位:1801年-1825年)の指導下で、ナポレオン戦争に深く関わりました。特に、1812年の祖国戦争では、ナポレオンの大陸軍を撃退することに成功し、これがロシアの愛国心を高め、アレクサンドル1世の評価を高めました。しかし、戦後には保守的な政策が強まり、改革の動きは停滞しました。

ニコライ1世(在位:1825年-1855年)の時代は、1825年のデカブリストの乱をきっかけに、厳しい反動政治が進められました。ニコライ1世はロシアを「ヨーロッパの憲兵」として位置づけ、革命的な動きを封じ込める役割を果たしましたが、クリミア戦争(1853年-1856年)での敗北により、ロシアの後進性が浮き彫りになりました。

アレクサンドル2世(在位:1855年-1881年)は、クリミア戦争後に大規模な改革に着手し、1861年には農奴解放令を発布しました。この改革は2300万人の農奴を解放しましたが、土地の不足や経済的困難により、多くの農民は依然として困窮した生活を送りました。彼はまた、司法改革や地方自治体の設立を進めましたが、これが保守派の反発を招き、最終的に暗殺されました。

アレクサンドル3世(在位:1881年-1894年)は、父の暗殺を受け、厳しい反動政策を推進しました。彼は中央集権化を強化し、ロシア語と正教会を強制する政策を進め、民族主義を推奨しました。

19世紀末、ニコライ2世(在位:1894年-1917年)の時代には、ロシアの産業化が進展しましたが、労働者や農民の不満は深刻化しました。1905年には、日露戦争の敗北と「血の日曜日」事件を契機に、第一次ロシア革命が勃発しました。ニコライ2世は立憲制を導入しましたが、専制政治は続き、ロシアは20世紀初頭の革命へと向かうことになりました。

1803年 ナポレオン戦争の開始

ヨーロッパ征服に乗り出したフランスのナポレオン軍と、対仏大同盟諸国の戦争ナポレオン戦争が開始される。ロシアは第三次、第四次、第六次、第七次の対仏大同盟に参加し、フランスと戦った。

1812年 祖国戦争(1812年ロシア戦役)の勃発

1812年の祖国戦争(1812年ロシア戦役)は、ナポレオン戦争の中で特に重要な出来事であった。この年、ナポレオンは巨大な軍を率いてロシアに侵攻した。フランス軍は当初成功を収め、一時はモスクワを制圧するに至った。しかし、ロシア軍は戦術的な撤退を行い、スコルチェナヤ(焦土)作戦を実行してフランス軍の補給線を断ち、彼らを消耗させた。

▲モスクワから撤退するナポレオン/アドルフ・ノーザン画

冬が訪れると、極寒の天候と長引く補給線の問題がフランス軍に大打撃を与えた。ナポレオンはモスクワからの退却を余儀なくされ、退却中にフランス軍は寒さ、飢餓、ロシア軍の攻撃により甚大な損害を受けた。この戦役は、ナポレオンの軍事的威信に大きな打撃を与え、後の彼の失脚につながる大きな要因となった。また、ロシアではこの戦いが祖国への愛と犠牲の象徴として、国民意識の形成に大きく貢献した。1812年の祖国戦争は、ナポレオン戦争の流れを変え、ヨーロッパの歴史における重要な転換点となった。

1825年 デカブリストの乱

首都ペテルブルクで「デカブリストの乱」の発生。西欧思想に感化された青年将校(デカブリスト)が、ツァーリ(皇帝)の専制政治に抗する反乱を起こした。最終的に鎮圧され失敗に終わったが、ロシア史上初めて帝政打倒と農奴解放を目的に起こされた闘争となり、その後のロシアにおける革命運動に大きな影響を与えた。

▲ピエトロ広場のデカブリスト

1853年 クリミア戦争の勃発(~56年)

ロシアは南下政策の一環として、聖地エルサレムをオスマン帝国から奪おうとし、クリミア半島を主戦場とした戦争に発展した。結果はロシアの勢力拡大を恐れたフランス、イギリス、イタリアなどの介入もあり、ロシアの敗北となった。

▲クリミア戦争においてロシア黒海艦隊が無力化される結果となったセヴァストーポリ包囲戦

1861年 農奴解放令の発布

ロシア皇帝アレクサンドル2世(左図人物)により、農奴制廃止のための法律が定められる。ただし土地を自分で買わなければならなくなるなど、農民にとって必ずしもいいものではなかった。一方でクリミア戦争の敗北にてその後進性が露呈したロシアが、これをきっかけに近代化に向けて歩みだすという意味で重要な出来事でもあった。

20世紀前半

20世紀前半のロシアは、革命と内戦、そしてソビエト連邦の成立を経て劇的に変貌を遂げた時代です。この期間、ロシアは帝政から共産主義国家へと移行し、世界史における大きな転換点を迎えました。

1917年はロシアにとって決定的な年でした。第一次世界大戦中、戦争の負担と国内の経済的混乱が重なり、ロシア帝国は深刻な社会不安に直面しました。2月革命によってニコライ2世は退位し、300年以上続いたロマノフ朝は終焉を迎えます。その後、臨時政府が樹立されましたが、戦争を継続したことで国民の支持を失い、10月革命が勃発しました。この革命で、ボリシェヴィキが政権を掌握し、ウラジーミル・レーニンが率いる新政権が誕生しました。

革命後のロシアは、1917年から1922年にかけてロシア内戦に突入しました。内戦では、赤軍(ボリシェヴィキ派)と白軍(反ボリシェヴィキ派)の間で激しい戦いが繰り広げられ、多くの外国勢力も介入しました。最終的に赤軍が勝利し、1922年にはソビエト連邦(ソ連)が正式に成立しました。この新しい国家は、共産主義を掲げ、社会主義経済を基盤とした体制を構築しました。

レーニンの死後、1924年にヨシフ・スターリンが台頭し、彼の指導の下でソ連は一党独裁体制を確立しました。スターリンは五カ年計画を通じて急速な工業化と農業集団化を推進しましたが、この過程で多くの犠牲を伴いました。1930年代には大粛清が行われ、政治的反対者や多くの無実の人々が迫害され、数百万人が処刑されるか、強制収容所に送られました。

1941年、ナチス・ドイツがソ連に侵攻(バルバロッサ作戦)したことで、ソ連は第二次世界大戦に深く巻き込まれました。ソ連は莫大な犠牲を払いつつも、1945年にはドイツを打倒し、戦後のヨーロッパにおける大国としての地位を確立しました。戦後、ソ連は東ヨーロッパに影響力を拡大し、冷戦時代の始まりを告げました。

20世紀前半のロシアは、革命と戦争を通じて、帝政から共産主義国家へと劇的に変化した時代であり、スターリン時代の厳しい統制と第二次世界大戦の経験が、その後のソ連の方向性を決定づけました。

1904年 日露戦争の勃発

南下政策の中で、満州・支配権をめぐり日露戦争が勃発。中国大陸が戦場とされた。両国ともに経済的・内政的問題で戦争の継続に限界を感じ、アメリカを介したポーツマス条約の締結で講和。

▲日露戦争の口火を切った仁川沖海戦

1905年 血の日曜日事件の発生

1905年の「血の日曜日事件」は、ロシア帝国の歴史において重大な転換点となった。この事件は、労働者たちによる平和的な請願行進中に起こった。彼ら・彼女らは、より良い労働条件、個人の自由、そして立憲政治の実施を求めてサンクトペテルブルクの冬宮に向かっていた。

この行進は、司祭ゲオルギー・ガポンによって組織され、何千もの労働者、その家族、そして一般市民が参加していた。しかし、ツァーリの宮殿に近づいた際、軍隊が彼らに発砲し、多数の死傷者を出す悲劇が発生した。この事件は、国民の間で広範な衝撃と憤りを引き起こし、反政府運動に火をつける結果となった。

「血の日曜日事件」は、ロシア第1革命(1905年革命)の引き金となり、この革命はロシア帝国における社会的・政治的な変革の波をもたらした。この事件は、帝国政府に対する国民の信頼を大きく損ない、ロシアの政治体制に対する広範な批判と改革要求を加速させた。また、後の1917年のロシア革命への道を準備する重要な出来事として、ロシアの近代史において重要な位置を占める。

1914年 第一次世界大戦が勃発

1914年の第一次世界大戦の勃発は、ロシア帝国に深刻な影響を与えた。この戦争は、サラエボでのオーストリア大公フランツ・フェルディナント暗殺事件(サラエボ事件)をきっかけに始まり、ヨーロッパを中心に世界的な規模で展開された。ロシアは連合国側について戦争に参加したが、その戦果は芳しくなかった。

▲ロシア潰走のきっかけとなったゴルリッツ=タルヌフ攻勢の後捕虜となるロシア兵

ロシア軍は軍事的な劣勢、組織の不備、そして物資の不足に苦しんだ。戦争の長期化により、国内では食料不足、経済の不況、そして社会的な不安が高まった。これらの問題は、すでに不安定だった国内の政治状況をさらに悪化させ、ツァーリ政府に対する広範な不満を生じさせた。

第一次世界大戦におけるロシアの苦境は、1917年のロシア革命へとつながる重要な要因の一つとなった。戦争による苦難は、ツァーリの政府への信頼を損ない、社会的、政治的な変革を求める国民の動きを加速させた。この戦争は、20世紀初頭のロシア史において、決定的な瞬間として記憶されている。

1917年 2月革命の勃発/ロマノフ朝の終焉/ソビエト共和国の成立

労働者による大規模なストライキ(2月革命)の発生。大量の兵士が革命側に合流したことで制御が利かなくなり、ニコライ2世が退位に追い込まれる。ここに304年続いたロマノフ朝が終焉した。また労働者・農民・兵士からなる新政府ソビエトが設立され、世界初の社会主義国家ソビエト共和国が成立した。

1922年 ソビエト連邦の成立

十月革命を皮切りとして、革命派の赤軍と反革命派の白軍による内戦が勃発(ロシア内戦)。その結果赤軍が勝利し、旧ロシア帝国領の支配を確立。ソビエト共和国を盟主とするソビエト連邦が成立した。

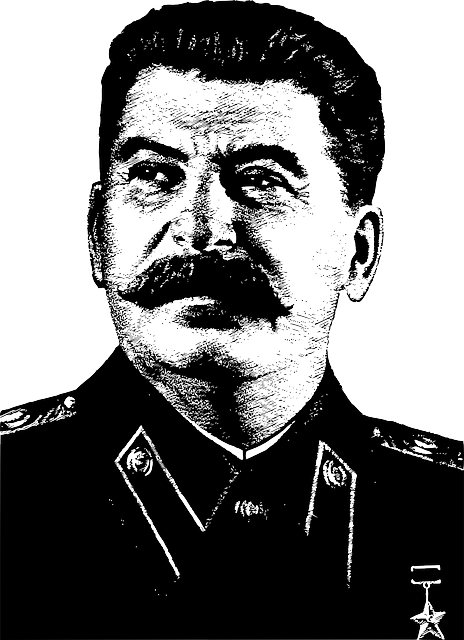

1924年 スターリンの政権掌握

レーニンの死後ヨシフ・スターリン(左図人物)が政権を握る。彼は最高指導者の座に就くと党の権力を自分に一極集中させ、独裁政治体制を築き上げた。

1932年 大飢饉(ホロドモール)

スターリン主導のもと急速な農業集団化を行なったことで、ウクライナを中心に大飢饉(ホロドモール)が発生。強制移住により家畜や農地を奪われたウクライナ人が大勢犠牲になった。

1936年 スターリン憲法制定

18年制定のレーニン憲法を改正したスターリン憲法が制定された。スターリンが直接作成に携わったためこのように呼ばれる。企業の国有化、コルホーズなど社会主義の原則を定めた。

1939年8月23日 独ソ不可侵条約の締結

モスクワにてそれまで水と油とされたナチス・ドイツと独ソ不可侵条約を結ぶ。この条約は、両国間の戦争を回避し、相互の領土侵略を禁止する内容を含んでいた。独ソ不可侵条約の締結は、第二次世界大戦前夜の国際政治において大きな衝撃を与えた。条約には秘密裏の付属議定書も含まれており、これによって東欧の多くの国々がドイツとソビエト連邦の影響圏に分割された。この動きは、特にポーランドに対する後の侵攻を含む第二次世界大戦の勃発に影響を与えた。

しかし、この不可侵条約は長くは続かず、1941年6月22日にドイツがソビエト連邦に対して奇襲攻撃を行うバルバロッサ作戦を開始し、条約は破棄されました。独ソ不可侵条約の締結は、第二次世界大戦の流れを形作る上で重要な役割を果たし、戦争の複雑な外交関係を象徴する出来事となりました。

1939年9月1日 ポーランド占領/第二次世界大戦勃発

ソ連は、ドイツとともにポーランドを侵攻。この侵攻は、独ソ不可侵条約の秘密裏の付属議定書に基づいて行われ、ソ連はポーランドの東半分を占領した。これにより、ポーランドは事実上の消滅状態となり、国際社会に大きな衝撃を与えた。またイギリス、フランスがドイツに宣戦布告したことで第二次世界大戦が勃発した。第二次世界大戦は、ヨーロッパだけでなく、世界規模で展開される壮絶な紛争となり、多大な犠牲を伴うことになる。

▲ソ連軍の捕虜となるポーランド兵

この戦争は、国際関係の根本的な変化をもたらし、後の世界秩序の再編成に大きな影響を与えた。ソ連の役割は、戦争の流れにおいて重要であり、特に戦後の東ヨーロッパにおける政治的影響力の確立につながった。

1939年11月30日 冬戦争の勃発

レニングラード(現サンクト・ペテルブルグ)の安全保障を口実に、フィンランドに侵攻し冬戦争が開始される。しかしフィンランド軍の必死の抵抗にあい、征服を断念。40年のモスクワ講和条約で講和。フィンランドは独立は守ったものの、産業の中心地カレリアをソ連に奪われてしまった。

▲冬戦争中におけるフィンランド軍のスキー兵

1941年 独ソ戦の勃発

1941年の独ソ戦の勃発は、第二次世界大戦の中でも特に重要な転換点であった。この年、ナチス・ドイツはバルバロッサ作戦を発動し、ソビエト連邦に対する大規模な侵攻を開始した。この攻撃は、独ソ不可侵条約の明確な破棄を意味し、ソ連にとってはまさに裏切り行為であった。

ドイツの突然の侵攻は、ソ連に大きな損害を与え、多くの領土が占領された。しかし、ソ連はその後抵抗を続け、連合国側として第二次世界大戦に本格的に参戦。独ソ戦は、戦争の全体像を大きく変える要因となり、特にスターリングラードの戦いやクルスクの戦いなど、いくつかの決定的な戦闘が行われた。ソ連の参戦は、連合国側の勝利に大きく貢献し、戦争の結果と戦後の世界秩序に影響を与えた。

▲「モスクワの戦い」において歩兵をサポートするソ連機関銃士

1943年 「カティンの森事件」の発覚

1943年、第二次世界大戦中に「カティンの森事件」が発覚し、国際的な衝撃を与えた。この事件は、ソビエト連邦の秘密警察(NKVD)によって、ポーランドの軍人、将校、官僚など約22,000人が無裁判で銃殺されたとされるものである。

この虐殺は1940年春に行われ、犠牲者たちはソ連によって占領されたポーランド東部から連れ去られた人々だった。カティンの森事件は、ナチス・ドイツによって発見され公表されたが、ソビエト連邦は長い間、この事件の責任を否定し続けた。

この事件の発覚は、連合国の一員として戦っていたソ連と、ナチス・ドイツに抵抗していたポーランド亡命政府との間に深刻な緊張を生じさせた。また、カティンの森事件は、スターリン体制下での政治的弾圧と恐怖政治の象徴となり、冷戦時代における東西対立の要因の一つとなった。

この事件は、戦後の歴史認識においても重要な問題として残り、1990年代に入ってソビエト連邦の後継国であるロシアが正式に責任を認めるまで続きました。

1945年8月8日 日本に宣戦布告

1945年8月8日、ソビエト連邦はヤルタ会談での密約に基づき、日ソ中立条約(1941年締結)を一方的に破棄し、日本に宣戦布告した。この行動は、第二次世界大戦の最終段階における重要な転換点であり、戦争の結果に大きな影響を与えた。

ソビエトの宣戦布告は、アメリカによる広島と長崎への原子爆弾投下の直後に行われ、日本は国際的に孤立した状態に置かれていた。ソ連軍はすぐに千島列島、南樺太、そして満州に侵攻を開始し、日本軍に対して迅速に圧倒的な軍事行動を展開した。

このソ連の参戦は、日本の無条件降伏と第二次世界大戦の終結を加速させた。また、戦後の極東における地政学的な状況にも大きな影響を与え、特に千島列島と南樺太の帰属に関する問題は、後のソビエト連邦(及びロシア)と日本との間で長期にわたる外交問題となった。

1945年9月2日 第二次世界大戦終結/冷戦の開始

1945年9月2日の第二次世界大戦の終結は、ロシア史において極めて重要な出来事である。この年、ナチス・ドイツの無条件降伏(5月8日)に続き、日本も降伏し、長く続いた壮絶な戦争が終わった。戦勝国となったソビエト連邦は、敗戦国から多くの領土を獲得。これには、東ヨーロッパの諸国をソビエトの影響圏に組み込むことが含まれ、戦後のヨーロッパの地政学的な地図を大きく変えた。

第二次世界大戦の結果は、戦後の世界秩序の形成に大きな影響を及ぼした。特に、ソビエト連邦とアメリカ合衆国をはじめとする西側諸国との間のイデオロギー的、政治的対立は、冷戦の時代へとつながった。冷戦は、約半世紀にわたる東西対立の時代であり、核戦争の危機、国際政治の分極化、そして多くの地域紛争を特徴としていた。

ソビエト連邦の戦勝は、その後の国際的な地位を強化し、世界的な超大国としての地位を確立した。しかし、同時にアメリカとの間の緊張関係が激化し、冷戦という新たな国際的な対立の時代が始まった。第二次世界大戦の終結は、20世紀の歴史において決定的な瞬間であり、その後の世界の進路に大きな影響を与えた。

20世紀後半

20世紀後半のソビエト連邦(ソ連)は、冷戦の激化とその終焉、そして最終的な崩壊へと向かう激動の時代でした。この期間、ソ連は世界の二大超大国の一つとしての地位を維持しつつも、国内外での様々な挑戦に直面しました。

第二次世界大戦後、ソ連は東ヨーロッパ諸国に共産主義政権を樹立し、アメリカ合衆国を中心とする西側諸国との間で冷戦が始まりました。冷戦期には、キューバ危機(1962年)やベトナム戦争、アフガニスタン侵攻(1979年-1989年)など、多くの国際的な対立が発生し、世界は核戦争の危機に何度も直面しました。特に、ソ連の核兵器開発と軍拡競争は、世界的な緊張を一層高めました。

一方で、ソ連国内では、1950年代から1960年代にかけて、ニキータ・フルシチョフによる「雪解け」と呼ばれる一時的な政治的緩和が行われましたが、その後のブレジネフ時代(1964年-1982年)には再び硬直化した統制が強まりました。この時期、ソ連の経済は停滞し、技術革新が遅れ、生活水準は停滞または悪化しました。農業や工業の効率も低下し、ソ連の経済は慢性的な問題に直面しました。

1985年、ミハイル・ゴルバチョフがソ連共産党書記長に就任すると、彼は「ペレストロイカ(再建)」と「グラスノスチ(情報公開)」を掲げ、経済と政治の改革を進めました。これにより、ソ連の硬直した経済体制を再活性化しようとしましたが、改革は思うように進まず、経済の混乱が増すばかりでした。また、情報公開政策は国民の自由な議論を促し、各地で民族主義の高まりが見られるようになりました。

1989年の東欧革命では、ソ連の支配下にあった東欧諸国が次々と共産主義政権を崩壊させ、ベルリンの壁の崩壊に象徴される冷戦の終結が迫りました。これに続いて、ソ連内部でも各共和国が独立を宣言し、1991年にはついにソビエト連邦そのものが崩壊しました。これにより、ロシアを中心とした15の独立国家が誕生し、冷戦時代の終焉を迎えました。

20世紀後半のソ連は、冷戦の中で世界の二大超大国の一つとして振舞い続けましたが、内政や経済の問題に直面し、最終的には改革と自由化の過程で自ら崩壊の道を辿ることになりました。この時代の変革は、現代のロシアと旧ソ連諸国の政治・社会構造に深い影響を与え続けています。

1962年 キューバ危機の発生

ソ連が、キューバに中距離ミサイル基地を建設したことに始まる、冷戦下における米ソの軍事的緊張を象徴する事件。核戦争に発展することも危惧されたが、交渉の末、ソ連がミサイル撤去を決定したことで事態は何とか収まった。この事件のあと両国は急速に歩み寄りを始め、その情勢緩和の様は「雪解け」と称された。

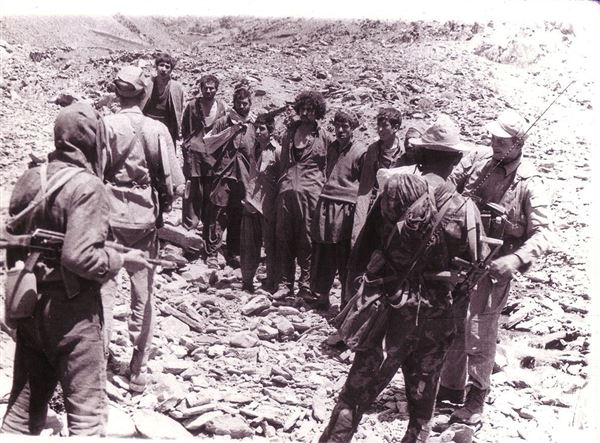

1979年アフガニスタン紛争(~89年)

アフガニスタンが反共産武装勢力の手に落ちたことを受け、ソ連は共産主義政府の要請を受け軍事介入を開始。戦いは10年にもおよび、1万4000人以上のソ連兵が戦死した。

▲アフガニスタン紛争中、ソ連軍に捕獲されたムジャーヒディーン(聖戦士)

1980年 モスクワオリンピック開催

1980年のモスクワオリンピックは、冷戦時代の政治的緊張がスポーツの世界にまで及んだ例として記憶されている。このオリンピックはソビエト連邦で開催されたが、ソ連のアフガニスタン侵攻に抗議して、アメリカをはじめとする多くの西側諸国がボイコットを決定した。

ボイコットは、オリンピックの歴史における大規模な政治的行動の一つとされ、多くのアスリートが競技に参加する機会を失った。この出来事は、スポーツイベントが冷戦の政治的対立に翻弄されることを示す象徴的な例となった。

モスクワオリンピックのボイコットは、国際的なスポーツの場における政治的介入の危険性と、冷戦時代の東西対立の激しさを浮き彫りにしました。このオリンピックは、ソビエト連邦が国際的な舞台で威信を示そうとしたイベントでしたが、ボイコットによりその影響力は大きく損なわれました。この出来事は、冷戦時代の複雑な国際関係を反映しており、スポーツと政治がどのように相互に影響を与えるかを示す事例として、後の歴史の中で重要な位置を占めています。

1985年 ゴルバチョフの就任

ゴルバチョフ(左図人物)がソビエト連邦共産党の書記長に就任したことは、ソビエト連邦および世界史における重要な転換点であった。ゴルバチョフは、一党独裁の硬直した政治体制を立て直すための一連の改革に着手した。これらの改革はペレストロイカ(ロシア語で「建て直し」の意味)と呼ばれ、経済と政治の両面で実施された。経済面では、企業活動の自由化と市場原理の導入を試み、経済の効率化と活性化を目指し、政治面では、人民代議員大会の創設や、政治的な透明性を高めるグラスノスチ(ロシア語で「公開」の意味)政策を推進した。

ゴルバチョフの改革は、ソビエト連邦の政治体制と経済システムに大きな変化をもたらしましたが、これらの改革は、国内の政治的、経済的、社会的な不安定化をも引き起こし、結果としてソビエト連邦の崩壊へとつながることになりました。しかしゴルバチョフの時代は、冷戦の終結と世界の新たな秩序への移行期として、20世紀後半の歴史において非常に重要な役割を果たしたことは確かです。

1989年 東欧革命

1989年の東欧革命は、冷戦終結期の重要な出来事であり、ソビエト連邦の影響下にあった東ヨーロッパ諸国において起こった一連の民主化運動である。ソ連の衰退とミハイル・ゴルバチョフの改革政策により、これらの国々では一党独裁の共産主義政権が次々と打倒された。

▲崩壊する壁に喚起するベルリン市民

この革命は、ポーランド、ハンガリー、東ドイツ(ドイツ民主共和国)、チェコスロバキア、ブルガリア、ルーマニアなど、複数の国で非暴力的な抗議運動や政治変革が相次いで発生した。特に記憶に残るのは、ベルリンの壁の崩壊であり、これは東西ドイツの統一と冷戦終結の象徴となった。

東欧革命は、ソビエト連邦の支配体制の終焉と、東ヨーロッパにおける民主化と市場経済への移行を加速させました。これらの出来事は、冷戦時代のイデオロギー的な対立の終結を意味し、ヨーロッパおよび世界の歴史において重要な節目となり、ソビエト連邦自体の崩壊へとつながる道を開きました。東欧革命は、20世紀の歴史において、自由と民主主義の勝利の象徴として、広く記憶されています。

|

|

|

現代ロシア

現代ロシアの歴史は、政治的変革と国際舞台での再定義によって特徴づけられます。1991年のソビエト連邦の崩壊後、ロシア連邦はボリス・エリツィンの下で市場経済と民主化への移行を試みましたが、経済的不安定さと政治的混乱に直面しました。2000年、ウラジーミル・プーチンの大統領就任は、国内の安定化と強権的な政治スタイルをもたらし、経済面では、エネルギー資源の豊富さを活用し、国際的な影響力を拡大しましたが、政治的な自由や人権問題については国内外から批判も受けるようになりました。さらに2014年のクリミア併合や2022年ウクライナ侵攻は、西側諸国との関係を悪化させ、経済制裁を招くなど、現代ロシアは総じて、世界秩序の変動と地域的緊張の高まりに寄与しているといえます。

1991年 ソ連崩壊/ロシア連邦の成立

ソビエト社会主義共和国連邦を構成する各連邦共和国が主権国家として次々独立し、ソビエト連邦が崩壊。同年にソビエト社会主義共和国連邦の継承国としてロシア連邦が成立し、ボリス・エリツィンが初代大統領に就任した。ロシア連邦の成立は、ソビエト体制下での中央集権的、一党独裁の統治からの脱却を意味し、政治的、経済的、社会的な多大な変革を伴った。

2000年 ウラジーミル・プーチンの大統領就任

ウラジーミル・プーチン

2000年、ウラジーミル・プーチンのロシア連邦大統領への就任は、ロシアの近現代史における重要な出来事である。プーチンの就任は、ポストソビエト時代のロシアの新たな方向性を象徴し、国内外で大きな影響を与えた。

プーチンは、ボリス・エリツィンの後継者として、ロシアの政治的、経済的安定を目指し、国内の秩序と強権的な統治を重視した。彼の政策は、経済の近代化、国際的な影響力の拡大、そして国内のセキュリティと治安維持に焦点を当てられた。

また、プーチンの統治は、民主主義的な制度と人権に関する問題、特に言論の自由や政治的な多様性について、国内外から批判を受けることもあった。彼の就任以降、ロシアは国際政治においてより積極的な役割を果たし始め、特に西側諸国との関係においては緊張と協調の両面を見せた。

21世紀

21世紀のロシアは、ウラジーミル・プーチンの指導下で国内外において影響力を強化しながらも、経済的・政治的な課題と直面し続ける時代です。プーチンは2000年に大統領に就任し、その後も首相や再度大統領として事実上ロシアの最高権力者として統治を続けています。

プーチンの最初の2期の大統領任期(2000年-2008年)では、ロシア経済は原油価格の高騰に支えられて成長を遂げ、国内の安定と国際的な地位向上を目指しました。彼は「垂直的権力構造」を確立し、中央集権化を進める一方で、メディアや政治的反対派に対する厳しい統制を行いました。2008年にはメドヴェージェフが大統領に就任し、プーチンは首相として影響力を維持し続け、2012年に再び大統領に返り咲きました。

プーチン政権は2008年のグルジア紛争を皮切りに、ロシアの近隣諸国への影響力を強め、2014年にはウクライナのクリミアを併合しました。この行動は国際社会から強い非難を受け、欧米諸国はロシアに対して経済制裁を課しました。ウクライナ危機は、冷戦後に冷え込んでいたロシアと西側諸国との対立を再び激化させました。

ロシア経済は、原油価格の変動や国際的な制裁の影響を受け、成長が鈍化しました。政府は経済の多様化を図りつつも、依然として資源依存型経済からの脱却に苦労しています。また、プーチン政権下での経済格差や腐敗、民主主義の後退が国内外から批判されています。これに対し、反政府デモやアレクセイ・ナワリヌイのような反体制派が台頭し、厳しい弾圧を受けることが続いています。

21世紀におけるロシアの外交政策は、シリア内戦への介入や中東、アフリカ諸国との関係強化を通じて、ソビエト連邦の影響圏を再構築しようとする動きが見られます。しかし、アメリカやヨーロッパとの対立が続き、新冷戦とも呼ばれる緊張状態が続いています。

21世紀のロシアは、プーチン体制のもとで強力な統制と、経済的課題や社会的不満、国際社会との対立が持続的な発展の妨げとなっている現状があります。今後のロシアの動向は、国内改革の成否や国際関係の変化によって大きく左右されるでしょう。

2008年 メドベージェフの大統領就任

2008年、ドミトリー・メドベージェフのロシア連邦大統領への就任は、ロシア政治における注目すべき変化であった。ウラジーミル・プーチンの任期満了に伴い、メドベージェフはプーチンの支持を受けて大統領に選出された。

しかし、メドベージェフ大統領の任期中も、プーチンが首相として強い影響力を保持していたことが特徴的であり、この期間はしばしば「タンデム体制」と表現されます。

メドベージェフの政権は、ロシアの近代化と法の支配の強化を主張し、経済の多角化や技術革新に重点を置く政策を展開した。また、彼の政権下でロシアは、国際的な協力と外交関係の拡大を模索し、特に西側諸国との関係改善を試みた。

2012年 ウラジーミル・プーチンの大統領再就任

2012年、ウラジーミル・プーチンがロシア連邦大統領に再就任したことは、ロシアの現代政治における重要な出来事である。プーチンは2000年から2008年まで大統領を務めた後、首相として政治の舞台に留まっていたが、2012年の選挙に勝利し、再び大統領職に戻った。プーチンの再就任は、国内外で様々な反応を呼んだ。一部では、彼の強力なリーダーシップとロシアの国際的地位の強化を歓迎する声があった一方で、選挙の公正性、民主主義の進行度、政治的自由に関する懸念も表明された。

2014年 クリミア侵攻

2014年、ロシアによるクリミア半島への軍事介入とその後の併合は、現代国際政治における重要な出来事である。この行動は、ウクライナの政治危機と内戦の中で起こり、ロシアと西側諸国との間の緊張関係を一層高めた。

ロシアのクリミア侵攻は、ウクライナの親ロシア派政権が崩壊し、親西派の新政権が誕生した後に行われた。ロシアは、クリミアのロシア人コミュニティを保護するという名目で軍事行動を開始し、クリミア半島の実効支配を確立した。その後、クリミアでは住民投票が行われ、ロシアへの併合が決定されたが、この投票は国際的に広く非合法と見なされている。国際法と領土の不可侵の原則に対する挑戦として、西側諸国からは経済制裁が課された。

クリミアのロシアによる併合は、東欧および旧ソビエト圏における地政学的な均衡を変化させ、特にNATOや欧州連合(EU)との関係に影響を与えました。この事件は21世紀の国際関係において重要な転換点となり、東西の新たな対立軸を形成することとなったのです。

2022年 ウクライナ侵攻

2022年、ロシアによるウクライナ侵攻は、現代の国際政治における最も重要な出来事の一つとなった。この侵攻は、長い期間にわたる地政学的な緊張の高まりと、ウクライナ東部での分離主義者との紛争の背景の中で行われた。ロシアのウクライナへの軍事行動は、国際社会に衝撃を与え、多くの国々から強い非難を受けた。この侵攻は、ウクライナ国内での広範な破壊と人道的危機を引き起こし、数十万人の避難民を生み出した。

国際的には、この事件は東西間の新たな対立を引き起こし、NATOや欧州連合(EU)などの西側諸国はロシアに対して経済制裁を加えた。この侵攻は、国際法および国際秩序に対する深刻な挑戦と見なされ、21世紀の国際関係の方向性に影響を与える重要な要因となっている。

|

|

|

ロシア史まとめ

以上が、古代から現代までのロシアの歴史年表になります。

古代の東スラブ人の土地から始まり、9世紀のキエフ大公国の成立を経て、モンゴル帝国の支配を受けた後、モスクワ大公国が台頭。15世紀末にはモスクワ大公イヴァン3世がモンゴルのくびきを脱し、ロシア国家が形成されました。そして17世紀にはロマノフ朝が始まり、18世紀にピョートル大帝による近代化が進みました。

19世紀はナポレオン戦争の勝利と帝政ロシアの拡大を見ましたが、1917年の革命でツァーリ政は終わり、ソビエト連邦が成立しました。冷戦時代を経て、1991年にソ連は崩壊し、ロシア連邦が成立。21世紀にはプーチン政権下で国際的な影響力を増し、2022年にはウクライナに侵攻し、新たな地政学的緊張を生み出しています。

この長い歴史を通じて、ロシアは多様な文化的・政治的変遷を経験し、世界史において良くも悪くも重要な役割を果たしてきたのです。

|

|

|