自然の厳しさを受け入れた知恵の結晶亜寒帯気候における「住居」の特徴

スウェーデンの伝統的ログハウス

スカンジナビア伝統のログハウスで、頑丈な丸太構造と大きな窓が特徴

高い断熱性を持ち、北欧の寒冷な気候に適応した建築様式

出典:Photo by Daderot / Wikipedia commons CC BY-SA 4.0より

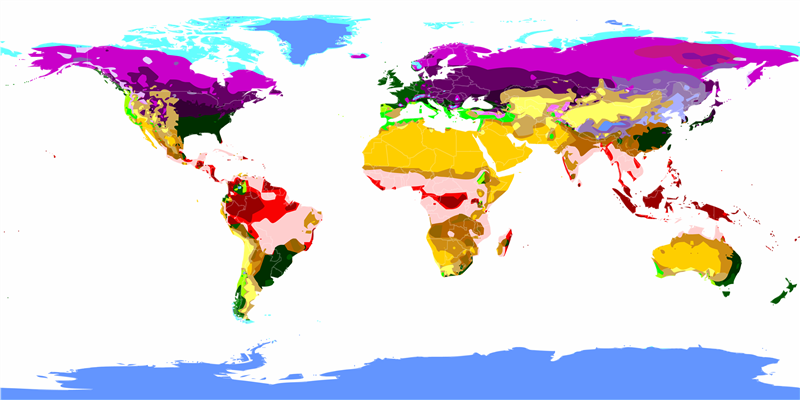

ヨーロッパの北部や東部に広がる亜寒帯気候の地域。冬はとにかく長く、寒さも本気で、気温が氷点下になるのは当たり前……そんな環境で、人びとはどうやって家を建て、どうやって暖かく暮らしてきたのでしょうか。

厳しい寒さは、住まいの形や暮らし方そのものを大きく左右します。

壁の厚さ、屋根の形、使われる素材──どれもが、寒さと上手につき合うための知恵の結晶です。

亜寒帯の住居は、自然に抗うのではなく、受け入れながら生き抜くための工夫のかたまり。

今回は、ヨーロッパの亜寒帯地域における住居の特徴を、気候との関係からわかりやすくひも解いていきます。寒さの中で育まれてきた、人間のしたたかな知恵。そこに注目してみましょう。

|

|

|

|

|

|

① 寒さをしのぐための工夫

まず注目したいのは、とにかく寒さに負けないための住まいの基本構造です。

亜寒帯地域では、「おしゃれ」よりもまず「生き延びる」。その発想が、家づくりの隅々にまで反映されています。

断熱性の高い構造

厚い壁、二重窓、屋根裏の断熱材──これは亜寒帯地域の住宅では、ほぼお約束のセットです。

木材や煉瓦といった伝統的な素材に加え、近年ではグラスウールなどの断熱材も組み合わされ、室内の熱を外へ逃がさない工夫が徹底されています。

暖めること以上に、「冷やさない」ことが重視されているのが、この地域の住居の大きな特徴です。外がどれだけ冷え込んでも、家の中だけは別世界。そんな空間をつくるための知恵ですね。

コンパクトで熱が逃げにくい設計

家の大きさや形にも、はっきりした傾向があります。それはできるだけコンパクトにまとめること。

床面積を抑え、天井もやや低めに設計することで、少ないエネルギーでも室内全体を効率よく暖められるようにしています。

亜寒帯の住まいは、「小さく・密閉して・暖かさを守る」ことに特化した構造。

広さよりも快適さを優先する──そんな割り切りが、長く厳しい冬を乗り切る鍵になってきたのです。

|

|

|

② 文化と結びついた暖房設備

亜寒帯地域の住まいを語るうえで欠かせないのが、暖房設備の存在です。

ここでは暖房が単なる設備にとどまらず、暮らし方や価値観と結びついた「文化」として根づいてきました。

炉・暖炉・薪ストーブの発達

薪を使った暖炉や石造りの炉は、亜寒帯の生活を象徴する存在です。

とくに有名なのが、スウェーデンのカクリ・オフン(タイル暖炉)。熱をじんわり蓄えて長時間放出する構造で、暖房と室内装飾を兼ねた美しい存在でもあります。

暖を取る・集まる・語らう──そうした日常の中心に、炉がありました。

さらに、これらの設備は暖房だけでなく、調理にも使われる万能選手。寒さの厳しい地域だからこそ、一つの熱源を最大限に活用する工夫が発達したのです。

サウナやバーニャの存在

もうひとつ、亜寒帯文化を語るうえで欠かせないのが、蒸気浴の習慣です。

フィンランドのサウナ、ロシアのバーニャは、その代表例ですね。

これらは別棟として建てられることもあれば、家屋と直接つながっている場合もあります。目的は単なる入浴ではありません。 身体を芯から温め、血行を促し、心までほぐす──そんな役割を担う、生活の一部です。

亜寒帯の暖房設備は、寒さ対策であると同時に、人と人をつなぐ生活文化そのもの。

厳しい自然環境の中で、ただ耐えるのではなく、心地よく暮らすために生まれた知恵が、今も受け継がれています。

|

|

|

③ 特徴的な外観

亜寒帯の住まいは、寒さだけでなく雪とも向き合ってきました。その結果、家の外観そのものが、厳しい自然条件への答えとして形づくられています。見た目には素朴でも、そこには合理性と知恵が詰まっています。

急こう配の屋根

積雪への対策として多く見られるのが、傾斜の強い屋根です。

フィンランドやロシアなど、降雪量の多い地域では特に顕著で、雪が自然に滑り落ちるよう設計されています。

雪を「どかす」のではなく、「積もらせない」という発想が、冬場の安全性を高めてきました。

雪下ろしの負担を減らし、屋根の崩落リスクも抑える──長い冬を前提とした、実用的な形です。

色彩豊かな外壁

もうひとつ特徴的なのが、外壁の色使いです。

寒く、日照時間の短い冬が続く地域だからこそ、住まいの外観には明るさや温かみが求められました。

たとえばフィンランドのファールンレッドと呼ばれる赤い木造住宅や、ロシアで見られる水色や緑の壁面。 色彩は、景観を彩るだけでなく、人の気持ちを前向きに保つ役割も果たしています。

亜寒帯の住居の外観は、雪と闇の季節を少しでも快適に乗り越えるための工夫の結晶。

機能性と感情の両方に寄り添ったデザインが、長い冬の暮らしを静かに支えてきたのです。

|

|

|

④ 地域性の強い素材と様式

円錐形の構造をしたサーミ人のテント型住居

地面に半ば掘り下げた形状に、木の骨組みに芝・草・皮をかぶせ断熱性と保温性を保っている

出典:Photo by unknown / Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0 / title『Older_postcard_with_Sami』より

亜寒帯地域の住まいは、どこも同じ──というわけではありません。

使われる建材や建築様式は、その土地の自然条件や資源状況を色濃く反映しており、地域ごとに個性がはっきり分かれています。

木造が基本のスカンディナヴィア建築

スウェーデンやフィンランドでは、森林資源が非常に豊富なことから、古くから木造建築が主流となってきました。

厚い丸太を積み上げるログハウス形式はその代表例で、近年では加工木材を活用した、より現代的な住宅も増えています。

木は断熱性に優れ、内部の湿度を調整してくれる素材でもあります。

そのため、通気性と保温性のバランスを取りやすく、寒さの厳しい環境でも快適な室内空間を保つことができるのです。

石や煉瓦が中心の東欧住宅

一方、ロシアやバルト三国では、木造に加えて石や煉瓦を使った重厚な住宅が多く見られます。

これらの素材は蓄熱性が高く、一度暖まると冷えにくいという特徴があり、長い冬を乗り切るうえで大きな強みとなりました。

寒さへの耐性に加えて、火災への備えとしても石造・煉瓦造は有効で、とくに都市部ではこの構造が発展していきます。

頑丈で長持ちする住まい──それが、東欧住宅の基本的な考え方でした。

亜寒帯の住居素材は、その土地に「あるもの」を最大限に生かした、環境適応の結果。

自然条件に逆らうのではなく、寄り添いながら築かれてきた建築様式が、今も地域の景観と暮らしを支え続けています。

まとめとして見えてくるのは、ヨーロッパの亜寒帯地域では、「寒さとどう付き合うか」が住まいづくりの出発点になっている、という点です。

断熱の工夫、暖房設備の発達、選ばれる建材、外観の色彩──その一つひとつが、厳しい寒さを少しでも和らげ、日々の暮らしを快適にするために積み重ねられてきました。

家はただの箱ではなく、自然環境への答えそのもの。

長い冬を前提に考え抜かれた構造やデザインには、「どう生き延びるか」だけでなく、「どう心地よく暮らすか」という視点も込められています。

亜寒帯の住まいは、自然に逆らうのではなく、受け入れ、寄り添いながら暮らすための知恵の結晶です。

その土地の気候に合わせて形づくられた家には、人びとの経験と文化が静かに染み込んでいる──そう考えると、住まいを見る目も、少し変わってくるかもしれませんね。

|

|

|