ヨーロッパの戦争

ヨーロッパの起源は戦争という鉄床の上でたたき出されたのだ。

マイケル・ハワード著『ヨーロッパ史における戦争』より

戦争(英:war)とは、自衛や国益、あるいはあらゆる政治目的のために、軍事力を行使して行われる政治共同体同士の闘争です。一般的に国家間戦争を指す場合が多いですが、広義には内乱や暴動も含み、また国家間戦争でも、侵略戦争・防衛戦争・宗教戦争など動機や目的によって様々な種類があります。いずれも古来より世界中で起こっていたものですが、王朝間や国家間の対立・覇権争いがデフォルトであったヨーロッパでは特に多く繰り返され、ヨーロッパはもちろん、ヨーロッパ枠外の政治・経済・文化・科学にも大きな影響を与えてきました。

戦争状態とは

国際法上でいう「戦争状態」というのは「宣戦布告(英:declaration of war)」により成立するものです。これは武力行使を必ずしも伴いませんが、戦争状態に入ったら交戦国同士の国交は断絶し、「敵国」への威嚇や挑発が繰り返されるなど、いつ軍事衝突が起きてもおかしくない緊張状態が成立します。そして一般的には降伏・休戦を経ての交戦国同士の講和条約の締結により「戦争終結」とみなされます。

戦争とはあらゆる紛争解決手段の中でも、とりわけ破壊と暴力をもたらすものとされていますが、かつてはそれも「正当な権利」とみなされ、交戦国同士は法的に平等な立場とされました。しかし中世末以降から、「正当な原因がないかぎり許されない」とする正戦論、「戦争法規に従わなけれなならない」とする無差別戦争観と、少しずつ戦争が「基本的には悪いもの」とする考えが広まっていき、第一次大戦後にはパリ不戦条約(1928年)により武力行使による紛争解決がついに禁じられたのです。

現在では国連憲章下において、自衛の場合をのぞき戦争、および軍事力を振りかざした威嚇なども完全に非合法とされた上、そもそも論として「戦争が国益に繋がる」という考え自体も否定されるようになりました。とりわけヨーロッパでは、未曾有の被害を生み出した「二つの大戦」を経験したことで、人道主義の観点からも戦争は憎むべきものという考え方が定着したのです。

ヨーロッパにおける戦争の歴史

ヨーロッパは古代から現代にかけて数えきれないほどの戦争を経験しています。古代ローマの拡大や十字軍の遠征、中世の百年戦争、さらにはナポレオン戦争、そして二度の世界大戦に至るまで、戦争はヨーロッパの歴史を大きく形作ってきました。そしてそれぞれの時代において、戦争の目的や戦術、社会への影響は大きく異なり、時には技術や思想の進化を促す要因ともなったのです。

古代の戦争

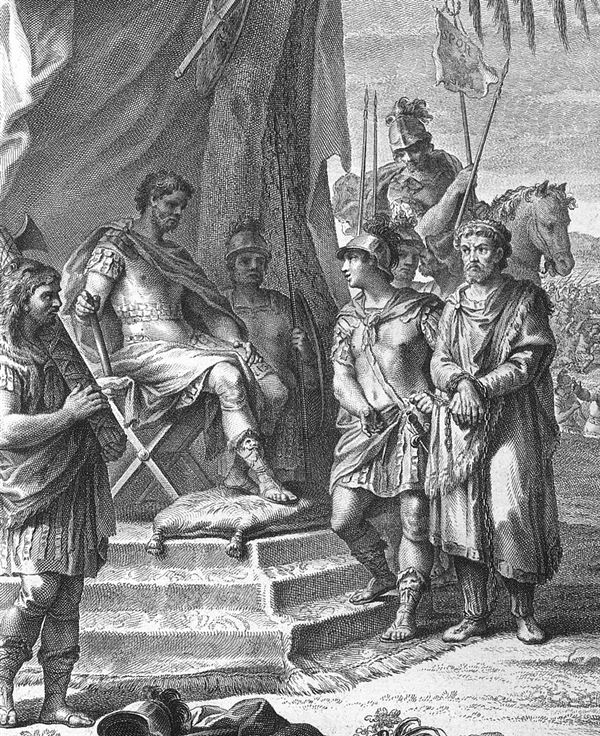

戦争は人類が集団を形成し始めた時から起こっていたものですが、太古の戦争といえば、農地などに利用する土地をめぐる争いが主流で、武器には土器や石器、青銅器を用いる「小競り合い」程度のものでした。しかし鉄器という強力な武器が生まれ、それを利用した民族が勢力を拡大し「領域国家」を形成するようになると、戦争の規模も徐々に拡大。投石器のような大型兵器も登場するようになります。そしてヨーロッパ文明の揺籃となった古代ローマは、マケドニアやカルタゴ、エジプトといった領域国家を戦争により打倒していき、領土を併合することで史上類をみない大帝国を築き上げました。

古代の戦争一覧

前498年 ラティウム戦争(〜前338年)

前492年 ペルシア戦争(〜前449年)

前480年 サラミスの海戦

前480年 アルテミシオンの海戦

前431年 ペロポネソス戦争(〜前404年)

前390年 アッリアの戦い

前343年 サムニウム戦争

前338年 カイロネイアの戦い

前322年 ディアドコイ戦争

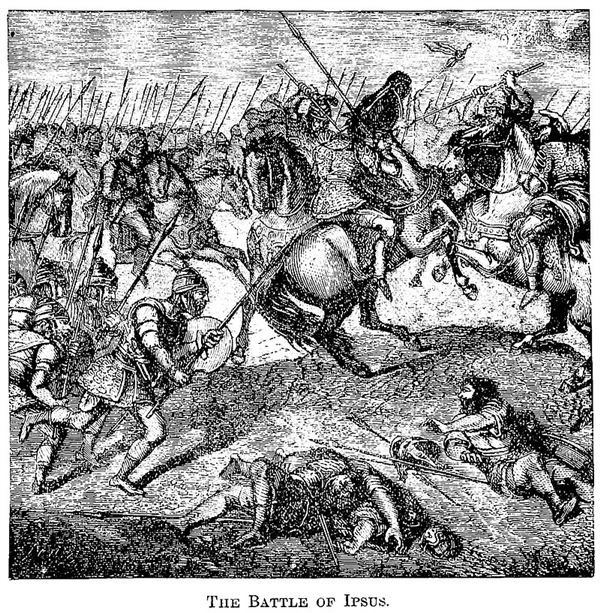

前301年 イプソスの戦い

前264年 ポエニ戦争(〜前146年)

前216年 カンナエの戦い

前215年 マケドニア戦争(〜前148年)

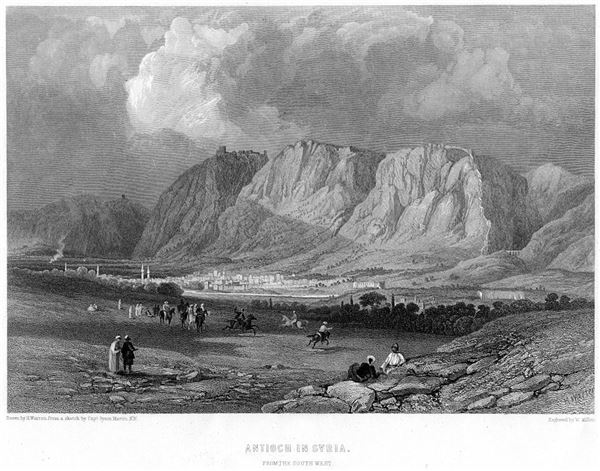

前192年 ローマ・シリア戦争(〜前188年)

前155年 ルシタニア戦争(〜前139年)

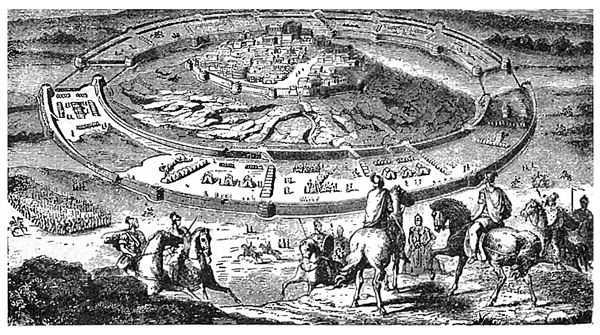

前153年 ヌマンティア戦争(〜前133年)

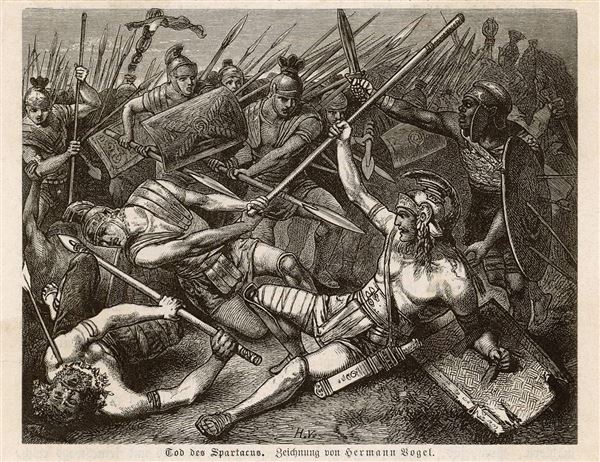

前135年 奴隷戦争(〜前71年)

前113年 キンブリ・テウトニ戦争(〜前101年)

前112年 ユグルタ戦争(〜前105年)

前112年 ノレイアの戦い

前105年 アラウシオの戦い

前102年 アクアエ・セクスティアエの戦い

前101年 ウェルケッラエの戦い

前91年 同盟市戦争(〜前88年)

前88年 ミトリダテス戦争(〜前63年)

前66年 パルティア戦争(〜217年)

前58年 ガリア戦争(〜前51年)

前53年 カルラエの戦い

前49年 ローマ内戦(〜前45年)

前36年 ナウロクス沖の海戦

前31年 アクティウムの海戦

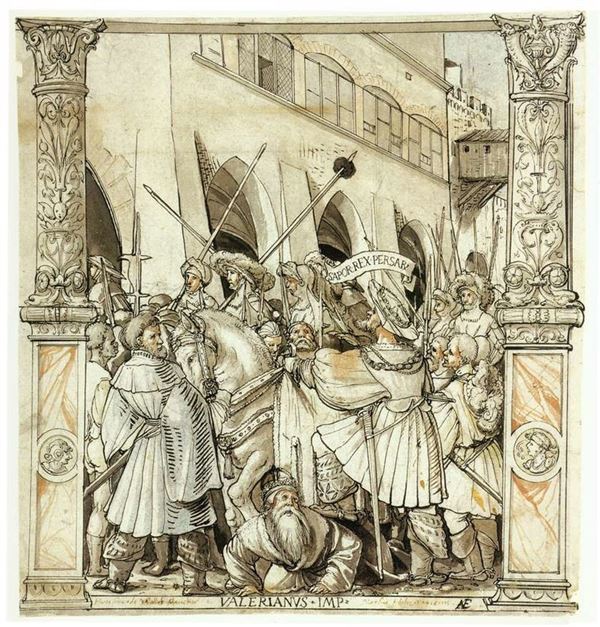

260年 エデッサの戦い

410年 ローマ略奪

中世の戦争

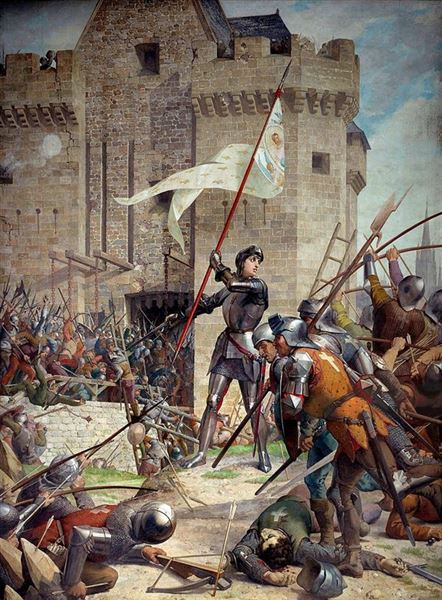

中世前半(5〜13世紀)では、封建領主と主従関係を結んだ騎士階級と、騎士が動員した農奴からなる補助兵が軍の主体を成し、十字軍遠征やレコンキスタで活躍しました。中世後半(14〜18世紀)、封建制が崩れてくると、国に金で雇われた傭兵が軍の主体を成すようになり(スイス人傭兵が活躍)、16~17世紀の絶対王政の時代に全盛期を迎えました。

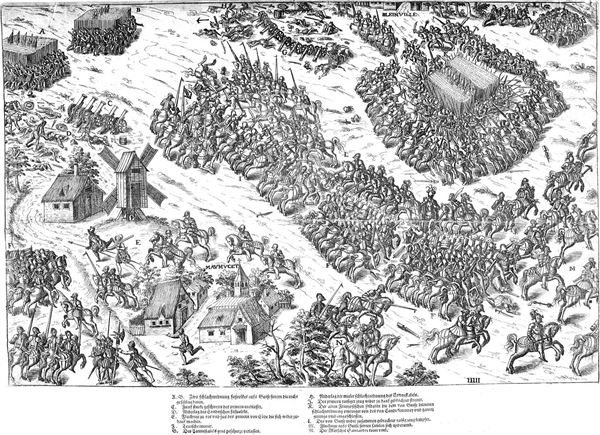

また戦争の原因としては、中世前半では部族同士の勢力争い、王朝同士の王位継承争いなどが主でしたが、中世後半では宗教改革に端を発する宗教対立が火種となるようになりました。とりわけ三十年戦争は、「最後で最大の宗教戦争」と呼ばれ、ヨーロッパが国民国家へと脱皮する最初の転機となったという点も重要です。そして国民国家の成立にともない、国民軍が主体となったことで、傭兵も姿を消していくことになるのです。

中世の戦争一覧

1223年 ルーシ侵攻

1337年 百年戦争(〜1453年)

1494年 イタリア戦争(〜1559年)

1562年 ユグノー戦争(〜1598年)

1618年 三十年戦争(〜1648年)

1648年 フロンドの乱

1667年 ネーデルラント継承戦争(〜1668年)

1689年 第二次百年戦争(〜1815年)

近代の戦争

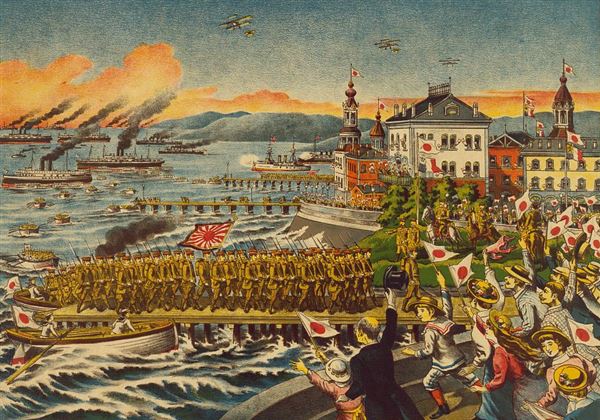

近代以降の戦争の基礎を作ったのは、常備軍を創設したスウェーデン王グスタフ2世アドルフ(在位:1611〜1632年)とされています。長らく軍事といえば騎士階級や傭兵が担う専門職的な面がありましたが、ナポレオンが独立農民を戦争に動員する国民皆兵制度を初めて導入し、「国家総力戦」の原型を作りました。そしてナポレオンの軍隊は一時は大陸ヨーロッパのほとんどを支配下に置くほど強力だったため、その強さを目の当たりにしたヨーロッパ各国は、ナポレオンに習い次々とこの国民皆兵制度を導入。これで近代的戦争の基礎が固まったのです。

近代以降の戦争は、兵士だけでなく、一般国民をも巻き込むようになり、さらに産業革命にともなう技術刷新で兵器の殺傷力も増したことで、これまでと比較にならない犠牲者を生み出すようになりました。軍艦や潜水艦、戦車など兵器の大型化も進み、そんな状態で勃発した「二つの大戦」は、その国の人員・生産力・軍事力・技術力を総動員する「国家総力戦」という未曾有の戦争になったのです。

第二次世界大戦後は、アメリカ・ソビエトという新たな超大国同士の覇権争いの中、「核戦争」という大量破壊兵器を用いた新たな戦争の脅威が生じます。もしも勃発すればこれまでと比較にならない犠牲が生じ、下手をすれば世界が滅亡するかもしれないという緊張感により、対立しながらも最悪の事態を想定し直接の軍事衝突は起こらない「冷戦」という新しい戦争のあり方が生まれました。そして二つの大戦で深刻な人的・経済的被害を被ったヨーロッパは、その脅威の荒波に揉まれながら、二度と戦争を起こさないための平和への道を模索していったのです。

近代の戦争一覧

1775年 アメリカ独立戦争(〜1783年)

1792年 フランス革命戦争(〜1802年)

1803年 ナポレオン戦争(〜1815年)

1848年 イタリア統一戦争(〜1871年)

1861年 メキシコ出兵(〜1867年)

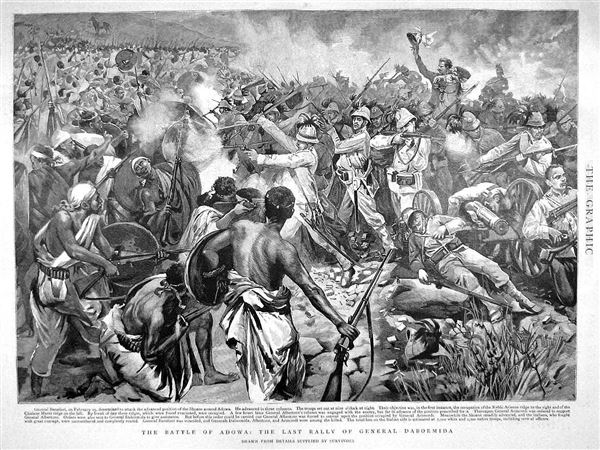

1889年 第一次エチオピア戦争(〜1896年)

1914年 第一次世界大戦(〜1918年)

1916年 イースター蜂起

1919年 アイルランド独立戦争(〜1921年)

1922年 アイルランド内戦(〜1923年)

1917年 ロシア内戦(〜1922年)

1918年 シベリア出兵(〜1922年)

1936年 スペイン内戦(〜1939年)

1939年 第二次世界大戦(〜1945年)

1968年 北アイルランド紛争(〜1998年)

1991年 ユーゴスラビア紛争(〜2001年)

現代の戦争

現代になってもヨーロッパは、戦争から完全に足を洗えたわけではありません。むしろ、21世紀に入っても形を変えた争いが続いているのです。かつてのような国同士の正面衝突や大規模な侵略戦争は減少しましたが、その代わりに経済戦争・貿易戦争・サイバー戦争といった新たな形態の争いが台頭しています。これらは直接の軍事衝突を伴わないものの、国家間の緊張や対立を深め、経済的な制裁やサイバー攻撃を通じて相手国に圧力をかけるという点で、冷戦とは異なる新しい競争の形です。国境を超えた経済活動やデジタル化の進展に伴い、経済戦争やサイバー戦争はますます重要なテーマとなり、各国の政策や安全保障に大きな影響を与えているのです。

一方で、武力行使を伴う戦争も消滅したわけではありません。現代の戦争の多くは、先進国へのテロ行為やそれに対する報復戦(いわゆる対テロ戦争)として行われることが多く、20世紀とは異なる形で戦争が展開されています。また、民族や宗教の対立に端を発する内戦も依然として各地で続いており、中東や東欧では地域紛争が絶えません。これらの戦争では、従来の兵器だけでなく、ドローンやサイバー兵器、人工知能を活用した軍事作戦が行われ、科学技術の優劣が戦争の勝敗を大きく左右する時代になりました。技術が進化するほど、戦争の性質や影響力も変わりつつあるのです。

つまり、戦争の形は変わったものの、争いそのものは依然としてヨーロッパに残り、時代ごと新しい形で展開され続けているわけですね。

ヨーロッパで戦争が多い理由

このようにヨーロッパの歴史を振り返ると、数多くの戦争が繰り返されてきた印象がありますよね。ナポレオン戦争や二度の世界大戦など、ヨーロッパは時に「戦争の舞台」とも言われてきました。なぜヨーロッパでは、これほど頻繁に戦争が起こったのでしょうか?この問いを深掘りしていくと、地理的な要因や政治的な背景、社会的な動きが複雑に絡み合っていることがわかります。以下でそんなヨーロッパにおける戦争の多さについて詳しく見て行きましょう。

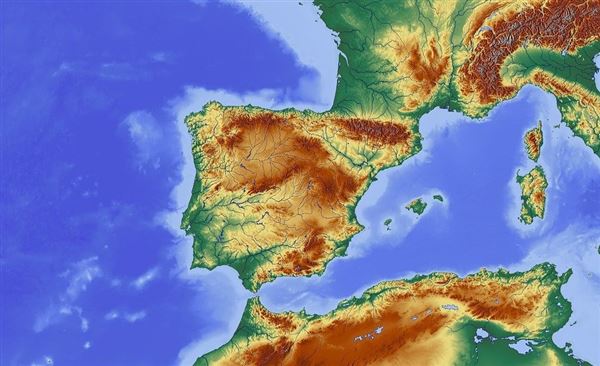

地理的な要因

まず、ヨーロッパの地理的要因が戦争の頻発に深く関わっています。ヨーロッパは他の大陸に比べて国境が複雑で、地理的に非常に多くの国が隣接しています。山脈や川など自然の障壁が国境線として機能する一方で、これらの障壁を越えた隣国同士の争いが歴史的に多発してきました。国々の領土が小さく、境界線が入り組んでいるため、領土や資源を巡る衝突が避けられなかったのです。

特に中世から近代にかけて、ヨーロッパでは王国や公国、都市国家などの小さな領地がひしめいていたため、領土の争いが絶えなかったのです。こうした複雑な地理的条件は、隣国との緊張を常に引き起こす要因となっていました。

多様な文化と宗教の対立

文化や宗教の違いもまた、ヨーロッパにおける戦争の大きな原因の一つです。ヨーロッパは古くからさまざまな民族や文化が交錯する地域であり、これによりしばしば対立が生まれました。とりわけ、宗教対立が大きな戦争を引き起こしてきました。

例えば、16世紀から17世紀の宗教改革では、カトリックとプロテスタントの対立が激化し、各地で宗教戦争が勃発しました。代表的なものが三十年戦争(1618年-1648年)で、これはヨーロッパの広範囲を巻き込み、莫大な被害をもたらした大規模な戦争でした。宗教が政治や社会に深く関わっていたため、宗教的な分裂は単なる信仰の違いにとどまらず、国家間の戦争に発展しやすかったのです。

また、ナショナリズムの台頭も文化的な対立を生みました。19世紀には民族自決の考え方が広まり、多くの国々で独立運動や統一運動が進展しましたが、これが新たな紛争を引き起こしました。

政治的な対立と権力争い

ヨーロッパでは、長らく王政や貴族制度が中心となって国が統治されてきました。その中で、権力争いが戦争の主要な原因として挙げられます。ヨーロッパの王国や帝国では、領土の拡大や王位継承を巡る対立がしばしば戦争を引き起こしてきました。フランス、イギリス、ドイツなどの大国は、しばしば互いの勢力を削り合う形で競争し、ナポレオン戦争や百年戦争などが代表的な例です。

また、ヨーロッパの政治体制が複雑化するにつれ、同盟や条約も戦争を誘発する要因となりました。19世紀から20世紀にかけて、列強各国が複雑な同盟網を形成し、これが第一次世界大戦の引き金となったのは有名な話です。ヨーロッパ各国は、互いに不安定な関係を維持しながら、時には戦争を通じて勢力均衡を図ろうとしました。

こうした政治的な対立や権力闘争は、ヨーロッパの長い歴史において戦争の大きな要因であり続けたのです。

経済的要因と帝国主義

経済的な競争も戦争の背景にありました。特に19世紀から20世紀にかけては、植民地獲得を巡る争いが激化しました。ヨーロッパ諸国は、自国の経済的利益を拡大するために、アフリカやアジアに植民地を求めました。これにより、列強同士の衝突が繰り返され、帝国主義が戦争の一因となったのです。

例えば、ボーア戦争やフランスとドイツのモロッコ危機など、植民地や経済的支配を巡る争いは、ヨーロッパの大国同士の対立を深め、戦争に発展することが多かったのです。経済的な競争が国の生き残りに直結していたため、国家は他国よりも有利な立場を得るために戦争を手段として用いることが多かったのです。

戦争の伝統と軍事力への依存

最後に、ヨーロッパの多くの国々には、軍事力への依存が強かったことも挙げられます。ヨーロッパでは、古くから騎士や傭兵などの軍事的伝統があり、戦争が国家繁栄において重要な活動の一部とみなされていました。国家の威信や影響力を強めるために戦争が行われ、軍事力の強さが国力の象徴と見なされていたわけです。

この軍事的な伝統は、時代を経ても続き、第一次・第二次世界大戦へと繋がっていきます。19世紀後半から20世紀初頭にかけ、各国が軍拡競争を繰り広げたことで、ヨーロッパ全土で緊張が高まっていき、数百万の犠牲者を生む武力衝突に発展してしまいました。

ヨーロッパ「戦争三昧」の影響

このようにヨーロッパの歴史を追っていると、「戦争三昧」という言葉がふさわしいと感じます。それほどに数えきれないほどの戦争がこの大陸で繰り広げられてきました。中世から近代にかけ、時に戦争が日常であり、国々の関係を築き上げる手段でもあったわけですが、それが後世ヨーロッパに遺した影響や意義についても考えてみましょう。

政治的影響

ヨーロッパの戦争が政治制度に与えた影響は非常に大きいです。特に、戦争が国家形成において重要な役割を果たしてきたことは見逃せません。中世の封建社会では、各地の領主が独自に力を持っていましたが、戦争を通じてより強力な中央集権国家が作り上げられていきました。

例えば、百年戦争(1337年〜1453年)は、フランスとイギリスの長きにわたる戦争でしたが、結果としてフランスに強力な王権が誕生し、統一された国家へと進んでいきました。同様に、ナポレオン戦争(1803年〜1815年)もヨーロッパの国境を再編成し、近代国家の基盤を作り出しました。

戦争によって国境や領土が確定され、その結果として「国民国家」という近代的な政治単位が形成されたのです。このように、戦争はヨーロッパの国々の枠組みを決定づけ、現在の国際関係の基礎を築いたと言えます。

経済・技術的影響

戦争が経済や技術革新に与えた影響もまた無視できません。戦争はしばしば大規模な経済的消耗を伴いますが、それと同時に新しい技術や産業を生み出す加速剤にもなりました。例えば、産業革命がヨーロッパで起こった背景には、戦争による需要があった現実があるのです。

特にナポレオン戦争やクリミア戦争(1853年〜1856年)は、ヨーロッパ各国にとって大規模な軍事的・経済的動員を強いました。これにともない、鉄道や電信といった物流・通信インフラが急速に発展し、後の産業革命の基盤が整えられています。戦争中に開発された技術は、戦後の平和時に民間で広く活用され、社会全体を豊かにしていった側面もあるのです。

さらに、戦争によって資源争奪が激化し、これが植民地拡大にもつながりました。ヨーロッパ諸国がアジアやアフリカに進出し、経済的な利益を追求する大航海時代の動きも、戦争が背景にあると言えるでしょう。

社会的影響

また、戦争がもたらした最も重要な影響の一つとして、社会変革と市民の意識の高まりがあります。戦争は単なる政治や経済の動きだけではなく、人々の日常生活に直接影響を与え、社会全体に新しい意識や価値観をもたらすことが多々ありました。

例えば、第一次世界大戦(1914年〜1918年)は、ヨーロッパ中に多大な犠牲をもたらし、戦争の悲惨さを目の当たりにした市民たちは、その後、反戦運動や平和主義の重要性を強く訴えるようになりました。これにより、国際連盟や国際法といった戦争を回避するための枠組みが作られたのです。

戦争が繰り返される中で、市民たちの権利意識が強まり、民主主義の広がりを後押しする結果となったのです。特に第二次世界大戦後のヨーロッパでは、戦争による破壊と苦しみを二度と繰り返さないという決意が各国に共有され、これがヨーロッパ統合のきっかけにもなりました。欧州連合(EU)の誕生は、その象徴的な成果です。

国際的影響

戦争を繰り返してきたことは、ヨーロッパの国際関係にも大きな影響を与えました。特に戦争を通じて形成された同盟や条約が、現在の国際的な枠組みを形作っています。

19世紀のヨーロッパは、ウィーン体制(1815年)に代表されるように、戦争後の秩序を維持するための国際協力体制を模索してきました。ウィーン体制を決めたウィーン会議で、ナポレオン戦争後の平和を維持するために、各国が力を合わせてバランスを保とうとする勢力均衡の考え方が重視されたのが象徴的です。

さらに、第一次・第二次世界大戦後には、国際連合(1945年)やNATO(北大西洋条約機構)といった組織が生まれ、これらの枠組みが戦争を防ぐための集団安全保障として機能しています。これもまた、戦争がもたらした重要な意義の一つと言えるでしょう。

.jpg)