ヨーロッパの地域区分|分け方の基準とは?

ヨーロッパという一つの大陸の中には、実に多様な地域区分が存在しています。けれども、その「区切り方」は、見る側の立場や目的によって大きく異なるんです。たとえば、国際連合は統計の便宜を重視して大まかに4地域に、アメリカのワールド・ファクトブックは歴史や地理に配慮してさらに細かく分けています。

このページでは、それぞれの機関がヨーロッパをどのように分類しているのかを紹介するとともに、地域区分が形成されてきた歴史的な背景にも目を向け、ヨーロッパという大陸の多層的な姿をひもといていきます。

|

|

|

国際連合による分け方

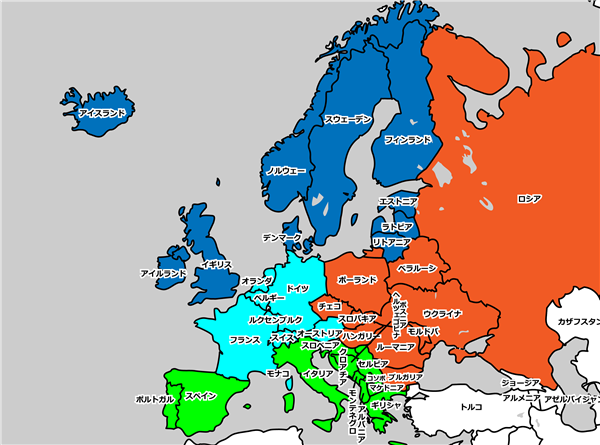

水色地域:西欧諸国 橙色地域:東欧諸国 緑色地域:南欧諸国 青色地域:北欧諸国

国連はヨーロッパを、上図のように東欧、西欧、南欧、北欧の4地域に分けてみています。この分け方を定めた国連統計部(UNSD)は、この地域分類について、「統計上の便宜のためであり、国や地域の政治的またはその他の所属に関する明確な基準を示すものではない」と説明しています。

東ヨーロッパ諸国

国連地理分類における「東ヨーロッパ」には上記の国々が含まれます。この地域は、歴史的にソビエト連邦の影響を強く受けており、冷戦期には多くが共産圏に属していました。現在は多くの国がEUやNATOに加盟しています。

西ヨーロッパ諸国

国連地理分類における「西ヨーロッパ」には上記の国々が含まれます。この地域は歴史的に産業革命や啓蒙思想が発展し、現代の政治・経済の中枢を担っています。欧州連合(EU)の中心となる国々も多く含まれています。

南ヨーロッパ諸国

国連地理分類における「南ヨーロッパ」には上記の国々が含まれます。南ヨーロッパは古代ギリシャとローマ帝国の発祥地で、ルネサンスや大航海時代に重要な役割を果たした地域です。

北ヨーロッパ諸国

国連地理分類における「北ヨーロッパ」には上記の国々が含まれます。寒冷な気候と高い生活水準が特徴で、北欧諸国は福祉国家としても有名です。バルト三国も含まれ、欧州の中でも安定した地域とされています。

|

|

|

ワールド・ファクトブックによる分け方

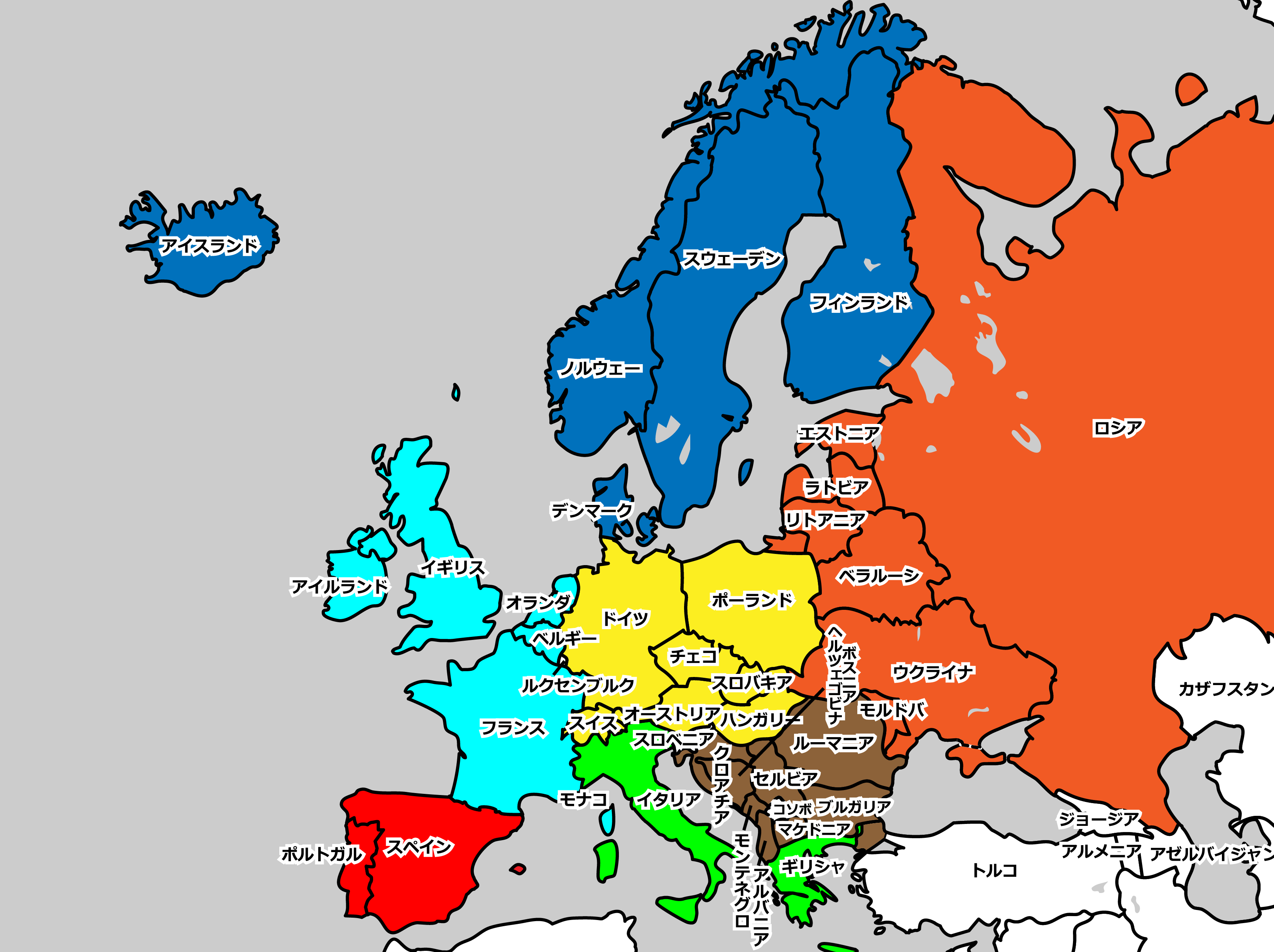

青色地域:北ヨーロッパ 水色地域:西ヨーロッパ

黄色地域:中央ヨーロッパ 橙色地域:東ヨーロッパ

赤色地域:西南ヨーロッパ 緑色地域:南ヨーロッパ

茶色地域:東南ヨーロッパ

アメリカCIAが刊行するワールド・ファクトブックにおいては、「ヨーロッパ」の指す範囲自体は国連と同じですが、地域分類については中央ヨーロッパ、西南ヨーロッパ諸国、東南ヨーロッパ諸国が加わるなど、国連よりもさらに細かい区分けがなされているのが特徴です。

北ヨーロッパ諸国

CIAワールド・ファクトブックの分類における「北ヨーロッパ諸国」には上記の国々が含まれます。 CIAではバルト三国とイギリス・アイルランドを含まず、より狭い定義となっています。

西ヨーロッパ諸国

CIAワールド・ファクトブックの分類における「西ヨーロッパ諸国」には上記の国々が含まれます。CIAはドイツやスイス、オーストリアを西ヨーロッパに含まず、これらを中央ヨーロッパに分類します。

中央ヨーロッパ諸国

CIAワールド・ファクトブックの分類における「中央ヨーロッパ諸国」には上記の国々が含まれます。中欧は国連には存在しないカテゴリーですが、神聖ローマ帝国やオーストリア・ハンガリー帝国の中心地であり、近代の政治的動乱や社会主義の影響を受けた、歴史的に重要な意味を持つ地域です。

東ヨーロッパ諸国

CIAワールド・ファクトブックの分類における「東ヨーロッパ諸国」には上記の国々が含まれます。国連地理分類では北ヨーロッパに含まれるバルト三国を東ヨーロッパに分類し、国連地理分類では東ヨーロッパに含まれるポーランドやチェコなどを中央ヨーロッパに分ける点が異なります。

西南ヨーロッパ諸国

CIAワールド・ファクトブックはイベリア半島を独立した西南ヨーロッパとして分類し、上記の国々が含まれます。 イベリア半島を中心としたこの地域は、大航海時代に世界に大きな影響を与えました。とりわけスペインとポルトガルは広大な植民地帝国を築いたことで知られ、現在もその文化的遺産が残っています。

南ヨーロッパ諸国

CIAワールド・ファクトブックの分類における「南ヨーロッパ諸国」には上記の国々が含まれます。CIAでは国連基準ではここに属していたスペインやポルトガルを西南ヨーロッパ、バルカン諸国を東南ヨーロッパに分類し、国連よりも細分化しています。

東南ヨーロッパ諸国

CIAワールド・ファクトブックでは、国連基準では南ヨーロッパや東ヨーロッパに属するバルカン半島を「東南ヨーロッパ」という独立した区分として扱い、上記の国々が含まれます。バルカン半島を中心としたこの地域は、歴史的にオスマン帝国やオーストリア帝国の支配を受け、20世紀にはユーゴスラビアの崩壊とその後の紛争が影響しました。

|

|

|

地域区分の考え方とその歴史

ヨーロッパを「東」と「西」、「北」と「南」に分ける考え方は、単なる地理的なものにとどまりません。宗教や言語、政治体制、経済発展、文化的アイデンティティなど、さまざまな要因が複雑に絡み合いながら、その時代ごとに異なる「区分」が形づくられてきました。以下では、そんなヨーロッパの地域区分がどのように形成され、変化してきたのかを、時代ごとにたどっていきます。

古代|ローマの境界が生んだ「西」と「それ以外」

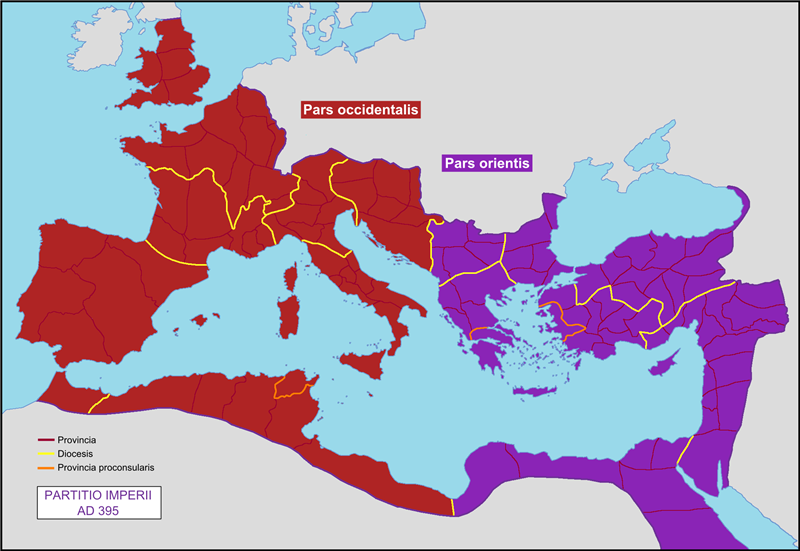

ローマ帝国の東西分割(395年)

テオドシウス1世の死後、帝国が正式に東ローマと西ローマに二分された様子を示す地図。これが後の東西ヨーロッパ世界の分岐点となった。

出典:Mandrak / Wikimedia Commons Public Domainより

古代ヨーロッパにおける地域の分け方は、何といってもローマ帝国の版図を中心に形づくられました。イタリア半島を中心に地中海世界を支配したローマ帝国は、「文明」と「野蛮」の境界線を引く存在でもありました。

帝国の西半分──たとえばガリア(現在のフランス)やヒスパニア(スペイン)などは、ローマ文化の直接的影響を強く受けた「ローマ化された西」として認識されます。一方、ゲルマン人やケルト人が暮らしていたライン川以東、ドナウ川以北の地域は、「ローマの外」として“未開”と見なされることも多かったのです。

この段階では、

- 「西ヨーロッパ」=ローマの遺産を継ぐ地

- 「東・北ヨーロッパ」=外部世界

という構図が、ぼんやりと描かれ始めていたと言えるでしょう。

中世|キリスト教世界の分裂が生んだ「東西分裂」

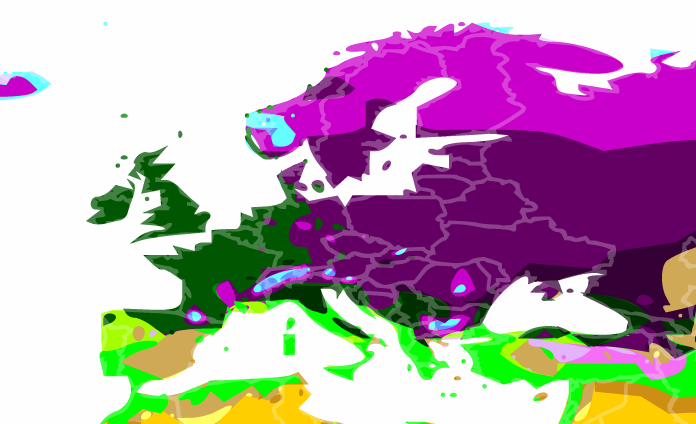

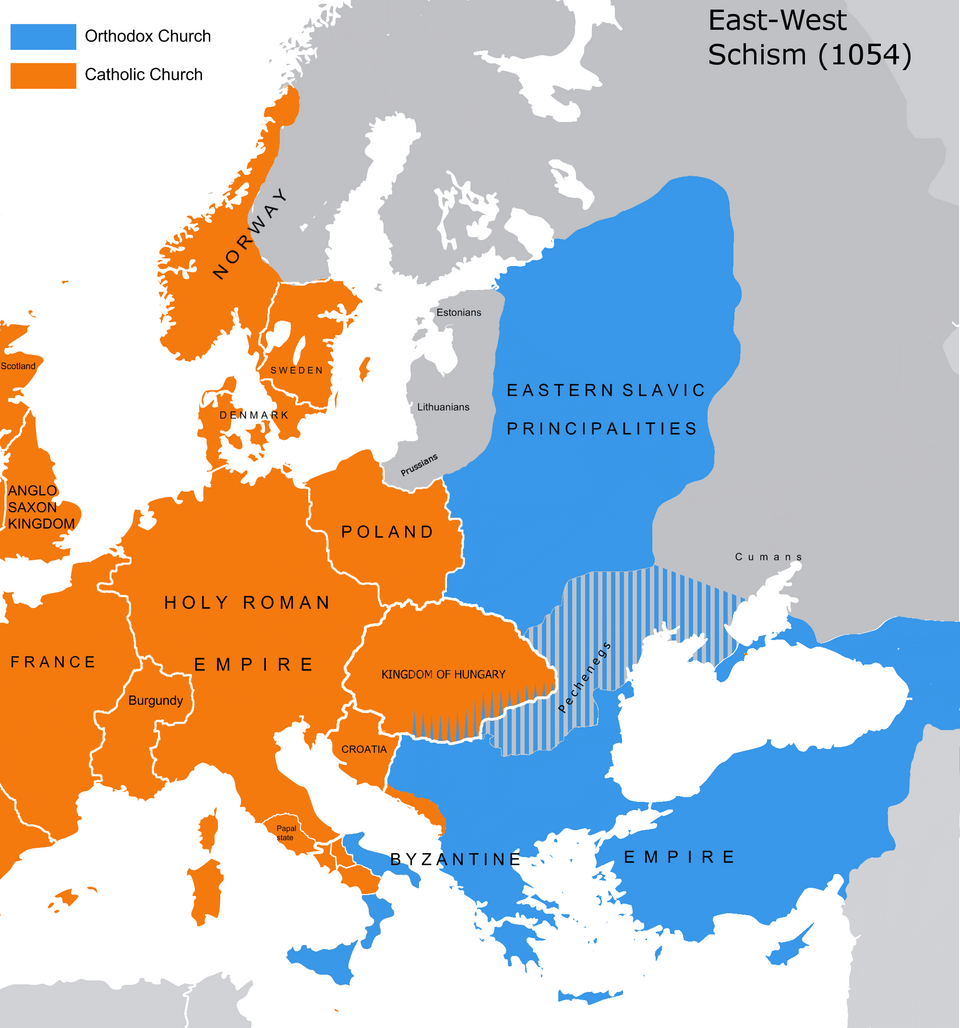

教会大分裂(1054年)後の宗教分布

この地図は、東西キリスト教の境界線を示し、教会大分裂(東西教会分裂)によりローマ・カトリック(西)と東方正教会(東)が分断された様子を明示的に表している。

出典:Photo by Tobi85 / Wikipedia commons Public Domainより

中世になると、ローマ帝国の東西分裂(395年)とキリスト教会の東西分裂(1054年)が、ヨーロッパの地域区分に決定的な影響を与えました。

西ヨーロッパはラテン語とローマ=カトリック教会を軸に発展し、封建制度のもとで中世騎士文化を築いていきます。一方の東ヨーロッパでは、ギリシア語文化圏のもとでビザンツ帝国(東ローマ帝国)が続き、正教会(東方正教)の影響下にありました。

この時期から、宗教と文化の違いを背景に、「西欧」と「東欧」という認識がより明確に定着し始めます。いわば、言語・宗教・制度の違いが「ヨーロッパ内部の境界線」を引いたのです。

近世|宗教改革と帝国の興亡がもたらす再編

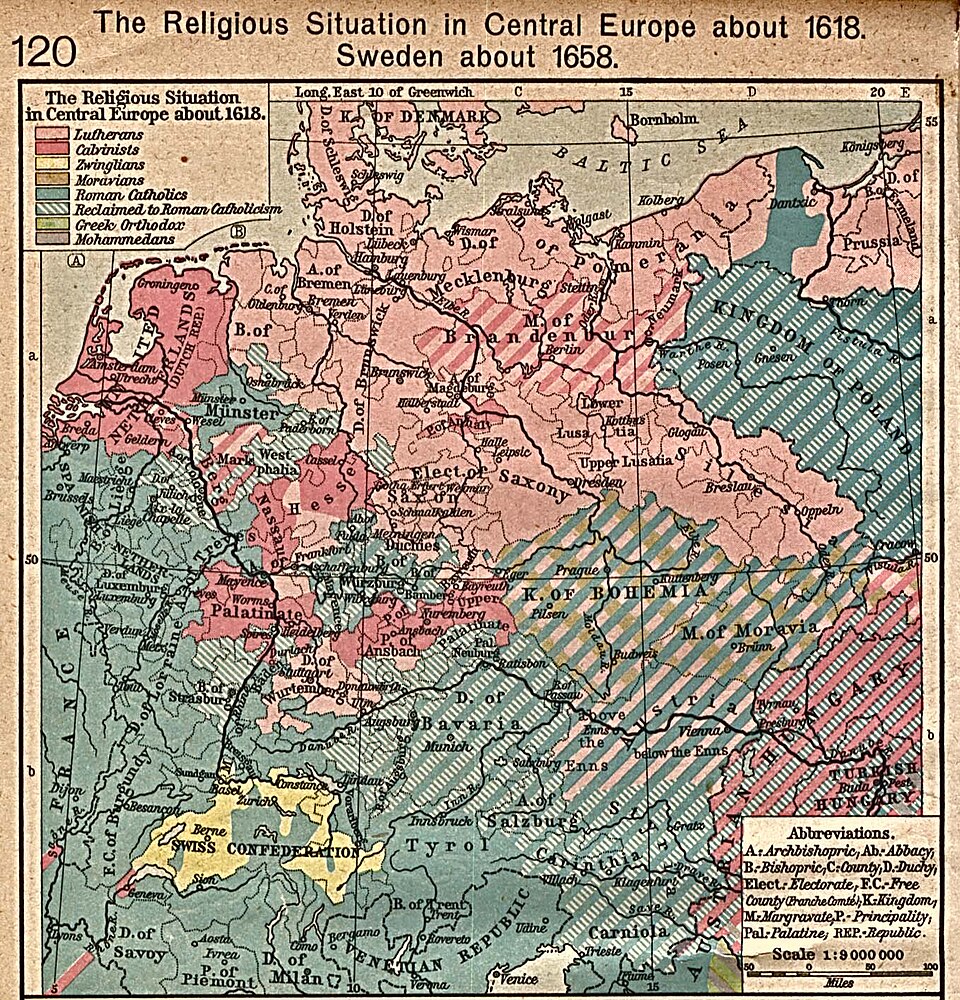

1618年 中央ヨーロッパの宗教分布状況

ルター派(淡赤)、カルヴァン派(濃赤)、カトリック(緑)と正教(青緑)が混在し、宗教戦争直前の複雑な宗教構造を示している。

出典:William R.Shepherd / Wikimedia Commons Public Domainより

近世(16~18世紀)は、宗教改革によって西ヨーロッパ内部が再び揺れ動く時代でした。カトリックとプロテスタントの対立が激化し、ドイツ諸侯やイングランド、スカンディナヴィア半島などがプロテスタントへと改宗。これにより、西ヨーロッパは宗教的にカトリック圏とプロテスタント圏に分断されるようになります。

また、神聖ローマ帝国やオスマン帝国の影響力が東欧からバルカン半島にかけて広がっていたことも、地域的な色分けに影響を与えました。オスマン帝国によるイスラム支配を経た地域(セルビア、ボスニアなど)は、のちの「バルカン」という特殊な区分を生む土台となっていきます。

近代|帝国主義と冷戦構造による政治的区分

冷戦期ヨーロッパ:資本主義 vs 社会主義(1959 経済同盟)

西側資本主義圏(青)と東側社会主義圏(赤)、非同盟国(緑)を色分け。鉄のカーテンによる東西対立構造と、ヨーロッパの政治地図を明快に示す。

出典:Photo by San Jose / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 / title『Cold_war_europe_economic_alliances_map』より

19世紀から20世紀初頭にかけて、国民国家の形成と帝国主義的拡張によって、ヨーロッパは「西欧の列強」と「周縁の小国」に明確に分かれていきます。そして20世紀後半、冷戦構造の中で、

- 資本主義の西側:NATOやEC(後のEU)に加盟する自由主義陣営の国々(フランス、イタリア、西ドイツなど)

- 社会主義の東側:ソ連の影響下に置かれた共産主義国家(ポーランド、ハンガリー、ルーマニアなど)

という政治的二分法が定着します。この時期の区分は、冷戦終結後も長らく人々の認識に残ることになります。

現代|EUとアイデンティティが交差する時代

冷戦終結とともに、東欧諸国もEUに加盟しはじめ、「西欧=豊かで自由」「東欧=遅れている」というステレオタイプも徐々に見直されていきました。

一方で、経済格差や政治的不安定さ、移民問題などが再び新たな「境界線」を生みつつあります。ブレグジットやハンガリー・ポーランドの強権化などは、統合と分裂が同時に進行するヨーロッパの姿を象徴しています。

また、「北欧」や「バルカン」「中欧」などの呼び方も定着し、単なる「東西」では語れない多層的な地域区分が意識されるようになりました。現代ヨーロッパは、もはや一つの軸では捉えきれない、多元的なアイデンティティの交差点となっているのです。

ヨーロッパの地域分類は、国際機関や地理的観点によって異なる特徴を持ちます。国連はヨーロッパを東、西、南、北の4つの地域に大まかに分類し、主に統計的な目的でこれらの区分を使用しています。一方、CIAワールドファクトブックでは、さらに細かく地域を分け、西南ヨーロッパや東南ヨーロッパを独立した区分として扱います。この違いは、歴史的・文化的な背景や地理的特性をより細かく反映しており、特にバルカン半島やイベリア半島など、特定の地域に焦点を当てています。これにより、異なる視点からヨーロッパの多様性を理解することが可能です。

|

|

|