西岸海洋性気候の背景にある「偏西風の影響」とは何か

偏西風(青)と貿易風(黄色と茶色)

中緯度で西から東へ吹く偏西風を示す世界地図。偏西風によって運ばれる海洋性の空気は沿岸部に降雨と湿度をもたらし、ヨーロッパなどの西岸海洋性気候を支える主要な要因となっている。

出典:Photo by KVDP /Wikimedia Commons Public domainより

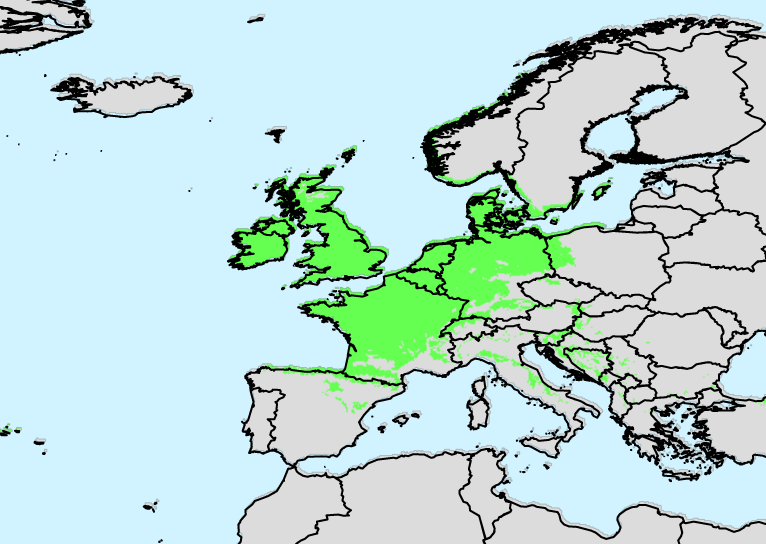

ヨーロッパの西側が持つ西岸海洋性気候の特徴──それは、冬はそこそこ暖かく、夏はそこそこ涼しいという“おだやかな気候”です。この絶妙なバランスを支えているのが、空高くを流れる偏西風。いわば「空の運び屋」のような存在で、この風がなかったら、ヨーロッパの気候は今とはまるで違ったものになっていたかもしれません。では、その偏西風とはいったい何なのか?どんなふうに西岸海洋性気候と関わっているのか?その背景を紐解いていきましょう。

|

|

|

|

|

|

偏西風ってどんな風?

まずは基本から。偏西風はどこから来て、どこへ向かっているのでしょうか?

緯度30~60度で吹く西からの風

偏西風(へんせいふう)とは、地球の中緯度帯──だいたい緯度30度から60度くらいのあいだで、西から東に向かって吹いている強い風のことです。ジェット気流と呼ばれる高速の気流もこの偏西風の一部。ヨーロッパの大部分はこのゾーンに位置していて、1年中この風の影響を受けています。

地球の自転と熱の偏りが生む風

この風がなぜ生まれるかというと、地球が自転していること、そして赤道と極地で受ける太陽エネルギーが違うことが関係しています。赤道で熱せられた空気が上昇して極に向かって流れ、それが地球の自転によって東向きに曲げられて生じる風──それが偏西風なのです。

|

|

|

偏西風がもたらす気候の特徴

この空の風が、地表の気候にどんな影響を与えているのでしょうか?

大西洋の空気をヨーロッパへ運ぶ

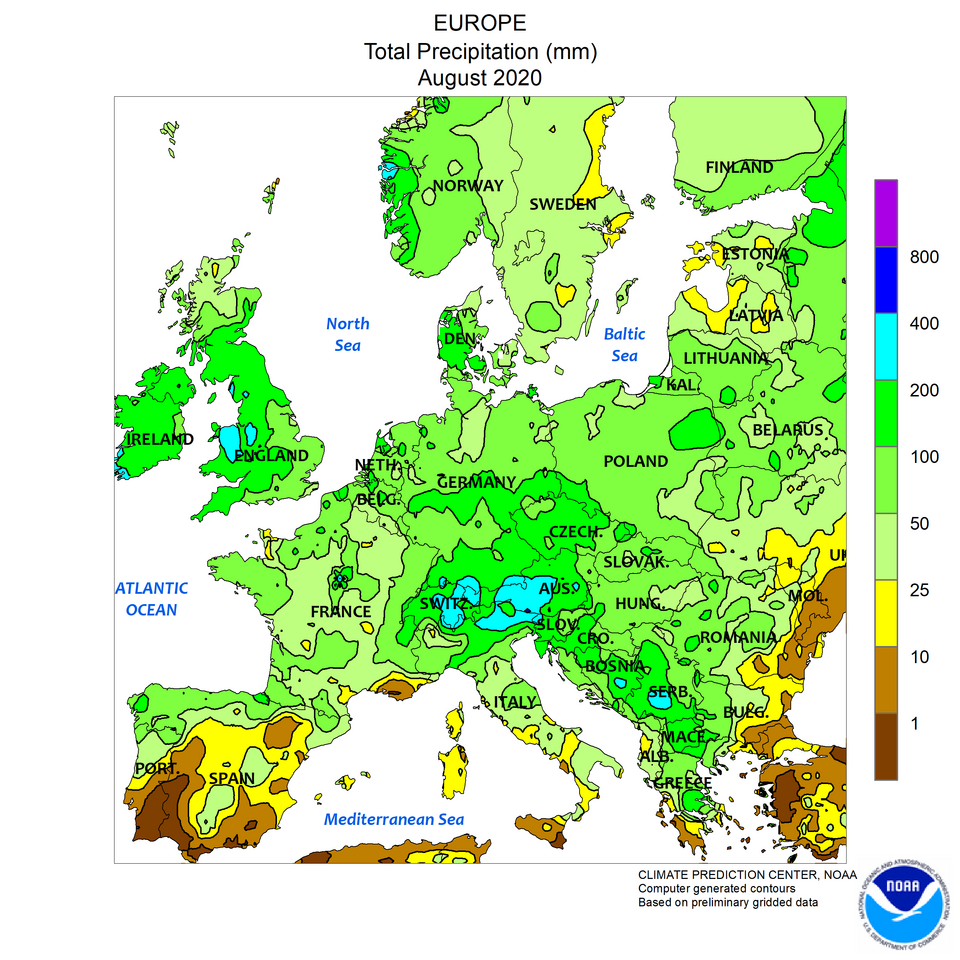

偏西風の最大の役割は、大西洋上の湿って温暖な空気をヨーロッパへと運んでくること。この風のおかげで、西ヨーロッパはいつも海の気配に包まれているんですね。夏でもカラッとしすぎず、冬でもガチガチに冷え込まないのは、この風が“海の気配”を絶えず届けてくれているからなんです。

移動性高気圧・低気圧を連れてくる

偏西風はまた、大西洋上で次々に発生する移動性高気圧や低気圧も一緒に運びます。これによって、西岸海洋性気候の地域は「天気が変わりやすい」とも言われますが、それが逆に、乾きすぎず湿りすぎず、農業にも都市生活にもありがたい気候バランスを生んでいるんですね。

|

|

|

偏西風と地形とのコンビネーション

風の力だけではありません。それを受け入れるヨーロッパの地形にも注目です。

風が入り込みやすい地形構造

ヨーロッパの西岸には高い山脈が少ないため、偏西風がスムーズに内陸まで届きやすい。これがもし、険しい山々が海岸に連なっていたら、風の影響は海沿いだけにとどまっていたかもしれません。そうならなかったのは、地形と風の「相性」が良かったからなんです。

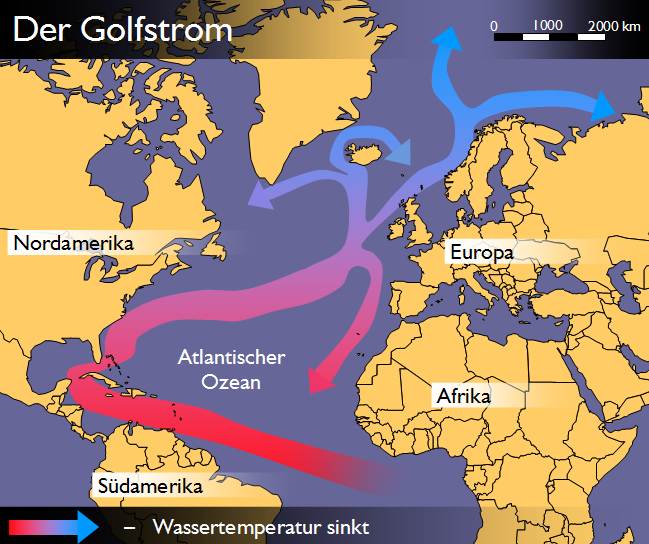

風と海流の連携プレー

偏西風は、下で流れる北大西洋海流とも連携しています。風が暖流の表面の空気をキャッチして、内陸に運ぶ──この連携プレーが、海と空を通じた熱のやり取りを可能にしていて、まるで気候全体が“温度調整装置”のように機能しているわけです。

偏西風は、ただ空を流れているだけの風じゃありません。海と連動しながら、ヨーロッパの気候を調和させる大事な“裏方役”なんですね。西岸海洋性気候がここまで穏やかなのは、空を吹くこの風のはたらきがあってこそなのです。

|

|

|