なぜ独立を維持できたのかエチオピアとリベリアが「アフリカ分割」を回避できた理由

「アフリカの地図」を眺めていると、ヨーロッパ列強が定規で引いたみたいな、まっすぐな国境線がズラリ。

これ、19世紀末の「アフリカ分割」で形づくられたものなんですね。

でも、その流れの中でも「え、そこだけ残ってるの?」という、ちょっと目を引く存在があります。

植民地化の波にのみこまれそうになりながら、例外的に独立を維持した国が、実はふたつだけあったんです。

それが、エチオピアとリベリア。 「なぜこの2か国だけが生き残れたのか」を追うと、アフリカ近代史の“骨格”が見えてきます。

ここからは、偏った見方にならないよう注意しつつ、歴史の流れを丁寧にたどっていきます。

この2か国が植民地化を免れた理由──そして、その“例外”が後のアフリカに残した影響まで。じっくり解き明かしていきましょう。

|

|

|

|

|

|

エチオピアの理由

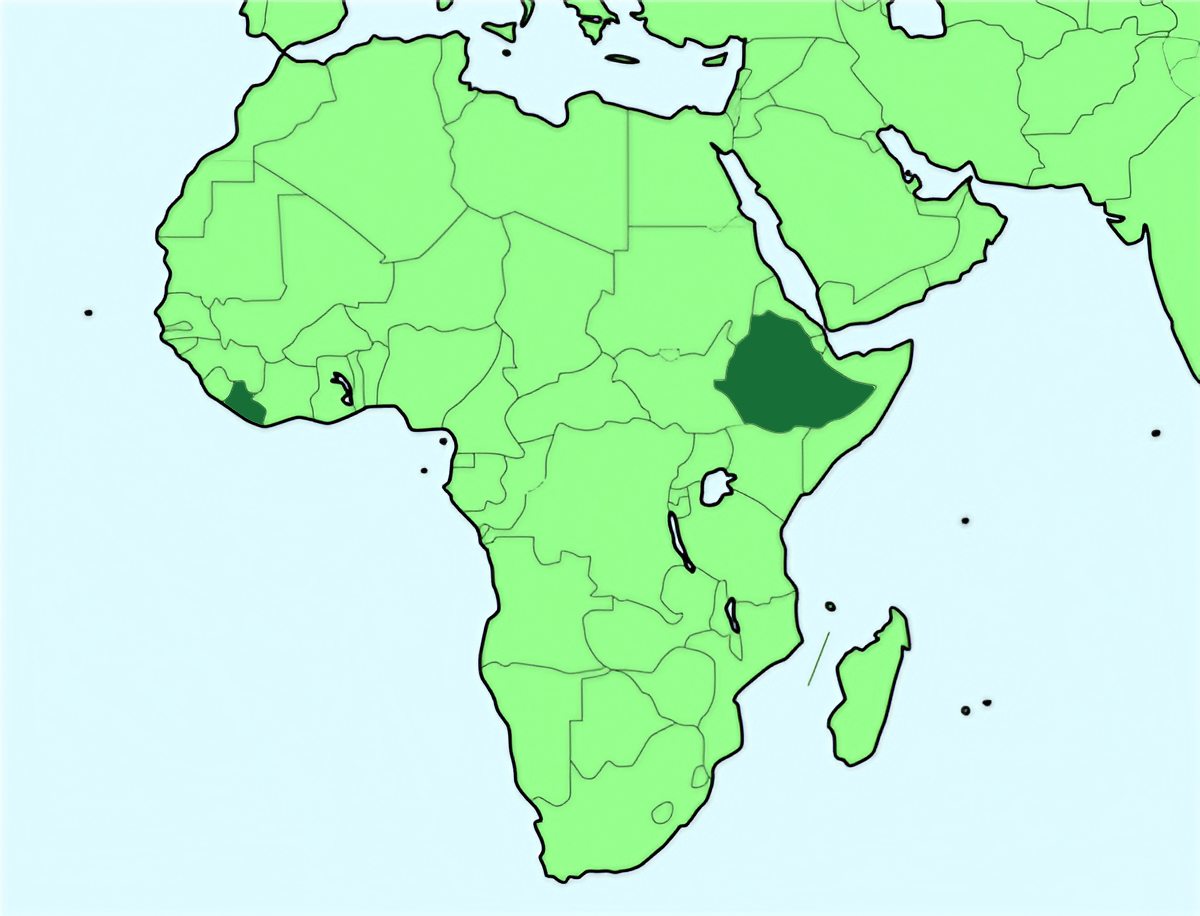

エチオピアの場所

アフリカ分割の大きなうねりを、正面から受け止めて跳ね返した国があります。

それが、エチオピア。偶然や棚ぼたではなく、自分たちの力で独立を守り抜いた、まさに稀有な王国でした。

アドワの戦いでイタリア軍を撃破

アドワの戦い・ダボルミーダ将軍の最期

イタリア軍はダボルミーダ将軍が右翼を指揮したが、エチオピア軍に包囲され戦死。これが作戦全体の混乱を招いた。

出典:The Graphic / Public Domain Mark 1.0より

1896年、イタリアはエチオピアを保護国化しようと軍を進めます。

しかし、皇帝メネリク2世が率いるエチオピア軍がこれを迎え撃ち、アドワの戦いで決定的な勝利を収めました。

この勝利が持つ意味は、とても大きいものです。 アフリカの軍が、ヨーロッパ列強の正規軍を正面から打ち破った、史上初の出来事でした。

この一戦は、列強側に強烈な衝撃を与え、「アフリカは一方的に支配できる存在ではない」という現実を突きつけることになります。

中央集権と近代化の努力

アドワの戦いにおけるメネリク2世

軍を率いてイタリアを破り、植民地化を退けたエチオピアの皇帝。その存在は国際社会にも強く印象づけられた。

出典:古フランス紙『ル・プティ・ジャーナル』 / Public Domain Mark 1.0(パブリックドメイン)より

メネリク2世のすごさは、軍事的勝利だけではありません。 電信や鉄道の整備、軍備の西欧化を進め、外交面でも諸外国との関係を着実に構築していきました。

つまりエチオピアは、「武力で守った国」であると同時に、 近代国家として振る舞う努力を続けた国でもあったのです。

こうした積み重ねが、ヨーロッパ諸国からも「対等な独立国」として認識される決定的な要因となりました。

力だけでも、外交だけでも足りない。その両方を揃えていたからこそ、エチオピアは植民地化を免れた──そう言えるでしょう。

|

|

|

リベリアの理由

リベリアの場所

一方でリベリアは、エチオピアとはまったく違うかたちで、アフリカ分割の波をすり抜けました。

軍事力で押し返したのではなく、鍵になったのは国の成り立ちそのもの。ここが、ちょっと特殊なんです。

アメリカ由来の建国経緯

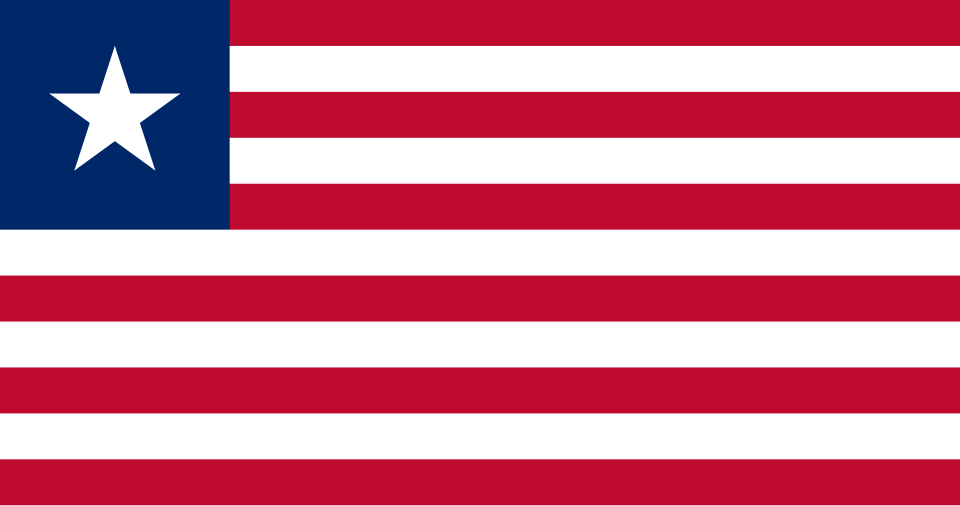

リベリア国旗

アメリカに似たデザインで、解放奴隷がアフリカに建てた共和国としての出自を象徴している。

出典:Government of Liberia / Public domainより

リベリアは、19世紀初頭にアメリカから解放奴隷が移住して築いた国家です。

背景にあったのが、アメリカ植民協会の存在。この組織の支援を受けながら、移住と定住が進められました。

そして1847年、リベリアは共和国として独立を宣言します。

首都モンロビアの名前も、アメリカ大統領ジェームズ・モンローに由来するもの。建国の段階から、アメリカとの結びつきが非常に強かったことが分かります。

列強が“触れにくい”存在だった

このアメリカとの関係性こそが、リベリア最大の防波堤でした。

ヨーロッパ列強から見ると、リベリアは単なるアフリカの一地域ではなく、アメリカの影が色濃く重なる土地だったのです。

とくに英・仏・独といった国々は、当時まだ直接衝突したくなかったアメリカの影響力を強く意識していました。

そのためリベリアは、「攻めれば面倒なことになりかねない」──そんな保護領に近い存在として扱われるようになります。

リベリアの独立は、戦って勝ち取ったものではなく、国際関係の力学の中で守られた独立だった。

結果として、リベリアはアフリカ分割の中でも例外的に主権を保ち続けます。

ただしそれは同時に、国内に独特の社会構造や歪みを残すことにもなりました。その影響については、もう少し先で触れていきましょう。

|

|

|

分割回避の影響

では、エチオピアとリベリアが独立を守り切ったことは、その後の時代にどんな意味を残したのでしょうか。

ここからは、「結果として何が生まれたのか」という視点で整理していきます。

①「アフリカ人による国家」の象徴

アフリカ大陸のほぼ全域が植民地化される中で、この二国は自らの政府を持ち、国際社会から正式に認められた国家として存在し続けました。

この事実そのものが、他のアフリカ諸地域にとって大きな希望だったのです。

とくに20世紀以降に広がったパン・アフリカ主義や独立運動の文脈では、エチオピアとリベリアは「理論上の理想」ではなく、現実に成立しているモデルとして語られるようになります。 「アフリカ人が、自分たちの国家を運営できる」──その証明が、ここにありました。

②政治的プレゼンスの形成

第二次世界大戦後、次々と独立していくアフリカ諸国が国際連合に加盟する中で、エチオピアとリベリアはいわば“先輩国”の立場にありました。

長年の外交経験を持つ両国は、国際舞台で一定の発言力を持つ存在となっていきます。

とりわけ象徴的なのが、エチオピアの首都アディスアベバ。

ここにはアフリカ統一機構(OAU)の本部が置かれ、やがて「アフリカの政治的首都」と呼ばれるようになります。独立を守った歴史が、そのまま外交的重みへとつながった例と言えるでしょう。

③内部に残った課題と矛盾

ただし、分割を免れたことが、すべて良い結果だけをもたらしたわけではありません。

とくにリベリアでは、移住してきた解放奴隷の子孫が政治・経済の中枢を握り、先住民との間に深い格差や緊張関係が生まれました。

エチオピアでも、中央集権化の過程で民族間の摩擦が蓄積され、後の政変や内戦の火種となっていきます。

「独立を保った国家」であるがゆえに、内部問題が外部に覆い隠されにくかったという側面もあったのです。

独立はゴールではなく、あくまでスタート。

エチオピアとリベリアの歩みは、アフリカ近代史における希望と現実、その両方を映し出していると言えるでしょう。

以上、エチオピアとリベリアが「アフリカ分割」を回避できた理由について見てきました。

両国は、地理条件も歴史的背景もまったく異なりながら、あの時代のアフリカを覆った巨大なうねりを、ぎりぎりのところで生き延びた“例外中の例外”でした。

エチオピアは、軍事力と国家としての統合力を武器に、自ら戦って独立を守り抜いた国。

一方のリベリアは、アメリカとの特異な関係性という、国際政治の力学の中で主権を保った国。

やり方は正反対でも、結果として「植民地にならなかった」という一点で、強く結びついています。

植民地化が当然の流れとされていた時代に、この二国の存在は「独立とは何か」「国家とは何か」を静かに問いかけました。

力で守る独立もあれば、関係性の中で保たれる独立もある。

そのどちらもが、決して楽な道ではなかったという事実が、ここには残されています。

エチオピアとリベリアは、アフリカ近代史の中で、今もなお特別な意味を持ち続けているのです。

|

|

|