ベルギー史の流れを年表でつかもう

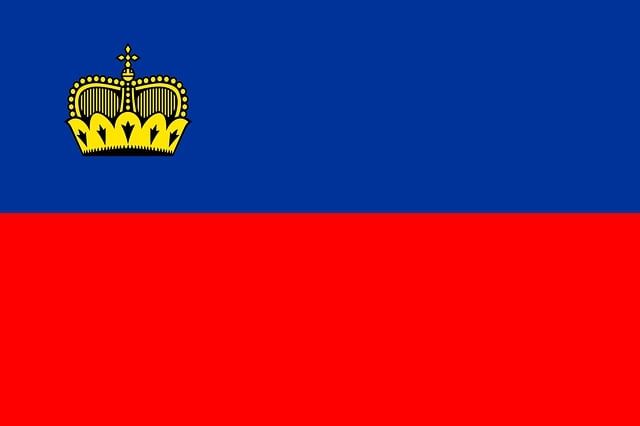

ベルギーの国旗

ベルギーの国土

| 年代 | 出来事 | 時代 |

|---|---|---|

| 1世紀頃 | ローマ帝国に征服され属州「ガリア・ベルギカ」となる | 古代 |

| 5世紀 | フランク王国の一部として再編される | 古代末期 |

| 843年 | ヴェルダン条約により中部フランク王国領に分割 | 中世 |

| 1384年 | ブルゴーニュ公国領として支配を受ける | 中世 |

| 1477年 | ハプスブルク家の支配下に入り、ネーデルラント17州の一部となる | 近世 |

| 1556年 | スペイン・ハプスブルク家の統治に移行 | 近世 |

| 1714年 | スペイン継承戦争後、オーストリア・ハプスブルク家の支配に | 近世 |

| 1795年 | フランス革命政府が占領しフランスに編入 | 近世末期 |

| 1815年 | ウィーン会議によりオランダと合併、「ネーデルラント連合王国」成立 | 近代 |

| 1830年 | ベルギー革命が起き、オランダから独立を宣言 | 近代 |

| 1831年 | レオポルド1世が初代ベルギー国王に即位、立憲君主制開始 | 近代 |

| 1885年 | コンゴ自由国を国王レオポルド2世が私有地として獲得 | 近代 |

| 1914~1918年 | 第一次世界大戦でドイツ軍に占領される | 近代 |

| 1940~1944年 | 第二次世界大戦で再びドイツに占領される | 近代 |

| 1944年 | 連合軍によって解放、王制の是非を巡って議論が起こる | 近代 |

| 1949年 | NATO創設メンバーとして加盟 | 現代 |

| 1951年 | 欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)設立、統合の中核に | 現代 |

| 1957年 | ローマ条約でEEC(欧州経済共同体)創設メンバーに | 現代 |

| 1993年 | 国制改革により連邦国家化、フラマン・ワロン両言語共同体を承認 | 現代 |

| 2002年 | ユーロ導入 | 現代 |

| 2023年 | ブリュッセルがEU中枢都市として外交・経済の中心に | 現代 |

ベルギーの歴史詳細

ベルギー(正式名称:ベルギー王国)は、西ヨーロッパの北はオランダ、東はドイツ、南はフランスに隣接する北海沿岸 に位置する立憲君主 制国家です。国土は オランダ語の一種であるフラマン語が公用語の北部フランデレン地域と、フランス語が公用語の南部ワロン地域にほぼ二分される形で構成され、気候区は西岸海洋性気候 に属しています。首都はEUの主要機関が多く置かれる「EUの首都」 として知られる ブリュッセル。

この国ではとくに製造業 が発達しており、中でもチョコレートやベルギーワッフルなど加工菓子の生産がさかんです。また世界の原石の約70%がアントウェルペンで取引されていること を背景にしたダイヤモンド加工業もこの国の基幹産業となっています。

そんな ベルギーの歴史は、16世紀にブルゴーニュ領ネーデルラントに建設された現在のオランダ、ルクセンブルク、フランスとドイツの一部を含むネーデルラント17州から始まるといえます。ネーデルラントはその後八十年戦争により北のネーデルラント連邦共和国(オランダ)と南ネーデルラント(ベルギー、ルクセンブルク)の二つに分裂するも、19世紀初頭のナポレオン戦争の結果統合されネーデルラント連合王国が成立。しかしその後ベルギー独立革命でベルギーが連合からの分離独立を宣言。それが1831年ロンドン会議で独立・永世中立が国際的に認められて現在に至る・・・というのがこの国の歴史のおおまかな流れです。ここではそんなベルギーの歴史的歩みをもっと詳しく年表形式で振り返ってみましょう。

|

|

|

古代ベルギー

古代ヨーロッパにおいて、現在のフランス、ベルギー、スイスなどを含んだ地域はガリアと呼ばれ、その中でも現ベルギーにあたるガリア北東部は「ベルガエ」と呼ばれ、ゲルマン人とケルト人の混血部族ベルガエ人が暮らしていました。しかし前1世紀にユリウス・カエサル率いるローマ軍の侵攻を受け、ベルガエ人はローマに支配されるようになりました。

カエサルの「ガリア戦記」によれば、ベルガエは特に勇敢であり、ローマ軍との数多くの戦いで抵抗を示しましたが、結局はローマの支配下に入り、ローマ文化が導入され、都市が建設されるなど、地域全体のローマ化が進みました。これにより、農業、商業、そして行政が発展し、ガリア・ベルギカと呼ばれる新たな行政区画が形成され、その後の数世紀にわたってローマ帝国の重要な一部となりました。

前18世紀

紀元前18世紀頃のベルギー地域では、まだ明確な国家や民族が存在していたわけではありませんが、骨壺墓地文化が始まるなど、初期の文化が芽生えつつありました。この骨壺墓地文化は、後に発展するハルシュタット文化やラ・テーヌ文化の基盤を築くものであり、ベルギー地域における初期の社会構造や技術の発展に大きな影響を与えました。また、この時期に形成された文化は、後にケルト人が到来する際の重要な土台となり、さらにはローマ帝国がこの地に進出する際の背景ともなったのです。このように、紀元前18世紀のベルギー地域は、後に続く歴史的発展のための準備期間であったと言えるのです。

前5世紀

紀元前5世紀頃、ベルギー地域にはケルト人が定住を始めました。彼らはこの地に新しい技術や文化をもたらし、地域の発展に大きく寄与。特に、地中海沿岸地域との貿易が活発化し、農業や金属加工技術が大きく進歩しました。さらにこの時期、ケルト人は効率的な農業技術を導入し、食料生産を増加させると共に、鉄器を使用した金属加工も進展させています。社会組織も徐々に形成され、ベルギーの地に安定したコミュニティが築かれていったのです。

このように、紀元前5世紀の「ケルト人の到来と定住」は、ベルギー地域の歴史において重要な転機となり、後の発展の基盤を形成しました。

前2世紀

紀元前2世紀頃、ベルギー地域では硬貨の流通が始まりました。これは地域の経済活動を大きく活性化させ、商業の発展を大いに促進しました。とりわけ、硬貨が使われるようになることで、商品やサービスの交換がよりスムーズになり、商取引が一層盛んになったんですね。

ベルギーの地は交易の中心地としての地位を徐々に確立し、他のヨーロッパ地域との交流も次第に増加。外部との接触が増えることで、新たな文化や技術が流入し、地域全体の発展が加速したのです。

このように、紀元前2世紀の「硬貨の流通と商業の発展」は、ベルギー地域がヨーロッパの交易ネットワークにおいて重要な役割を果たす契機となり、その後の経済的発展の基盤を築いたといえます。

前1世紀

紀元前1世紀になると、ベルギー地域はローマ帝国の影響を強く受けるようになりました。ガリア戦争(紀元前58年~紀元前50年)で、ユリウス・カエサルがこの地域を征服し、ベルギー地域はローマ帝国の一部となります。これにより、ローマの行政や法制度、さらにはインフラが導入され、地域の社会構造が大きく変化しました。また、ローマとの繋がりが強まったことで、ベルギーはローマ帝国全体の経済圏に組み込まれ、交易がさらに活発化しています。ローマによる統治は、ベルギー地域に新たな技術や文化をもたらし、都市の発展や農業の生産性向上に寄与したのです。

このように、紀元前1世紀の「ローマ帝国による征服と統治」は、ベルギー地域がローマ文化を取り入れ、社会的・経済的発展を遂げる重要な時期となったといえます。

前57年 ローマ属州になる

ローマのユリウス・カエサルにより征服され「ガリア・ベルギカ」というローマ属州になる。この征服により、ベルギー地域はローマ帝国の一部となり、ローマの法制度やインフラが導入された。ローマの統治下で道路や都市が建設され、経済や文化が発展した。ガリア・ベルギカはローマ帝国の重要な辺境地域として繁栄し、ローマ文化と地元文化が融合する独特の文化を形成した。

1世紀

1世紀になると、ローマ帝国はガリア属州の再構成を進め、地域の統治をさらに強化しました。この再構成により、ガリア・ベルギカはゲルマニア・インフェリオルとゲルマニア・スペリオルという二つの地域に分割されました。現代のベルギー地域は、このうちゲルマニア・インフェリオルに含まれることになります。この分割は、ローマ帝国が効率的な支配を目指して行ったものであり、地域の安定と発展を促すことに繋がりました。また、ローマの統治が強化されたことで、道路や防衛施設がさらに整備され、交易や軍事活動が活発化。ローマ帝国の一部として、さらなる発展を遂げていくのです。

このように、1世紀の「ガリア属州の再構成」は、ベルギー地域がゲルマニア・インフェリオルに組み込まれ、ローマの影響力の下で発展を続ける重要な時期となったといえます。

4世紀

4世紀になると、ベルギー地域にもキリスト教が伝来しました。ローマ帝国の影響下で、この新しい宗教は徐々に広まり、地域の宗教的・文化的な変革を引き起こします。キリスト教の布教が進むと、多くの教会や修道院が建設され、これらが地域社会の中心的な役割を果たすようになりました。これにより、ベルギーの社会構造や価値観が大きく変化し、人々の生活や考え方にも深い影響を与えます。やがてベルギー地域は、中世ヨーロッパにおける重要なキリスト教地域の一つとしての地位を確立していくのです。

このように、4世紀の「キリスト教の伝来と広まり」は、ベルギー地域に宗教的・文化的な変革をもたらし、後の中世において重要なキリスト教地域へと成長する基盤を築いたといえます。

|

|

|

中世ベルギー

中世ベルギーは、西ローマ帝国の崩壊後、フランク王国の一部として発展しました。フランドル伯爵やブラバント公国といった封建領主の支配下で、特にフランドル地域は織物産業で栄え、ヨーロッパ全域への貿易が活発に行われました。この経済的繁栄は、中世ヨーロッパの都市の中でも特に豊かな文化と商業の中心地を形成しました。

また、ブルゴーニュ公の時代には、政治的な影響力も増大し、芸術や文化が花開いた時期でもあります。しかし、15世紀にはハプスブルク家の支配を受け、後にスペインハプスブルク家による統治が始まると、宗教対立が激化しました。この地域は、独自の封建制度と発展した商業活動が交錯する複雑な社会構造を持つ地域として、ヨーロッパ中世史の中で重要な役割を果たしました。

5世紀

5世紀になると、ローマ帝国の影響力が急速に弱まり、ベルギー地域にも大きな変動が訪れました。この時期、ゲルマン民族の一部であるフランク族がベルギー地域に進出し、徐々に支配を確立します。フランク族の統治下では、ローマの行政や法制度が崩壊し、新たな社会構造が形成されていきました。また、キリスト教の影響は引き続き強く、フランク族の王たちが改宗するとともに、地域全体でキリスト教が根付いていきました。これにより、ベルギー地域はフランク王国の一部として中世の幕開けを迎えることになるのです。

このように、5世紀の「フランク族の進出と支配の確立」は、ベルギー地域に新たな社会秩序をもたらし、中世ヨーロッパの形成に向けた重要な転換点となったといえます。

466年頃 ベルギーにてクローヴィス1世が生まれる

フランク王国(現フランスの祖)初代王クロヴィス1世が、現ベルギー領トゥルネーに生まれる。クローヴィス1世は後にフランク王国を統一し、メロヴィング朝を創始した。彼の治世中にキリスト教への改宗が進み、フランク王国のキリスト教化を促進した。クローヴィス1世の業績は、西ヨーロッパの歴史において重要な転換点となり、後のヨーロッパの国家形成に大きな影響を与えた。

481年 メロヴィング朝フランク王国の成立

ガリア地域を統一したクロヴィス1世が即位し、メロヴィング朝フランク王国が成立。ガリア・ベルギカの領域もその支配下に入り、王国の中心地となった。クロヴィス1世はキリスト教に改宗し、カトリック教会との結びつきを強化することで、国内の安定と統一を図った。これにより、メロヴィング朝は西ヨーロッパの主要な勢力となり、ベルギー地域も文化的、経済的に発展する重要な拠点となった。

9世紀

9世紀に入ると、ベルギー地域は北欧出身のヴァイキングによる度重なる略奪に直面するようになりました。ヴァイキングたちは沿岸部や河川沿いの都市を襲撃し、略奪や破壊を繰り返しました。この侵略は地域の経済に大きな混乱をもたらし、社会全体にも不安を広げています。しかし、この脅威に対抗するため、ベルギーの人々は防衛体制を強化。都市の要塞化を進めるなど、地域全体で防衛力を高めるための努力が行われたのです。ヴァイキングの侵略は苦難をもたらしましたが、結果として地域の結束力と防衛体制を強化する契機となったのです。

このように、9世紀の「ヴァイキングによる略奪と防衛体制の強化」は、ベルギー地域の社会と経済に大きな影響を与え、防衛力を高めるきっかけとなったといえます。

843年 ヴェルダン条約

ヴェルダン条約によりフランク王国の国土が3分割され、ベルギー西部を含むフランドル地方は中フランク王国の支配下になる。この分割は、カール大帝の死後、その帝国を3人の孫たちに分配するものであり、ベルギー地域もその影響を受けた。

864年 フランドル伯領の成立

フランドル地方(ベルギー・フランス北部にまたがる地域)を領土とするフランドル伯領が成立する。フランドル伯は、この地域の防衛と統治を担い、経済的繁栄と文化的発展を促進した。フランドル伯領は後に重要な貿易拠点となり、中世ヨーロッパにおいて大きな影響力を持つようになる。

870年 メルセン条約

3分割されたフランク王国の国土を、改めて再編成するメルセン条約により、フランドル地方の大部分が西フランク王国に併合。この条約は、再度フランク帝国の領土を再編成し、西フランク王国(後のフランス王国)の領土が拡大した。ベルギー地域はこの時期に政治的な変動を経験しつつも、地域の経済と文化の発展を続けた。

11世紀

11世紀になると、ベルギーを流れるムーズ川流域でモザン美術が栄え始めました。この地域は、フランク王国における芸術の中心地となり、様々な優れた芸術作品が生まれます。特に、教会や修道院の建設が盛んに行われたことで、宗教芸術が発展、彫刻や金工品などの分野で高く評価される作品が数多く制作されました。これらの作品は、当時の宗教的な信仰や社会の価値観を反映しており、ベルギー地域の文化的な豊かさを象徴するものでした。モザン美術は、その後の中世ヨーロッパにおける宗教芸術に大きな影響を与えることになるのです。

このように、11世紀の「モザン美術の栄え」は、ベルギー地域がフランク王国の芸術の中心地となり、宗教芸術の発展を支えたといえます。

12世紀

12世紀になると、ベルギーでは織物業が急速に発展し、北西ヨーロッパ経済の要となっていきます。特にフランドル地方の都市ブルージュやヘントは、織物の生産と貿易の中心地として大いに繁栄し、この地域の富と影響力を大きく高めました。ベルギーの織物製品はその高品質さで知られ、ヨーロッパ各地に輸出されるようになります。この経済的繁栄は、都市の発展とともに市民社会の形成を促進し、ベルギーの中世史における重要な転機となったのです。

このように、12世紀の「織物業の発展と経済的繁栄」は、ベルギー地域が北西ヨーロッパ経済の中心地としての地位を確立し、都市と市民社会の発展を大きく促進したといえます。

13世紀

13世紀になると、神聖ローマ帝国の力が次第に弱まったことで、ベルギー地域はフランスやイングランドの干渉を受けるようになります。特にこの時期、フランドル伯領(現在のベルギー北部)はフランスの影響力の下に置かれ、最終的に同国に併合されました。この併合は、地域の政治的バランスを大きく揺るがす出来事となり、フランドルの自治や独立性が損なわれる結果を招きます。しかし、これによりフランドルはフランスの文化や経済的影響を受け、さらなる発展を遂げることになるのです。

このように、13世紀の「フランドル伯領のフランス併合」は、ベルギー地域が外部の勢力に翻弄されつつも、新たな文化や経済的発展を遂げるきっかけとなったといえますね。

14世紀

14世紀に入ると、ブルゴーニュ公国の支配により、現ベルギー、オランダ、ルクセンブルクにあたる地域が政治的に統一されました。この地域は「ネーデルラント(低地地方)」と呼ばれるようになり、一つの政治単位としてまとまります。ブルゴーニュ公国の統治下で、この地域は経済的・文化的に大きな発展を遂げ、ヨーロッパにおける重要な拠点となりました。ネーデルラントの統一は、ベルギー地域の歴史においても大きな転機であり、後に続く政治的、経済的な繁栄の基盤を築くことになるのです。

このように、14世紀の「ブルゴーニュ公国によるネーデルラントの統一」は、ベルギー地域が一つの政治単位としてまとまり、経済的・文化的発展を遂げる重要な時期となったといえます。

15世紀

15世紀になると、ベルギーを含むネーデルラント地域はブルゴーニュ公国の最盛期を迎え、経済的にも文化的にも大いに繁栄します。特にこの時期、アントウェルペンやブルージュなどの都市は商業の中心地として栄え、ヨーロッパ中から商人や職人が集まりました。また、ブルゴーニュ公国の宮廷は「文化の保護者」として、絵画や音楽、建築などさまざまな芸術分野で優れた作品が生み出されています。さらに、15世紀後半にはハプスブルク家の支配が始まり、ベルギー地域はヨーロッパの政治舞台でも重要な位置を占めるようになります。

このように、15世紀の「ブルゴーニュ公国の繁栄とハプスブルク家の支配開始」は、ベルギー地域が経済的・文化的に隆盛し、ヨーロッパの中で重要な役割を果たす時期となったといえます。

1477年 ハプスブルク家の支配下に

婚姻によりネーデルラントがハプスブルク家領になる。ブルゴーニュ公国のマリーと神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世の結婚によって、ベルギー地域を含むネーデルラントはハプスブルク家の支配下に入ることとなった。この婚姻は、ヨーロッパの政治地図を大きく変え、ハプスブルク家の影響力をヨーロッパ全体に拡大させる重要な契機となった。

ハプスブルク家の支配下で、ベルギーの商業と経済はさらに発展し、地域はヨーロッパの重要な政治・経済の中心地としての地位を強固にしました。

|

|

|

近世ベルギー

近世ベルギーは、16世紀から18世紀にかけて、ハプスブルク家の支配を受ける時代でした。この時期、ベルギー地域はスペインハプスブルク家と後にオーストリアハプスブルク家の間で支配が移り変わりました。

特にスペインの支配下では、宗教改革の影響でカトリックとプロテスタント間の対立が激化し、ネーデルラント独立戦争(八十年戦争)が発生しました。北部地域(現在のオランダ)は独立を果たすものの、南部地域(現在のベルギー)はカトリック勢力の拠点として残りました。

オーストリア支配時代には比較的安定し、経済的にも復興しましたが、フランス革命戦争の際にはフランスの支配を受けることになります。

この時代のベルギーは政治的に不安定でありながらも、経済的な発展と文化の隆盛が見られた地域です。

16世紀

16世紀になると、ベルギーを含むネーデルラント地域は、ハプスブルク家の支配下で重要な変革を迎えます。特に、カール5世の治世では、ネーデルラントは広大なハプスブルク帝国の一部として、その経済的・戦略的価値が高まりました。しかし、この時期は宗教改革の波が広がり、地域に大きな影響を及ぼすことになります。プロテスタントの教えが広まり、カトリック教会との対立が激化。これに伴い、政治的・宗教的な緊張が高まり、やがて八十年戦争(1568年-1648年)という独立闘争へと発展します。この戦争はベルギー地域に深刻な影響を及ぼし、地域の政治的、宗教的な地図を大きく変えることになるのです。

このように、16世紀の「宗教改革と八十年戦争」は、ベルギー地域の社会構造と宗教的風土を大きく変革し、その後の歴史に深い影響を与えたといえます。

1549年 ネーデルラント17州が成立

ネーデルラントの諸侯が連合を組み、ネーデルラント17州(正式名称「ベルギカ・レギア」)が成立。ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、フランス北部、ドイツの一部などを含んだ。この連合は、各州の自治権を尊重しながらも、共同での政治的、経済的な活動を行うための枠組みを提供した。ネーデルラント17州はヨーロッパの重要な商業地域として繁栄し、経済的にも文化的にも大きな影響力を持つ地域となった。

特にアントウェルペンやブリュッセルなどの都市は、貿易や金融の中心地として栄え、地域全体の発展を牽引しました。

1517年 宗教改革の開始

宗教改革が起こり、ネーデルラント17州でもカトリックとプロテスタントの宗教的分裂が発生。マルティン・ルターの95箇条の提題が発端となり、宗教改革の波はネーデルラントにも及んだ。この時期、地域社会はカトリック教会と新興のプロテスタントの間で深刻な対立を経験し、宗教的な緊張が高まった。宗教改革は、ネーデルラントの社会構造や政治体制に大きな変革をもたらし、後の独立戦争や地域の自治運動に影響を与えた。宗教的対立は、経済や文化にも波及し、多くの芸術家や知識人がプロテスタント運動に影響を受け、新たな思想や文化が育まれた。

1568年 八十年戦争の勃発

ネーデルラントにおける宗教的対立にスペインが介入し、八十年戦争(1568年~1648年)に発展。結果、現ベルギーのほとんどで、カトリック優勢の南ネーデルラントが、スペインにより征服された。この戦争は、ネーデルラントの独立運動とスペインの支配維持をめぐる激しい闘争であり、地域の経済と社会に深刻な影響を及ぼした。

1581年 ネーデルラント連邦共和国の成立

ネーデルラントの北部諸州が独立宣言を発し、ネーデルラント連邦共和国が成立。この新しい共和国は、スペインの支配からの独立を目指し、自治と宗教的自由を強調した。北部諸州の独立は、ヨーロッパにおける独立運動の先駆けとなり、その後の政治的変革に大きな影響を与えた。

1585年 スペインに併合される

南ネーデルラント総督に任命されたスペイン軍人のファルネーゼが、ベルギーの陥落作戦を敢行。ベルギー全域をスペインの支配下におくことに成功した。スペインの統治下で、南ネーデルラントは再びカトリックの影響を強く受け、地域の宗教的および政治的状況は大きく変化した。スペインの支配は、ベルギーの文化や経済にも影響を与え、特に都市部ではカトリックの再興とともにバロック文化が栄えた。

17世紀のベルギー

17世紀になると、ベルギー地域はスペイン・ハプスブルク家の支配下に置かれ、スペイン領ネーデルラントとして知られるようになります。この時期、ベルギーはヨーロッパの戦場と化し、三十年戦争(1618年-1648年)やフランスとの戦争に巻き込まれ、地域の安定は大きく揺らぎました。しかし、戦乱の中でも文化と芸術は栄え、特にアントウェルペンを中心にバロック美術が開花。画家ピーテル・パウル・ルーベンスなどが活躍し、ベルギーはヨーロッパの芸術の中心地の一つとなりました。また、この時期、カトリック教会の影響力が再び強まり、宗教的な復興も進行。これにより、ベルギー地域は宗教的、文化的に豊かな時代を迎えることとなったのです。

このように、17世紀の「戦乱とバロック美術の栄華」は、ベルギー地域が政治的には不安定でありながらも、芸術と文化の面で大いに繁栄した時期といえます。

18世紀のベルギー

18世紀に入ると、スペイン継承戦争の結果、ベルギーはオーストリア・ハプスブルク家の支配下に置かれ、オーストリア領ネーデルラントとなりました。オーストリアの統治下で、ベルギーは経済的な復興と発展を遂げ、特に啓蒙主義の影響を受けて行政改革や教育の整備が進みました。また、産業革命の波が徐々に広がり、地域の経済基盤が強化されていきました。しかし、フランス革命の影響が強まると状況は一変。1794年にフランス軍がベルギーを占領し、1795年にはベルギー全域がフランスに併合されました。この激動の時期、ベルギーの社会と政治は大きな転換を迎え、独立への意識が徐々に高まっていったのです。

このように、18世紀の「オーストリア支配下での発展とフランス併合」は、ベルギー地域における社会的・政治的変革を促し、独立への道筋を形成したといえます。

1702年 スペイン継承戦争の勃発

スペイン継承戦争が勃発し、ベルギーを含む南ネーデルラントは主要な戦場の一つとなった。ヨーロッパの主要列強がスペインの後継者問題を巡って争い、この戦争はベルギーの政治的および経済的状況に大きな混乱をもたらした。

1713年 オーストリアに併合

スペイン継承戦争の講和条約・ユトレヒト条約で南ネーデルラントはオーストリア・ハプスブルク家の支配下に置かれることになった。これにより、ベルギーはオーストリア領ネーデルラントとして再編され、オーストリアの統治のもとで経済的および行政的な改革が行われた。

1789年 フランス革命の勃発

フランス革命が勃発し、その影響がベルギーにも及ぶ。革命の理念と動乱はベルギーにおける政治的意識を高め、独立と自由を求める動きが活発化した。フランス革命の波及により、1794年にはフランス軍がベルギーを占領し、1795年にはベルギー全域がフランスに併合されることとなった。この併合は、ベルギーの社会構造と政治体制に大きな変革をもたらした。

1790年 ベルギー合衆国として独立宣言

オーストリアの中央集権的政策に対して、フランス革命に刺激された民衆が蜂起を起こす(ブラバント革命)。南ネーデルラントがベルギー合衆国として独立を宣言するも、まもなくしてオーストリア軍に鎮圧されてしまった。

1795年 フランスに占領

オーストリアがフランスとの戦争に敗れ、ベルギーは今度はフランスに占領される。フランスの支配下でベルギーは行政区分が再編され、フランスの法律や制度が導入された。この時期、ベルギーはフランス革命の理念を強く受け入れ、旧来の封建制度が廃止されるなど、大規模な社会変革が進行した。フランスの統治は、ベルギーの経済や文化に新しい影響を与え、後の独立運動の基盤となる政治的意識を醸成する契機となった。

|

|

|

近代ベルギー

19世紀には、ナポレオン戦争の戦後処理の為に開かれた、ウイーン会議において、フランスの再拡張を抑えるための緩衝地帯としてオランダに併合されます。しかしその後オランダからの分離独立を決定し、現在に続くベルギー王国が成立したのです。20世紀になると第一次大戦、第二次大戦と二度の大戦でドイツから侵攻を喰らう憂き目にあいますが、最終的にはどちらも連合国が勝利したため解放されています。

これにより、ベルギーは国際的にも独立性を確立し、特に両大戦後は国の再建と経済発展に注力しました。また、国際連合やヨーロッパ連合の創設メンバーとして、国際政治においても積極的な役割を果たしてきました。ベルギーは多言語国家としての特性を生かし、多文化共生のモデルともされています。

19世紀

19世紀になると、ベルギーは大きな変革を迎えます。特に1830年のベルギー独立革命は、この地域の歴史において非常に重要な出来事でした。フランスの七月革命に触発されたベルギー市民は、オランダからの独立を求めて蜂起、見事オランダからの独立を果たし、レオポルド1世を初代国王とする立憲君主制国家ベルギー王国が誕生しました(1831年)。この独立により、ベルギーは自らの政治的アイデンティティを確立し、産業革命の波に乗りながら経済的にも急速に発展。特に、炭鉱や鉄鋼産業が成長し、ヨーロッパの工業大国としての地位を確立しました。その上で「中立国」としての立場を維持し、ヨーロッパの外交舞台でも重要な役割を果たすようになるのです。

このように、19世紀の「ベルギー独立と工業化の進展」は、ベルギーが自らの国家としての基盤を確立し、経済的な成長を遂げる重要な時期となったといえます。

1815年 ウィーン会議の開催/オランダに併合

ナポレオン戦争終結後のウィーン会議で、南ネーデルラント(=ベルギー)はオランダ(ネーデルラント連合王国)の支配下に置かれることが決定。

1820年代 産業革命の開始

ワロン地域(ベルギーの南半分)を中心に産業革命が始まる。鉄鋼業や石炭採掘業が急速に発展し、ベルギーはヨーロッパの主要な工業地帯の一つとなった。この産業革命は、ベルギーの経済成長を大きく押し上げ、都市化と技術革新を促進した。新しい工場や鉄道が建設され、労働者階級の人口が増加するとともに、社会構造にも大きな変化をもたらした。この時期の経済的繁栄は、後の独立運動と国民意識の高まりにも繋がっていった。

1830年 ベルギー独立革命の勃発/ベルギー王国の成立

オランダからの独立を求め、ブリュッセルを中心にベルギー独立革命が始まった。ヨーロッパ列強の支持もあり、立憲君主制の主権国家ベルギー王国として独立が果たされた。ベルギー独立革命は、ベルギー人の民族意識と自由を求める強い意志を示し、新たな国家の誕生をもたらした。

1831年 ブリュッセルがベルギー王国の首都に

ベルギー王国の首都としてブリュッセルが正式に選ばれる。新しい政府機関や王宮が設置され、ブリュッセルは政治、経済、文化の中心地として発展を続けることとなった。

1835年 大陸ヨーロッパ初の鉄道が開通

ブリュッセルとメヘレンを結ぶ大陸ヨーロッパ初の鉄道が開通。鉄道の開通により、ベルギー国内の交通と物流が大幅に改善され、産業革命の進展を加速させた。この鉄道は、ベルギーの経済発展に大きく寄与し、ヨーロッパ全体の鉄道網の発展にも影響を与えた。

1839年 ロンドン条約/完全な自治独立を達成

イギリス、フランス、プロイセン、オーストリア、ロシア立ち合いのもと、オランダがベルギーの独立を承認。完全なる独立が果たされた。

1885年 コンゴ自由国の成立

ベルギー国王レオポルト2世により、アフリカ・ザイール川流域地帯に「コンゴ自由国」が建設された。しかし国家とは名ばかりのレオポルト2世個人の私有地に過ぎず、国王は現地に圧政をしき、従わない現地住民には手足を切り落とすなど残酷な刑罰を加えた。とことん搾取と暴力による支配に徹したため国際的な非難を浴びた。

20世紀前半

20世紀前半、ベルギーは二度の世界大戦を経験し、国の歴史において非常に困難な時期を迎えました。特に第一次世界大戦(1914年-1918年)では、ドイツ軍による侵攻を受け、ベルギーは戦場となり、多くの都市やインフラが破壊されました。ベルギー国王アルベール1世は軍と共に戦い、国民の士気を高めましたが、その後の戦後復興は困難を極めました。

第二次世界大戦(1939年-1945年)でも、ベルギーは再びドイツに占領され、ナチスによる厳しい統治下で多くの苦難を強いられます。占領期にはレジスタンス運動が活発化し、ベルギー国民はドイツ支配への抵抗を続けました。1944年には連合国軍によって解放されますが、戦争の傷痕は長らく尾を引くことになります。

このように、20世紀前半の「二度の世界大戦とベルギーの抵抗」は、国の歴史において試練の時期でありながら、国家の独立と自由を守るための強い意志が示されたといえます。

1908年 ベルギー領コンゴの成立

国王の暴政とそれによる国際社会からの非難を受けて、ベルギー政府がベルギー国王からコンゴを買取る。ここにベルギーの海外植民地としてベルギー領コンゴが成立し、現地の状況は多少改善された。

1913年 ヘントで万国博覧会開催

ヘントで万国博覧会が開催され、多くの国々から訪問者を迎えた。この博覧会は、ベルギーの産業、文化、技術の発展を世界に示す重要な機会となり、国際的な注目を集めた。

1914年 第一次世界大戦の勃発/ドイツ軍のベルギー占領

第一次世界大戦が勃発し、ドイツが中立国ベルギーに侵攻。これを受けたイギリスが、ロンドン条約の規定に従いドイツに宣戦布告。

1918年 第一次世界大戦の終結/ベルギー解放

ドイツが降伏し、ベルギーが解放される。第一次世界大戦中、ベルギーはドイツ軍に占領され、大きな被害を受けたが、連合国の勝利により解放された。戦後、ベルギーは復興と再建に努め、再び独立国家としての地位を取り戻した。ベルギーの戦争経験は、国民の連帯感を強化し、国際社会におけるベルギーの重要性を再確認させるものとなった。

1920年 アントウェルペンオリンピックの開催

ベルギー最大の都市であるアントウェルペンにて夏季オリンピックが開催された。競技場は第一次世界大戦で焦土となったところに急遽建造された。

1939年 第2次世界大戦の勃発/ドイツ軍のベルギー占領

ベルギーは中立政策をとろうとするも、ナチス・ドイツの侵攻を受ける。ドイツ軍を押し返せず降伏。ベルギー政府はイギリスに亡命。

1944年 ベルギー解放

第二次世界大戦中、ベルギーはナチス・ドイツに占領されていたが、1944年のノルマンディー上陸作戦を皮切りに連合軍が反攻を開始し、9月にベルギー全域が解放された。ベルギーの解放は、ヨーロッパ全土のナチスからの解放と戦争終結への大きな一歩となった。解放後、ベルギーは戦後復興と経済再建に取り組み、民主主義と平和の再構築を目指した。

|

|

|

現代ベルギー

戦後のベルギーは、急速な復興と経済成長を遂げました。1945年以降、国際連合や欧州連合(EU)の創設メンバーとして、国際政治に積極的に関与。また、冷戦時代にはNATOの本部が置かれるなど、西側諸国との結びつきを強化しました。経済面では、重工業からサービス業へと産業構造が変化し、特にブリュッセルは国際都市としての地位を確立。

内政では、言語問題を背景にフランドルとワロン地域の対立が続き、1970年代から始まった州制度の導入により、連邦国家へと移行しました。1993年には国王権限を縮小する憲法改正を実施。21世紀に入ってからも、ベルギーは多文化共生を模索しつつ、欧州の中心としてその役割を果たし続けています。

20世紀後半

20世紀後半、ベルギーは戦後の復興とともに、欧州統合の進展において重要な役割を果たすようになります。第二次世界大戦の終結後、ベルギーは経済復興を目指し、1948年にはベネルクス関税同盟を設立しました。これは、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの間で経済的協力を強化するもので、後のヨーロッパ経済共同体(EEC)や欧州連合(EU)の基礎となりました。1957年にベルギーはローマ条約に署名し、EECの創設メンバーとなり、欧州統合の推進に積極的に関わります。

また、20世紀後半には、ベルギー国内でも大きな変革が起こりました。特に1970年代から1990年代にかけて、国内の地域主義が高まり、フランデレン(フランダース)とワロンの二大地域に権限を移譲する形で連邦制への移行が進みました。この動きは、国内の言語的、文化的な多様性を尊重し、地域間の対立を緩和するためのものでした。

言語境界線が設けられ、それぞれに自治が付与。各地域政府とオランダ語、フランス語、ドイツ語の各言語共同体政府から成る連邦国家へ移行する憲法を制定し、ベルギー王国は世界でも珍しい連邦立憲君主制国家としての歩みを進めることとなったのです。

このように、20世紀後半の「欧州統合への貢献と国内の連邦制移行」は、ベルギーが国際的にも国内的にも重要な役割を果たし、現代の国家としての形を整えていく重要な時期といえます。

1948年 ベネルクス関税同盟の発効/ブリュッセル条約の締結

ベネルクス三国(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)による経済同盟「ベネルクス関税同盟」が発効された。また同じ年に北大西洋条約機構の先駆とされるブリュッセル条約が締結された。

1949年 北大西洋条約機構に加盟

ベルギーは、北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、本部をブリュッセルに置くこととなった。これにより、ベルギーは西側諸国の防衛同盟に加わり、冷戦時代における安全保障と防衛政策の重要な役割を担うこととなった。

1958年 ブリュッセルで万国博覧会開催

ブリュッセルで万国博覧会が開催され、世界中から多くの訪問者を迎えた。この博覧会は、ベルギーの経済、文化、技術の発展を世界にアピールする場となり、アトミウムなどの象徴的な建築物が建設された。博覧会はベルギーの国際的な地位を高め、観光と経済発展に寄与した。

1960年 コンゴ動乱(~65年)

ベルギー領コンゴがコンゴ共和国としてベルギーからの独立を宣言。同時に独立に反対するベルギー人に対する暴動が発生し、これにベルギー軍が介入したことから、コンゴ動乱が開始された。

1993年 連邦制に移行

ベルギーは連邦制に移行し、フランデレン地域、ワロン地域、ブリュッセル首都圏地域の3つの地域と、フラマン語共同体、フランス語共同体、ドイツ語共同体の3つの共同体に権限を分散させた。この連邦制の導入により、各地域および共同体はそれぞれの文化や言語を尊重しながら自治を行うことが可能となり、国内の多様性を反映した統治体制が整備された。

1996年 マルク・デュトルー事件

ベルギーで発生した連続誘拐・虐待事件で、マルク・デュトルーが複数の少女を誘拐し虐待したことが発覚。この事件は、警察や司法当局の対応の不備や腐敗を露呈し、ベルギー社会に大きな衝撃を与えた。事件後、司法制度の改革や警察の再編成が行われ、市民の信頼回復を目指した取り組みが進められた。

21世紀

21世紀に入ると、ベルギーは引き続き欧州統合の中心的な役割を担いながらも、国内の政治的・社会的な課題に直面するようになります。特に、ブリュッセルが欧州連合(EU)と北大西洋条約機構(NATO)の本部を擁する国際的な首都としての地位を確立しており、ベルギーは国際政治と外交の重要な拠点となりました。

一方で、ベルギー国内ではフランデレンとワロンの言語・文化的対立が続いており、これに対応するための政治改革が求められました。2000年代以降、連邦制のさらなる深化が進められ、権限の地域移譲が一層強化されましたが、それでも地域間の緊張は完全には解消されていません。

また、21世紀にはベルギーも移民問題や経済不均衡、気候変動への対応など、他のヨーロッパ諸国と共通する課題にも直面しています。こうした中で、ベルギーは国内の安定と国際的な役割の両立を目指し、様々な改革を続けているのです。

このように、21世紀の「欧州統合の推進と国内課題への対応」は、ベルギーが国際的な舞台で影響力を維持しつつ、国内の多様な課題に取り組み続ける重要な時期といえます。

2001年 ベルギーの同性愛結婚合法化

ベルギーは世界で2番目に同性婚を合法化し、LGBTQ+の権利保障において重要な進展を遂げた。これは国内外で多くの支持を受け、ベルギーの人権政策の一環として評価された。

2002年 安楽死合法化

ベルギーは安楽死を合法化し、特定の条件下で医師による安楽死が認められるようになった。この法律は、患者の苦痛を和らげる権利を重視したものであり、世界的にも注目された。

2003年 エルディスキレングが首相に就任

ギー・フェルホフスタットが首相を務めた後、エルディスキレングが首相に就任。彼の政権は、経済改革や社会政策に焦点を当て、ベルギーの安定と発展に寄与した。

2010年 政治危機

言語共同体間の対立が激化し、政治的な行き詰まりが生じた。政府形成に541日を要し、ベルギーは長期間の政治空白を経験したが、最終的には合意に達し、新しい政府が発足した。

2014年 ミシェル内閣の発足

シャルル・ミシェルが首相に就任し、経済改革や移民政策を推進した。彼の内閣は、国内外で様々な課題に取り組むこととなった。

2016年 ブリュッセル連続テロ事件

ベルギーの首都ブリュッセルにて、ISILによる連続爆破テロ事件が発生。犯人3名含め、35名が死亡する。空港と地下鉄が標的となり、多くの負傷者を出したこの事件は、ベルギーとヨーロッパ全体の安全保障政策に大きな影響を与えた。

2019年 初の女性首相が就任

ソフィー・ウィルメスがベルギー初の女性首相に就任。彼女のリーダーシップは、特にCOVID-19パンデミックへの対応において重要な役割を果たした。

2020年 COVID-19パンデミック

新型コロナウイルスのパンデミックがベルギーを襲い、厳しいロックダウンや公共衛生対策が実施された。政府は経済的影響を緩和するための支援策を打ち出し、医療体制の強化に努めた。

2021年 ベルギーの気候対策強化

ベルギー政府は気候変動対策を強化し、温室効果ガス排出削減目標を引き上げる計画を発表。再生可能エネルギーの導入やエネルギー効率の向上に向けた取り組みが進められている。

古代ベルギーは、ゲルマン人とケルト人の混血部族ベルガエ人が住んでいた地域で、ローマ帝国の侵攻によりローマ化が進行しました。中世にはフランク王国の一部となり、後にブルゴーニュ公国やハプスブルク家の支配を受けました。近世では、ナポレオン戦争後にオランダに併合されましたが、1830年に独立を達成しベルギー王国が成立。第一次・第二次世界大戦でのドイツの侵攻に苦しんだものの、戦後はEUとNATOの中核メンバーとして復興し、国際的な政治・経済の舞台で重要な役割を果たしてきました。連邦国家への移行や多文化共生の推進が現代ベルギーの特徴です。

|

|

|