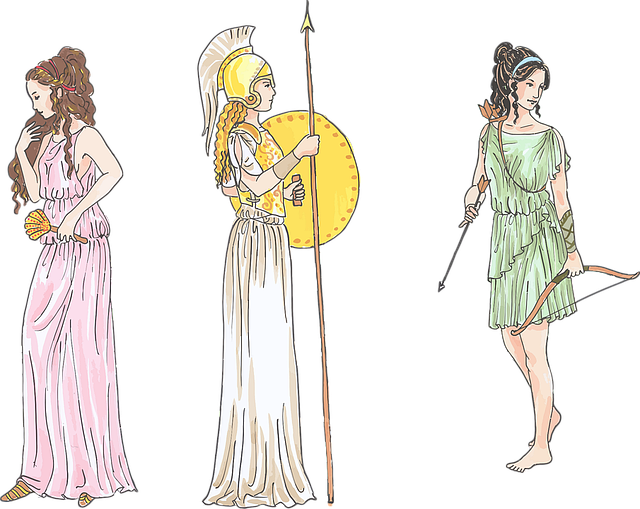

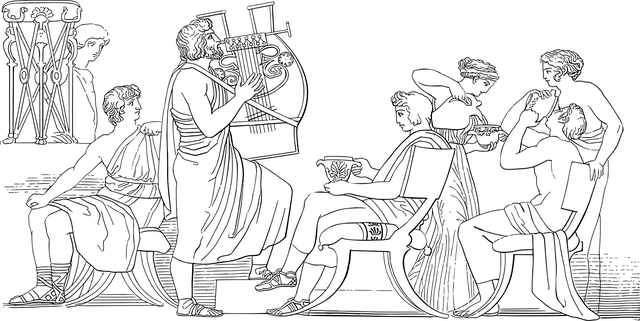

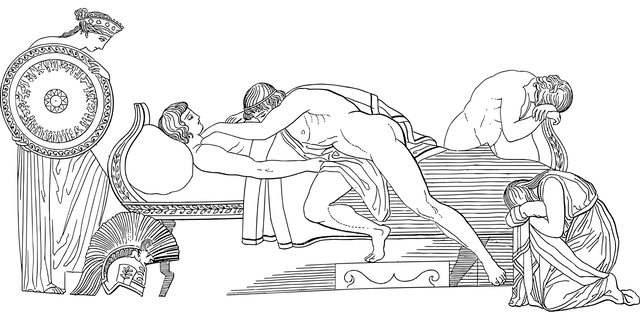

古代ギリシアの服装は、男女ともにチュニックやクロースと呼ばれるゆったりとした衣服を着用した。主にウールやリネンが使われ、簡潔で機能的なデザインが特徴であった。衣服は社会的地位や季節によって異なり、装飾も重要視された。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

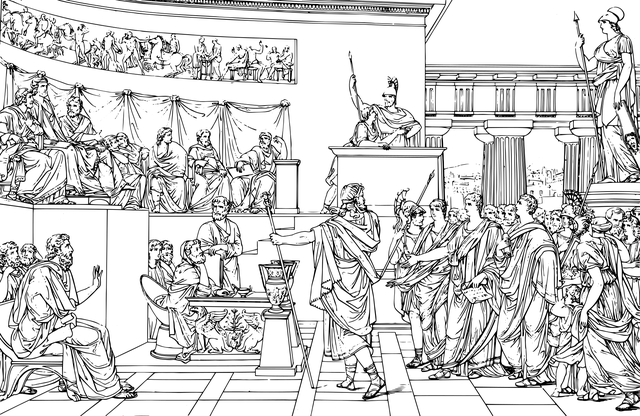

古代ギリシアのアゴラとは

古代ギリシアのアゴラは、市民が集い議論や取引を行う公共広場であった。政治、経済、社交の中心地として機能し、民主主義の実践の場でもあった。市場や神殿、集会所が集まり、多彩な文化活動も展開された。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。