様式の種類や成立した順番は?ヨーロッパ建築様式の特徴

ヨーロッパ建築様式の多様さは、そのままヨーロッパの長い歴史と文化の積み重ねを映し出しています。

ひとつの型に収まらず、時代ごとに姿を変えてきた──そこが面白いところなんです。

はじまりは、ローマ帝国が築いた古典的な建築様式。

秩序だった構造、美しい比例、実用性と威厳を兼ね備えたデザインが特徴でした。

そこから時代が下ると、中世に入り、今度は宗教が建築の中心に据えられます。

天へと伸びる尖塔や、荘厳な大聖堂。人々の信仰心が、そのまま石に刻み込まれた時代です。

さらにルネサンス期になると、古代への憧れがよみがえります。

理性と調和を重んじ、ローマ時代の美を「もう一度取り戻そう」とする復古主義。

そしてその反動のように現れるのが、バロック建築。

権力や信仰の力を誇示するかのような、華麗さと躍動感に満ちた装飾が街を彩りました。

建築様式の違いは、単なるデザインの流行ではなく、その時代を生きた人々の価値観そのもの。

社会が何を大切にし、何を恐れ、何を誇ろうとしたのか──それが建物の形になって現れているんですね。

このページでは、そうした建築様式がどの順番で生まれ、どんな背景を持っていたのかをたどっていきます。

石やレンガの向こう側にある、時代ごとの美意識。

それを読み解く、ちょっとした歴史の旅を、一緒に楽しんでいきましょう。

|

|

|

|

|

|

建築様式とは

建築様式とは、特定の時代や地域に共通して見られる建築デザインの傾向のことを指します。

見た目の好みだけで決まっているわけではなく、その背景には文化、技術、宗教、政治といった要素がぎゅっと詰まっています。

ヨーロッパの建築様式は、とくにその変化がわかりやすい地域。

ある時代に生まれた建築技術や装飾の特徴が、街並みとして残り、歴史の中にしっかり足跡を刻んできました。

そこには、建築家たちの工夫や挑戦だけでなく、その時代を生きた社会そのものが映し出されています。

建築様式は、石やレンガで語られる「その時代の考え方」。

建物を見ることは、当時の人々の価値観や理想をのぞき見ることでもあるんですね。

建築様式を学ぶ意義

ヨーロッパ建築様式の移り変わりを知ることには、はっきりした意味があります。

それは、過去の社会や文化、そして技術の進歩を理解するための大きな手がかりになるからです。

それぞれの建築様式の裏側には、政治の動きや宗教観の変化、文化の広がりが必ず存在しています。

建物を順番に見ていくだけで、歴史の流れが目に見える形で立ち上がってくる。

文章だけでは少し難しい歴史も、建築を通せば、ぐっと身近に感じられるようになるのです。

|

|

|

建築様式の種類

| 建築様式 | 時代 | 特徴 | 代表的建築例 |

|---|---|---|---|

| ギリシア建築(ドーリス式・イオニア式・コリント式) | 古代ギリシャ(紀元前8世紀~紀元前1世紀) | 柱式の発達、比例美、神殿建築 | パルテノン神殿 |

| ローマ建築 | 古代ローマ(紀元前1世紀~5世紀) | アーチ・ドーム・コンクリート技術、実用的構造物 | コロッセオ、パンテオン |

| 初期キリスト教建築・ビザンティン様式 | 初期中世(5~10世紀) | バシリカ形式、モザイク装飾、ドーム屋根 | ハギア・ソフィア大聖堂 |

| ロマネスク様式 | 10~12世紀 | 厚い壁、小さな窓、半円アーチ | クリュニー修道院、ピサ大聖堂 |

| ゴシック様式 | 12~15世紀 | 尖塔アーチ、リブ・ヴォールト、大型ステンドグラス | ノートルダム大聖堂、ケルン大聖堂 |

| ルネサンス様式 | 15~17世紀 | 古典復興、左右対称、比例美、ドームの発達 | サン・ピエトロ大聖堂 |

| バロック様式 | 17~18世紀 | 豪華な装飾、曲線的構造、劇的空間演出 | ヴェルサイユ宮殿、サン・カルロ・アッレ・クアトロ・フォンターネ教会 |

| ロココ様式 | 18世紀 | 軽やかな曲線、パステルカラー、華麗な装飾 | アマリエンブルク城 |

| 新古典主義様式 | 18世紀後半~19世紀 | 古代ギリシャ・ローマの復興、簡潔で堂々とした構造 | パンテオン(パリ) |

| 歴史主義・アール・ヌーヴォー | 19世紀後半~20世紀初頭 | 過去様式の混合、自然モチーフの曲線装飾 | サグラダ・ファミリア、オルセー駅 |

| モダニズム様式 | 20世紀 | 機能性重視、装飾の排除、鉄・ガラス・コンクリートの使用 | バウハウス校舎、ユニテ・ダビタシオン |

| ポストモダン建築 | 21世紀 | 多様な素材と形態、環境配慮、デジタル設計 | ロンドン市庁舎、ハイドパーク・ワン |

ヨーロッパの建築様式には主に成立した順に

- ギリシア建築(紀元前8世紀~)

- ロマネスク建築(10世紀末~)

- ゴシック建築(12世紀中頃~)

- ルネサンス建築(15世紀~)

- バロック建築(16世紀~)

- ロココ建築(18世紀~)

などの種類があり、それぞれ以下のような特徴をもっています。

ギリシア建築|前8世紀~

パルテノン神殿

アテネのアクロポリスに建つパルテノン神殿は、力強い円柱と簡素な装飾を特徴とするドーリア式ギリシア建築の最高傑作

ギリシア建築は、紀元前8世紀ごろに成立し、神殿や公共建築を中心に発展していった建築様式です。

最大の特徴は、調和と比例を何よりも大切にした美しい構造にあります。

とくに重視されたのが柱のデザインで、建物全体の印象を決める重要な要素でした。

代表的な柱式として知られているのが、次の三つです。

- 力強く、無駄のない造形が特徴のドーリア式

- 渦巻き状の装飾が優雅な印象を与えるイオニア式

- アカンサスの葉を模した装飾が華やかなコリント式

どの柱式も、単なる飾りではなく、建物全体のバランスを整えるために生み出されたもの。 美しさは感覚ではなく、計算と秩序によって生まれる──それがギリシア建築の根本的な考え方です。

素材には白大理石が多く用いられ、かつては鮮やかな彩色装飾も施されていました。

また、垂直よりも水平線を強調した構造が特徴で、全体に安定感と荘厳さを感じさせます。

神話の世界や理想とされた人間像は、彫刻やレリーフとして建築に組み込まれ、建物そのものが物語を語る存在になっていました。

ギリシア建築は、理性と美意識が高い次元で結びついた、ヨーロッパ建築の原点ともいえる様式なのです。

ロマネスク建築|10世紀末~

ピサ大聖堂(イタリア)

ピサ大聖堂はロマネスク建築を代表する建物で、円柱やアーチ、装飾的なファサードにその様式の特徴がよく現れている。

ロマネスク建築は、ヨーロッパ建築史の中でも、とくに早い段階に登場した様式のひとつです。

全体に丸みを帯びた形、どっしりとした安定感のあるフォルム。まず目に入るのは、その重厚さでしょう。

壁は分厚く、窓は小さめ。

これは見た目の好みというより、当時の建築技術による必然でした。

高い天井や石造りの構造を支えるため、窓を大きく取ることが難しかったんですね。

その結果、外観は自然と装飾を抑えた、素朴で力強い印象になりました。

アーチは半円形が基本。

直線よりも曲線が多く使われ、全体にやわらかさはあるものの、華やかさより堅牢さが優先されています。

ローマ時代の建築技術を受け継ぎつつ、ビザンチン文化の影響も感じられる、いわば「古代と中世のあいだ」に生まれた様式です。

祈りの場としての安心感を、建物そのものが体現している──それがロマネスク建築の大きな特徴。

修道院や教会に多く用いられたのも、外敵や不安の多い時代背景を考えると、自然な流れでした。

派手さはないけれど、揺るがない存在感。

ロマネスク建築は、中世ヨーロッパの宗教観と生活感覚を、静かに、でも確かに今へ伝えてくれる建築様式なのです。

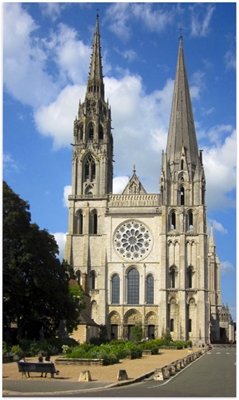

ゴシック建築|12世紀中頃~

シャルトル大聖堂(フランス)

シャルトル大聖堂はゴシック建築の傑作であり、尖塔やステンドグラス、リブ・ヴォールト天井などがその様式を象徴している。

ゴシック建築は、ロマネスク建築から一歩進んだかたちで生まれた建築様式です。

大きな特徴は、なんといっても高さと光。

それまでの「守るような建築」から、「天へ伸びていく建築」へ──発想そのものが大きく変わりました。

ゴシック建築では、垂直性がとても強く意識されています。

高くそびえる天井、尖った形の尖頭アーチ、空へ向かって伸びる尖塔。

建物全体が、上へ、上へと引っ張られていくような印象を与えます。

構造技術の進歩によって、壁は薄くなり、細長く大きな窓を設けることが可能になりました。

その結果、内部にはたっぷりと光が差し込み、空間は一気に開放的になります。 神の存在を「光」で感じさせようとした建築──それがゴシック建築の核心です。

とくに教会や大聖堂で、その魅力は際立ちます。

色とりどりのステンドグラス、緻密な彫刻装飾。

これらは単なる装飾ではなく、文字を読めない人々に聖書の物語を伝える役割も担っていました。

ロマネスクの重厚さから、ゴシックの軽やかさへ。

石の建築でありながら、どこか空に近づこうとする感覚。

ゴシック建築は、中世ヨーロッパの信仰心と技術革新が生み出した、宗教芸術のひとつの到達点なのです。

ルネサンス建築|15世紀~

サンタ=マリア大聖堂(イタリア)

サンタ=マリア大聖堂(フィレンツェ)はルネサンス建築の代表例で、ブルネレスキ設計の大円蓋にその革新性と美学が凝縮されている。

ルネサンス建築は、花の都フィレンツェを起点として、ヨーロッパ各地へと広がっていった建築様式です。

中世の高揚感あるゴシックとは少し距離を取り、落ち着きと理性を大切にした──そんな雰囲気がまず伝わってきます。

特徴は、平面的で整然とした構成。

左右対称、均等な比率、過不足のない配置。

建物全体が「きちんと考え抜かれている」印象を与えます。

円柱やアーチ、ドームといった要素は、古代ローマ建築からの復活。

その名のとおり「再生(ルネサンス)」を体現するスタイルであり、古代の美と理性をもう一度、現代に呼び戻そうとした試みでした。

神ではなく、人間の理性と秩序を建築で表そうとした──そこが、ルネサンス建築のいちばん大きな転換点です。

外に向かって強調されるのは、神秘性ではなく秩序と威厳。

都市の顔として、建物が「理想の社会」を語り始めた時代とも言えます。

感情よりもバランス。

装飾よりも構造。

ルネサンス建築は、人間中心の世界観がかたちになった、静かだけれど力強い建築様式なのです。

バロック建築|16世紀~

ヴェルサイユ宮殿(フランス)

ヴェルサイユ宮殿はバロック建築の象徴であり、壮麗な装飾と対称性、広大な庭園が絶対王政の権威を体現している。

バロック建築は、これまでの建築様式とは明らかに一線を画す、強いインパクトを持ったスタイルです。

まず目を引くのは、外装に見られるウネりやネジれ。

整然としていたルネサンス建築とは対照的に、あえて不整形を選び取っているのが大きな特徴です。

これは単なるデザインの遊びではありません。

静かな秩序よりも、動きと感情を前面に押し出したい──そんな時代の空気が、そのまま建物に反映された結果でした。

壁はうねり、立体は複雑に絡み合い、見る角度によって表情が変わります。

窓もまた、直線ではなく曲線が中心。

建物全体の流れに合わせて配置され、内部と外部にリズムを生み出します。 建築そのものが、感情に訴えかける舞台装置になった──それがバロック建築の本質です。

装飾は、もはや遠慮なし。

彫刻、金装飾、天井画……ときに過剰と感じるほどの豪華さで、権威や信仰の力を視覚的に誇示します。

当然ながら建設費も高騰し、これまでのどの建築様式よりも、莫大なコストが注ぎ込まれました。

理性のルネサンスから、情動のバロックへ。

見る者を圧倒し、心を揺さぶるための建築。

バロック建築は、「感じさせること」を目的とした、ヨーロッパ建築史の中でも特に劇的な存在なのです。

「バロック」の語源はポルトガル語で「歪んだ真珠」を意味する「バローコ」に由来しています。

ロココ建築|18世紀~

サンスーシ宮殿(ドイツ)

サンスーシ宮殿はロココ建築特有の優美さを体現しており、繊細な装飾や曲線的なデザインが宮殿全体にちりばめられている。

ロココ建築は、バロック建築の圧倒的な豪華さから一転し、ぐっと軽やかで、繊細さを前面に出した様式です。

重厚で威圧感のある外観は、ここではいったんお休み。主な舞台は、教会や宮殿の室内空間、そして家具や調度品の装飾でした。

特徴的なのは、やわらかな曲線と優美な装飾。

直線よりも流れるようなラインが好まれ、空間全体に軽快なリズムが生まれます。

室内には「ロカイユ」と呼ばれる、貝殻や植物を思わせる浮彫装飾が多用され、華やかでありながらも、どこか親しみやすい雰囲気をまとっています。

威厳を見せつける建築から、楽しむための空間へ──それがロココ建築の大きな転換点です。

バロックの壮麗さに少し疲れていた建築家や貴族たちにとって、この軽やかさは新鮮そのもの。

「もっと心地よく」「もっと優雅に」という感覚が、時代にぴったりはまったんですね。

その結果、ロココ様式は歓迎され、あっという間にヨーロッパ各地へ広がっていきました。

大きく主張する建築ではなく、空間に寄り添う装飾。

ロココ建築は、ヨーロッパ建築史の中で、感性の向きがふっと内側に向いた瞬間を映し出している様式なのです。

|

|

|

建築様式の変遷にみるヨーロッパの歴史

ヨーロッパの建築は、ただの「建物」ではありません。

そこには、何世紀にもわたって積み重ねられてきた思想や信仰、そして美意識が、静かに、でも確かに刻み込まれています。

石や装飾のひとつひとつが、その時代の人々が何を大切にし、何を信じ、どんな世界を理想としていたのかを物語っている。

だからこそ、建築様式を見ていくと、歴史がぐっと立体的に見えてくるんです。

建築様式は、その時代の価値観が形になったもの。

重厚さを求めた時代もあれば、光や理性、感情や優美さを追い求めた時代もある。

どれも偶然ではなく、その瞬間の社会や精神を映した必然でした。

以下では、そんなヨーロッパの歩みを「建築様式の変遷」というレンズを通してひも解いていきます。

古代|石と柱が語る秩序の美学

パルテノン神殿

古代ギリシャ建築における対称性の美を追求した構造で、比例と均衡が精緻に計算された設計となっている。

出典:ピクサベイより

古代ギリシャでは、ドーリア式・イオニア式・コリント式といった柱のスタイルが体系化され、神殿建築を中心に発展していきました。

ここで何より重視されたのが、対称性と比例。

感覚的な美しさではなく、「計算された美」を追い求めた点が、大きな特徴です。

その代表例が、アテネに建つパルテノン神殿。

一見すると完璧な左右対称に見えますが、実は人の目に自然に映るよう、わずかな調整が施されています。

理性と美意識を、ここまで突き詰める──それが古代ギリシャ建築でした。

やがて舞台はローマへ移ります。

ローマ帝国では、ギリシャの美を受け継ぎつつ、さらに実用性が重視されるようになります。

アーチ構造やコンクリート技術を駆使し、神殿だけでなく、浴場や道路、水道橋といった公共施設へと建築技術が広がっていきました。

コロッセオやパンテオンに代表される巨大建築は、その象徴的存在。 美しさだけでなく、帝国の秩序と力を示すための建築だったわけです。

理性のギリシャ。

実務と支配のローマ。

この二つの古代文明が築いた基盤が、のちのヨーロッパ建築すべての出発点になっていくのです。

中世|天に届く信仰のかたち

ケルン大聖堂

ケルン大聖堂は高さ157メートルの尖塔をもつ壮大なゴシック建築で、垂直性と精緻な装飾によって信仰の崇高さを表現している。

出典:FJK71(権利者) / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported / title『Cologne_Cathedral』より

中世初期に登場するロマネスク様式は、分厚い壁、半円アーチ、小さな窓といった構成が特徴です。

全体として装飾は控えめで、どっしりと落ち着いた印象。

建物そのものが、外の不安から人々を守る要塞のような役割を担っていました。

光は最小限、空間は静か。

そこにあるのは、祈りに集中するための重厚で揺るがない安心感です。

やがて12世紀に入ると、流れは大きく変わります。

台頭してくるのがゴシック様式。

尖ったアーチ、空へ伸びる尖塔、そして飛び梁による構造革命によって、建築は一気に「高く」「明るく」なっていきました。

大きなステンドグラスから差し込む光は、内部空間を色彩で満たし、人々の視線を自然と上へ導きます。 神へ近づこうとする意志を、建築そのもので表現した──それがゴシック様式の核心でした。

シャルトル大聖堂やケルン大聖堂は、その完成形ともいえる存在。

ロマネスクの「守る建築」から、ゴシックの「仰ぎ見る建築」へ。

中世ヨーロッパの精神の変化が、石のかたちとなって表れた瞬間です。

近世|人間中心主義と装飾の調和

フィレンツェ大聖堂

ルネサンス建築の幕開けを象徴する建物で、ブルネレスキの設計による大ドームが革新的工法の象徴とされる。

出典:Dllu(権利者) / Creative Commons Attribution‑Share Alike 4.0 Internationalより

ルネサンス建築では、古代ローマが大切にしていた「比例」と「調和」へと、もう一度立ち返る動きが見られます。

それまで神へ向かって伸びていた建築は、ここでふっと視線を下ろし、人間の視点に寄り添う存在へと変わっていきました。

その象徴ともいえるのが、ブルネレスキによるフィレンツェ大聖堂。

巨大でありながらも圧迫感はなく、理性と計算に裏打ちされた落ち着きが感じられます。

建築が「信仰の器」であると同時に、「人のための空間」になった瞬間でした。

その流れを大きく揺り動かしたのが、次に登場するバロック様式です。

直線よりも曲線、静けさよりも動き。

光と影を巧みに操り、見る者の感情に直接訴えかける、壮麗さと劇的な感動を前面に押し出しました。

理性のルネサンスから、感情のバロックへ。

建築は再び、大きく舵を切ったのです。

さらに時代が進むと、バロックの迫力は少しずつ和らぎ、ロココ様式が姿を現します。

重厚さよりも軽やかさ、威圧感よりも優美さ。

繊細で装飾的な美が、室内空間を中心に広がっていきました。

ヴュルツブルクのレジデンツは、その典型例。

見る人を圧倒するのではなく、包み込むように楽しませる。

こうしてヨーロッパ建築は、時代ごとの価値観に合わせて、表情を変え続けてきたのです。

近代|技術革新と機能美の時代

バウハウス

モダニズム建築の出発点となった芸術学校であり、機能性と合理性を重視したシンプルで実用的な建築様式を提唱

出典:Mewes(権利者) / Public domainより

19世紀に入ると、産業革命の進展によって建築の世界は大きく揺れ動きます。

鉄・ガラス・コンクリートといった新しい素材が次々と登場し、それまで不可能だったスケールや構造が、現実のものになっていきました。

その象徴が、ロンドン万国博覧会のために建てられたクリスタル・パレス。

大量生産された部材を組み上げた巨大構造物は、「技術そのものが建築になる」時代の幕開けを強く印象づけました。

やがて20世紀初頭になると、さらに考え方が一変します。

装飾よりも合理性。伝統よりも機能。

こうして広まっていったのがモダニズム建築です。

建物の形は、美しさではなく、使い方から決まる──そんな発想が、この時代の建築を貫いていました。

「機能が形を決める」という思想のもと、無駄を削ぎ落としたデザインが追求されていきます。

その代表が、バウハウスの理念や、ル・コルビュジエの建築作品。

直線的でシンプル、そして実用性重視。

それまでの街並みとはまったく異なる風景が生まれ、都市の姿は一気に近代的なものへと変わっていきました。

技術革新と思想の転換。

19世紀から20世紀にかけての建築は、「どう建てるか」だけでなく、「なぜその形なのか」を問い直す時代だったのです。

現代|多様性と自己表現の建築

シュトゥットガルト音楽演劇大学

イギリスの著名建築家ジェームズ・スターリングによって設計され、ポストモダン建築への転換期を象徴する作品とされている。

出典:de:Benutzer:Mussklprozz(権利者)/Creative Commons Attribution‑Share Alike 3.0 (画像利用ライセンス)/ title『Stuttgart_HochschuleFuerMusikUndDarstellendeKunst』 より

1970年代以降になると、建築の世界にまた新しい波が押し寄せます。

それがポストモダン建築。

合理性一本槍だったモダニズムへの反動として、歴史的な様式をあえて引用したり、思わず目を引く遊び心のあるフォルムが登場しました。

「建築はもっと自由でいい」──そんな空気が、街に広がっていった時代です。

ジェームス・スターリングによるシュトゥットガルト音楽演劇大学は、その象徴的な存在。

真面目さの中に、少しのユーモア。

過去と現在をミックスする感覚が、世界的な話題を呼びました。

そして近年、建築が向き合うテーマは、さらに変化しています。

重視されるのは、サステナブル建築や地域密着型デザイン。

見た目のインパクトよりも、環境との調和やエネルギー効率、そしてその土地でどう暮らしていくかが問われるようになりました。

建築は、景観をつくるだけでなく、生き方そのものを映す存在へ。

街は、ただ便利であればいいわけではない。

心地よく、無理なく、長く続いていくことが求められています。

機能だけを追いかけた時代から、人と環境の関係を考える時代へ。

これからの街並みは、建物の形以上に、そこに暮らす人々の価値観を静かに語り出すのかもしれません。

ヨーロッパの建築様式は、その時代ごとの文化や価値観の移り変わりを、実に正直に映し出しています。

ロマネスクからロココへ──それぞれの様式は、単なる流行ではなく、その時代に生きた人々の考え方や理想が形になったものです。

どっしりとした安心感を与える建築もあれば、軽やかで優美な装飾に心を奪われる建築もある。

どれが優れている、という話ではなく、すべてがその時代に必要とされた答えだった、という点が大切なんですね。

建築は、過去の社会と価値観を今に伝える、立体的な歴史資料。

だからこそ、これらの建築物は、時代を越えて人々を惹きつけ続けています。

ヨーロッパ建築をたどることは、美しさの変遷を追うだけでなく、人間の創造力がどこまで広がってきたのかを感じる旅でもあります。

この記事を通して、読者の皆さんがその長い旅路を、ほんの少しでも一緒に歩けていたなら──それほど嬉しいことはありません。

|

|

|