ステップ気候における「住居」の特徴

移動式住居ゲル(ユルト)

ロシアの南部(特にアストラハン州、オレンブルク州など)、中央アジアなどのステップ気候域に暮らす遊牧民が用いる伝統的な移動式住居

出典:Photo by Alexandr Frolov / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より

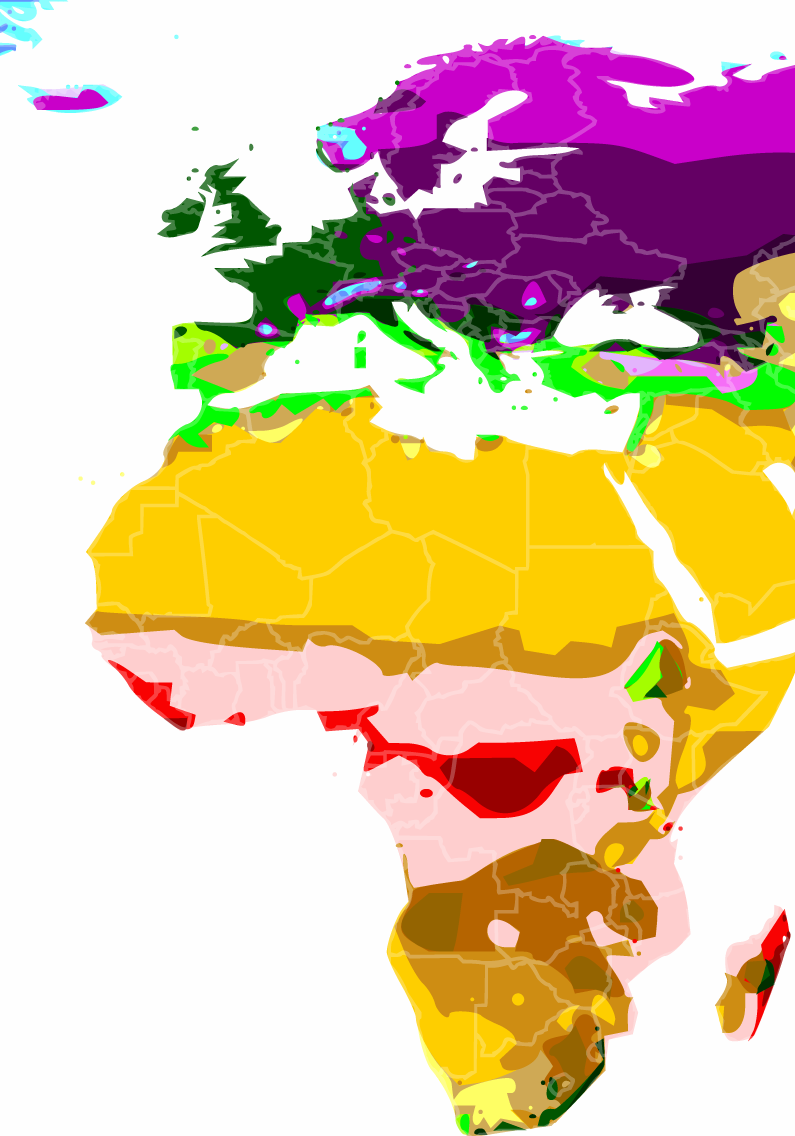

ステップ気候に広がるユーラシアの草原地帯。乾燥していて気温の寒暖差が激しく、森林もほとんどない──そんな過酷な環境の中で、人びとはいったいどんな「家」に住んできたのでしょうか?答えは、現代の住宅とはまったく違う発想にあります。このページでは、ステップ気候のもとで発達した住居の特徴を、素材・構造・文化的背景の3つの観点から、ヨーロッパ東部の歴史と結びつけてわかりやすくかみ砕いて解説します。

|

|

|

|

|

|

素材は自然にあるもの

まずはステップ地域で手に入りやすい素材──つまり「何で作るか?」という視点から住居の成り立ちを見ていきましょう。

木材ではなく毛皮やフェルト

ステップは森林がほとんどなく、建築用の木材が手に入りにくい地域。そのため、住居には動物の毛皮やフェルト(羊毛を圧縮した布)が使われてきました。風や寒さから身を守るには、こうした保温性の高い素材が最適だったんですね。

骨組みは軽くて解体しやすい

遊牧生活では住居を移動する必要があるため、竹や柳の枝など軽くて柔軟な素材が骨組みに使われました。これは風にも強く、折りたたんで運ぶことができるという点でも理にかなっていたのです。

|

|

|

構造は移動を前提に

つぎに注目したいのが、その構造や形状。ステップの住居は、いわゆる「家」というより、まさに「移動式の生活空間」だったんです。

円形で風に強い形

ステップ気候の風はとても強く、とくに冬は地吹雪のような厳しい気象になります。そこで採用されたのが円形の構造。風の力を分散させ、倒れにくくするための工夫です。天井には煙出しの開口部があり、内部で火を焚いて暖を取ることもできます。

伝統的な「ゲル(ユルト)」

この地域で広く使われていたのがゲル(またはユルト)という移動式住居。中央アジアの遊牧民にとって欠かせない存在で、カザフ草原やロシア南部のステップにもその文化が根づいていました。わずか数時間で設営・撤収が可能で、移動に特化した究極の住空間とも言えるでしょう。

|

|

|

暮らしと結びついた住居文化

最後に、これらの住居が単なる「寝泊まりの場所」を超えて、どのように人びとの生活や文化と結びついていたのかを見ていきます。

家畜と共に暮らす構造

遊牧民は馬や羊とともに暮らすため、住居も家畜との距離が近い造りになっています。夜は家畜を住居のそばに集めて守る習慣があり、住居の外に簡易の囲いを設けたり、時には小屋と一体化した形の構造も見られました。

住まいが象徴する家族と信仰

ゲルの中は家族構成や役割に応じた明確な空間分けがあり、中央には火の神を祀る炉が設けられます。この炉は単なる暖房ではなく、信仰や祖先の象徴として大切にされてきました。住居そのものが、家族の絆や文化の記憶を受け継ぐ場所だったわけです。

ステップ気候における住居は、ただの建物ではなく、「移動する暮らし」の知恵と「自然との共生」の象徴だったのです。限られた素材で、寒さや風、そして旅の過酷さと向き合いながら、人びとは自分たちの居場所をしなやかに作り上げてきたわけですね。

|

|

|