産業革命以降の「暮らしの変化」とは何か

産業革命が起こったあと、私たちの「暮らし」はまるっきり様変わりしたんです。たとえば、家の明かり、食べ物の買い方、服の作り方、働き方……どれをとっても、工業化以前とは比べものにならないほど激変しました。けれど、それは「便利になった」の一言では語り尽くせません。そこには新しい希望も、不安も、入り混じっていたんですね。今回はそんな産業革命以降の“暮らしの変化”について、身近な視点からわかりやすくかみ砕いて解説していきます。

|

|

|

|

|

|

家庭の暮らしが変わった

産業革命は、家庭の中の生活スタイルそのものを塗り替えていきました。

明かりと暖房の変化

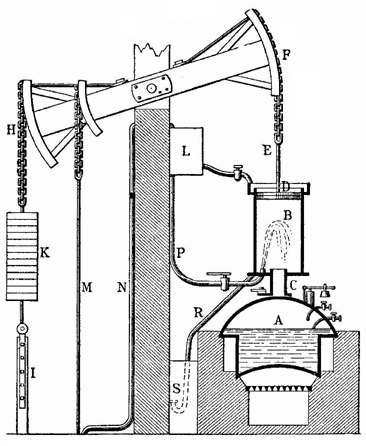

まず大きかったのが、灯りの革命です。ロウソクやランプに代わってガス灯や電灯が使われ始め、夜でも安心して過ごせるようになりました。また、石炭によるストーブ暖房も広まり、冬の寒さにも耐えやすくなっていきます。

食の保存と調理の変化

冷蔵技術や缶詰の登場により、食材を長く保存できるようになったのも大きな進歩。さらに、工場で作られた瓶詰めや加工食品が家庭に入り込むようになり、「手作り」が当たり前だった食卓に、選択肢が広がっていきました。

|

|

|

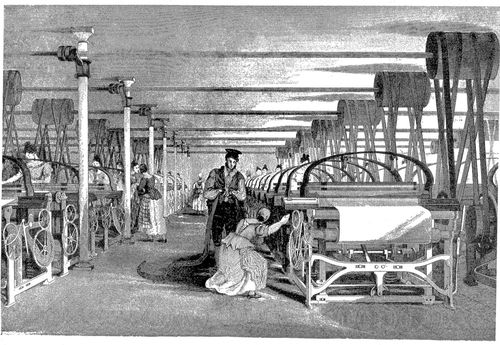

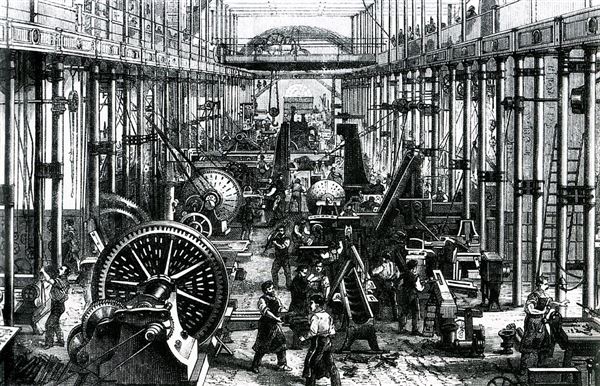

都市と労働のあり方が変わった

工業の発展は、住む場所も働く場所も大きく変えました。とりわけ都市の風景は一変したんです。

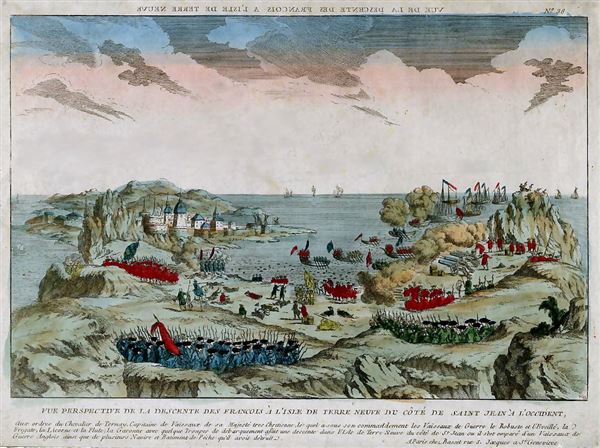

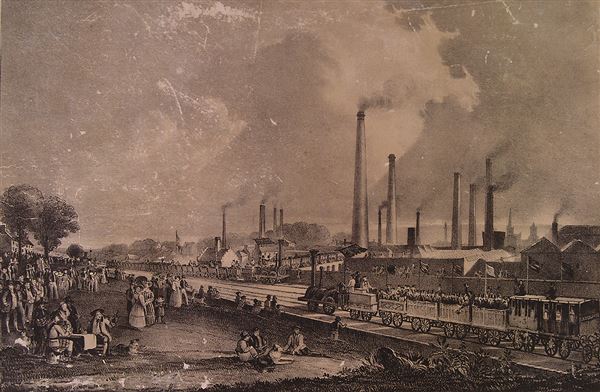

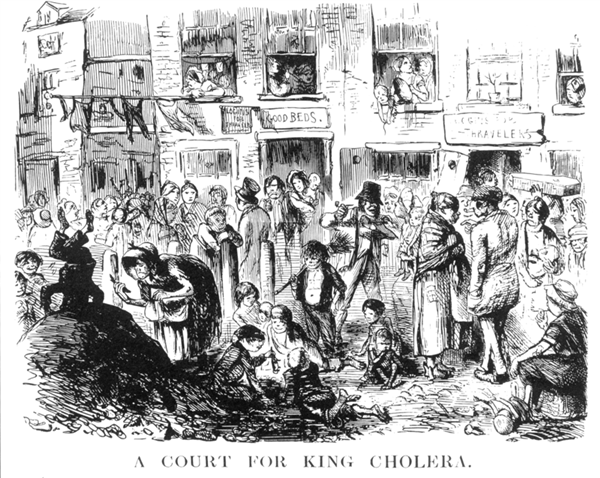

都市化と人口集中

工場が建ち並ぶ都市には、仕事を求めて人がどんどん集まりました。これによってロンドンやマンチェスターといった都市は、わずか数十年で人口が爆発的に増え、郊外農村から都会への人口移動が当たり前の現象に。

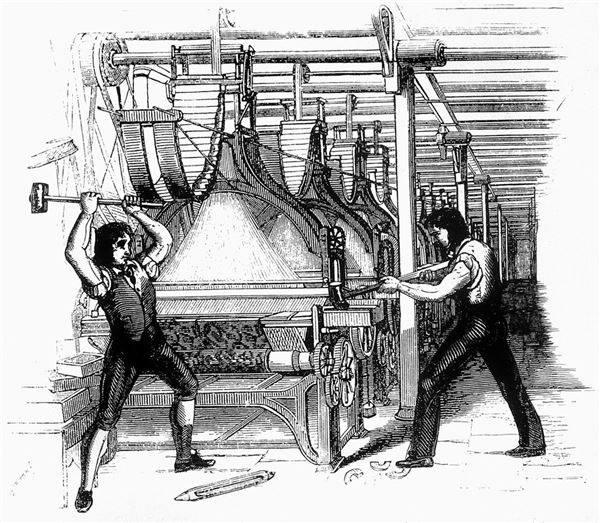

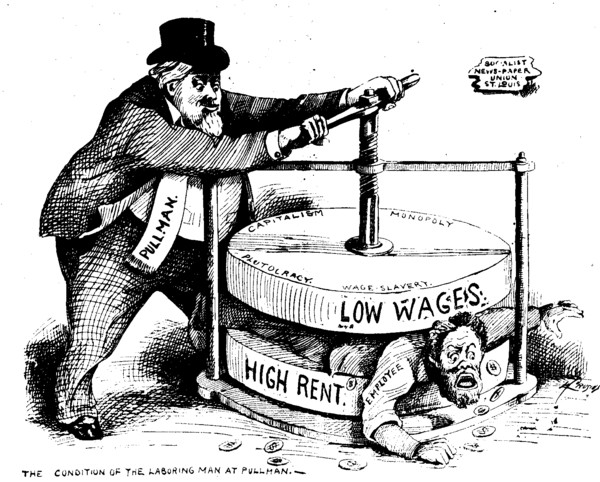

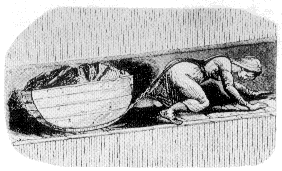

長時間労働と労働者の生活

しかしその裏では、過酷な労働環境が広がっていきました。12時間労働は当たり前、子どもや女性も働く……そんな現場も多かったのです。こうした中で、労働者の間にはやがて労働組合や社会運動が芽生え、「人間らしい暮らし」を求める声が強まっていきます。

イギリス産業革命期、坑道を沿って石炭桶を引っ張る鉱山労働者。鉱山労働者はとりわけ過酷な労働環境にあったため、1840年代における法改正で労働条件の改善が行われた。

|

|

|

暮らしの価値観が変わった

便利な道具が手に入るようになると、人々の「生活観」や「時間の感覚」そのものが、だんだん変わっていきました。

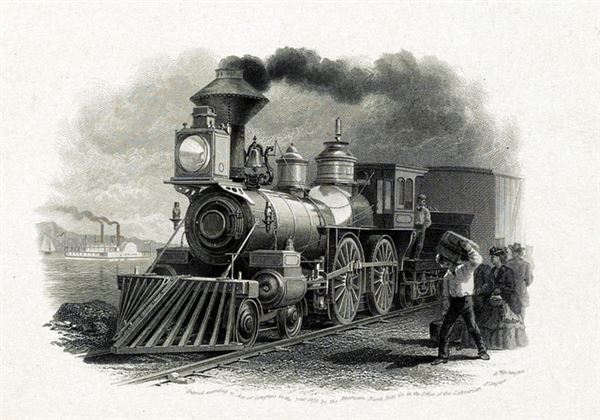

生活時間のスケジュール化

工場では時間に基づいて動くシステムが求められます。「朝の9時から夕方5時まで働く」といった考え方は、ここから一般化していったのです。それまでは日が昇ったら起き、沈んだら休むといった暮らし方だったのに、時計の針が日常を支配するようになったわけですね。

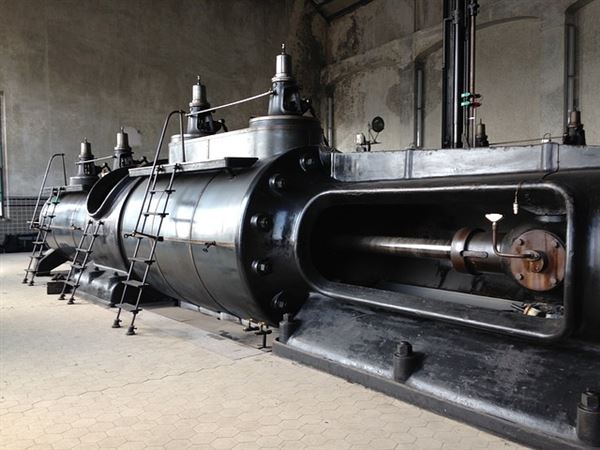

モノの消費と家電文化

やがて大量生産の時代に入り、安価な商品があふれるようになると、「よりよい暮らし」とは便利なモノを持つことだとされるようになります。19世紀末から20世紀にかけて登場する電話・洗濯機・掃除機といった機械が、生活の質を一変させたのです。

こうして見てみると、産業革命は「機械が生まれた時代」ではあるけれど、それ以上に「暮らしの常識を根底から揺るがした時代」だったんですね。家の中も、仕事も、時間の感覚も、それまでとはまるで違うものになった。まさに、“生き方そのもの”が大きく変わったわけです。

|

|

|