東ローマ帝国の別名「ビザンツ帝国」とは、前7世紀半ばに、メガラ出身のギリシャ人が、現トルコのイスタンブールに建設した植民市「ビュザンティオン」に由来しています。4世紀に成立した東ローマ帝国は、この地を中心地としていたため、旧称にちなみ「ビザンツ帝国(ビザンティン帝国)」と呼ばれるようになりました。

「ビザンツ帝国」と呼ばれるようになるまで

ギリシア都市ビュザンティオンは、ギリシア文明が衰退すると共和政ローマの支配を受けるようになりました。ローマが帝政に移行すると、皇帝コンスタンティヌス1世(270年~337年)は、この都市が交通の要衝にあることに目をつけ大都市化に着手。その結果「コンスタンティヌスの都市」の意で「コンスタンティノポリス」に改称されました。

旧称が国名に

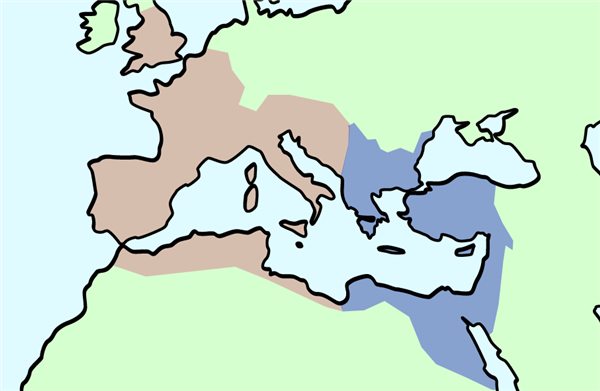

4世紀末にローマ帝国領が東西に分裂すると、コンスタンティノポリスは東ローマ帝国の首都に指定されます。そして東ローマ帝国は、国の中心地コンスタンティノポリスの旧称にちなみ、「ビザンツ帝国(ビザンティン帝国)」と呼ばれるようになった、というわけです。

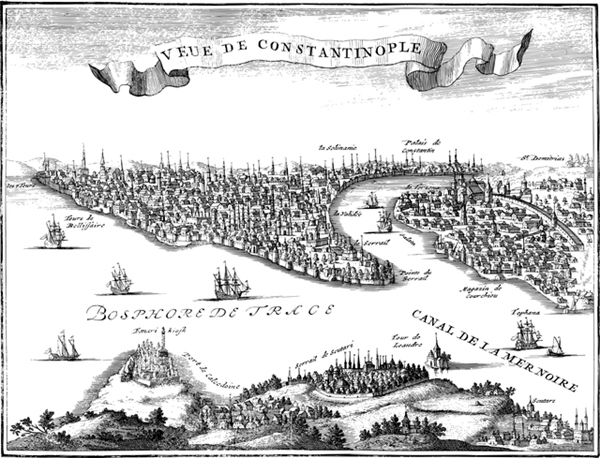

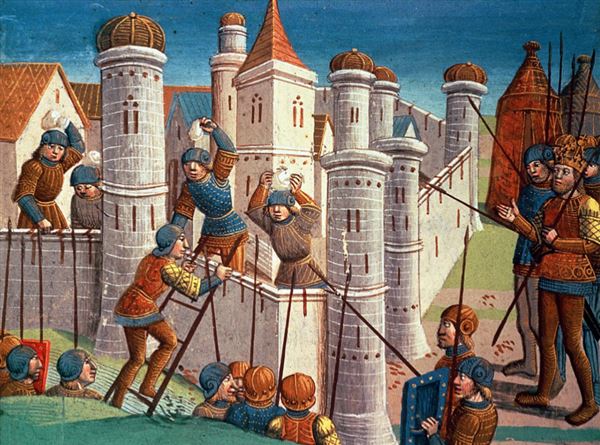

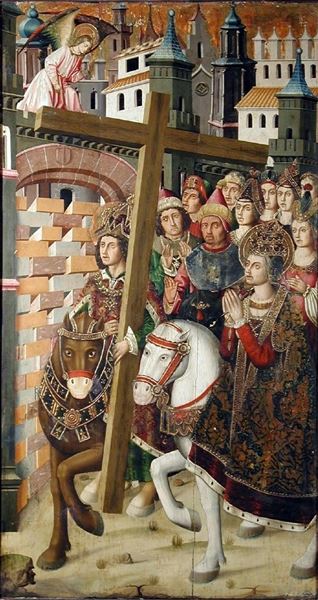

![]()

首都コンスタンティノープルのイラスト

なおコンステンティノポリスはその後、世界でも指折りの大商業都市として繁栄を享受。中世ヨーロッパ世界の政治・経済・文化・宗教上重要な位置をしめるようになりました。ビザンツ帝国滅亡後も、征服者オスマン帝国の首都イスタンブールとなり、現在にいたるまで存続・繁栄しているので、古代都市「ビュザンティオン」の命脈はいまだ生き続けていることになります。