なぜ産業革命で「貧富の差」が拡大したのか

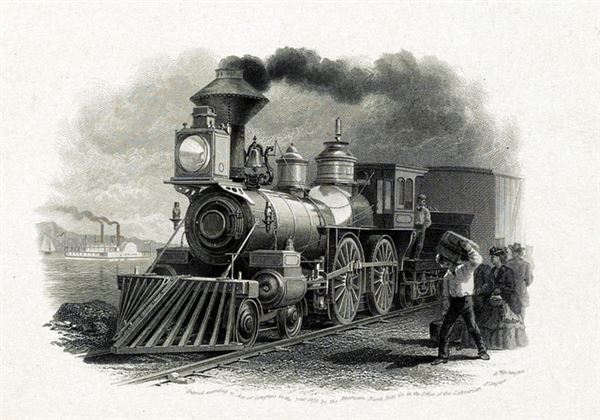

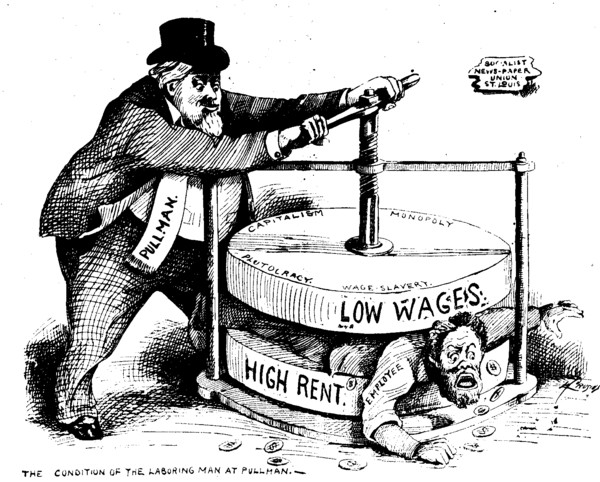

労働者を絞るプルマン社(1894年)

シカゴ『Chicago Labor』紙掲載、プルマン社(鉄道車両メーカー)が低賃金と高い家賃で労働者を締め上げる姿を風刺漫画。産業革命後に拡大した企業支配と貧富の差が、いかに労働者の反発を招いていたかを示している。

出典:The Condition of Laboring Man at Pullman (Chicago Labor newspaper) / Chicago Labor Newspaper CC0 Public domainより

産業革命って、「便利になった」「豊かになった」っていう明るいイメージがありますよね。でもその裏で、じわじわと深刻になっていったのが貧富の差の拡大。つまり、お金持ちとそうでない人のあいだの格差がどんどん広がっていったんです。いったいなぜそんなことが起きたのか?今回は、そのメカニズムをわかりやすくかみ砕いて解説していきます。

|

|

|

|

|

|

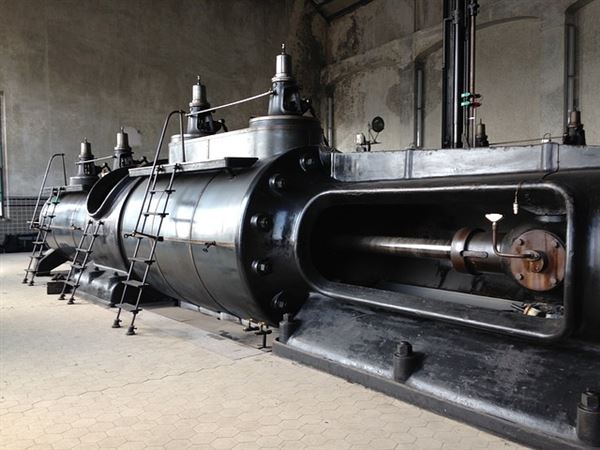

資本家と労働者の格差

産業革命の流れの中で登場してきたのが、「資本家」と「労働者」の新しい身分構造。この関係性が、格差の土台になっていったんです。

資本を持つ者と持たざる者

工場を建てたり、機械を買ったりするには資本(お金)が必要です。それを出せる人=資本家が、工場を経営し、利益を得る立場に立ちました。一方、働く側の労働者は賃金で生活するしかないという構造に置かれてしまいます。

利益配分のアンバランス

工場の利益が増えても、その分が労働者に十分還元されることは少なかったんです。資本家が利益の大半を吸い上げ、労働者には最低限の賃金しか支払わないという不公平な構図が生まれたわけですね。

|

|

|

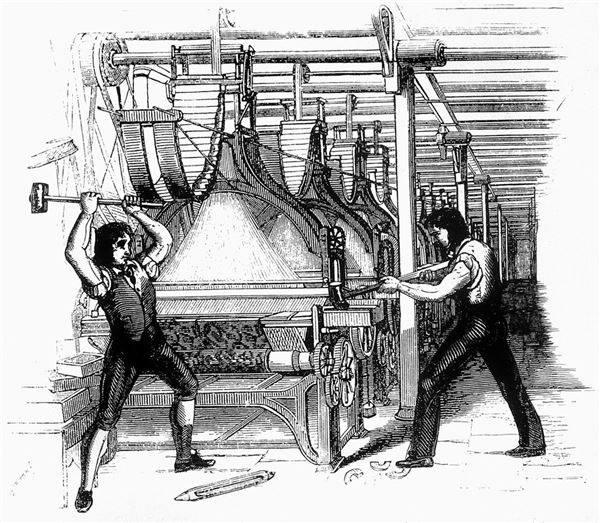

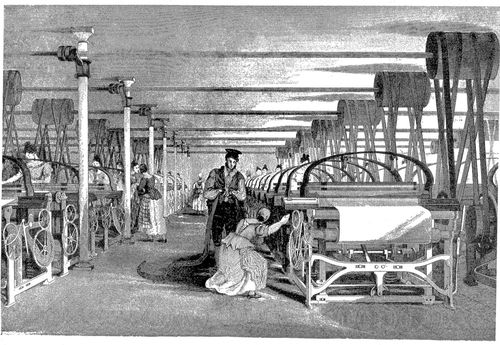

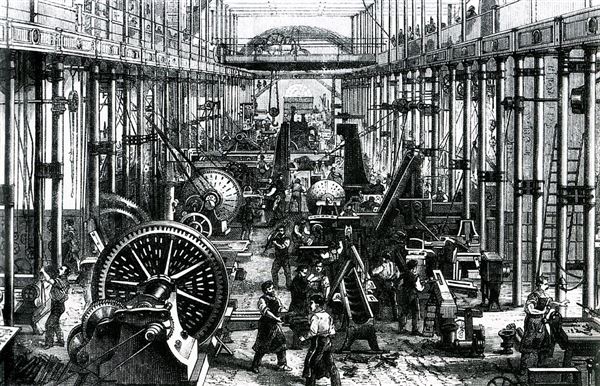

労働環境の過酷さ

格差をさらに深刻にしたのが、当時の労働環境の悪さです。特に都市部の工場では、目を覆いたくなるような実態も多かったんです。

長時間労働と低賃金

労働者の多くは、1日12時間以上も働かされていました。それなのに給料はわずかで、生活に余裕はまったくなし。貧しいまま抜け出せない“貧困スパイラル”に陥る人も少なくありませんでした。

児童労働や女性の搾取

特にひどかったのが子どもや女性の扱い。子どもは小さな体を活かして機械の隙間に入れられ、ケガや事故も日常茶飯事。女性は男性よりさらに低賃金で働かされるケースが多く、家庭との両立も大きな負担になっていました。

|

|

|

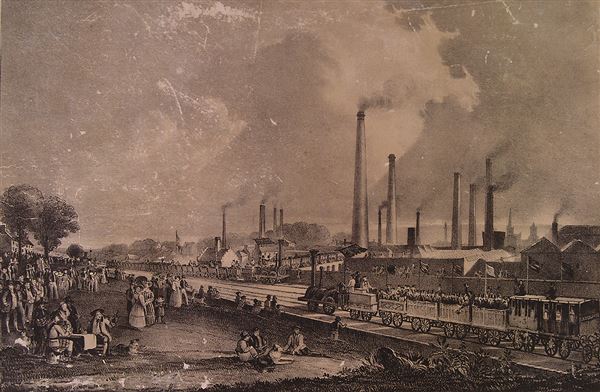

都市と農村の格差

産業革命は基本的に都市で進んだ現象。そのため、都市と農村のあいだにも、経済的な差が生まれていったんです。

工業化から取り残された地域

都市では工場が建ち並び、仕事も増えましたが、農村部では伝統的な農業中心の生活が続きます。こうした地域は、新たな産業の恩恵を受けにくく、相対的に貧しさが際立っていったんですね。

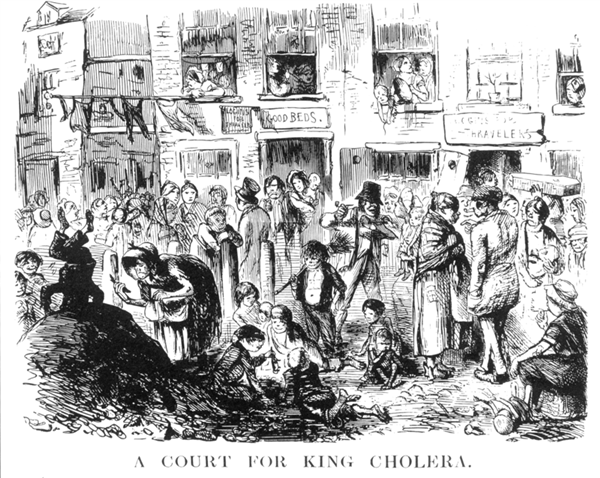

農民の流入とスラム化

「都市のほうがチャンスがある」と信じて農村から人がどっと押し寄せた結果、都市のスラム化が進行。劣悪な住宅、衛生環境の悪化、犯罪の増加といった新たな問題も噴出しました。

こうして見ていくと、産業革命が生み出したのは“豊かさ”だけじゃなく、“格差”という新たな課題でもあったわけです。資本家と労働者、都市と農村、男性と女性……その構造がいまの社会にも根を張っていると思うと、なんだか考えさせられますね。

|

|

|