西岸海洋性気候

絶えず変わる空と湿った風のもとで育まれた人々は、激しさよりも節度を重んじる。そこでは曖昧さが知恵となり、灰色の空が詩を呼ぶ。

─ 地理学者・エリック・ホッブズボーム(1917 - 2012)

湿った風が吹き抜け、空はしっとりと曇りがち。けれども、そこには人々の穏やかで豊かな暮らしがあります。

ヨーロッパ西岸に広がる「西岸海洋性気候」の地域では、雨と霧、そして四季がゆるやかに移ろう気候が、建築・農業・服飾・思想にまで影響を与えてきました。

このページでは、そうした西岸海洋性気候に根ざしたヨーロッパの暮らしと文化、そして環境史をわかりやすくかみ砕いて解説します。

|

|

|

|

|

|

| 気候区分 | ケッペンの気候区分で「Cfb」(温暖湿潤気候・西岸海洋性)に分類される |

|---|---|

| 主な特徴 | 年間を通して比較的温暖で、降水量も均等。極端な暑さ・寒さが少ない |

| 平均気温 | 夏は15〜22℃程度、冬も0℃前後と温暖 |

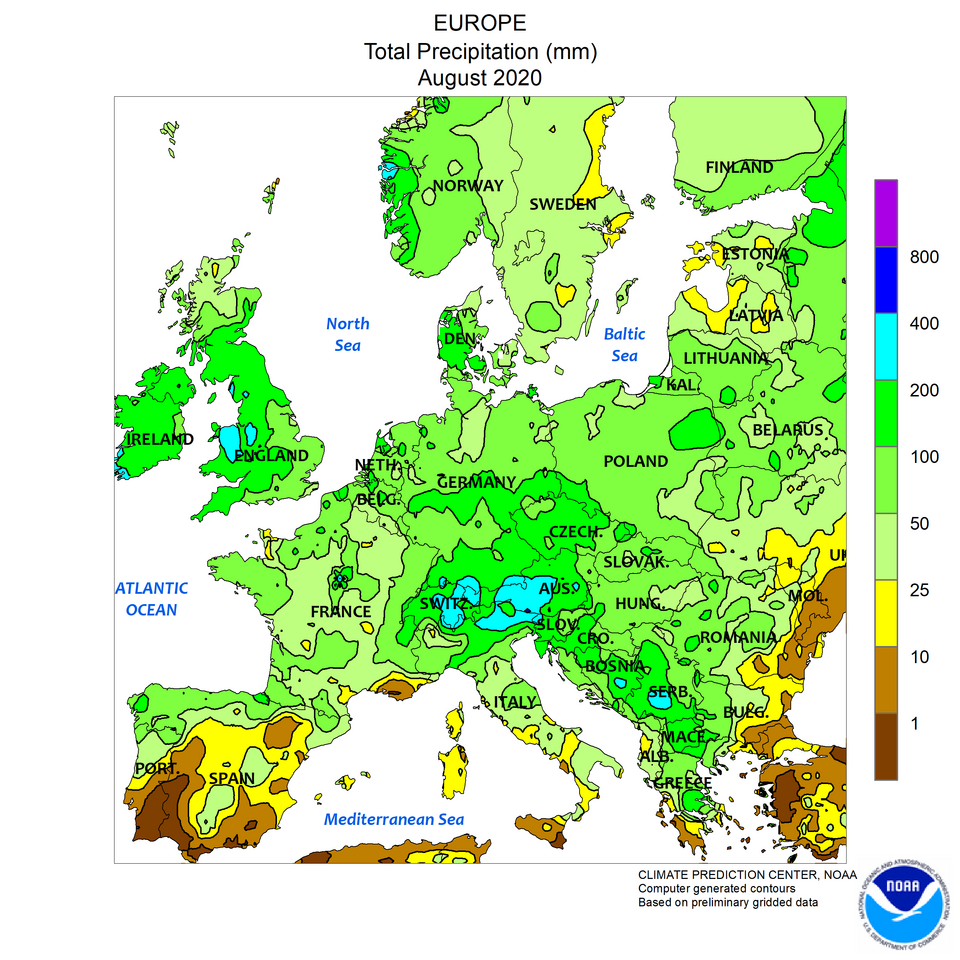

| 降水傾向 | 年間を通して安定した降水があり、乾季はほぼ存在しない |

| 主な分布地域 | 西ヨーロッパ(イギリス、フランス西部、ドイツ西部など)、チリ南部、ニュージーランド北部など |

| 植生 | 広葉樹林や混合林が発達。緑が豊かで農業にも適する |

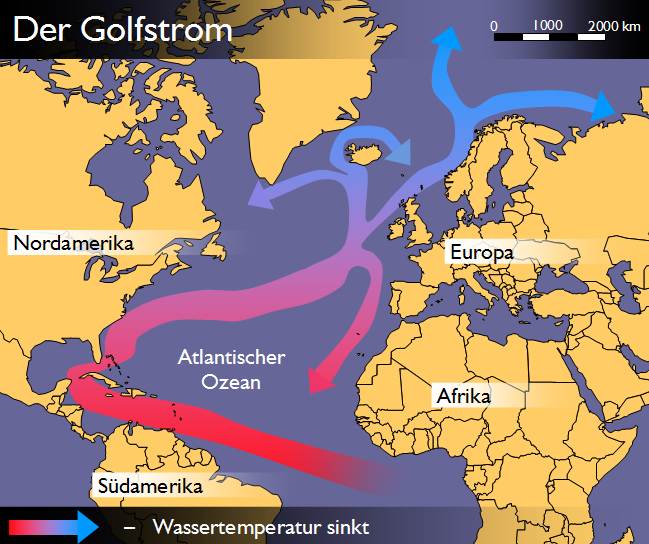

| 影響を受ける要因 | 偏西風と暖流(例:北大西洋海流)の影響で温暖な気候が保たれる |

| 生活文化への影響 | 耐水性の高い建築、保存食文化、羊毛・ニット文化、雨具の発達など |

西岸海洋性気候の国々

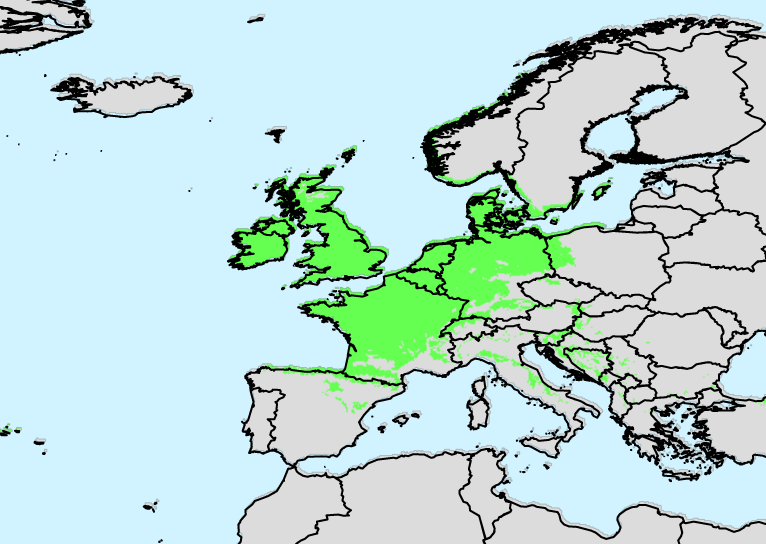

ヨーロッパで西岸海洋性気候(Cfb)に分類される地域

出典:Map by Beck H.E., McVicar T.R., Vergopolan N., et al. / Wikimedia Commons CC BY 4.0より

暦をめくるたびに、土地の気候が人の暮らしを形づくってきたことに気づきます。ヨーロッパ西岸を包み込む西岸海洋性気候(Cfb)は、まさにその好例。四季の区切りはあっても極端ではなく、雨に濡れる日々が人々の価値観や文化の積み重ねをゆっくりと支えてきたのです。

この穏やかで湿潤な気候は、国ごとに異なる「文化地理」を生み出してきました。海から吹く風、森の香り、しとしとと降り続く雨──そのすべてが、生活の中に根づいているんです。

イギリス|霧とパブとガーデン文化

イギリスといえば、やっぱり思い浮かぶのが霧と雨と曇り空。実際、年間を通して小雨が多く、気温差も小さいこの国では、外出よりも室内文化が発達しました。

その代表がパブ文化。雨でぬれた体をあたためながら、友人や家族と語らうこの空間は、まさに気候が育んだ社交の場です。また、ガーデニングも大人気。湿潤な気候は草花がよく育ち、家ごとに美しい庭が当たり前のようにあるのも納得です。

人々の気質もどこか控えめで慎重。それもこの空模様のせいかもしれませんね。

フランス西部|雨と美食と田園のリズム

ブルターニュやノルマンディーといったフランスの西部は、農業地帯として有名。湿度が高く気温が安定しているから、乳牛やリンゴ、バターなどの特産品が豊富です。

この気候が生んだのが、食を中心にした生活文化。チーズ、ガレット、シードルなど、雨に包まれた静かな時間のなかで味わう料理には、土地の風味がぎゅっと詰まっています。

また、この地域は古くからケルト文化の影響も受けていて、森や石にまつわる信仰や伝承が色濃く残っているのも特徴です。

フランス南西部ビアリッツのビーチ

西岸海洋性気候ならではの穏やかな海風と湿った気候が反映された海岸風景

出典:Photo By Pinpin /Wikipedia commons CCBY-SA 3.0より

オランダ|水と風車とコミュニティの知恵

オランダは低地が多く、水との闘いの歴史を歩んできた国。西岸海洋性気候による安定した雨と川の流れを活かしながらも、洪水や湿地化を防ぐために干拓地と風車を巧みに利用してきました。

この気候が生んだのは、合理性と協調性の文化。村単位で水管理をする中で、民主的な意思決定が発達し、今の「話し合い文化」へとつながっていきます。

湿潤だけど比較的寒くないので、自転車移動が普及したのもこの国のユニークな特徴。雨対策としてレインコートや全天候型の自転車道が充実してるんですよ。

ドイツ西部|森と職人気質が育まれた地域

ライン川流域を中心とするドイツ西部も、西岸海洋性気候の恩恵を受ける地域です。ここではシュバルツバルト(黒い森)などの深い森林が特徴的で、木工や家具作りといった職人文化が根強く残っています。

湿潤な気候は、「質実剛健」とも言われるこの地域の性格を形づくってきたとも言われます。湿気を嫌うからこそ、家の設計は機能性重視で、断熱・通気性の高い木造住宅が一般的です。

また、この気候のなかで生まれたのがハイキング文化。霧や小雨のなかでも歩くのが苦にならない、むしろ楽しむという精神は、まさに自然とともに生きるドイツ人気質の表れかもしれません。

ポルトガル北部|ブドウと石と巡礼の文化

ポルトガル北部、とくにポルト周辺は、雨の多い気候を逆手にとった独自の文化を築いてきました。もっとも有名なのがポートワイン。ブドウの栽培には程よい湿度と温度差が必要で、この地の気候はまさにうってつけだったんです。

また、この地域には巡礼文化も根強く、カミーノ・デ・サンティアゴ(サンティアゴ巡礼路)のルートにもなっています。霧や雨に包まれた道を黙々と歩く時間が、心の内面と向き合う大切な旅になるのです。

そして、雨に強い石造りの街並みがその風土を物語っています。湿度と風を計算した伝統建築は、まさに知恵の結晶です。

気候から紐解くヨーロッパ環境史

暦と海と森と。ヨーロッパの自然と人間の営みは、まるで壮大な交響曲みたいに、季節のリズムとともに重なり合ってきました。上述した通り「西岸海洋性気候」はイギリスやフランス西部、ドイツ北部、オランダ、ポルトガルなど、ヨーロッパ西岸に広がる気候帯。温暖で湿潤、四季がやわらかく移り変わるこの気候が、森林文化・農業・居住環境のあり方に大きな影響を与えてきたんです。

でも、ただの「雨が多くて涼しい地域」ってだけじゃないんですよ。気候は政治や産業、宗教観にも影響を及ぼしてきました。なかでも中世以降のヨーロッパでは、気候が森林資源の価値を高めたり、住環境を進化させたりして、結果として宗教改革や産業革命にまで結びついていった側面もあるんです。

森の文化を生んだ湿潤な気候

西岸海洋性気候の代表的な特徴は、年間を通して降水量が安定して多いこと。これによって広葉樹を中心とする深い森が育まれました。イギリスのオーク、ドイツのブナ、フランスの栗やクルミなど、これらの木々は単なる森林資源ではなく、住居や家具、船、さらには暖房や調理用の燃料として欠かせない存在でした。

中世ヨーロッパでは、こうした森林が「神聖な空間」とも見なされていたんです。森は修道院の建設地になったり、神話の舞台になったり。ケルト神話や北欧神話の中でも、森の精霊や動物たちがしばしば重要な役割を果たします。

そしてこの森林文化が、やがて西欧の木造建築や木工技術の高度化へとつながっていくのです。

テューリンゲンの森(ドイツ)のブナ林

西岸海洋性気候のもとに広がる常緑広葉樹の森

出典:Photo by Metilsteiner / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

湿度がつくる住まいと衣装の知恵

雨が多く、空気が常に湿っている西ヨーロッパでは、住環境や衣服にも特有の工夫が生まれました。たとえば家の壁は石造りやレンガ造りが基本で、通気性や耐水性に優れています。屋根にはスレート(粘板岩)や藁が使われ、雨音を吸収するなどの機能もありました。

衣服の面でも、湿度をコントロールするための技術が発達。ウールやリネンといった天然素材が重宝され、湿気に強く、保温性もあるため、まさにこの地域にぴったりな素材でした。

つまり、「気候が服を決める」のが当たり前だったんですね。

冷涼な夏が生んだ農業革命

温暖だけど、夏はあまり暑くならない──これが西岸海洋性気候のもう一つのポイントです。気温が極端に上がらないので、小麦やオーツ麦、ライ麦といった冷涼な気候に適した穀物が育てやすかったんです。

さらに注目すべきは三圃制。中世のヨーロッパで発達したこの農法は、土地を三分割して、春作・秋作・休耕をローテーションする仕組み。土地の栄養を守りつつ、安定して食料を得る工夫でした。これもまた、気候に適応した「エコな農業法」だったわけです。

冷涼な気候だからこそ、作物の腐敗リスクも低く、保存も効いたんですね。

小麦

西岸海洋性気候における代表的な作物

宗教改革の裏に気候あり?

ちょっと飛躍した話に聞こえるかもしれませんが、宗教と気候って意外と関係あるんです。プロテスタントが多いドイツ北部やオランダ、イギリスなどは、いずれも西岸海洋性気候のエリア。日照時間が短く、曇天が多いこの地域では、「内面を見つめる」「質素をよしとする」文化が根づきやすいと言われています。

また、豊かな森林と湿潤な環境は、共同体的な暮らしを支え、清潔・労働・倫理を重んじるカルヴァン派の生活観とも相性がよかったとも考えられています。

気候が精神文化に与える影響って、案外あなどれません。

エネルギー転換と環境意識のはじまり

産業革命期に入ると、森は燃料供給地から、「守るべき資源」へとその位置づけを変えていきます。なぜなら、石炭の使用が広がるにつれて、森林資源がどんどん枯渇していったから。

でもここでも西岸海洋性気候が一枚噛んでくるんです。雨が多く湿度も高いため、水力発電が早期に実用化され、化石燃料に頼らない動力源として注目されるようになっていきました。

この地域では、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、環境保護運動も活発になります。とくにドイツでは森林保護や都市緑化を国家プロジェクトとして推進。現代の「環境大国」につながる土壌が、すでにこの時期から育ち始めていたんですね。

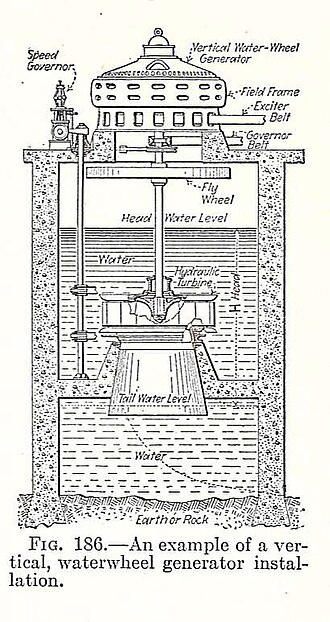

垂直型水車発電機(1917年)

雨が多く湿度も高い西岸海洋性気候地域では化石燃料に代わる新たな動力源として早期に実用化された

出典:Terrell Croft / McGraw-Hill『Electrical Machinery』(1917) Fig.186 / Wikimedia Commons PDより

|

|

|

|

|

|