バチカン市国史の流れを年表でつかもう

バチカンの国旗

バチカンの国土

| 年代 | 出来事 | 時代 |

|---|---|---|

| 313年 | ミラノ勅令によりキリスト教公認、聖ペトロ殉教の地が信仰の中心に | 古代 |

| 4世紀後半 | サン・ピエトロ大聖堂の初代建設が始まる | 古代 |

| 756年 | ピピンの寄進により教皇領(パパル・ステート)が成立 | 中世 |

| 11~13世紀 | 教皇権の絶頂と、神聖ローマ帝国との叙任権闘争 | 中世 |

| 1309~1377年 | アヴィニョン捕囚(教皇庁がフランスに移転) | 中世 |

| 1378~1417年 | 教会大分裂(複数教皇の併存) | 中世末期 |

| 15~16世紀 | ルネサンス期にバチカンが芸術と権力の中心に(ミケランジェロなど) | 近世 |

| 1870年 | イタリア王国がローマを占領、教皇領消滅 | 近代 |

| 1870~1929年 | 「バチカン幽閉時代」:教皇がイタリア統一を認めず公の場に出ない | 近代 |

| 1929年 | ラテラノ条約によりバチカン市国が独立国家として成立 | 近代 |

| 1939~1945年 | 第二次世界大戦中、中立を保ちながら人道活動に従事 | 近代 |

| 1962~1965年 | 第2バチカン公会議開催、現代化・宗教改革の方向へ | 現代 |

| 1978年 | ヨハネ・パウロ2世が教皇に就任(初の非イタリア人教皇) | 現代 |

| 2005年 | ベネディクト16世が教皇に就任 | 現代 |

| 2013年 | フランシスコ教皇が就任(南米出身初の教皇) | 現代 |

| 2023年 | カトリック教会の現代化と多様性容認の動きが進行 | 現代 |

バチカン市国の歴史詳細

バチカン市国は、南ヨーロッパの イタリア中部の都市ローマに囲まれた領域に位置する 首長公選制国家です。ローマ教皇が統治する世界最小(0.44平方キロメートル)の独立国およびカトリックの総本山として知られます。国土は ローマ歴史地区、教皇領などで構成され、気候区は 地中海性気候に属しています。

この国はその性質上、利益追求の産業活動は行われていません。しかし出版業や切手販売、カトリック信者からの募金、バチカン美術館・バチカン宮殿・サンピエトロ大聖堂など観光資源を背景にした観光収入、出版物・制服の販売などで国家財政が賄われています。

そんな バチカンの歴史は、8世紀半ば、カトリック教会の本拠地として建設されたローマ教皇が統治する教皇領から始まるといえます。教皇領は成立後、フランスなどカトリック国の保護下で(時には対立しながらも)発展。中世から近代にかけイタリア中部広域に勢力を持っていましたが、19世紀半ばにイタリア統一戦争が始まるとイタリア王国軍が教皇領の大部分を占領してしまいます。以後ローマ教皇とイタリア政府との間に50年近い断絶が生じるも、20世紀になってようやくラテラン(ラテラノ)協定で和解し、バチカンを領土とする主権国家として独立して現在に至る・・・というのがこの国の歴史のおおまかな流れです。ここではそんなバチカンの歴史的歩みをもっと詳しく年表形式で振り返ってみましょう。

|

|

|

古代バチカン

古代のバチカンは、ローマ市の北西に位置する小さな地域で、元々は湿地帯でしたが、ローマの拡大に伴い開発されました。この地は古代ローマ時代には、埋葬地やカリグラ帝によって建設された競馬場があったことで知られています。伝説によれば、キリスト教の初代教皇であるペテロがこの競馬場で殉教したとされ、彼の墓がこの地にあるとされています。4世紀には、コンスタンティヌス大帝がペテロの墓の上に最初の聖ペテロ大聖堂を建設し、バチカンの地はキリスト教の重要な宗教的中心地となりました。

67年 ペテロ死去

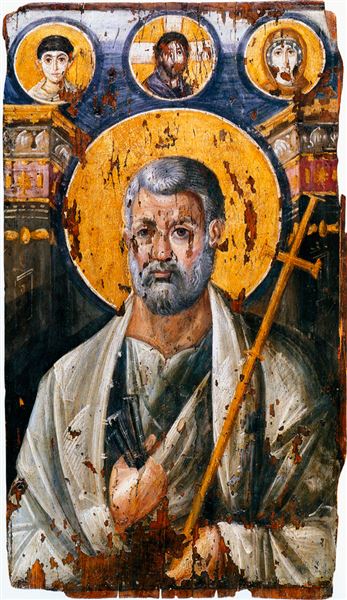

ペテロ

イエス・キリストの使徒の一人ペテロが、皇帝ネロによるキリスト教徒迫害の中で殉教する。

313年 ミラノ勅令

ミラノ勅令により、ローマ帝国においてキリスト教が公認される。これを受けローマ司教は「聖ペテロの後継者」を宣言し、教皇として全カトリック教会に対し強い影響力を持つようになる。

326年 サン・ピエトロ大聖堂の建設

サン・ピエトロ大聖堂

コンスタンティヌス1世によって、聖ペトロの墓所とされたバチカンの丘にサン・ピエトロ大聖堂が建設される。このサン・ピエトロ大聖堂を中心としたローマ教会の私領がバチカンの原型である。

476年 西ローマ帝国の滅亡

最後の西ローマ皇帝を屈服させるオドアケル

西ローマ帝国がゲルマン民族の傭兵隊長オドアケルにより滅ぼされる。ローマ教会はイタリア半島に大挙するゲルマン民族の圧力にさらされるようになった。

|

|

|

中世バチカン

中世のバチカンはキリスト教世界の精神的中心地として発展しました。この時代、バチカンはローマ教皇の居住地として確立され、多くの重要な宗教建築が建設されました。特に注目すべきは、旧聖ペテロ大聖堂の拡張と美化であり、多くの巡礼者がこの聖地を訪れました。また、教皇権の強化が進み、教皇は西ヨーロッパの政治にも大きな影響を及ぼす存在となりました。この地は、キリスト教文化の発展とともに、芸術や学問の中心地としても重要な役割を果たしました。

752年 教皇領の成立

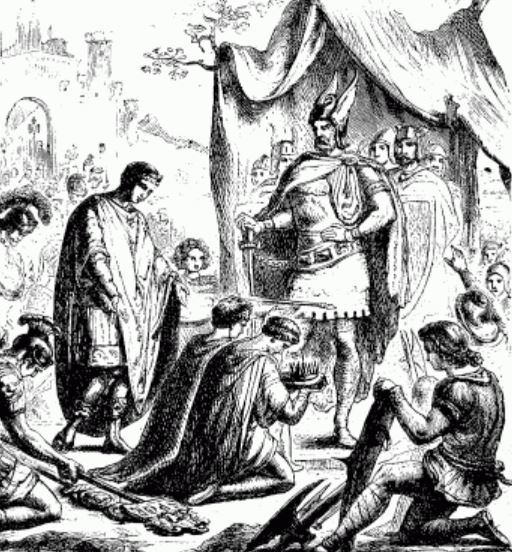

ピピン3世

フランク王国のピピン3世が、ローマ教皇にランゴバルド王国から奪取したラヴェンナ地方を寄進する。これによってローマ教皇領が成立し、封建制全盛の中世ヨーロッパにおいて強い影響力を持つようになる。

774年 ランゴバルド王国の滅亡

ランゴバルド王国による教皇領への侵攻を受け、救援のためフランク王国カール1世はイタリア遠征を敢行。これによりランゴバルド王国は滅び、教皇領の権力基盤はいっそう堅固なものとなった。

800年 カールの戴冠

カールの戴冠

教皇レオ3世は、西ヨーロッパ全域を支配下に入れたフランク王カール1世をローマ帝国の継承者であると認め、帝冠を授けた。

962年 神聖ローマ帝国の成立

オットー1世

東フランク王のオットー1世が、教皇ヨハネス12世よりローマ皇帝の帝冠を授けられる。これにより神聖ローマ帝国(ドイツやオーストリアの前身)が成立した。

1054年 東西教会の分裂

この年に、キリスト教のローマ教会(カトリック教会)とコンスタンティノープルの教会(正教会)との間で大きな宗教的・文化的な違いから、相互に破門を宣言する事件が発生。キリスト教の東西分裂の始まりとされている。

1077年 カノッサの屈辱

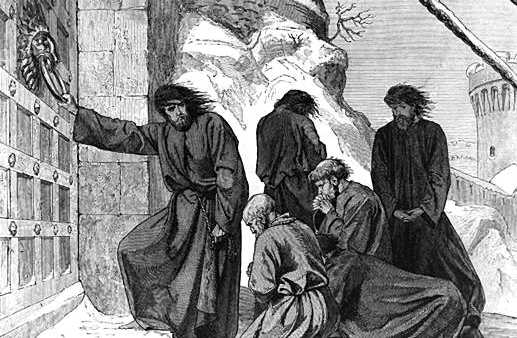

カノッサ城門前のハインリヒ4世

神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世が、叙任権闘争(皇帝と教皇の間で高位聖職者の任命権を巡る争い)の中で、教皇グレゴリウス7世に対して謝罪するためにカノッサ城に赴き、雪の中で三日間待たされた後に赦しを請う出来事です。

1122年 ヴォルムス協約/叙任権闘争に終止符

叙任権闘争に終止符を打つため、神聖ローマ皇帝ハインリヒ5世と教皇カリストゥス2世がヴォルムスで協約を結ぶ。これにより、聖職者の選出は教会が行い、皇帝は一部の世俗的権利を有することとされた。

1303年 アナーニ事件

フィリップ4世の刺客に連行されるボニファティウス8世

教皇ボニファティウス8世が、フランス王フィリップ4世の使者によってアナーニで逮捕される事件が起こる。この事件は教皇権の衰退を象徴し、後にアヴィニョン捕囚へと繋がる。

1309年 アヴィニョン捕囚

クレメンス5世

教皇クレメンス5世がフランスの圧力により、教皇庁をイタリアのローマからフランスのアヴィニョンに移転。この期間、教皇はフランス王の影響下にあるとされ、約70年間続いた。

1377年 ローマ教皇の帰還

グレゴリウス11世がアヴィニョンからローマへ教皇庁を再移転させ、アヴィニョン捕囚を終結させた。これはローマ市民と一部のカルディナルたちの強い要求によるものだった。

1378年 教会大分裂(~1417年)

教皇のローマ帰還後、教皇選挙における不和から、ローマとアヴィニョンに異なる教皇が存在する状態が発生した。この分裂は西欧キリスト教界を二分し、1417年のコンスタンツ公会議で解決されるまで続いた。

1475年 バチカン図書館の設立

シクストゥス4世がバチカン図書館を設立しました。これは、学問と文化の振興を目的としており、多くの貴重な写本や文書が収集され、後のルネサンス期の学問的発展に寄与しました。

|

|

|

近世バチカン

近世バチカンは、カトリック教会の精神的および政治的な中心地として重要な役割を果たしていました。この時期には、ルネサンスとバロックの芸術が栄え、サンピエトロ大聖堂の建設やバチカン美術館の充実が進められました。また、宗教改革に対抗してトリエント公会議が開催され、カトリック教会の教義が再確認され、反宗教改革(カトリック改革)が推進されました。教皇権は時に絶大な影響力を行使し、ヨーロッパの王侯とも深く関与しながら、教会の権威を保持し続けていました。

1506年 サンピエトロ大聖堂着工

ユリウス2世

1506年にユリウス二世の指示でブラマンテによる設計のもとサンピエトロ大聖堂の建設が開始された。これは旧聖堂の代替として新しい大聖堂を建てるプロジェクトで、後にミケランジェロやベルニーニなど著名な芸術家や建築家が設計に関与した。この建設はルネサンス期のバチカンを象徴する建築活動であり、キリスト教の中心地としてのバチカンの地位を強調するものだった。

1589年 バチカン宮殿の着工

1589年、教皇シクストゥス5世の命でドメニコ・フォンタナがバチカン宮殿の建設を開始した。これは教皇庁の行政機能を集約する目的で、教皇の住居および政府機関の本部として使用される予定だった。これにより、バチカンは宗教的中心地としてだけでなく、政治的な中心地としても強化された。

1626年 サンピエトロ大聖堂竣工

サンピエトロ大聖堂の建設は約120年にわたる長期プロジェクトの末、1626年にウルバノ8世のもとで竣工した。大聖堂の完成はカトリック教会の権威を象徴し、ルネサンス期の芸術と建築の極致を示すものであり、世界中のキリスト教徒にとって重要な巡礼地となった。

1789年 フランス革命

フランス革命の引き金となったバスティーユ襲撃事件

1789年のフランス革命はバチカンにとって重大な外部的衝撃だった。革命はヨーロッパ全体の王政と教会権力への挑戦を意味し、バチカンはその後のヨーロッパの政治変動に大きく影響を受けた。革命の影響はナポレオンによるローマ占領と教皇の一時的な拘束にまで及び、バチカンの政治的立場に深刻な影響を与えた。

|

|

|

近代バチカン

近代のバチカンは、教皇の世俗権力の低下と精神的権威の強化が特徴です。イタリア統一運動の中で1870年にローマがイタリア王国に併合され、教皇領が消失しました。これにより教皇はバチカンに隔離される「バチカンの囚人」と称される時代が始まります。しかし、1929年のラテラノ条約によってバチカン市国が成立し、教皇は再び国際社会での主権者として認められました。また、第二バチカン公会議(1962-1965年)では、教会の近代化と他宗教との対話が推進され、カトリック教会の姿勢が大きく変わりました。

1796年 チザルピーナ共和国に併合

ナポレオンのイタリア戦役により、イタリア北部がフランスの支配下に入り、同地域にはフランスの衛星国チザルピーナ共和国が建国された。バチカンもその支配下に入る。

1798年 ローマ共和国の成立

教皇権を否定するフランス革命思想に共感するローマ市民により、ローマ共和国の成立が宣言される。ナポレオンはこれを承認後、バチカンを占領した。

1808年 教皇領全土がフランス領に併合

ピウス7世

ナポレオンの命令により、1808年に教皇領はフランスに併合された。これにより教皇ピウス7世は捕らえられ、フランスへと連行された。この出来事はナポレオンと教皇庁との間の長期にわたる対立の一環であり、教皇の世俗的な支配が一時的に終了した。

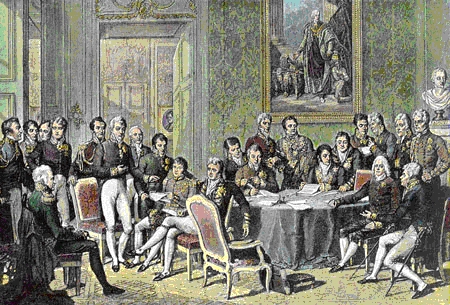

1814年 ウィーン会議で教皇領が復活

ウィーン会議

ナポレオン没落後、戦後ヨーロッパ秩序を話し合うウィーン会議の中で、フランス革命以前の教皇領の復活が決定された。

1861年 イタリア王国の成立

イタリア統一運動の結果、イタリア王国が成立し、教皇領の大部分が同王国に併合された。これに端を発するローマ教皇庁とイタリア王国政府の対立をローマ問題と呼び、1929年ラテラノ条約で和解が成立するまで続いた。

1869年 第1バチカン公会議

トリエント公会議以来300年ぶりの公会議「第1バチカン公会議」を開き、フランス革命に端を発する近代革命世界を否定する立場を確認した。

1870年 教皇領の消滅/教皇「バチカンの囚人」を宣言

同年普仏戦争が勃発すると、教皇領の護衛を任されていたフランス軍が撤退し、残っていた教皇領も全てイタリア軍が占領。これにより事実上教皇領は滅亡した。またイタリア軍に包囲されたピウス9世は自らを「バチカンの囚人」であると宣言し、国王を始めとしたイタリア政府関係者を全員破門に処した。

1929年 ラテラノ条約/バチカン市国の成立

イタリアのファシスト政権との間でラテラノ条約が結ばれ、和解が成立。この条約によりバチカン周辺における教皇の主権が認められバチカン市国が成立した。

1933年 ライヒスコンコルダート

ドイツとバチカンの間で、ドイツ国内におけるカトリックの権利を保護するコンコルダート(政教条約)が締結される。しかしナチスは結局カトリックに対する圧迫をやめなかった。

1942年 日本との国交樹立

第二次世界大戦中の1942年、バチカンと日本は正式な国交を樹立した。この外交関係は、戦時中の緊張状態の中でも平和的解決を模索するバチカンの努力の一環と見ることができる。

1962年 第2バチカン公会議

教皇ヨハネ23世が召集した第2バチカン公会議は、1962年から1965年にかけて開催された。この会議では、教会の近代化と世界の他の宗教やキリスト教の他の宗派との関係改善が図られた。リチュアルの簡素化、聖書の言語の現代化、他宗教との対話の促進などが行われた。

1982年 イギリスとの国交回復

1982年、バチカンとイギリスは正式に国交を回復した。これは、イギリスがローマ・カトリック教会を国教から排除して以来、ほぼ450年ぶりの出来事であった。

1984年 世界遺産(文化遺産)に登録

バチカン市国

バチカン市国全体が、その歴史的および文化的価値を認められ、1984年にユネスコの世界遺産リストに登録された。これにはサンピエトロ大聖堂やバチカン宮殿、システィーナ礼拝堂などが含まれる。

|

|

|

現代バチカン

現代のバチカンは、世界的な平和と社会正義の推進者としての役割を担っています。教皇たちは国際的な問題に積極的に発言し、特に貧困、環境保護、難民問題に関する意識の高まりを促しています。また、教皇フランシスコのリーダーシップのもとで、教会はより謙虚で包括的な方向へと進化しており、他宗教との対話を深め、教義の現代化に努めています。さらに、バチカンは性的虐待問題への対応にも取り組み、教会内の透明性と説明責任の向上を図っています。これらの動きは、バチカンが現代社会においても重要な精神的・道徳的指導者であり続けていることを示しています。

2001年 教皇のギリシャ訪問

教皇ヨハネ・パウロ2世は2001年にギリシャを訪問した。これは1054年の東西教会の分裂以来、カトリック教会の教皇としては初の訪問であり、東方正教会との関係改善を目指した重要な一歩だった。

2019年 教皇フランシスコの来日

教皇フランシスコは2019年に日本を訪問し、平和と核廃絶のメッセージを強調した。広島と長崎を訪れ、核兵器のない世界を訴えるとともに、若者や被差別部落との交流を行った。

バチカンの歴史は古代ローマ時代のキリスト教殉教者の聖地から始まり、中世には教皇権が確立され、ルネサンスを通じて芸術と文化の中心地となりました。近世ではカトリック教会の改革が進められ、近代には教皇領の喪失とバチカン市国の成立を経て、国際的な独立主権を確立。現代では、教皇は社会問題への関与を深め、グローバルな平和と正義の推進者として活動しています。このように、バチカンは時代を超えて世界の精神的指導者としての地位を保持しています。

|

|

|