亜寒帯気候の植生|針葉樹林が多い理由とは?

ヨーロッパトウヒ

北欧から東欧まで広がる亜寒帯気候帯に生育

出典:Photo by Heinz Seehagel/ Wikimedia Commons Public Domainより

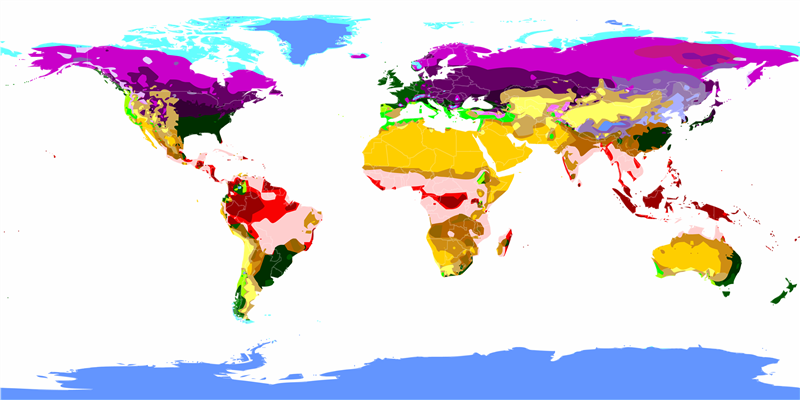

亜寒帯気候──つまり「冬が長くて寒く、夏は短い」地域に広がる自然といえば、真っ先に思い浮かぶのが針葉樹林です。ヨーロッパ北部やロシア西部に広がる深い森のほとんどは、この気候にぴったり適応した植物たちが生きる世界なんですね。でも、なぜ広葉樹ではなく針葉樹なのか?今回は、その理由と背景をくわしく見ていきましょう。

|

|

|

|

|

|

針葉樹が支配的になる環境

まずは亜寒帯気候が、どんな植生を生み出す条件をもっているのかを確認してみましょう。

厳しい寒さに耐えられる構造

針葉樹は、細長くて硬い葉を持っているのが特徴。この形が雪や氷に強いんです。広葉樹のように平たい葉では、雪が積もって枝が折れてしまいやすいのに対し、針葉は水分を溜めず、サラッと落とせるから樹形が保てる。冬の長い亜寒帯ではまさに生き残るためのデザインです。

短い夏を最大限に活用

亜寒帯気候では、植物が成長できる季節はごく短い夏の数か月だけ。針葉樹は常緑なので、春を待たずにすぐ光合成ができるという強みがあります。つまり芽吹くのを待たなくていい分、短い夏でも効率よく成長できるんですね。

|

|

|

代表的な針葉樹とその役割

では、この気候において、具体的にどんな木が見られるのでしょうか?

トウヒやモミなどの常緑樹

トウヒ(スプルース)やモミ(ファー)は、亜寒帯の森でよく見られる常緑針葉樹です。ヨーロッパ北部ではとくにトウヒが多く、クリスマスツリーとしてもおなじみ。高さもあり、材木としても重宝されます。

カラマツなどの落葉針葉樹

一方で、例外的に落葉性の針葉樹も存在します。たとえばカラマツ(ラーチ)は、冬に葉を落とす針葉樹として知られています。耐寒性に優れつつも、葉を落とすことで乾燥や雪害に備えるタイプなんです。

|

|

|

土壌と生態系との関係

針葉樹林が支配的な背景には、気候だけでなく土壌との関係もあるんですよ。

ポドゾル土壌に適している

亜寒帯の森林の下に広がるのは、栄養の少ないポドゾルと呼ばれる酸性土壌。広葉樹はこの環境では根が張りにくく、育ちにくいのですが、針葉樹は貧栄養の土でもぐんぐん育つタフな性質を持っているんです。

落ち葉もゆっくり分解

寒い気候では、落ち葉や枯れ木の分解もスロー。そのため、森の中に腐葉土があまりたまりません。針葉樹は、そうした栄養循環の少ない環境でも生き延びることができる“生存上手”な植物なんですね。

|

|

|

気候と針葉樹林の相互作用

気候が森をつくり、森がまた気候に影響を与える──そんな関係も見逃せません。

雪の保持と気温の安定化

針葉樹林があることで積雪が長期間保持されやすく、それが地表の気温を安定させる効果もあります。いわば森が天然の保温材となって、冷たい外気を遮るクッションのような働きをしているわけです。

森林が気候を維持する

さらに森林は二酸化炭素の吸収や水分の保持といった機能を通じて、地域の気候バランスにも貢献しています。つまり、森が育つだけでなく、森そのものが環境を守っている──それが亜寒帯の循環構造なのです。

亜寒帯気候に針葉樹林が多いのは、寒さ、短い夏、痩せた土壌といった過酷な条件に適応した結果なんですね。過酷だからこそ育ったこの森は、自然のバランスを支える重要な存在でもあるんです。

|

|

|