大陸性気候の特徴をわかりやすく解説|何帯に属するの?

ロシアのバイカル湖

世界最深の湖で、大陸性特有の雄大な自然の象徴

出典:Vyacheslav Argenberg / Wikipedia commons CC BY 4.0より

ヨーロッパ東部や内陸地域の自然を語るうえで欠かせないのが、大陸性気候です。西ヨーロッパのように海のぬくもりに包まれているわけでもなく、かといって完全に極寒でもない──そんな「内陸らしい」気候が、大陸の文化や暮らしを形づくってきました。では、この大陸性気候って、どんな特徴を持ち、何帯に属するのでしょう?今回はその基本を、やさしくかみ砕いて解説していきます。

|

|

|

|

|

|

大陸性気候の気温と降水

まずは「大陸性」ならではの温度差や雨のパターンに注目してみましょう。海が近くないことで、意外な現象が起こります。

寒暖差がとにかく大きい

夏は30℃超え、冬は-20℃以下──そんな極端な気温差がふつうに起こるのが大陸性気候です。海が気温を安定させてくれる「調整役」にならないため、季節によって空気の性質がガラッと変わるんですね。朝晩の冷え込みも激しく、「日較差」も大きいです。

年間を通して乾燥気味

雨の量も少なめで、年間降水量はだいたい400~600mm。しかも多くが夏の雷雨で、冬はカラッと乾いた寒さが続きます。こうした環境では、植生も自然と草原や落葉広葉樹が中心となり、針葉樹が入り混じることもあります。

|

|

|

何帯に属するのか

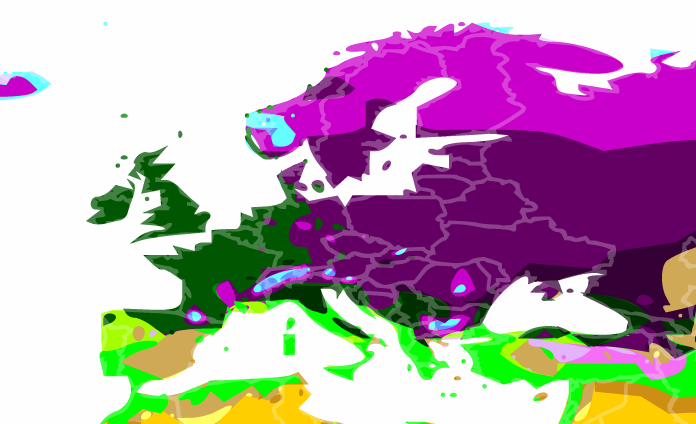

ヨーロッパにおける大陸性気候の分布図

Dfa:夏暑い・冬寒い/Dfb:夏涼しい・冬寒い/Dfc:夏かなり短い・冬きわめて長く厳しい

出典:著者:Beck, HE, McVicar, TR, Vergopolan, N., Alexis, B., Lutsko, NJ, Dufour, A., Zeng, Z., Jian, X., van Dijk, AIJM, Miralles, DG / Wikipedia commons CC BY 4.0より

ではこの大陸性気候、地理や気候区分のうえでは何帯に分類されるのでしょうか?

温帯と冷帯の中間

ケッペンの気候区分では、ヨーロッパの大陸性気候は多くがD(冷帯)に属します。なかでも「Dfb(温暖湿潤冷帯)」や「Dfa(夏暑型冷帯)」が主流。ただし、ハンガリーなど一部地域はCfa(温暖湿潤気候)のように温帯と重なる部分もあり、厳密には「温帯~冷帯の中間帯」と言えるエリアもあります。

緯度で見ると北緯45~55度

大陸性気候の地域は、緯度的には北緯45~55度あたりに分布しています。これはたとえばフランス北部~ポーランド中部~ロシア西部あたりまでがカバーされる範囲で、日本の北海道とも似た位置関係にあるんですね。

|

|

|

文化や暮らしへの影響

こうした気候は、もちろん人々の暮らし方や文化にも大きく影響してきました。気候と文化の“つながり”にも注目してみましょう。

保存食文化の発達

乾燥と寒さのなかで暮らすには、食料をどう保存するかがカギ。だからこの地域では、燻製、漬物、発酵食品がとっても豊か。東欧のザワークラウトやロシアのピクルス文化なんかは、この気候あってこそ生まれた知恵なんです。

断熱性に富んだ建築

住まいも寒さ対策が万全。厚い壁、二重窓、暖炉が基本で、外の寒気をできるだけシャットアウトする工夫が満載です。なかでもペチカというロシア式の巨大な暖炉は、暖房と調理を一体化した発明で、まさに気候と生活の融合と言えるでしょう。

このように、大陸性気候は気温差と乾燥が大きな特徴で、温帯と冷帯のはざまに位置しています。そしてその気候が、人々の食や暮らし、文化までも形づくってきたわけです。環境とともにある生き方──まさにそれがヨーロッパの内陸文化の真髄なのです。

|

|

|