三部会はフィリップ4世により設置された、聖職者・貴族・平民という3つの身分の代表者から構成される身分制議会です。

三部会の起源

フィリップ4世がローマ教皇ボニファキウス8世と対立した際、世論の支持と課税の承認を得るために設置したのが最初で、以後必要に応じて招集され、課税を中心に政策について話し合い、それをもとに国王が発令していました。

三部会の停止

三部会を招集して物事を決定することは、各身分の承認を通ったということで、政策決定に対する国民の不満が出にくいというメリットがありました。

ただ17世紀以降、絶対王政が確立され、王が絶対的権力を持つようになると、有無を言わさずに命令を下せるようになります。世論の声を聞く必要がなくなったことで、1614~15年の開催を最後として、運用が停止しました。

三部会の変貌

もう用なしと思われた三部会ですが、フランス革命直前の1789年に再び招集されることとなります。当時のフランスは、王権も弱まり、過剰な軍事支出で財政危機に瀕していたことで、課税の必要性から招集せざるを得なくなったのです。

![]()

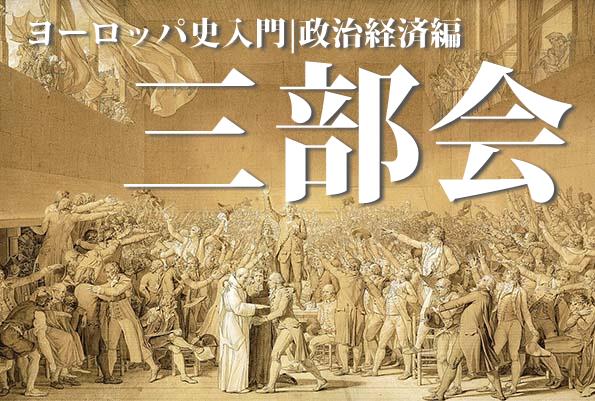

1789年に175年ぶりに開かれた三部会の様子

ただ三部会は所詮、身分制全盛の中世に作られた制度ですから、議決方法が第三身分に激しく不利な形になっていました。時代遅れな身分差別に怒った第三身分は三部会から分離し、「国民議会」を結成、この国民議会にはすぐ第一身分、第二身分も合流したので、実質三部会そのものが国民議会に変貌することとなったのです。