東欧の地理的特徴

東欧とは、帝国の狭間に生きた魂の地である。その地図は戦争によって塗り替えられ、文化は忍耐によって守られてきた。

─ 歴史家・ノーマン・デイヴィス(1939 - )

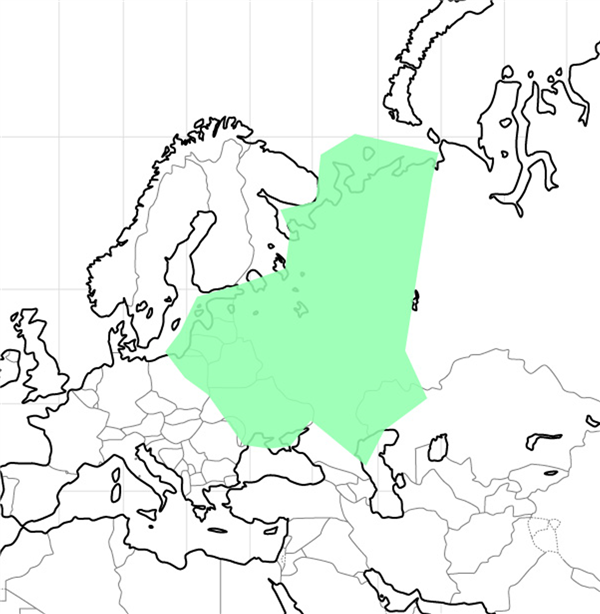

東欧──そこは“ヨーロッパらしさ”と“アジア的風土”がまじりあう接点。広大な平原と深い森、そして大河や山脈が織りなす風景の中で、数えきれないほどの民族が行き交い、歴史が折り重なってきた地域です。今回は、そんな東欧の地理にフォーカスして、この土地の個性とダイナミズムをひも解いていきましょう。

|

|

|

|

|

|

東欧の定義

「東欧」という言葉、じつはちょっと定義があいまい。地理的にはポーランド・チェコ・スロバキア・ハンガリー・ルーマニア・ブルガリア・ウクライナなどを指すことが多いですが、歴史的には「旧共産圏」と結びつけて使われることもあります。

また、バルト三国(エストニア・ラトビア・リトアニア)やベラルーシを含めるかどうかも議論が分かれるところ。ただし、地理環境という点で見ると「ヨーロッパの東部にある広くて平らな土地」という共通イメージでつながっているんです。

東欧の基本地理

東ヨーロッパ平原

東欧の自然環境は、見た目こそ地味かもしれませんが、そのスケール感と多様性はなかなかのもの。なだらかに広がる平野の中にも、意外な変化や特徴があるんです。

地形地理

東欧の代名詞といえば、やっぱり東ヨーロッパ平原。ウクライナからロシア西部にかけて広がるこの大地は、ヨーロッパ最大の平野です。丘のような起伏はありますが、高低差が少なく、見渡す限りの草原や農地が広がる“ひらたい世界”。

一方で、カルパティア山脈やバルカン山脈など南側には険しい地形も見られ、トランシルヴァニア地方のような“閉ざされた谷”が文化の独自性を育む要因にもなっています。

気候地理

東欧の気候は大陸性気候夏は暑く冬は極寒-20℃以下になることもあり、四季のコントラストがかなり強いんです。

また、雨は春と秋に集中しやすく、冬は乾燥気味。こうした気候パターンは、農業や都市計画、生活スタイルに大きく影響してきました。

環境地理

東欧は、肥沃な黒土(チェルノーゼム)の広がる地域として有名です。とくにウクライナやモルドバは“ヨーロッパの穀倉地帯”と呼ばれ、豊かな小麦やヒマワリ畑が国土を彩っています。

一方で、旧共産圏時代の工業化がもたらした環境汚染の爪痕も少なくありません。チェルノブイリ原発事故がその象徴で、土地や水資源の保全は今も大きな課題となっています。

地理から紐解く東欧史

平野の地形と広い国境線、それが東欧の歴史にとって“武器”でもあり“弱点”でもありました。地理が国の運命をどう左右してきたのか、見ていきましょう。

平野が生んだ侵略の通路

山や海に囲まれにくい東欧は、しばしば他国の通過点となりました。ナポレオン軍やヒトラーのドイツ軍、ソ連軍など、多くの軍勢がこの平原を行き来してきたんです。つまり、「守りにくく攻めやすい」地理だったというわけ。

だからこそ、東欧では要塞都市や天然の障壁となる川や森が重視され、都市や交通網の配置にも地形が大きく影響を与えてきました。

川と平地が育てた農業文明

ドナウ川・ヴィスワ川・ドニエプル川といった大河が東欧を横切って流れており、それに沿って農業と都市が発展してきました。川沿いの肥沃な土地は、ローマ時代から現代まで変わらぬ“生活の軸”だったんですね。

とくにドナウ川は、10か国を流れる“ヨーロッパの動脈”とも言われ、地理が人の移動や経済、文化の交流をつないでいることがよくわかります。

このように、東欧の地理は見た目以上に奥深く、歴史や人々の暮らしと強く結びついています。広い平野も、急峻な山も、大河も──すべてがこの地域の“語り部”なのです。

|

|

|

|

|

|