大航海時代のキリスト教布教はなぜ?

キリスト教は、アルファベット・古代ギリシア・ローマ文化・ゲルマン文化などに並び、ヨーロッパ世界を支える重要な柱の1つになっています。古代ローマ帝国時代に誕生し、中世以降布教が本格化したキリスト教は、ヨーロッパを宗教的な面で統一に向かわせた点で非常に重要です。

|

|

|

|

|

|

大航海時代の開始とキリスト教の布教

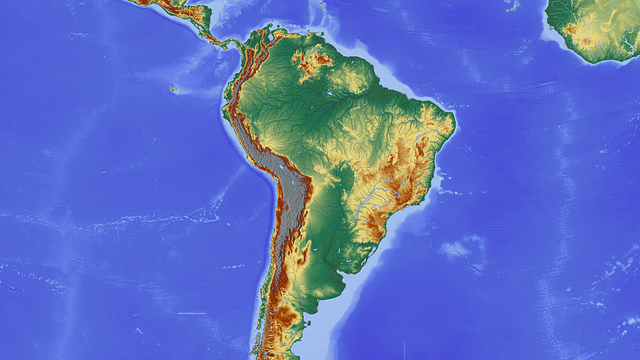

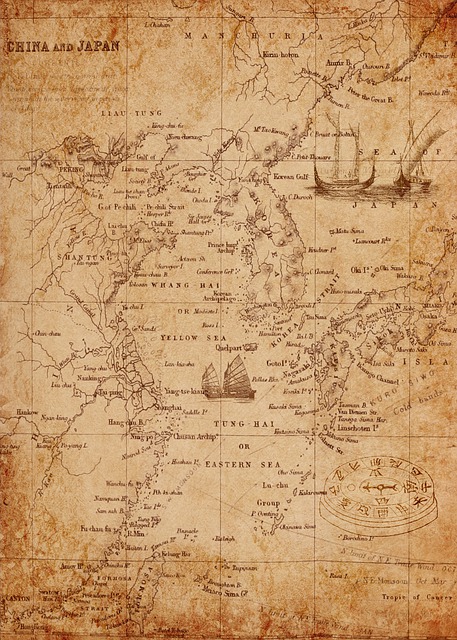

大航海時代開幕の前提となったのが、大西洋への玄関口・イベリア半島におけるキリスト教徒のレコンキスタ(国土回復運動)です。

イベリア半島は8世紀初頭にイスラム勢力に征服され、以来700年間もイスラム王朝の支配下にありましたが、15世紀末に絶対王政を確立したスペイン王国により再征服されています。

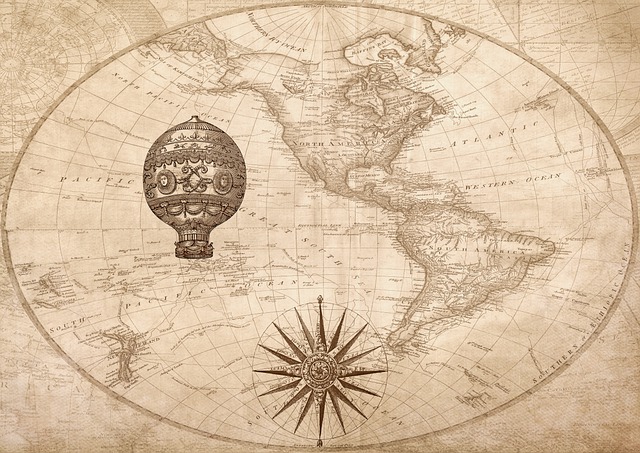

そして東方におけるオスマン帝国の台頭や、ルネサンス期における羅針盤の発明・地理学・航海術の発達などを受け、スペイン・ポルトガルは大西洋航路の開拓を開始。布教がヨーロッパ領域から世界規模に拡大していったのです。

|

|

|

宗教改革で加速する布教

大航海時代における布教の熱を高めた大きな要因の一つに、同時期に起こった宗教改革があります。

ルターの「95か条の論題」を皮切りに始まった宗教改革によって、伝統的なカトリック(旧教)を否定する、プロテスタント(新教)と呼ばれる宗派が激増しました。そのためヨーロッパにおいて立場を危うくしたカトリックは、世界に目を移し布教活動に勤しむようになったのです。

教会と国王が利害が一致で協力したため、大航海時代における布教活動は植民地や交易圏の拡大とセットになっていました。

|

|

|

キリスト教布教の意義と目的

大航海時代におけるキリスト教布教には複数の意義と目的がありました。

宗教的使命感

キリスト教徒にとって、信仰の拡大は神の意志を遂行するものであり、未信者の魂を救うという宗教的使命感が強くありました。新たな土地での布教は、キリスト教の教えを広めることを目指して行われました。

政治的・経済的動機

布教活動は宗教的な理由だけでなく、政治的・経済的な動機も含まれていました。新たな植民地を開拓することで、ヨーロッパの列強国は経済的利益を得ると同時に、キリスト教の布教を通じて現地の支配を確立しやすくなりました。布教活動は植民地経営の一環として行われ、地元の人々をキリスト教徒に改宗させることで、現地の統治を円滑に進める狙いもありました。

文化的影響力の拡大

キリスト教の布教は、ヨーロッパ文化の影響力を広げる手段でもありました。布教活動を通じて、ヨーロッパの教育、医療、法律制度などが現地に導入され、現地社会の文化や生活様式にも大きな影響を与えました。

|

|

|

日本への布教

大航海時代におけるキリスト教布教の波は日本へもやってきました。宗教改革でカトリック内部も変化の必要が迫られた結果、イエズス会が生まれました。

その中心メンバーだったのがフランシスコ・ザビエルで、ポルトガル国王からの依頼で日本に布教にやってきたのです。1549年に日本に到着したザビエルは、キリスト教の教えを広め、多くの日本人を改宗させました。ザビエルの活動を皮切りに、多くの宣教師が日本を訪れ、キリスト教は一時期急速に広まりました。

大航海時代におけるキリスト教の布教は、宗教的使命感、政治的・経済的動機、文化的影響力の拡大という複数の要因によって推進されました。これにより、ヨーロッパの宗教・文化が世界各地に広まり、現地社会に大きな変革をもたらしたのです。日本においても、ザビエルをはじめとする宣教師たちの活動によってキリスト教が広まり、後の歴史に影響を与える重要な出来事となりました。

|

|

|