大陸性気候はなぜ「気温の年較差」が大きいのか

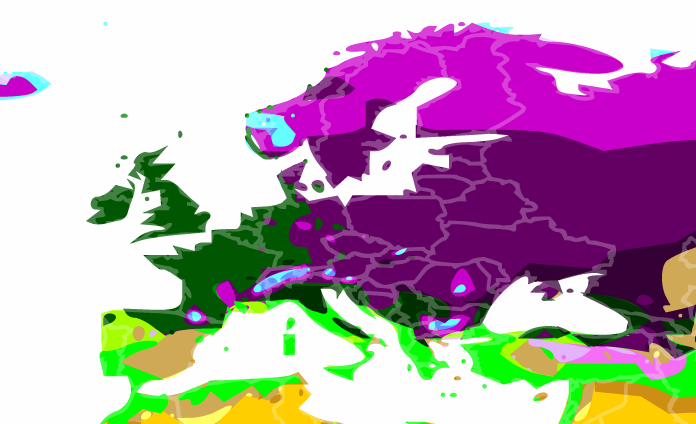

世界の偏西風の図

大陸性気候は、偏西風の影響が海洋よりも届きにくい内陸で、海の緩和作用が働かず気温の年較差が大きくなる

出典:Photo by United States Army Service Forces / Wikimedia Commons Public domainより

ヨーロッパ東部や内陸部を中心に広がる大陸性気候は、「夏は暑く、冬は寒い」という、いわゆる寒暖差の激しい気候が特徴です。とりわけ注目すべきなのは、年較差(1年の中での最高気温と最低気温の差)がとても大きいという点。では、なぜこんなにも気温の差が激しくなってしまうのでしょうか?今回はその理由を、自然のメカニズムに沿って紐解いていきます。

|

|

|

|

|

|

海が遠い影響

まず第一に、大陸性気候の地域では「海」が近くにないことが最大のポイント。これが温度の極端な変化を生み出す土台となっているんです。

海が持つ“エアコン”効果がない

海というのは、気温を安定させる巨大なエアコンみたいな存在。水は熱しにくく冷めにくいので、周囲の空気の温度も一定に保つよう働きます。でも内陸ではこの調整機能が働かないため、夏は容赦なく暑く、冬は容赦なく寒くなるというわけです。

偏西風の届きにくさ

ヨーロッパでは西から東へと偏西風が吹いていますが、大陸の奥地に行くほどこの影響は弱くなります。つまり、大西洋のぬくもりを運んでくれる風の力が届かない。結果として、季節ごとの空気の性質がそのまま気温に反映されてしまうんですね。

|

|

|

空気の性質の影響

気温を左右するのは、空気そのものの「質」も大きく関係しています。では、どんな空気がこの地域に入り込んでくるのでしょうか?

夏は大陸性高気圧の影響

夏になると、内陸では地面がよく熱せられます。これにより高温乾燥の空気が上昇して局地的な高気圧が形成され、晴天が続いてさらに気温が上昇。空気がこもることで熱が逃げにくくなり、気温が一気に跳ね上がるんです。

冬はシベリア寒気団の影響

一方で冬は、ロシア方面からシベリア寒気団がやってきます。これは非常に冷たく乾いた空気で、これに覆われると気温がグッと下がるだけでなく、放射冷却によって夜間の冷え込みがとんでもないレベルに。こうして、-20℃以下にもなる厳しい冬が訪れるわけです。

|

|

|

地表環境の影響

最後に、土地そのもの──つまり地表環境が、気温の変化にどう関わっているのかにも注目してみましょう。

岩や土は熱しやすく冷めやすい

内陸部の大地は水分が少ないため、熱を蓄える力が弱いです。しかも植物による被覆がまばらな場所では、日光が直接地表に届きやすく、急激な温度変化が起きます。これがまた、日較差・年較差を大きくする一因なんですね。

積雪が冷却を助長する

冬には地面が雪で覆われることが多くなりますが、この雪がまた曲者。白い雪面は太陽の光をはね返す(アルベド効果)ため、地面が温まりづらく、冷え込みがさらに加速されます。こうして長期にわたる極寒が続くのです。

このように、大陸性気候の「気温の年較差」が大きいのは、海の影響がないこと、空気の性質の違い、そして地表環境が複雑に絡み合っているからなんですね。つまり、自然がもたらす多層的な仕組みによって、このダイナミックな気温差が生まれているのです。

|

|

|