中欧の地理的特徴

中欧とは、境界にして交差点、対立よりも共存の記憶が重なる場所である。その歴史は統一ではなく、多声の調和を求める試みだった。

─ 歴史家・クラウス・ツェルナー(1919 - 2003)

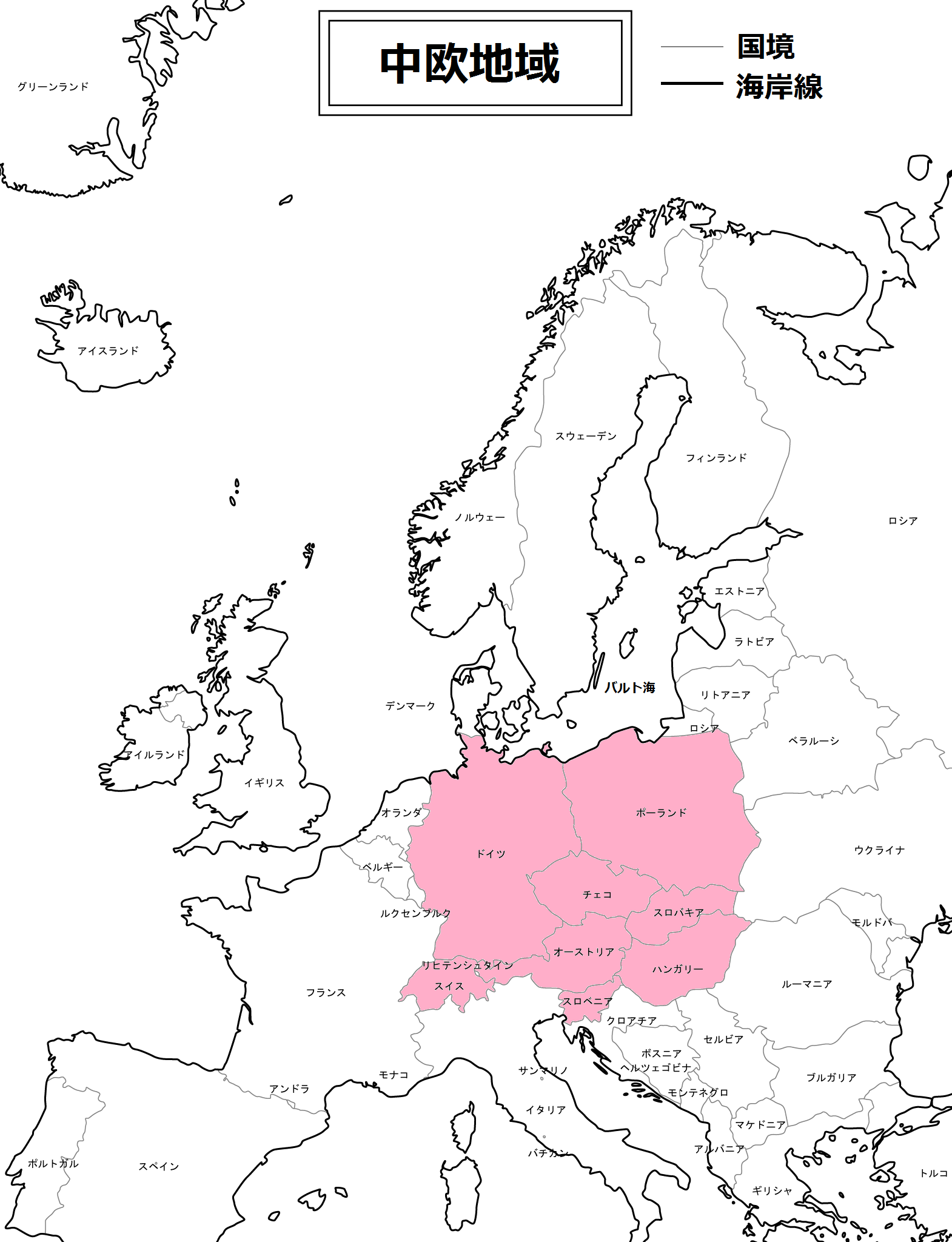

中欧──ヨーロッパの“真ん中”に位置するこの地域は、東西南北の文化が交差し、山と平野、川と森が絶妙に入り組んだ複雑な地形を持っています。その地理的な“中心性”こそが、歴史上さまざまな出来事を引き寄せ、豊かな文化と摩擦の舞台をつくりあげてきました。今回は、中欧の地理を通して、この地域の個性と歴史の輪郭をじっくり掘り下げていきましょう。

|

|

|

|

|

|

中欧の定義

「中欧」と言った場合、国によって含まれる範囲は少し異なりますが、一般的にはドイツ・オーストリア・スイス・チェコ・スロバキア・ハンガリー・ポーランドあたりが主要な中欧諸国とされています。

地理的に見ればヨーロッパのちょうど“へそ”にあたり、東西交通の要衝。政治的にも歴史的にも、東欧・西欧のどちらにも引っ張られながら自らの道を探ってきた、いわば“綱引きの舞台”だったんです。

中欧の基本地理

多様な地形と気候が複雑に絡み合っているのが中欧の特徴。国ごとの個性は強くても、どこかでつながりが感じられる──そんな地理的構造が魅力なんです。

地形地理

中欧はとにかく山が多い。アルプス山脈、スデーテン山地、カルパティア山脈などが放射状に連なり、それぞれが天然の障壁となって国境や文化の境界を形成しています。

一方で、ドナウ川流域やハンガリー平原のような広々とした土地もあり、山と平野がモザイク状に広がっているのも大きな特徴。これが「多民族国家」や「多言語社会」といった中欧的な複雑さにつながっているとも言えるでしょう。

気候地理

この地域はおおむね温帯大陸性気候。夏は暑すぎず、冬は寒い──でも、バルト海からアルプスまでの高低差や緯度差が大きいため、国内でも気候のばらつきが激しいです。

たとえばスイスの山岳部では氷河も見られる一方、ハンガリーの低地では夏に乾燥することも多く、ブドウや果実の栽培に向いた環境が整っているわけです。

環境地理

中欧には森林地帯が広がっていて、とりわけシュヴァルツヴァルト(黒い森)やタトラ山脈周辺は有名。これらの森や山は、かつての中世の境界線であり、現代ではエコツーリズムや保護地域として注目を集めています。

また温泉資源にも恵まれており、ハンガリーのブダペストやスロバキア南部では温泉文化が根づいています。これは地殻変動の活発な地帯ならではの恩恵とも言えます。

地理から紐解く中欧史

山と川、そして多民族──地理そのものが中欧の歴史を形づくってきました。ではその関係をもう少し深く見てみましょう。

アルプスと中欧文化の分岐

アルプスは単なる山脈ではなく、ラテン系とゲルマン系、スラブ系文化の“分水嶺”として機能してきました。北側のドイツ語圏、南側のイタリア語圏、東側のスラブ語圏が交差するこの地域では、都市国家と民族文化が共存してきたんです。

たとえばスイスでは、4つの公用語(ドイツ語・フランス語・イタリア語・ロマンシュ語)があるように、多様性がそのまま国家の骨組みになっているわけです。

ドナウ川が生んだ多民族帝国

中欧を貫くドナウ川は、オーストリア=ハンガリー帝国をはじめとする歴史的大国の“動脈”でした。河川交通が発達しやすく、交易や軍事移動が容易だったため、さまざまな民族が共存・混住しやすかったのです。

しかしこの“つながり”が逆に摩擦も生み、20世紀には民族問題が激化。帝国の崩壊や再編につながったという歴史の皮肉もあります。

このように中欧の地理は、“つなぐ”と“分ける”の絶妙なバランスでできているんです。山も川も平野も、ただの風景ではなく、そこに生きる人々の運命を左右してきた「舞台装置」そのものなんですね。

|

|

|

|

|

|