日本における産業革命の始まりとその影響について

日本の産業革命と聞くと、明治維新のイメージが浮かぶかもしれませんが、じつはそれ以前から兆しはありました。そしてその流れが一気に加速するのが、明治期の近代化政策です。今回は、日本で産業革命がいつ始まり、何をもたらしたのかを、わかりやすくかみ砕いて解説します。

|

|

|

|

|

|

日本の産業革命のはじまり

ヨーロッパに比べて100年ほど遅れてスタートした日本の産業革命。その導火線となったのは、やはり幕末と明治維新です。

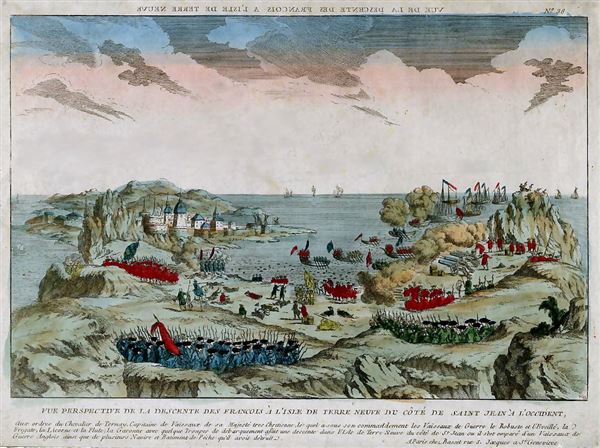

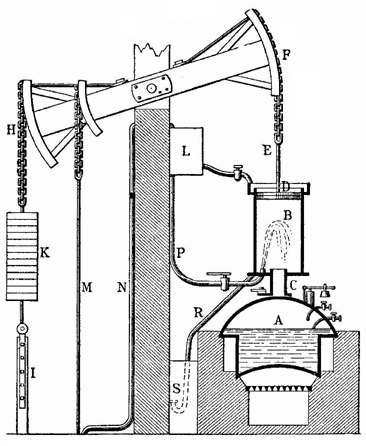

開国と近代化の始動

1854年の日米和親条約で日本が開国すると、西洋の近代技術が一気に流れ込んできました。とりわけ軍事・造船・紡績などの分野で、西洋の技術を取り入れる動きが活発化。薩摩や佐賀といった藩がいちはやく反射炉や蒸気船の導入に取り組み、国レベルの近代化の「準備期間」が幕を開けます。

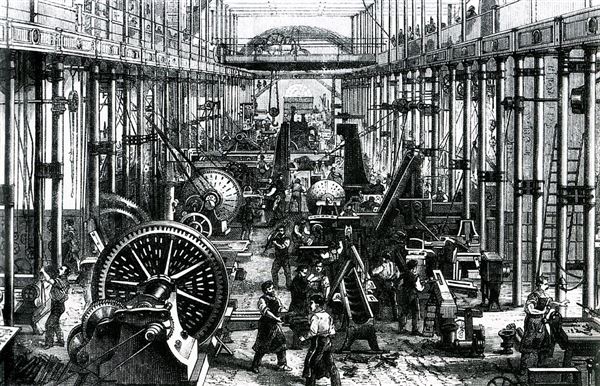

明治政府の殖産興業政策

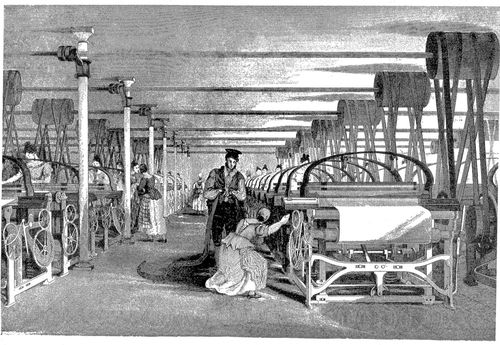

1868年の明治維新を機に、日本政府は「富国強兵」をスローガンに掲げ、殖産興業という政策をスタート。官営模範工場(例:富岡製糸場)を建設し、西洋型の工業技術を広く普及させていきます。この動きがやがて民間に波及し、日本の産業革命が本格的に始まっていくのです。

|

|

|

産業革命による主要産業の変化

では、どんな産業が日本の近代化をけん引したのでしょうか?代表的な三つを見てみましょう。

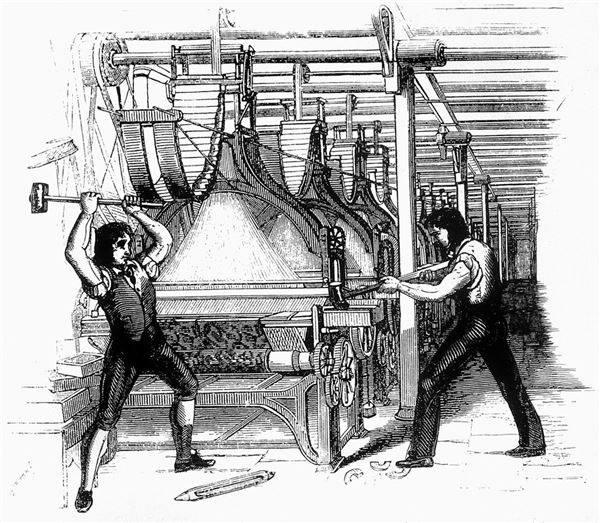

製糸・繊維産業

当時の日本で最も早く発展したのが製糸・繊維業です。日本の蚕から取れる生糸は品質が高く、輸出品として重宝されました。富岡製糸場に代表されるように、女子工員を中心とした労働力で大量生産が行われ、外貨獲得の柱となります。

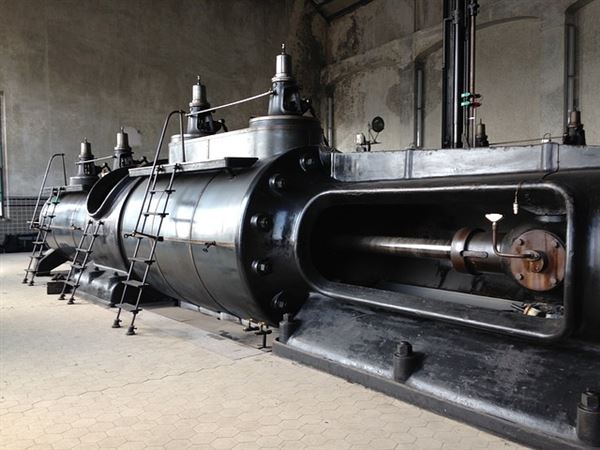

鉱業と重工業

続いて発展したのが鉱山・冶金・造船といった分野。長崎や横須賀、室蘭などに造船所や製鉄所が整備され、軍事的な目的も込めて重工業化が進みます。1897年の八幡製鉄所設立は、まさにその象徴的な出来事といえるでしょう。

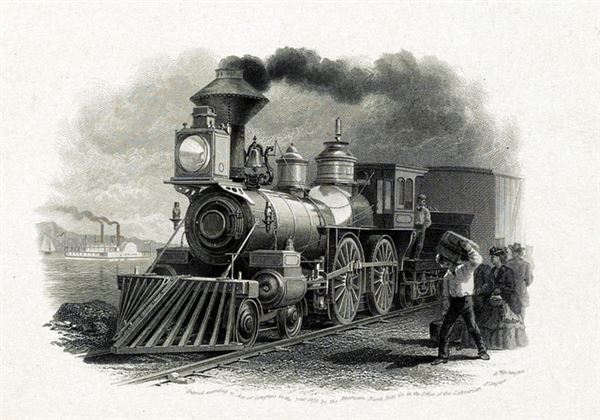

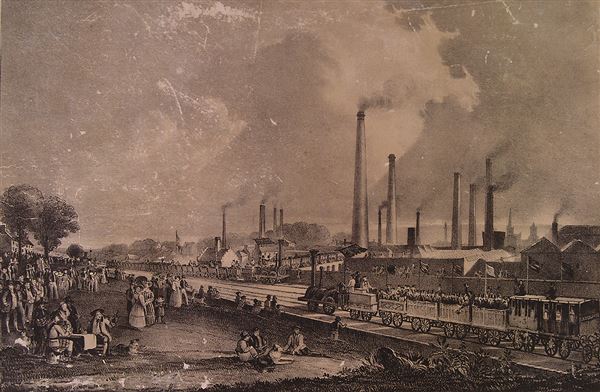

交通とインフラ整備

1872年には新橋~横浜間で日本初の鉄道が開通。以後、全国各地に鉄道網が広がり、物流・人流の革命が起きます。また、電信・郵便制度などの通信インフラも整備され、近代国家としての体制が整えられていきました。

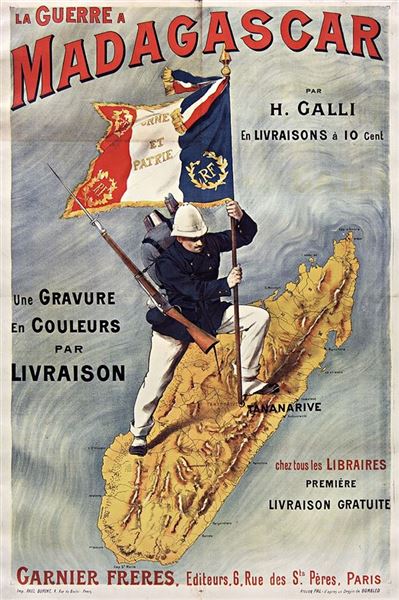

さらに、日露戦争後には南満州鉄道(通称・満鉄)を設立し、中国東北部にも鉄道網を延伸。これは単なる交通手段にとどまらず、日本の経済的・軍事的影響力を拡大する拠点として活用され、帝国主義的進出の象徴ともなりました。

日本による満州支配の中核となった南満州鉄道

|

|

|

産業革命がもたらした社会変化

経済成長だけでなく、日本社会そのものもガラリと変わっていったんです。

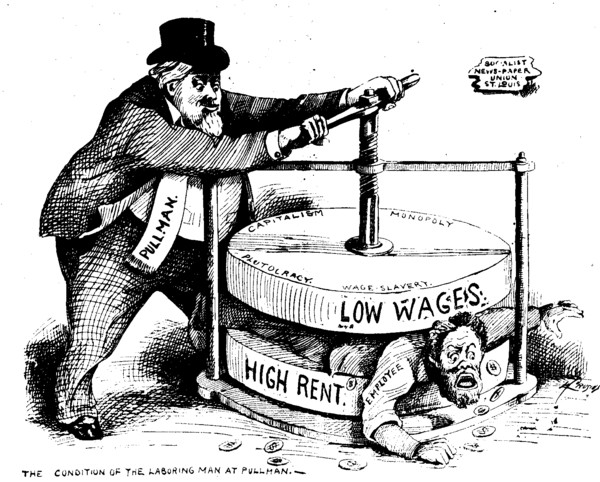

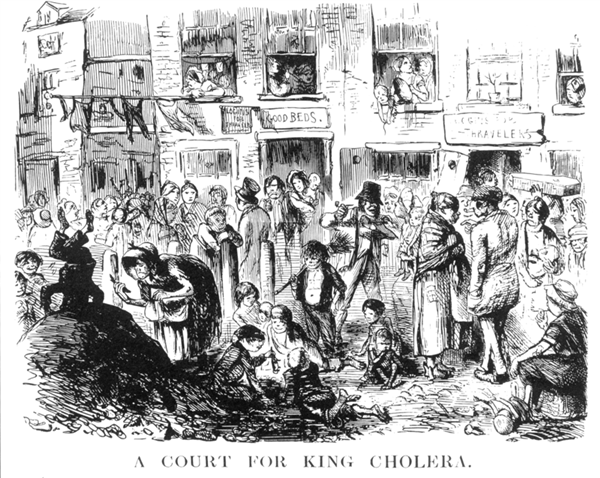

都市化と労働者階級の誕生

工場の増加に伴って、農村から都市への移住が進み、新興都市が急成長。労働者階級(プロレタリアート)が形成され、都市には労働問題や衛生・教育といった新たな課題が生まれます。

教育と科学技術の普及

「産業を支えるには知識が必要!」という考えから、学制の発布(1872年)をはじめとする教育改革が推進されました。また、西洋式の理工系教育機関(工部大学校など)が整備され、技術者や官僚の育成が進みます。

このように、日本の産業革命は明治維新という歴史の転換点から始まり、製糸業や重工業を中心に社会を激変させていきました。世界に追いつけ追い越せという気概の中で、日本は近代国家としての基盤を築いていったわけです。

|

|

|