古代ギリシア時代の日本は何時代?

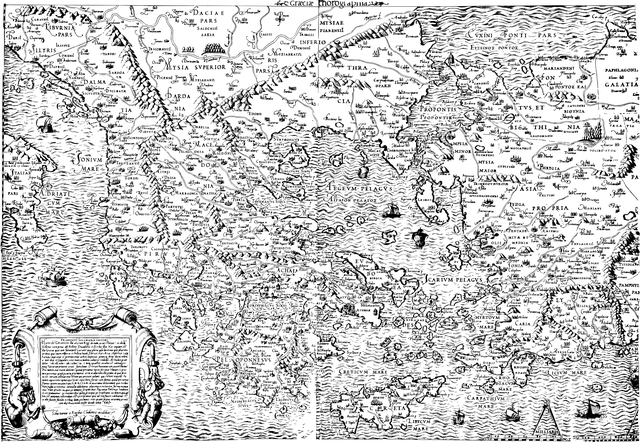

古代ギリシアが地中海で都市国家をつくり、哲学や芸術の花を咲かせていた頃、日本列島はまったく別の舞台を歩んでいました。地中海ではパルテノン神殿がそびえたつ紀元前5世紀、日本では稲作や金属器が伝わり、人々の暮らしや社会の形がガラリと変わっていったんです。ここでは、古代ギリシア時代にあたる日本の弥生時代を、前期・中期・後期の流れに沿って見ていきながら、その時代にどんな出来事があったのかをたっぷり掘り下げていきます。

|

|

|

|

|

|

弥生時代前期の出来事

古代ギリシアが地中海沿岸でポリスをつくり、哲学や芸術の花を咲かせていたそのころ、日本列島では縄文時代の狩猟採集中心の暮らしから、稲作を基盤にした新しい社会へと大きく舵を切っていました。気候の変化や大陸から伝わった技術が、人々の暮らしや村のあり方をガラリと変えていったんです。

水稲農耕の普及

北部九州で始まった稲作は、紀元前8~7世紀ごろには西日本のあちこちに広がり、畿内でもしっかり根付いていきます。湿地を生かした水田や溝を使った灌漑技術が取り入れられ、安定して稲を作れるようになりました。そのおかげで、季節ごとの農作業が暮らしの中心になり、食料をためたり分け合ったりする共同作業も登場します。さらに、大陸から伝わった鉄の農具や木製農具の改良で、作業のスピードもぐんと上がったと考えられています。

環濠集落の出現

農地や収穫物をめぐる争いが増えると、村を守るための環濠集落が登場します。堀や柵はただの防御設備ではなく、村の団結やリーダーの力を示す象徴にもなっていました。中には堀を二重三重に巡らせた大きな集落もあり、武器や戦いの跡が見つかる遺跡もあります。こうした集落は交易や祭りの場としても使われ、やがて政治の中心地の役割も担っていったんです。

|

|

|

弥生時代中期の出来事

農耕が広く行き渡り、人口もどんどん増えるにつれて、集落はより大きく、そして仕組みも複雑になっていきました。生産力が上がったことで食料などの余りが生まれ、それをめぐって政治的・軍事的な動きが表に出てくるようになったんです。

武器と防衛の発展

朝鮮半島から伝わった磨製石剣や石鏃は、日本列島で独自の形や装飾にアレンジされていきました。それは戦いの道具であると同時に、持ち主の威信を示すシンボルにもなっていたんです。争いは小さな衝突から組織立った戦闘へと発展し、広い範囲で地域間の戦いが発生します。環濠や木柵はさらに頑丈になり、武器づくりの専門職人も現れました。

大規模集落と首長の台頭

福岡平野の須玖遺跡のように、広い水田と青銅器・鉄器の製作施設を併せ持つ大きな集落が登場します。ここからは、首長の権力を示す立派な墓や副葬品が見つかっており、その存在感は圧倒的です。首長は農業の管理だけでなく、祭りの司りや軍事の指揮も行い、複数の集落をまとめる初期の「国」のような政治単位が形づくられつつありました。

|

|

|

弥生時代後期の出来事

このころになると、日本列島では各地の有力な首長たちが手を組み、初期国家と呼べるような政治のかたちが見えてきます。農業の発展や武器の進歩は支配者の力をぐっと押し上げ、地域どうしの交流や争いもますます盛んになっていったんです。

戦術と武器の進化

鉄製の短剣や銅鏃が広く使われるようになり、それまで主役だった石器はだんだん姿を消していきます。これらは威力が高く、しかも数をそろえやすかったため、武器の充実が首長の勢力差をはっきりと分けるようになりました。戦いは個人の小競り合いから集団戦へ発展し、隊列を組んだり奇襲を仕掛けたりと戦い方も進化します。武器や防具の質や量は、そのまま権力や威信を示す大事な証になっていきました。

倭国の成立と邪馬台国

2世紀の終わりごろには、いくつもの小国がまとまり倭国が誕生します。その中で女王卑弥呼が邪馬台国を治めることになりました。『魏志倭人伝』には、180年ごろに起きた内乱を卑弥呼が収め、239年には中国の魏に使いを送り朝貢したことが記されています。この外交は倭国の国際的な立場を高め、中国との政治や経済のつながりを強くし、国内の安定にもつながったと考えられます。

古代ギリシアが民主政治や哲学で世界史に名を刻んだころ、日本では稲作と金属器の導入によって社会が一気に変わり、やがて邪馬台国のような初期国家が生まれました。同じ時代でも、大陸と列島ではまったく違う歴史が流れていたんですね。

|

|

|