亜寒帯気候はなぜ「北半球」に分布するのか

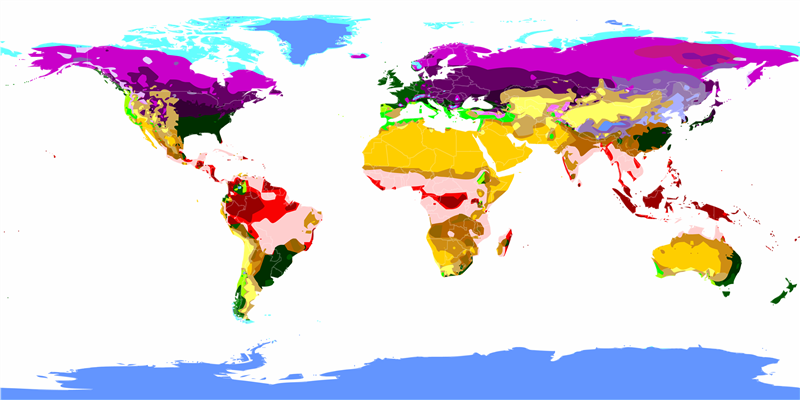

ケッペンの気候区分

紫色の地域が亜寒帯気候で、北半球に偏っていることがわかる

出典:Photo by LordToran / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 / title『Köppen-geiger-hessd-2007』より

亜寒帯気候──それは「冬がとにかく長くて寒い。でも、夏には一応10℃以上にはなる」という独特な気候です。そしてこの気候帯、じつはほぼ北半球でしか見られない(ヨーロッパでは北部や東部に限定的に分布)って知っていましたか?いったいなぜ、こうした偏りが生まれるのでしょうか?今回はその背景を、ヨーロッパの地理事情にフォーカスして解説していきます。

|

|

|

|

|

|

大陸の配置の問題

まず注目したいのは、そもそも「ヨーロッパという大陸」が、亜寒帯気候を成立させやすい場所にあるということです。

北半球は陸地が多い

ヨーロッパは北半球の中緯度から高緯度帯にかけて広がっており、しかもユーラシア大陸の一部として非常に広大な内陸性を持つ地形の中にあります。これに対して南半球には、同じ緯度帯にヨーロッパ規模の大陸が存在せず、亜寒帯気候が成立するだけの安定した大地が不足しているのです。

南半球の高緯度は海ばかり

ヨーロッパにおける亜寒帯気候──たとえばフィンランドやロシア西部など──が成り立つのは、陸地がしっかりと北緯60度以上に広がっているから。これに対して南半球では同じような緯度帯に南極海が横たわっており、そもそも「人が住める陸地」自体が乏しいのです。つまり、亜寒帯気候が成立し得る空間が南にないというのが実態なんですね。

|

|

|

大陸性気候と緯度のバランス

ヨーロッパの東側──たとえばベラルーシやロシア西部など──で亜寒帯気候が形成される背景には、緯度と同じくらい内陸性の強さが関係しています。

大陸の内部で寒暖差が生じやすい

バルト三国やロシア西部のように海から離れた地域では、冬は厳しく冷え込み、夏は一時的に暖かくなるという極端な寒暖差が生じます。この「冷たい冬と短い夏」がまさに亜寒帯気候の核心条件であり、ヨーロッパの内陸部でそれが可能なのは、大陸の構造そのものがそうさせているからです。

南半球は内陸が少ない

これに対し、たとえば南米南部やオーストラリア南部など、南半球の対応緯度には「広くて寒暖差が生まれる大地」がほとんどありません。南極大陸は氷雪気候に覆われており、人間の定住や農耕が難しい環境ばかり。結果として、ヨーロッパのような「寒いけど人が暮らせる亜寒帯」が南には存在しないのです。

|

|

|

海洋の緩和効果の影響

最後に、ヨーロッパの亜寒帯がどうやって「極端すぎない寒さ」に抑えられているのか、海との関係に注目してみましょう。

南半球は海の影響で気温が安定

南半球では大洋に囲まれた島国や海岸部が多いため、気温の変化がゆるやか。寒さが極端になりにくい代わりに、夏もあまり暑くならない。つまり、10℃を下回る冬と10℃を超える夏という亜寒帯の“両立条件”を満たしにくいのです。

北半球は内陸で気温が極端になりやすい

その点ヨーロッパ東部では、偏西風の影響が弱まる内陸部になると海洋性の緩和が効かなくなり、冷え込みが強く、夏は地表がよく温まるという気温差が生まれやすくなります。これこそが、フィンランドやロシア西部で亜寒帯気候が成り立つ理由なんですね。

亜寒帯気候がヨーロッパの北東部に集中しているのは、広い大陸、緯度の高さ、そして内陸性──この3つがうまく組み合わさっているからなんです。こうして見ると、気候の分布は地球全体の地形や風の流れとガッチリ結びついているんですね。

|

|

|