風土に根ざしたヨーロッパの食事風景西岸海洋性気候の食文化

西岸海洋性気候というのは、ヨーロッパの中でもわりと限られた地域に見られる気候なんですが、じつはその土地の食文化にまで、しっかり影響を与えてきました。

冬は思ったほど寒くならず、夏も極端な暑さにはなりにくい。そして一年を通して雨が多め──そんなおだやかで湿り気のある気候が、このタイプの大きな特徴です。

この環境だと、育ちやすい作物も自然と決まってきますし、それに合わせて人々の食習慣も形づくられていきます。保存方法、調理法、好まれる味わい──どれもが気候と結びついているんですね。 つまり、西岸海洋性気候を知ることは、その土地の「食の考え方」を知ることでもある、というわけです。

このページでは、そんな西岸海洋性気候のもとで育まれてきた食文化について、気候との関係をひも解きながら、わかりやすく解説していきます。気候から見えてくるヨーロッパの食の個性──その面白さ、ぜひ一緒にのぞいてみましょう。

|

|

|

|

|

|

西岸海洋性気候の国々

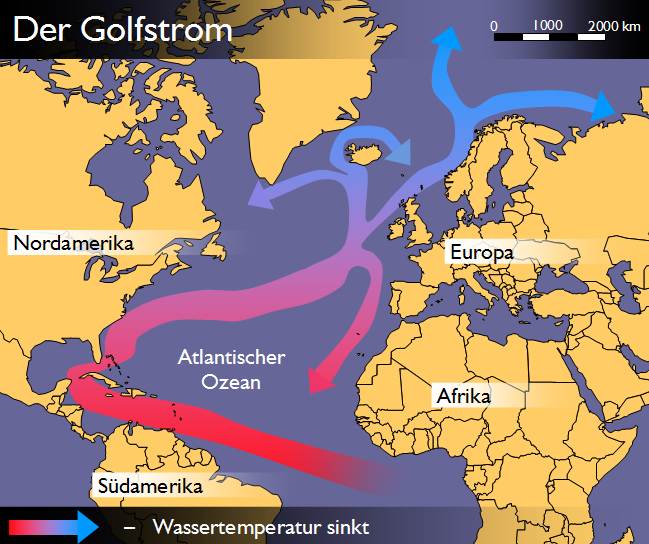

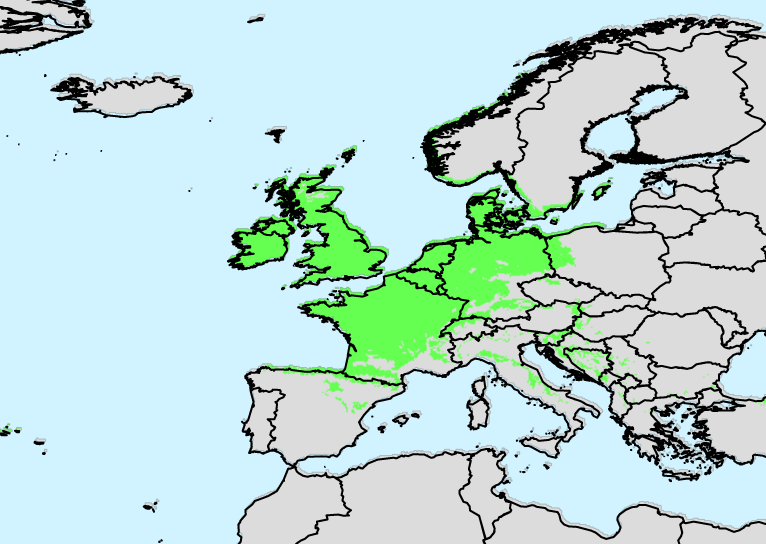

西岸海洋性気候が広がっているのは、ヨーロッパの大西洋側、つまり海に面した地域が中心になります。具体的には、イギリスやアイルランド全域、フランス北西部、ベルギー、オランダ、ドイツ北西部、デンマーク、ノルウェー南部、スペイン北西部、ポルトガル北部あたり。地図で見ると、ちょうど大西洋に沿って帯のように並んでいるのが分かります。

この地域の大きな特徴は、一年を通して比較的温暖で、雨が安定して降ること。極端な暑さや寒さが少なく、夏は涼しめ、冬もそこまで厳しくならないため、季節の移り変わりもどこか穏やかです。暮らしやすさという点では、かなり恵まれた環境と言えますね。

この安定した気候こそが、緑あふれる景観と豊かな食文化を支えてきた土台なのです。

雨と気温のバランスがいいおかげで、牧草地が広がり、穀物や果物の栽培も盛んに行われてきました。見渡す限りの緑が続く風景が当たり前になり、自然環境そのものも長い時間をかけて大切に守られてきた──そんな地域が、この西岸海洋性気候のエリアなんです。

|

|

|

地理的要因と食材の多様性

西岸海洋性気候の地域では、温暖で湿り気のある気候のおかげで、農作物がとても育ちやすくなっています。極端な寒暖差が少なく、雨も安定して降る──この条件がそろうことで、農業はぐっと安定するんですね。

こうした気候条件が、地域ごとに個性豊かな食材と食文化を生み出してきました。

とくにイギリスやフランスの一部、そして北欧の一部地域では、この気候が長年にわたって農業の大きな支えとなってきました。何が育ち、何が主食になるのか──その答えは、地理と気候にしっかり結びついているんです。

イギリスの食材

イギリスでまず思い浮かぶのが、ジャガイモやリンゴ。西岸海洋性気候のもとでは、夏の暑さが控えめで、冬も極端に冷え込まないため、これらの作物が安定して育ちます。

ジャガイモは主食として、リンゴはデザートや加工品として、昔から食卓に並んできました。派手さはなくても、日常に根づいた安心感のある食材──それがイギリスらしさとも言えますね。

フランスの食材

一方フランスでは、この気候がワイン用ブドウの栽培に力を発揮します。ボルドーやブルゴーニュといった名だたるワイン産地は、まさに西岸海洋性気候の恩恵を受けてきた地域。

雨と気温のバランスが、ブドウにゆっくりと成熟する時間を与え、奥行きのある味わいを生み出します。その結果、世界中のワイン好きが注目する土地へと成長していったんですね。気候が味をつくる──そんな言葉がぴったり当てはまる例です。

アイルランドの食材

アイルランドの食卓を支えているのは、なんといってもジャガイモ、牛肉、羊肉、そして乳製品。雨が多く、西岸海洋性気候のもとで牧草がぐんぐん育つため、家畜の飼育にとても向いているんです。

その結果、質の良い肉やミルクが身近に手に入り、バターやチーズもたっぷり使われる食文化が根づきました。さらに、海に囲まれた立地を活かして、サーモンやムール貝といったシーフードも豊富。

大地と海、両方の恵みを素直に味わうのが、アイルランドの食の魅力です。

ベルギーの食材

ベルギーは、規模こそ小さいものの食文化の密度がとても高い国。フライドポテトやワッフル、チョコレートといった定番はもちろん、ビール文化の奥深さも見逃せません。

とくにトラピストビールに代表される修道院ビールは、地域性と伝統が色濃く残る存在。海沿いの地域ではムール貝料理が親しまれ、ポテトとの組み合わせはもはや定番中の定番です。気候が安定しているからこそ、素材を活かした料理が発展してきたんですね。

オランダの食材

オランダと聞いて、まず思い浮かぶのはチーズという方も多いはず。エダムやゴーダといった有名どころは、乳牛の飼育に適した気候があってこそ生まれました。

そのほかにも、ニシンの塩漬け「ハーリング」に代表される魚料理がよく食べられ、パンやジャガイモを中心とした素朴な家庭料理が主流です。派手さはありませんが、栄養価が高く、毎日の暮らしに寄り添った食文化が、この国の大きな特徴と言えるでしょう。

ドイツ北西部の食材

ドイツ北西部では、昔ながらの肉料理とキャベツ料理が食卓の定番です。ソーセージやベーコンといった加工肉が豊富で、ジャガイモは毎日の食事に欠かせない存在。気候が安定しているからこそ、こうした主食作物がしっかり根づいてきました。

さらにビール文化も非常に根強く、沿岸部ではニシンやサバなどの魚料理もよく食べられています。陸と海、両方の恵みを無駄なく使う食文化ですね。

デンマークの食材

デンマークといえば、やはりスモーブロー。黒パンの上に、魚、肉、チーズ、野菜などを自由にのせるオープンサンドは、この国の気候と農業環境をそのまま映した料理です。

野菜や穀物もよく育つため食材の幅が広く、さらにピクルスや燻製といった保存食文化も今なお健在。

西岸海洋性気候の「穏やかさ」が、シンプルだけど完成度の高い食を育てた好例です。

ノルウェー南部の食材

ノルウェー南部は、まさに魚介の宝庫。サーモン、タラ、ニシンといった魚が豊富で、スープや燻製、フィッシュケーキなど、魚を主役にした家庭料理がずらりと並びます。

寒い季節に備えて、干物や塩漬けなどの保存食も発達しており、根菜類と組み合わせた温かい料理が多いのも特徴。気候と生活が直結した、実用的な食文化です。

スペイン北西部の食材

スペイン北西部、ガリシア地方では、海の幸と山の幸の両方が楽しめます。サバやタコ、ムール貝などのシーフード料理が豊富で、素材の味を活かした調理が基本。

一方で、牧草地にも恵まれているため肉料理も多く、エンパナダのような郷土料理が親しまれています。スペインの中でも、比較的さっぱりした味わいが多い地域です。

ポルトガル北部の食材

ポルトガル北部は、穏やかな気候のもとでブドウやオリーブがよく育つ地域。とくにポートワインの名産地として知られ、食と酒が密接に結びついています。

魚介類も非常に豊富で、干しダラのバカリャウや、ジャガイモとキャベツを使ったカルド・ヴェルデなど、素朴ながら滋味深い家庭料理が今も大切に受け継がれています。

海沿いの地域では、新鮮な魚介が食卓に欠かせません。たとえば、イギリスのフィッシュアンドチップスや、フランスのブイヤベースなんかがその代表ですね。これらの料理は、まさにその土地の気候と暮らしから生まれた、愛され続けてきた味なんです。

|

|

|

歴史的背景と食文化の形成

西岸海洋性気候の地域で育まれてきた食文化は、単に「気候が穏やかだから」という理由だけで説明できるものではありません。そこには、長い歴史の積み重ねや、人々が経験してきた出来事がしっかり刻み込まれています。

料理一つひとつが、いわばその土地の記憶。 西岸海洋性気候の食文化は、気候と歴史が重なり合って形づくられてきた“生きた文化”なのです。

ローマ帝国の影響

イギリスの食文化をたどると、ローマ帝国の影響が今も感じられます。ローマ人がもたらしたオリーブオイルやワインは、当時の地元食材と組み合わさり、新しい料理の発想を生み出しました。

こうした「外から来た食文化を取り入れて自分たちのものにする」姿勢は、現代のイギリス料理にも残っていて、地中海風の調味料を使った料理が見られるのは、その名残と言えるでしょう。

中世フランス料理の影響

中世フランスでは、王族や貴族の食卓を彩るために、料理の技法が徹底的に磨かれていきました。素材の選び方、火の入れ方、盛り付け──その一つひとつが洗練され、やがてフランス料理の基礎として定着します。

現在のフランス料理が「芸術」と評されることが多いのも、この長い積み重ねがあってこそなんですね。

バイキング時代の影響

北欧の食文化には、バイキング時代の生活の知恵が色濃く残っています。

スウェーデンのスモーガスボードや、ノルウェーのルテフィスクに代表される保存食文化は、厳しい自然環境の中で生き抜くための工夫から生まれました。

干す、塩漬けにする、発酵させる──そうした技法は、今も家庭料理として大切に受け継がれています。

宗教の影響

そしてもう一つ重要なのが宗教の存在です。

キリスト教文化の影響を受け、クリスマスやイースターといった宗教行事には、地域ごとに決まった特別な料理が並びます。

その内容には、その土地ならではの歴史や価値観が反映されていて、食卓を囲むことで文化が次の世代へと受け渡されていく。

西岸海洋性気候の食文化は、こうして今も静かに受け継がれているのです。

|

|

|

気候変動の食文化への影響

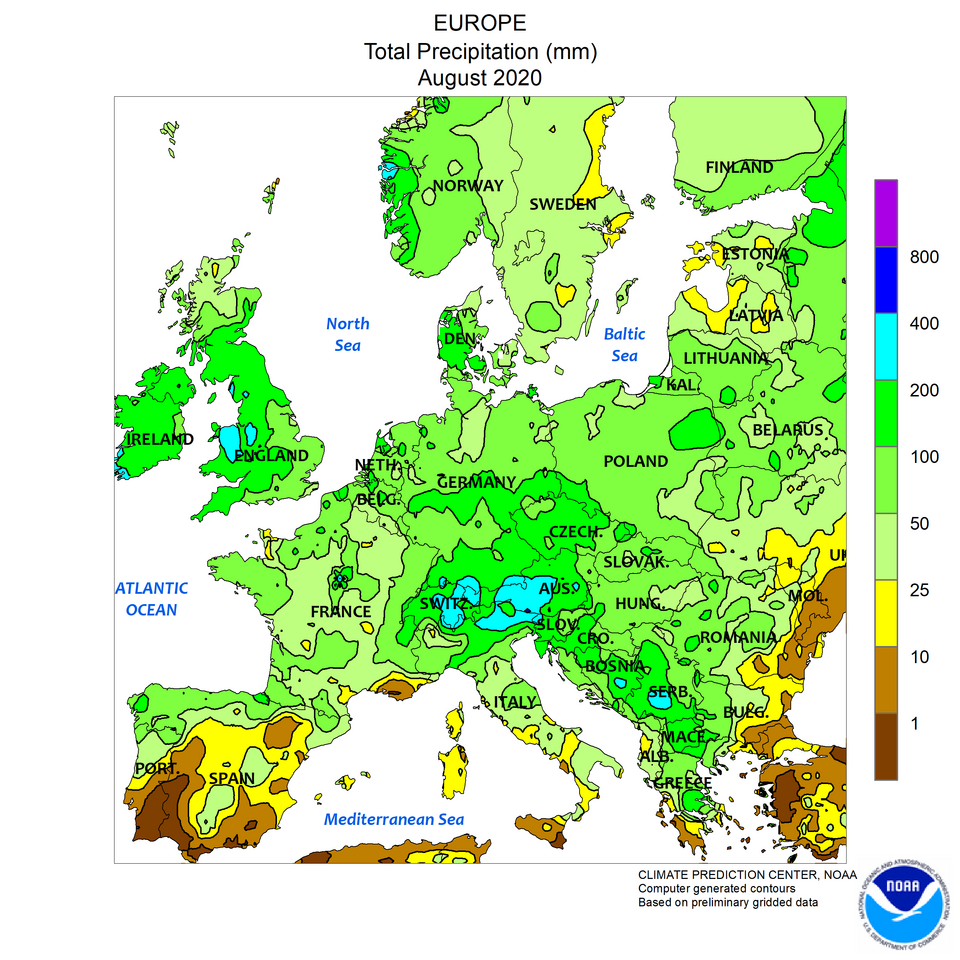

気候変動は、西岸海洋性気候の地域に根づいてきた食文化にも、じわじわと影を落とし始めています。

これまで当たり前だった食材や料理が、これから先も同じ形で残り続けるのか──そんな問いが、いま現実的なものとして突きつけられているんです。

気候の変化は、食卓の風景そのものを静かに書き換えつつあります。

ワイン産業への気温変動の影響

ワインづくりに欠かせないブドウは、じつはとても繊細。

気温が少し変わるだけでも、糖度や酸味のバランスが崩れ、品質に大きな差が出てしまいます。

ワインの名産地として知られる地域ほど、これまで「安定した気候」に支えられてきました。

だからこそ温暖化によってその前提が揺らぐと、香りや味わいといった繊細な個性にまで影響が及ぶ可能性があるのです。

漁業と伝統料理の変化

海の変化も、見過ごすことはできません。

海水温が上昇すると、魚たちはより快適な場所を求めて移動してしまいます。

その結果、これまで当たり前のように獲れていた魚が、ある年を境にぱったり姿を消す──そんな事態も起こり得ます。

そうなれば、地元の伝統料理にも影響が出るのは避けられません。海とともに育ってきた食文化ほど、その変化は大きく感じられるはずです。

農業生産への影響と適応の必要性

農業もまた、気候変動の影響を強く受ける分野です。

気温や降水量が極端になると、作物の生育や収穫時期が安定しなくなります。

そうなると、農家は新しい品種を導入したり、栽培方法を見直したりする必要に迫られます。

その積み重ねが、やがて料理に使われる食材を変え、食卓の風景そのものを少しずつ変化させていくのです。

未来の食文化とその課題

これからの時代は、新しい作物や技術を取り入れながら、食文化を守っていくフェーズに入っていくのかもしれません。

多様化が進むなかで、何を残し、何を変えていくのか。

気候と向き合いながら、自分たちが大切にしてきた「味の記憶」をどう未来へ手渡していくのか──西岸海洋性気候の食文化は、いまその分岐点に立たされているのです。

西岸海洋性気候は、ヨーロッパの食文化と長いあいだ寄り添ってきた、とても重要な気候条件です。

おだやかな気温と安定した降水量がもたらす豊かな農産物と水産資源、そこに歴史の中で積み重ねられてきた多彩な食習慣が重なり、地域ごとに個性あふれる食のかたちが育まれてきました。

気候・歴史・人の営みが重なり合って、ヨーロッパの食文化は形づくられてきたのです。

さらに現代では、気候変動という新たな要素が加わり、これまで当たり前だった食材や料理のあり方も少しずつ変わり始めています。それでもこの地域の食文化は、環境の変化を受け止めながら、新しい工夫を取り入れ、しなやかに適応してきました。

こうした視点から見ていくと、西岸海洋性気候の食文化が、いかに豊かで奥行きがあり、変化に強い文化なのかが、より立体的に浮かび上がってきます。気候を知ることは、食を知ること──その面白さを、改めて感じさせてくれるテーマですね。

|

|

|