なぜ負けた?第二次世界大戦におけるナチスの誤算「ナチス・ドイツの三大敗因」とは何か

第二次世界大戦を語る場面で、よく投げかけられるのが「なぜナチス・ドイツは敗北したのか?」という疑問です。電撃戦で次々とヨーロッパを制圧し、「このまま行くのでは?」と思わせた国が、わずか6年で完全に崩れ去ってしまった──この展開、やはり気になりますよね。

ですが、その理由は「ここがダメだった!」と一言で片づけられるほど単純ではありません。いくつもの判断ミス、そして国そのものが抱えていた構造的な弱点。それらが少しずつ、でも確実に積み重なっていった結果だったのです。

この記事では、ナチス・ドイツの運命を決定づけた三つの大きな敗因に注目しながら、戦局がどのように傾いていったのかを整理していきます。 短期的な成功の裏に潜んでいた「見えにくい綻び」を追いかけていくこと──それが、敗北の本質を理解する近道です。

戦争の流れを俯瞰しつつ、「なぜ勝てなかったのか」を一緒にひも解いていきましょう。

|

|

|

|

|

|

①独ソ戦の泥沼化

解放後のスターリングラード中心部

ドイツ軍が東部戦線で大敗を喫したスターリングラードの戦いは、第二次世界大戦の転換点となった壮絶な市街戦だった

出典:Georgiy Zelma(撮影者) / RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0 / title『RIAN_archive_602161_Center_of_Stalingrad_after_liberation』より

ナチス・ドイツにとって、最大級の読み違いだった出来事。それが、ソ連との全面戦争──いわゆる独ソ戦です。ヒトラーの頭の中では、ここも「短期間で片がつく戦争」のはずでした。ところが現実は、想像以上に重く、そして深い泥沼。引き返すこともできないまま、体力を根こそぎ削られていく展開になってしまいます。

バルバロッサ作戦への過信

1941年6月に始まったバルバロッサ作戦。開戦直後のドイツ軍は、これまで通りの電撃戦でソ連領内を一気に押し込み、「やはり勝てる」と誰もが思いました。

ですが、そこに立ちはだかったのが想像を超える現実です。果てしなく広がる国土、伸びきった補給線、そして容赦のない冬将軍。モスクワ目前で進軍は止まり、作戦はじわじわと失速していきます。

短期決戦を前提にした計画そのものが、ソ連という相手には通用しなかった──それが、この時点ではっきりしてしまったのです。

ソ連の粘り強い反撃

決定打となったのが、スターリングラードの戦い(1942〜1943年)でした。市街戦と包囲戦の末、ドイツ第6軍はまるごと壊滅。これは単なる一敗ではなく、取り返しのつかない衝撃でした。

この瞬間を境に、戦局は完全に反転します。ソ連軍は少しずつ、しかし確実に西へ前進。ドイツ軍は押し返される一方となり、東部戦線は「勝利への道」ではなく、「敗北へと続く起点」へと変わっていきました。

ここで失ったのは兵力だけではありません。主導権、余力、そして戦争を支える時間──そのすべてだったのです。

|

|

|

②アメリカ参戦と経済力の差

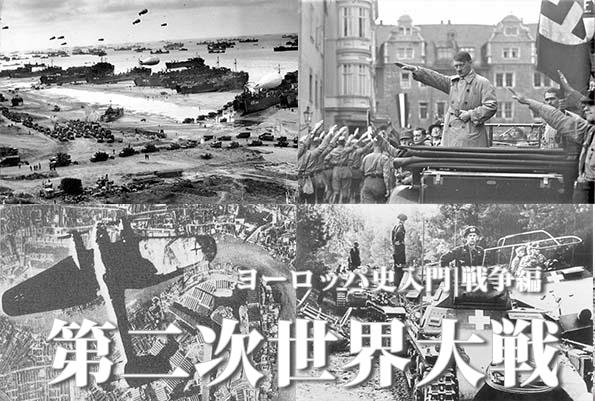

ノルマンディー上陸作戦の様子

ナチス占領下のフランスを解放すべく、アメリカの参戦により開始されたノルマンディー上陸作戦は、連合軍の反攻の決定打となった

出典:U.S. National Archives / Public domainより

もうひとつ、戦争の流れを大きく変えてしまった出来事があります。それが、1941年12月のアメリカ参戦です。

これによってナチス・ドイツは、自分たちとは桁そのものが違う「資源力」と「工業力」を持つ相手と、真正面から向き合うことになってしまいました。

戦争のスケールが一変

開戦当初、アメリカはヨーロッパで直接戦う立場ではありませんでした。ところが、真珠湾攻撃をきっかけに対日戦争が始まり、その流れでドイツとも正式に交戦。

その結果、ドイツはイギリス・ソ連・アメリカという三大国を同時に相手取る状況へと追い込まれます。

これはもう、局地戦の延長ではありません。戦争そのもののスケールが、一段も二段も跳ね上がった瞬間でした。

埋められない生産力の差

とくに致命的だったのが、工業力の差です。ドイツが年間約2万台の戦車を生産していた時期、アメリカやソ連は、その倍以上を平然と作り続けていました。

戦車だけではありません。航空機、弾薬、燃料、輸送船──どれを取っても、量で勝負にならない。壊されても、すぐに次が出てくる。その現実が、前線の兵士たちに重くのしかかっていきます。

どれだけ戦術が優れていても、どれだけ勇敢に戦っても、補給が追いつかなければ意味がありません。

アメリカ参戦によって、戦争は「腕前の勝負」から「国家の体力勝負」へと完全に変わってしまった。

その時点で、ドイツはすでに不利なリングに立たされていたのです。

|

|

|

③ヒトラーの独裁的な戦争指導

ニュルンベルク党大会のヒトラー

そして見逃せないのが、兵器や作戦以前の問題──ナチス政権そのものが抱えていた体制の歪みです。とりわけ、ヒトラーの独裁的な意思決定が、軍の柔軟な判断を次々と封じてしまった点については、多くの歴史家が共通して指摘しています。

戦争が長期化するほど、その影響は静かに、しかし確実に広がっていきました。

将軍たちの声が届かなくなった

戦争初期のヒトラーは、電撃戦を後押しする存在として、ある種のカリスマ性を発揮していました。ところが戦局が悪化し始めると状況は一変します。

現場を知る将軍たちの進言を退け、自らの判断を最優先。撤退すべき場面でも命令を出さず、結果として包囲殲滅を招いたスターリングラードの悲劇は、その象徴といえるでしょう。

現実を直視せず、判断を修正できなくなった指導体制──それ自体が、最大の弱点になっていたのです。

内部抗争が戦争を削っていく

さらに厄介だったのが、ナチス内部の権力争いです。ゲーリング、ヒムラー、ゲッベルスといった幹部たちは、それぞれが自分の立場を優先し、足並みは揃わないまま。

その結果、軍と党の連携は深刻なレベルで機能不全に陥ります。情報は共有されず、補給は滞り、現場の声は上に届かない。

こうしたバラバラな組織運営の中で、長期戦を安定して続けることなど、そもそも無理な話でした。

戦争は、単に強い兵器や大胆な作戦だけでは続けられません。

柔軟な判断、現場との信頼関係、そして組織としての一体感。そのすべてを欠いた指導体制が、ナチス・ドイツの足元を静かに、しかし確実に崩していったのです。

こうして全体を振り返ってみると、ナチス・ドイツの敗北は、ひとつの作戦ミスで説明できるものではありません。

そこにあったのは、無謀な拡大主義、先を見据えない戦争遂行、そして独裁体制そのものが抱える限界──この三つが同時にのしかかる、逃げ場のない状況でした。

短期間での勝利に成功したからこそ、自分たちの力を過信してしまった。立ち止まって考える余裕を失い、引き返す判断もできなくなっていった。その積み重ねが、気づかぬうちに首を絞めていったのです。 圧倒的な強さの裏側には、修正できない弱点が静かに潜んでいた──それが、この戦争のもっとも重要な教訓と言えるでしょう。

ナチス・ドイツの崩壊は、突然訪れたものではありません。

勝ち続けたがゆえに見えなくなった現実が、歴史の流れの中で少しずつ、しかし確実に明るみに出ていった。その結果として迎えた敗北だったのです。

|

|

|