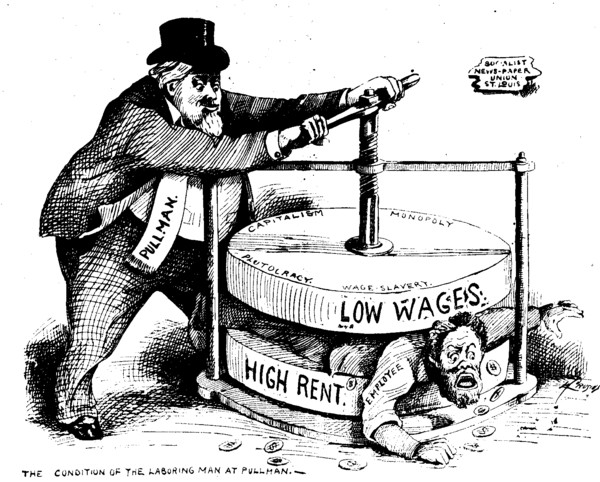

なぜ産業革命が「植民地主義」に火をつけたのか

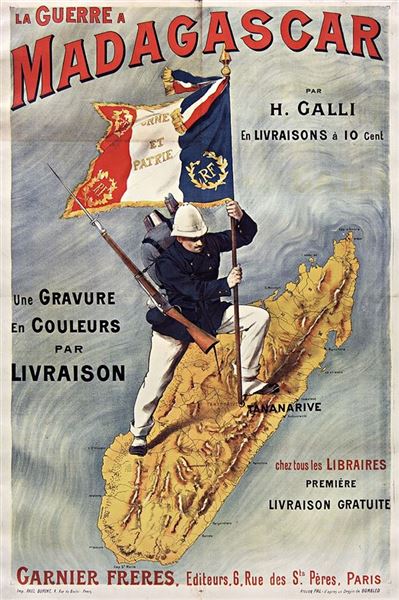

「マダガスカル征伐」を喧伝するフランスのポスター(1895年)

産業革命って、一見すると工場や機械の話ばかりに思えますよね。でもその裏には、「世界を変えてしまう」ほどの深い波及効果がありました。とりわけ大きかったのが、植民地主義への火付け役になったこと。今回は、なぜ産業革命が列強諸国の“植民地争奪戦”を加速させたのか、その因果関係をわかりやすくかみ砕いて解説していきます。

|

|

|

|

|

|

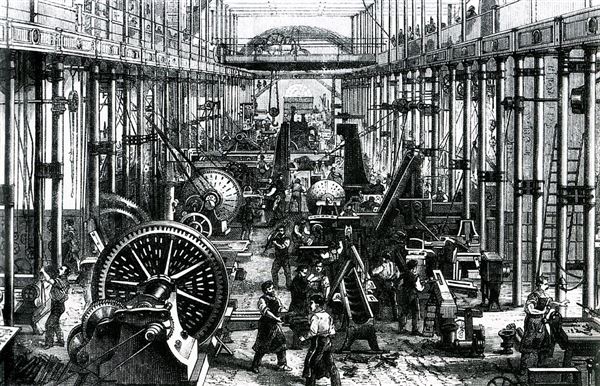

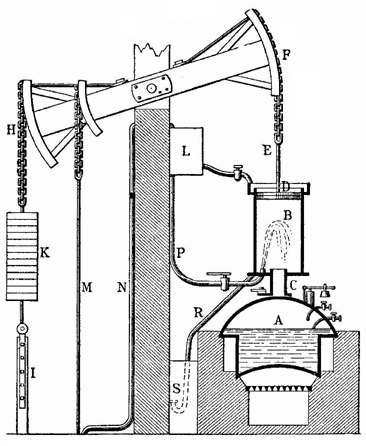

産業革命が生んだ「需要の爆発」

まずは、国内の産業が急成長したことで、ヨーロッパ各国にどんな“渇望”が生まれたのかを見ていきましょう。

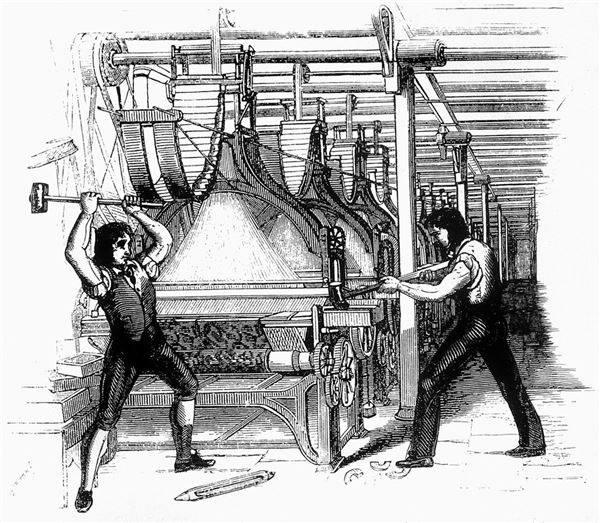

原料を求めて

産業革命で大量の繊維製品や鉄製品を作れるようになると、その材料もどんどん必要になります。とくに綿花・ゴム・石炭・鉄鉱石などは、国内だけじゃまったく足りなくなったんです。そこで、ヨーロッパ列強は自給できない資源をアジアやアフリカの植民地に求めるようになったというわけ。

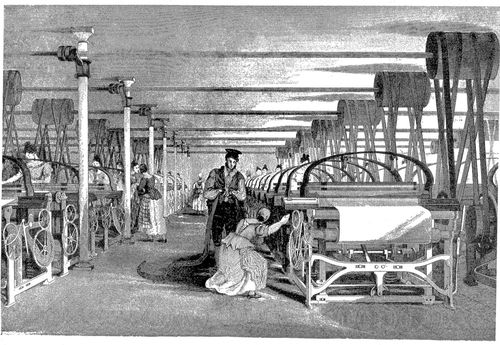

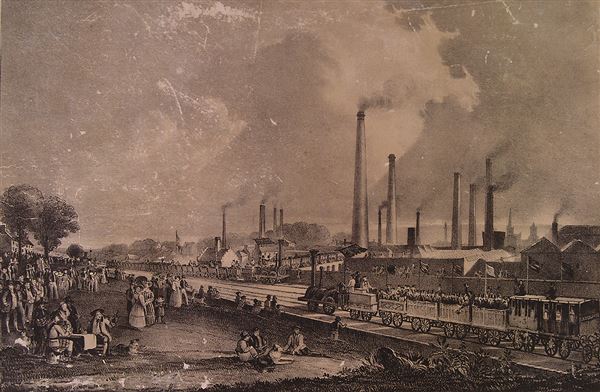

市場を求めて

「作る力」が一気に強化されると、今度は「売る場所」が必要になります。国内市場だけではすぐに飽和してしまうため、新たな販路として植民地を開拓し、製品をどんどん輸出していく戦略がとられるようになったのです。

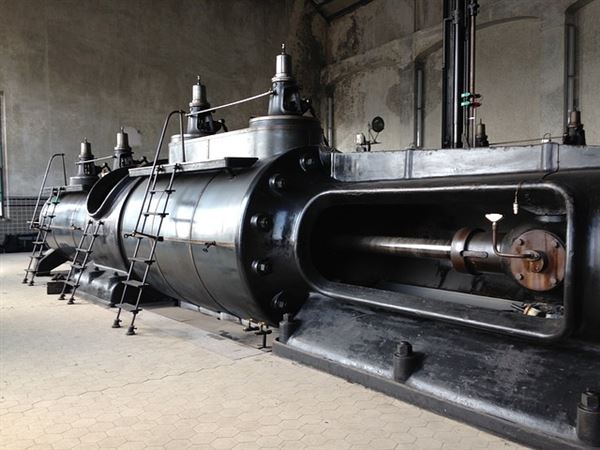

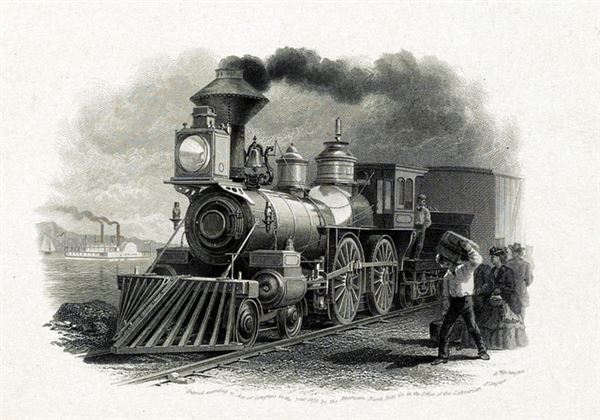

投資先としての魅力

工業化が進むと、資本もどんどん蓄積されていきます。これをどこに投資するかという話になったとき、開発途上の植民地はまさに格好の資本投下先でした。鉄道・港・農園などに投資して利益をあげる仕組みができていったのです。

|

|

|

列強による植民地拡大の動き

産業革命を遂げた国々が、なぜ我先にと海外に進出したのか? その歴史的背景をひもといていきます。

イギリス帝国の先行

イギリスは世界で最も早く産業革命を成功させた国。その結果、インドを「綿花の供給地」かつ「綿製品の市場」としてがっつり組み込み、アヘン戦争などを通じて中国市場にも進出しました。植民地主義の“モデルケース”といえる存在ですね。

ベルリン会議とアフリカ分割

19世紀後半になると、ドイツやイタリアもようやく産業革命に追いつき始めます。すると彼らも「植民地がほしい」と言い出し、アフリカ大陸をめぐる争奪戦が激化。1884年のベルリン会議では、列強が「誰がどこを取るか」を話し合うという、なんとも身勝手な「世界の取り決め」が行われたのです。

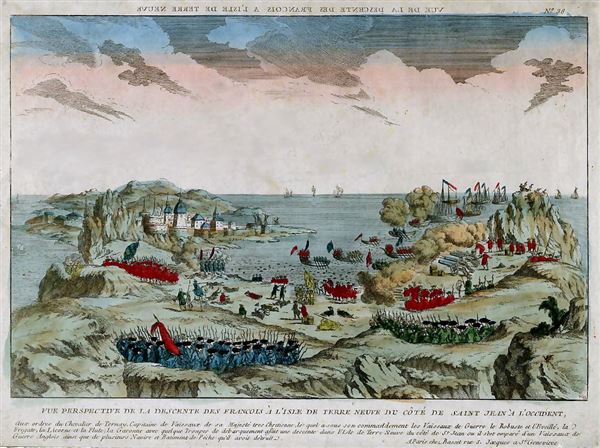

フランスやベルギーも参戦

フランスはアルジェリアやインドシナ半島、ベルギーはコンゴを支配し、それぞれの工業力を支えるために植民地経済をフル活用。こうしてヨーロッパ列強の競争は、ついに「地球規模」にまで広がっていきました。

|

|

|

植民地主義がもたらした影響

では、こうして加速した植民地支配は、世界にどんな影響を与えたのでしょうか?

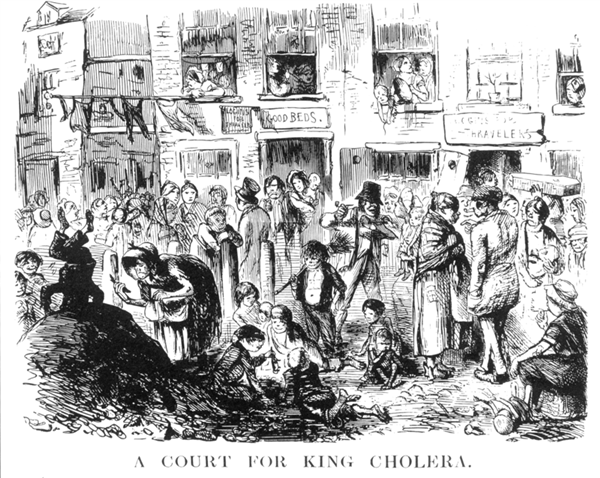

グローバル格差の始まり

ヨーロッパ諸国が植民地から資源・労働力・市場を得て豊かになっていく一方で、植民地側は収奪され続ける立場に置かれました。この構造が、現代の経済格差の起源のひとつにもなっているのです。

植民地独立運動の萌芽

過酷な支配に反発する形で、20世紀初頭には独立運動の火種があちこちでくすぶり始めます。とくに第一次世界大戦後には「自決権」の考え方も広まり、植民地主義の限界も見えはじめていきました。

価値観の衝突と文化の摩擦

一方的な支配は、文化や宗教、言語の押し付けにもつながり、植民地社会に深い傷を残しました。現代でも民族・宗教の対立が残っている地域は、じつはこの時代の影響が根強く残っているんです。

このように、産業革命が植民地主義の引き金となったのは、「資源・市場・投資先」という経済的な理由が根底にあったからなんですね。経済の爆発的な成長が、やがて地球規模の支配と搾取へとつながっていった…まさに“欲望の連鎖”だったといえるでしょう。

|

|

|