第三次産業革命の特徴とその影響について

「第三次産業革命」って聞くと、ちょっとピンとこないかもしれません。でも、これこそが私たちの暮らしの根っこにある技術革命なんです。20世紀後半から始まったこの革命では、工場の動力や機械ではなく、情報・コンピューター・通信技術が中心になっていきました。つまり、デジタル社会の入り口。ではその特徴と影響について、じっくり見ていきましょう。

|

|

|

|

|

|

第三次産業革命の特徴

モノづくりの現場がどう変わったのか、そして技術がどんなふうに進化したのかをまずはチェック。

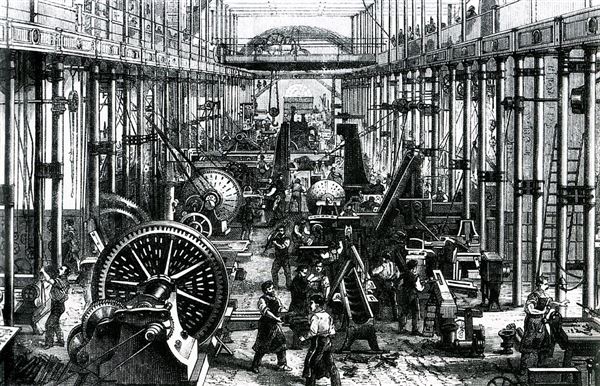

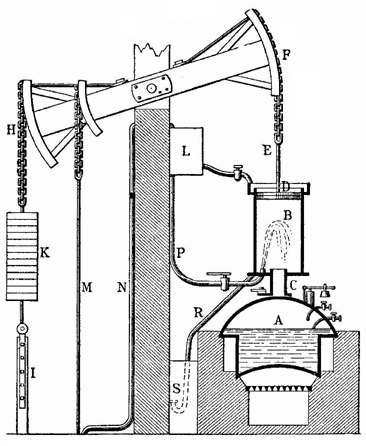

電子工学と情報技術の進展

1950年代後半から1960年代にかけて登場したトランジスタや集積回路(IC)によって、機械の頭脳ともいえる部分がコンパクトかつ高性能に。これがやがてコンピューターやロボットの導入へとつながっていきます。

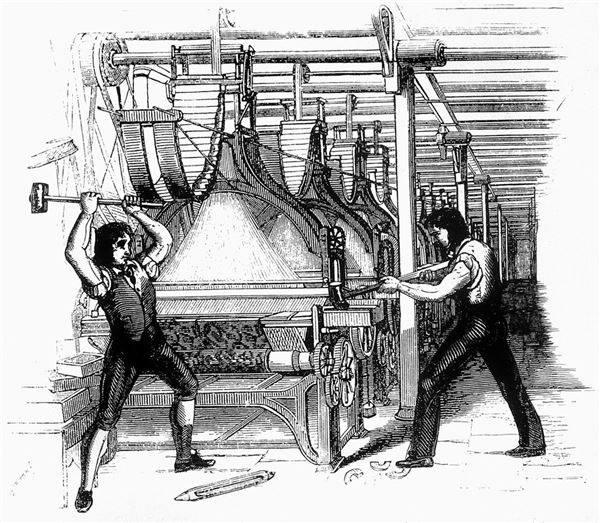

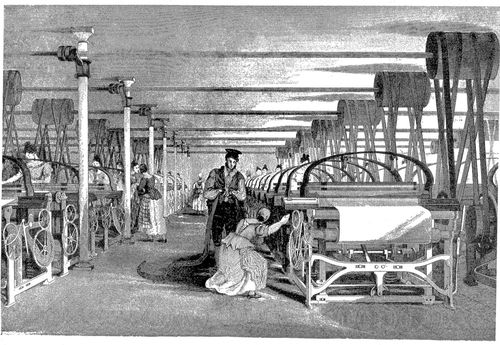

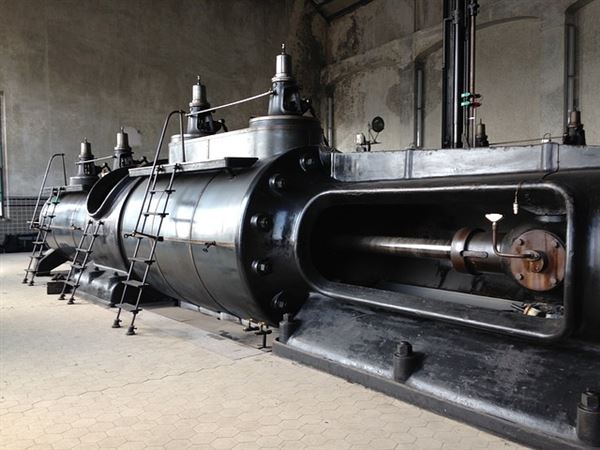

オートメーションと生産の効率化

人間の代わりにプログラムで機械が自動作業をこなすようになったことで、工場の生産性はぐんとアップ。このオートメーション化は、自動車産業や電子機器産業を中心に、世界中の製造業に革命をもたらしました。

|

|

|

経済と社会への影響

工場の中だけでなく、わたしたちの仕事や暮らしにも、この技術革新は大きな波をもたらします。

サービス業と情報産業の拡大

これまで工業が中心だった経済構造が変化し、サービス業・情報通信業がグンと成長。たとえばソフトウェア開発、通信、広告、金融などの分野が新たな花形産業に。産業の「主役交代」が起こったわけですね。

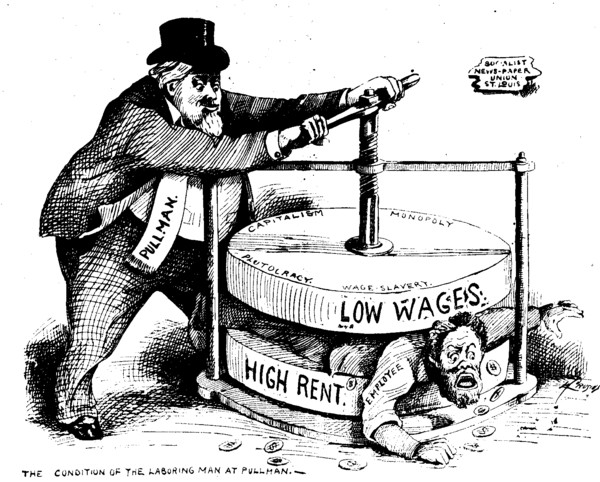

働き方の変化と新たな格差

知識や情報を操る能力が重視されるようになり、知識労働者(ホワイトカラー)が増加。一方で、肉体労働の現場では仕事が機械に奪われる場面も。これによって雇用形態の多様化や所得格差といった新たな問題も生まれたのです。

|

|

|

グローバル社会への広がり

技術革新が国境を越えていくと、世界全体の構造まで大きく塗り替えていきます。

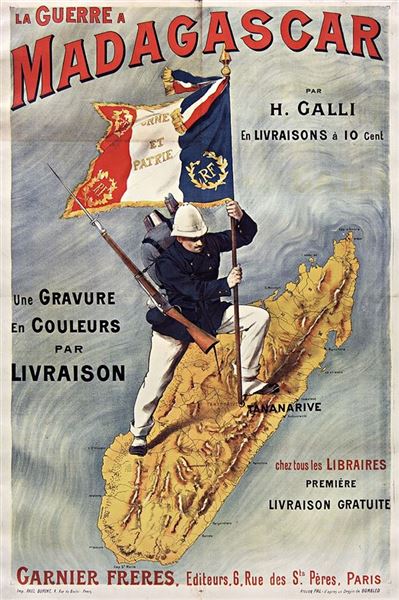

国際分業の加速

通信技術や物流システムの進化によって、工場をコストの安い国に移すといったグローバルな分業が加速。たとえば、設計はアメリカ、生産は中国、販売はヨーロッパといった形の国境をまたぐビジネスモデルが一般化しました。

インターネットによる情報革命

1990年代に入るとインターネットが一気に普及。これは単なる通信手段を超えて、ビジネス、教育、政治、文化のあり方を根底から揺るがす革命的な出来事に。SNS、電子商取引、デジタル広告など、今や当たり前の仕組みがここから生まれました。

第三次産業革命は、目に見える機械の進歩だけじゃなく、情報や知識という「見えない資源」が社会の中心になった時代でした。デジタル社会の扉を開けたこの革命が、今の私たちの暮らしにつながっているわけですね。

|

|

|