「産業革命」と「エネルギー革命」の違いとは

産業革命とエネルギー革命──この2つの言葉、似ているようでじつは中身がまったく違うんです。もちろん関係はあるんですが、それぞれが指している時代背景や技術革新の内容は異なります。今回は、この2つの“革命”がどう違い、どうつながっているのかをわかりやすく整理してみましょう。

|

|

|

|

|

|

「革命」の範囲の違い

まずは、そもそも「産業革命」と「エネルギー革命」という言葉が、どんな文脈で使われているかを見ていきます。

産業革命は生産の仕組みを変えた

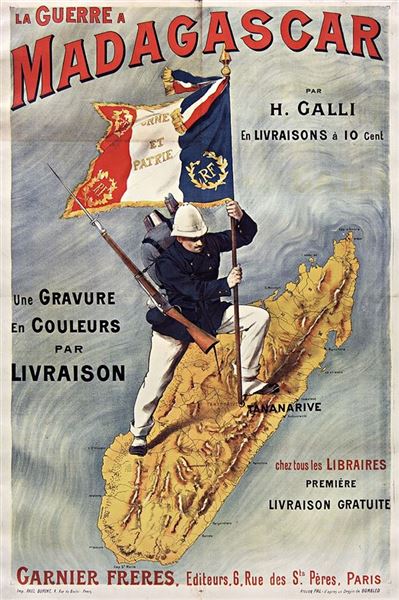

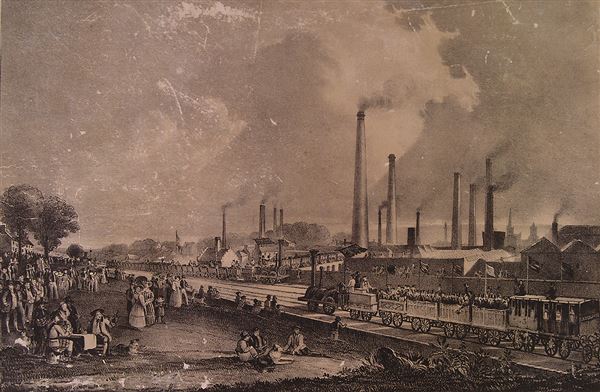

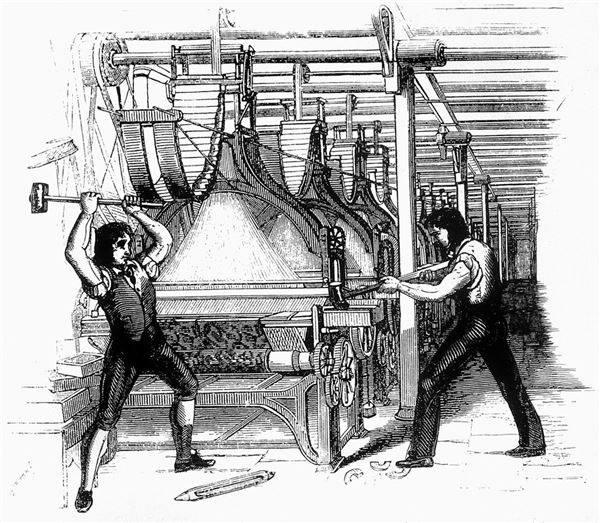

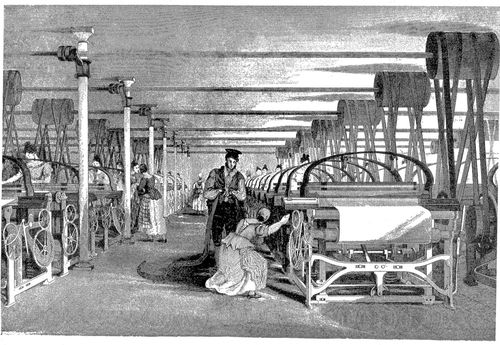

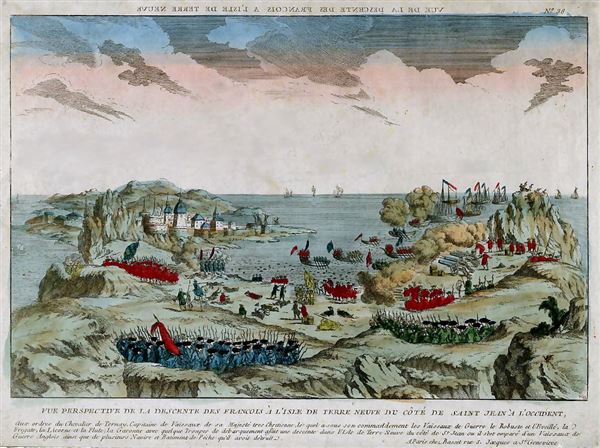

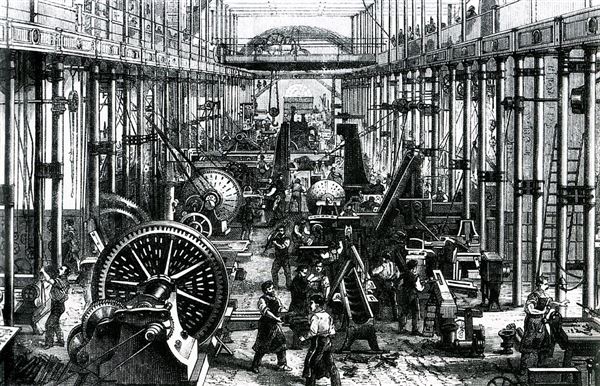

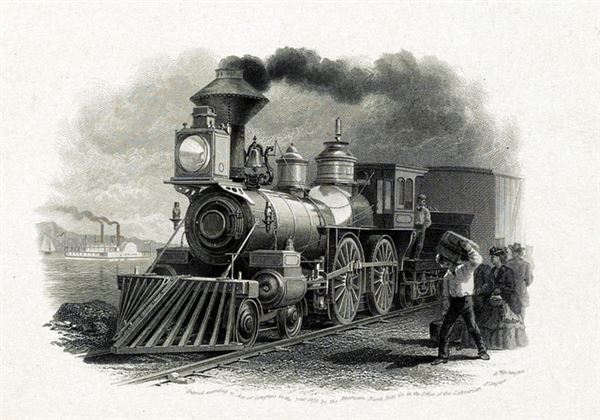

18世紀後半のイギリスで始まった産業革命は、それまで手作業中心だったものづくりを、機械と工場による大量生産体制に転換させた出来事でした。ここでは繊維業・鉄鋼業・輸送(蒸気機関車)などが一気に伸び、社会の構造そのものが変わったのです。

エネルギー革命は動力源を変えた

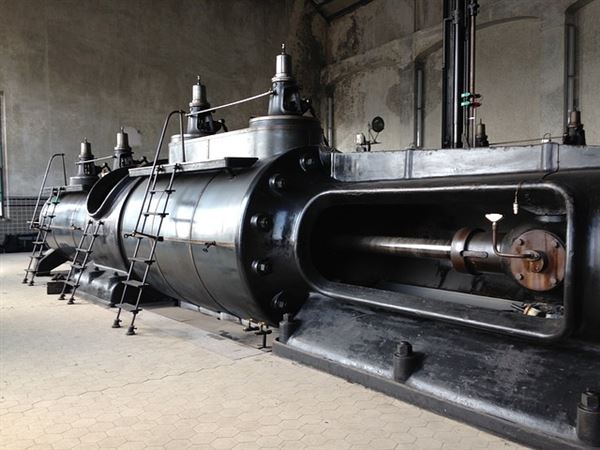

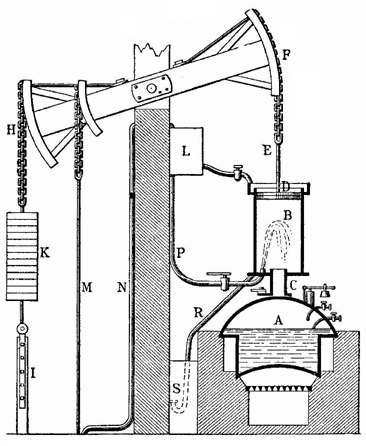

それに対して「エネルギー革命」という言葉は、人類の主要なエネルギー源が切り替わったときに使われます。たとえば、木材や人力・畜力に頼っていた時代から石炭→石油→原子力→再生可能エネルギーへと推移していく過程が、いくつかの段階に分けて「○○エネルギー革命」と呼ばれてきたのです。

|

|

|

起きたタイミングと背景の違い

両者はどちらも“技術革新”がキーワードですが、時代やきっかけはそれぞれ異なっています。

産業革命:18世紀後半のイギリス

1760年代~1830年代にかけて、イギリスで始まった産業革命では、石炭と蒸気機関が産業のエンジンとして大活躍。この頃はまだ「石炭=エネルギー革命」ではなく、あくまで産業構造の変化に焦点が当たっていたんですね。

エネルギー革命:20世紀以降に本格化

一方、エネルギー革命という概念が一般化するのは20世紀になってから。とくに石油や天然ガスの大量利用が始まり、電力・モーター社会へと切り替わったことで、社会インフラ全体が塗り替えられていきました。これは単なる「産業の変化」ではなく、暮らし方・都市のあり方・国際政治にまで大きく関わるインパクトを持つものでした。

|

|

|

それぞれがもたらした影響の違い

では、それぞれの革命は何を変えたのか? その“変化の範囲”に注目してみましょう。

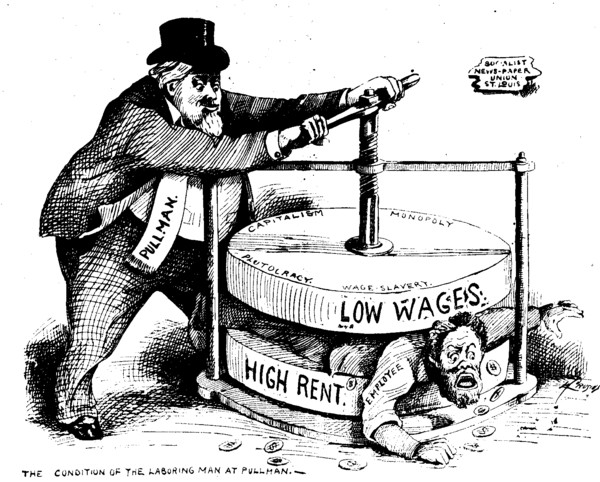

産業革命は「生産構造」の革命

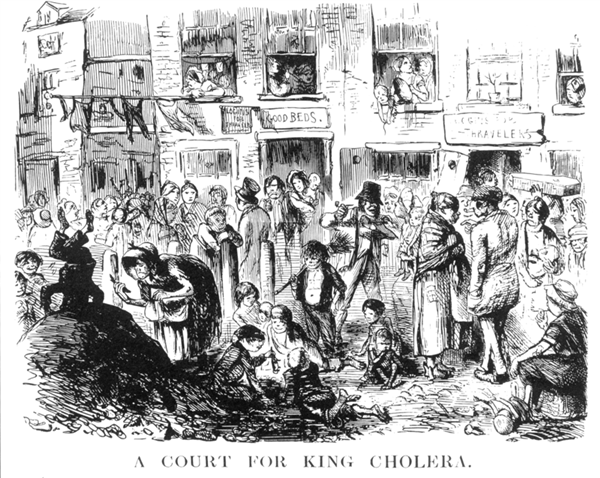

労働の仕組みが変わり、工場が生まれ、都市が膨張し、資本家と労働者という階級も生まれました。つまり、産業革命は社会構造そのものを変えてしまった大事件だったんですね。

エネルギー革命は「生活構造」の革命

冷蔵庫・電灯・自動車・エアコン…これらは全部、安定したエネルギー供給なしには成り立ちません。エネルギー革命は、人々の暮らしを一変させ、24時間稼働する社会の基盤をつくったのです。

|

|

|

密接に関係しながらも独立した存在

結局のところ、産業革命とエネルギー革命は“仲良しだけど別物”という関係です。

産業革命がエネルギー革命を促した

産業革命で「もっと動力が欲しい!」「もっと効率的に工場を回したい!」という欲求が高まり、石炭の需要が爆発。これが結果的に石炭を中心とする第一次エネルギー革命につながったわけです。

その後の産業はエネルギーに依存

20世紀以降、あらゆる産業は電力・石油・天然ガスを前提に成り立つようになり、「工業化=エネルギー依存」とも言える構図ができあがっていきました。つまり、エネルギー革命がなければ、産業の近代化は失速していたかもしれないのですね。

このように、「産業革命」は生産体制の劇的な変化、「エネルギー革命」は動力源の切り替えによる生活と社会の激変を意味します。似てるようで目的も中身も違うこの2つ、しっかり区別して覚えておきたいですね。

|

|

|