戦間期はいつからいつまで?

戦間期ベルサイユ体制を構築したベルサイユ条約の調印式

戦間期は第一次世界大戦の終結(1919年)から第二次世界大戦勃発(1939年)までの20年間の時代のことで、大半の期間は第一次世界大戦の講和条約ベルサイユ条約により構築された戦後秩序ベルサイユ体制の中にありました。

そして戦間期は混乱期・相対的安定期・世界恐慌期の三期に分けられますが、このうちの世界恐慌期にベルサイユ体制は崩壊し、第二次世界大戦へと突き進んでいくことになります。

|

|

|

|

|

|

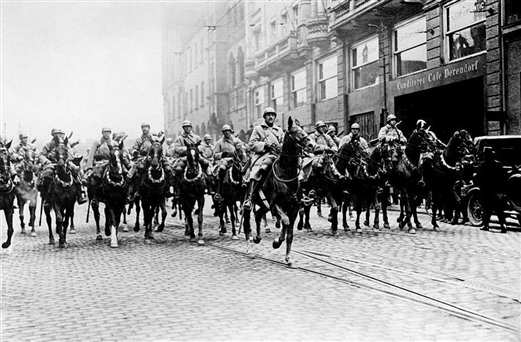

混乱期(1919年~1924年頃)

混乱期には、第一次大戦の戦後処理で各国ともに政治経済が混乱状態にありました。敗戦国では多額の賠償金で経済が大きく落ち込み、革命勢力と反革命勢力による内戦が勃発するなど、情勢不安定な状態が続きました。

ドイツの混乱

特にドイツは、ヴェルサイユ条約に基づく賠償金の負担や、インフレーションの進行で経済が破綻寸前に追い込まれました。また、ワイマール共和国は左派と右派の対立で政治的にも不安定でした。

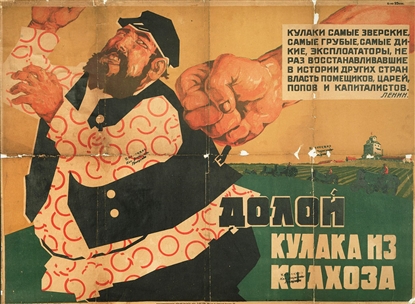

ロシアの動向

ロシアでは、1917年の十月革命によって成立したボルシェビキ政権が内戦を経てソビエト連邦を樹立し、共産主義体制を確立しました。この動きは他国にも大きな影響を与え、共産主義勢力の台頭を警戒させることになりました。

|

|

|

相対的安定期(1924年頃~1929年)

国際協調や経済協力の努力により、どうにか混乱期を抜け出し、政治経済が安定していた期間です。この間、文化面では人々の生活にゆとりが出来たことで大衆文化が登場し、政治面では民主主義勢力が伸長し、議会政治が重んじられるようになりました。戦間期で最も平和な時代となります。

ドーズ案の実施

ドーズ案により、ドイツの賠償金支払いが緩和され、アメリカからの資金援助が開始されました。これにより、ドイツ経済は一時的に回復し、ヨーロッパ全体の経済も安定しました。

ロカルノ条約の締結

1925年にはロカルノ条約が締結され、ドイツとフランスの国境問題が解決されました。この条約は、ヨーロッパにおける緊張緩和と国際協調の象徴として評価されています。

|

|

|

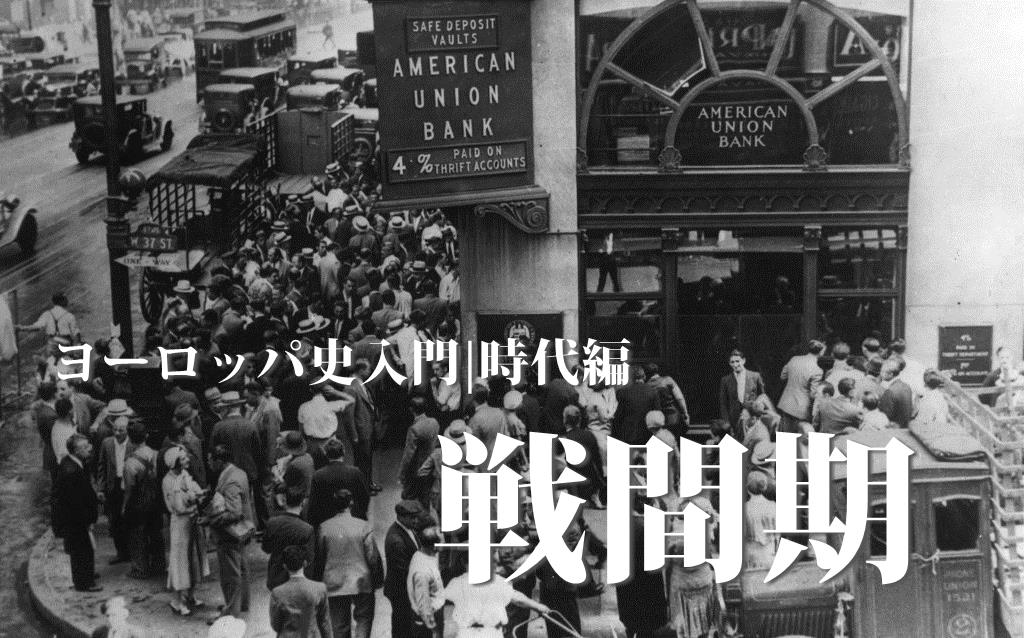

世界恐慌期(1929年~1939年)

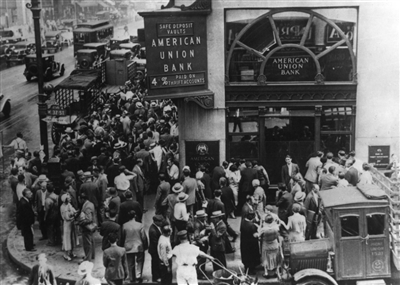

1929年「暗黒の木曜日」に端を発する世界恐慌により、ようやく復活の兆しがみられた経済が再度落ち込み、不況による社会不安が蔓延した期間です。倒産と大量失業が相次ぎ、持てる国はブロック経済政策で自国産業の保護に躍起になり、持たざる国は生存を掲げて軍事拡大と侵略政策に乗り出し、ベルサイユ体制は崩壊します。

アメリカの大恐慌

ニューヨーク株式市場の大暴落から始まったアメリカの大恐慌は、全世界に波及し、国際経済は大打撃を受けました。特に工業国や輸出依存国は深刻な影響を受けました。

ナチス・ドイツの台頭

経済危機に直面したドイツでは、ナチス党が急速に支持を拡大し、1933年にヒトラーが政権を掌握しました。ヒトラーはヴェルサイユ条約の破棄を宣言し、軍備拡張と侵略政策を推進しました。

ヨーロッパには第一次大戦前の軍事的緊張が再来し、1939年9月ナチスドイツによるポーランド侵攻で、第二次世界大戦の口火が切られ、戦間期は終焉を迎えるのです。

戦間期は、第一次世界大戦の終結から第二次世界大戦の勃発までの20年間の時代を指し、この期間にはベルサイユ体制のもとでの混乱と安定、そして世界恐慌とナチス・ドイツの台頭がありました。これらの出来事は、第二次世界大戦の背景として重要な意味を持っています。

|

|

|