亜寒帯気候

長い冬と短い夏の地に生きる者は、言葉少なく、火と沈黙を大切にする。彼らの文明は急がず、ただ確かに根を張ってゆく。

─ 地理学者・ピョートル・クロポトキン(1842 - 1921)

寒さが支配する土地にも、人は暮らし、文化を育ててきました。

ヨーロッパの北部や東部に広がる「亜寒帯気候」の地域では、長く厳しい冬と短い夏に適応した住まいや食文化、そして森林資源を活かした産業や観光が根づいています。

このページでは、そうした寒冷地帯の暮らしと風土に光を当てながら、ヨーロッパにおける亜寒帯気候の分布とその環境史をわかりやすくかみ砕いて解説します。

|

|

|

|

|

|

| 気候区分 | ケッペンの気候区分で「D(冷帯・亜寒帯)」に分類される。代表例:Dfc, Dfb, Dfdなど |

|---|---|

| 主な特徴 | 冬が非常に寒く長い。夏は短く、気温は比較的高くなる |

| 平均気温 | 最寒月は−3℃未満、最暖月は10℃以上。夏冬の気温差が大きい |

| 降水傾向 | 年間を通じて降水はあるが、夏にやや多く、冬は乾燥しやすい |

| 主な分布地域 | シベリア、カナダ中部、北欧内陸部、アラスカ内陸部など |

| 植生 | 針葉樹林(タイガ)地帯が広がる。寒さに強い動植物が生息 |

| 影響を受ける要因 | 大陸性気候の影響が強く、内陸部に多く分布。日照時間も影響 |

| 生活文化への影響 | 木造建築や断熱文化、狩猟や毛皮利用、保存食・燻製文化などが発達 |

亜寒帯気候の特徴

冬は長く寒く、夏は短くも比較的温暖──そんな気候条件の中で、人々はどのように暮らし、どんな文化や産業を築いてきたのでしょうか?

断熱性の高い建築文化

亜寒帯の家屋といえば、木造のロッジ風住宅が定番。分厚い壁や小さめの窓は、熱を逃がさず室内を温かく保つ工夫です。屋根も急勾配で、雪が積もらずに滑り落ちやすくなっているのが特徴。煙突のある家が多く、薪ストーブの文化が今でも根強いです。

冬季の保存食文化

収穫期が限られるため、古くから保存食を重視する文化が育まれてきました。たとえばフィンランドのカレリアパイや、ロシアのピロシキなども、小麦や根菜を無駄なく活かし、保存が効く食文化の工夫の結晶なのです。

林業と紙パルプ産業

この地域には針葉樹林が広がっており、林業がとても重要な産業です。フィンランドやスウェーデンでは、伐採された木材を活用して製紙業や家具づくりが盛んに行われてきました。木材は冬の燃料にもなるため、生活のすみずみに森林資源が活かされています。

針葉樹の一種「ヨーロッパトウヒ」

北欧から東欧まで広がる亜寒帯気候帯に生育

出典:Photo by Heinz Seehagel/ Wikimedia Commons Public Domainより

冬の観光とウィンタースポーツ

冬の寒さを逆に“売り”にしてきたのが観光業。たとえばフィンランドのラップランド地方では、オーロラ観光や犬ぞり体験などが人気。スキーやスノーボードといったウィンタースポーツも、この地域ならではの観光資源となっているわけです。

亜寒帯気候は「寒いだけ」じゃありません。厳しい自然環境の中で育まれた工夫や知恵が、建築・食文化・産業のいたるところに息づいているんですね。

亜寒帯気候の国々

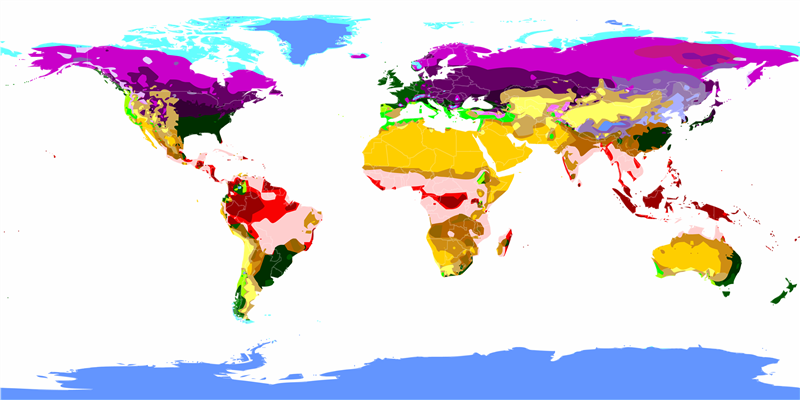

ヨーロッパにおける亜寒帯(紫色)の分布

出典:Photo by LordToran / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

ヨーロッパと聞くと、温暖な気候や美しい四季を思い浮かべる人も多いかもしれませんが、じつは亜寒帯気候──つまり「冬が長くて寒く、夏が短い」地域も広く存在しています。とくに北や東に行くほど、こうした寒冷な気候が支配的になっていくんです。では、ヨーロッパの中で亜寒帯気候に属する国々とは、いったいどこなのでしょうか?

スウェーデン

スウェーデンの北半分──とくにラップランド地方は、典型的な亜寒帯気候(Dfc)に属します。冬は氷点下が当たり前で、雪も深く積もります。一方、短い夏は日照が長く、牧畜や野外活動が盛んになる時期でもあります。

フィンランド

フィンランドの大部分も亜寒帯気候で、ヘルシンキより北ではほぼ全域が該当します。広大な針葉樹林(タイガ)が広がり、サーミ人によるトナカイ牧畜や狩猟文化も、この気候と密接な関係があります。

ロシア西部

ヨーロッパロシア──モスクワやサンクトペテルブルクを含む地域は、典型的な亜寒帯湿潤気候(Dfb)に分類されます。冬は氷点下20度以下に達することも珍しくなく、雪に覆われた期間も長いのが特徴。

バルト三国

この3国も内陸部を中心に亜寒帯気候の影響を受けています。沿岸部はやや海洋性の影響を受けて気温が緩和されますが、内陸は冬の寒さが厳しく、湖や川も凍結するほどです。

ベラルーシ

ベラルーシは国全体が内陸に位置しており、大陸性の亜寒帯気候に近い環境です。夏は短くて蒸し暑く、冬は長くて厳しいという典型的な特徴を示しています。農業はジャガイモやライ麦が中心。

ウクライナ北部

ウクライナの北部、とくにチェルニヒウ州やスームィ州周辺は、やや亜寒帯気候寄りの気候帯に含まれることも。気温の年較差が非常に大きく、冬は厳寒、夏は30度近くになるなど極端な変動があります。

ヨーロッパにおける亜寒帯気候は、北と東に広がる寒冷な世界です。そこには、厳しい自然のなかで生まれた知恵や暮らしが今も息づいています。気候が人の文化や都市のあり方にまで影響しているのだと実感させられますね。

気候から紐解くヨーロッパ環境史

サーミ人とトナカイ

北欧の亜寒帯気候域に住むサーミ人が,トナカイとともに営む伝統的な暮らしの一場面

出典:Photo by unknown / Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0より

ヨーロッパの北や東部に広がる亜寒帯気候。夏は短く、冬はとことん長くて寒い──そんな厳しい自然環境の中で、人々はどんなふうに生きてきたのでしょうか?豊かな森林、凍てつく大地、そして自然との絶え間ないせめぎ合い。以下では、この亜寒帯気候を入り口に、ヨーロッパの地方ごとの環境史をひも解いてみましょう。

スカンディナヴィア半島

ノルウェーやスウェーデンの山間部や内陸部では、冷涼な気候のもとでタイガ(針葉樹林)が広がります。人々はこの森林資源を活かして、木材やタールの輸出をおこなってきました。とくにスウェーデンでは、製鉄業と森林伐採が結びついた開発史が特徴的です。

自然との共存を模索したサーミ文化

スカンディナヴィア北部に暮らすサーミ人は、厳寒の中でトナカイ牧畜を中心とした遊牧生活を営み、自然と共生してきました。近代に入ってもその生活様式は変化しつつ残り、自然保護と先住民文化の両立が今も議論の的になっています。

ロシア西部とバルト三国

亜寒帯気候が広がるヨーロッパロシアやバルト三国では、独自の農業・都市発展の道を歩んできました。

この地域の土壌はポドゾル(灰白土)と呼ばれ、栄養が乏しく、農耕には不向き。ロシア帝国時代から農民たちは開墾と肥料施用をくり返し、ようやく耕作地を広げてきた歴史があります。ジャガイモやライ麦といった冷涼な気候に適した作物が選ばれてきました。

湖沼と湿地に根づいた文化

とくにエストニアやラトビアなどでは、湖沼や湿原が多く、漁労・狩猟文化が根強く残っています。また、湿地の干拓と森林伐採によって村落が広がり、19世紀には農村社会として成熟しました。

東欧内陸部

ポーランドからベラルーシ、ウクライナにかけての地域もまた、亜寒帯気候が及ぶ重要なエリアです。

この一帯では、広大な森林地帯を開墾して農地をつくるという営みが中世以来続けられてきました。16世紀の「三圃制」や近代の農地集約など、気候に制約されつつも人の手で自然環境が変えられてきた歴史があります。

冬の寒さと都市計画

厳寒の冬をどうしのぐかは、都市の構造にも影響してきました。断熱性の高い木造建築、炉や煙突の発達、風除室を備えた家屋など、暮らしの知恵が生まれたのです。これらは農村だけでなく、都市にも共通する知見でした。

亜寒帯気候という自然の厳しさのなかで、ヨーロッパ各地の人びとは工夫と適応をくり返しながら独自の環境文化を築いてきました。冷たく静かな森や湖の風景の背後には、自然と人のせめぎ合いの歴史がしっかりと刻まれているのです。

|

|

|

|

|

|