エストニア史の流れを年表でつかもう

エストニアの国旗

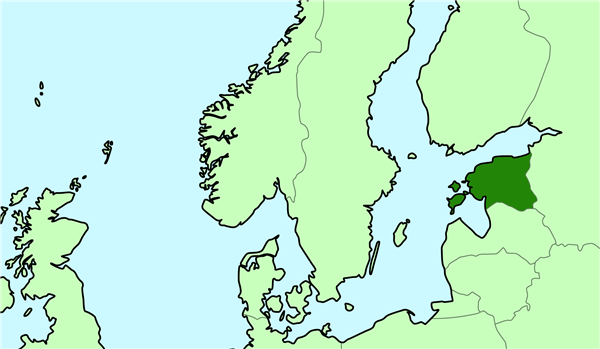

エストニアの国土

| 年代 | 出来事 | 時代 |

|---|---|---|

| 12世紀末 | ドイツ騎士団とデンマーク軍がキリスト教布教とともに侵攻 | 中世 |

| 1219年 | デンマークが北エストニアを支配 | 中世 |

| 1346年 | デンマークが領有地をドイツ騎士団に売却、全土がドイツ系支配下に | 中世 |

| 1561年 | リヴォニア戦争後、スウェーデンが北部を支配 | 近世 |

| 1721年 | 大北方戦争後、ロシア帝国がエストニアを獲得 | 近世 |

| 1918年 | 独立を宣言(第一次世界大戦後、ドイツとロシアから離脱) | 近代 |

| 1920年 | ソ連とタルトゥ条約を締結し、独立承認を得る | 近代 |

| 1940年 | ソ連に併合され、エストニア・ソビエト社会主義共和国となる | 近代 |

| 1941~1944年 | ナチス・ドイツによる占領、ユダヤ人や反ナチ派が弾圧 | 近代 |

| 1944年 | 再びソ連に併合され、共産主義体制が強化 | 近代 |

| 1987年 | 「歌う革命」始まる(民族運動の高揚) | 現代 |

| 1991年 | ソ連崩壊とともに独立回復、国際的承認を得る | 現代 |

| 2004年 | EU・NATO加盟 | 現代 |

| 2011年 | ユーロ導入 | 現代 |

| 2023年 | ロシアの脅威に対抗し、NATOとの軍事連携を強化 | 現代 |

エストニアの歴史詳細

エストニア(正式名称:エストニア共和国)は北ヨーロッパのバルト海沿岸に位置する共和制国家です。国土は北はフィンランド湾、西はバルト海、南はラトビア、東はロシアと国境を接することで構成され、気候区は亜寒帯湿潤気候に属しています。首都はバルト海のシリコンバレーとして知られるタリン。

この国ではとくにIT産業が発達しており、中でも電子居住権「e-Estonia」が有名です。また世界遺産のタリン歴史地区を背景にした観光業もこの国の基幹産業となっています。

そんなエストニアの歴史は、13世紀に建設されたデンマークの砦から始まるといえます。その後スウェーデン、ポーランドによる分割統治を経て、スウェーデンがエストニア全土を統治。大北方戦争によりロシア帝国統治が始まりましたが、ロシア革命を機に独立を宣言しました。第二次大戦以降ソ連の支配下に置かれますが、1989年バルト三国から延べ200万人も参加した平和抗議活動「Baltic Way」が独立運動の一環として行われます。その結果1991年に再独立を果たし現在に至る・・・というのがこの国の歴史のおおまかな流れです。ここではそんなエストニアの歴史的歩みをもっと詳しく年表形式で振り返ってみましょう。

|

|

|

古代エストニア

エストニア含めたバルト地域に人類が居住を始めたのは、紀元前9500年から紀元前7500年頃の旧石器時代と考えられています。そしてエストニア人の祖先とされるフィン・ウラル語派の民族は紀元前3000年頃に、ヴォルガ川中流域から現エストニア地域に移住を始めたと考えられています。古代ローマ・ギリシャ文化圏とは隔絶していたため、古代エストニアは一貫して「異教の地」でだったのです。このため、エストニアは独自の文化と宗教を維持し続け、自然崇拝やシャーマニズムが広く行われていました。交易もバルト海沿岸で活発に行われ、琥珀や毛皮が主要な交易品でした。エストニアの部族社会は独立しており、それぞれが独自の領土と文化を持っていました。

|

|

|

中世エストニア

7世紀から8世紀にかけてバルト地域にヴァイキングが定住するようになり、タリン、タルトゥなどの都市を拠点に東西交易を営んでいたと考えられています。ドイツ人の入植が開始される13世紀より前のエストニアは、「キヘルコント」と呼ばれる政治共同体が並立しており、統一国家の体はなしていませんでした。各キヘルコントは独自の領主によって統治され、地域ごとに異なる文化や習慣を持っていました。

13世紀に入ると、北方十字軍がエストニアに侵攻し、エストニア人に対するキリスト教化と支配を強化しました。ドイツ騎士団やデンマーク王国がエストニアを支配下に置き、都市や要塞が建設されました。タリンはハンザ同盟の一員として商業の中心地となり、エストニアはヨーロッパの貿易ネットワークに組み込まれていきました。中世エストニアは外部からの支配と影響を受けながらも、独自の文化とアイデンンティティを維持し続けました。

1199年 十字軍のリヴォニア進軍

教皇インノケンティウス3世が、リヴォニア(現エストニア南部からラトビア地域)に十字軍を派遣。

1202年 リヴォニア帯剣騎士団の設立

リヴォニアを占領した十字軍により、リヴォニア帯剣騎士団が設立され、エストニアもその支配下に入る。騎士団の中心地はラトビアのリガに置かれた。

1219年 エストニア北部がデンマーク支配下に

エストニア人の反乱が起こるが、帯剣騎士団はデンマークからの援軍6万を後ろ盾にこれを鎮圧。その後デンマーク人によりタリンの起源となる城塞「ダーニーリーン」が建設された。

1236年 エストニア南部がリヴォニア騎士団の支配下に

帯剣騎士団がドイツ騎士団に吸収され、リヴォニア騎士団となった。以後エストニア南部は「リヴォニア騎士団領」となり、リヴォニア騎士団を介してドイツ人の支配を受けるようになった。

1346年 エストニア北部がデンマークからリヴォニア騎士団に売却

長らくデンマーク領であったエストニア北部が、リヴォニア騎士団(ドイツ騎士団)に売却される。現エストニアの首都タリンを含むリヴォニアはリヴォニア騎士団領に編入された。

|

|

|

近世エストニア

近世エストニア(16世紀から18世紀)は、支配勢力の変遷と経済的発展が特徴です。16世紀には、リヴォニア戦争を経てエストニアはデンマーク、スウェーデン、ポーランド・リトアニア共和国の間で争奪されました。最終的に北部エストニアはスウェーデンの支配下に入り、南部はポーランド・リトアニア共和国に属しました。

17世紀になると、スウェーデンの支配が確立し、「スウェーデン時代」と呼ばれる時期が始まりました。この時期、スウェーデンは教育と福祉の改革を進め、タルトゥ大学が1632年に設立されました。農民の権利が一部向上し、農奴制が緩和される動きも見られました。

しかし、18世紀初頭の大北方戦争(1700年-1721年)では、エストニアは再び戦場となりました。スウェーデンの敗北により、エストニアはロシア帝国に併合されました。ロシア支配下では、経済発展が進み、特にリガとタリンは重要な貿易都市として栄えました。

近世エストニアは、支配者の交代とともに社会経済的変革を経験しながら、ヨーロッパの政治・経済の一部として発展していきました。この時期の改革や発展は、後のエストニア独立運動や国家形成に大きな影響を与えました。

1561年 エストニア北部がスウェーデン支配下に

スウェーデン、デンマーク、ポーランドなどから圧力を受けるようになり衰退が始まり、リヴォニア戦争などを経て1561年、エストニアを支配していたリヴォニア騎士団領は崩壊した。以後エストニア北部はスウェーデンの支配を受けるようになる。

1629年 エストニアの大部分がスウェーデン支配下に

ポーランドとの抗争に勝利したスウェーデンがエストニアの大半を獲得する。スウェーデン支配下でエストニアは政治的安定を取り戻し、教育や法律の整備が進んだ。この時期、スウェーデンはエストニアの社会経済的発展に寄与し、宗教改革の影響も受けてプロテスタントが広まった。

1632年 タルトゥ大学創設

エストニアのタルトゥに本部を置くタルトゥ大学の前身「アカデミア・グスタヴィアナ」が創設される。スウェーデン王グスタフ・アドルフによって設立されたこの大学は、エストニア初の高等教育機関であり、教育と学問の中心として発展した。タルトゥ大学は後にエストニアの知識人と文化の発展に大きく貢献し、現在も重要な学術機関として機能している。

1700年 大北方戦争

ロシアとスウェーデンとの間で起きた大北方戦争に巻き込まれる。ロシア軍による破壊行為やその間に蔓延した疫病によってエストニアは深刻な被害を受けた。

1721年 ニスタット条約/ロシアの支配下に

ニスタット条約により、スウェーデンはエストニアの権利を放棄。これにより、エストニアはロシア帝国の支配下に入ることとなった。ロシアの統治下でエストニアの政治体制や経済構造は大きく変化し、農奴制の強化やロシア化政策が進められた。この時期、エストニア人の民族意識も徐々に高まり、後の独立運動の基盤となった。

|

|

|

近代エストニア

近代エストニアは、19世紀から20世紀初頭にかけて、ロシア帝国の支配下で大きな変化を経験しました。産業革命の影響により、エストニアの都市化と工業化が進み、タリンやタルトゥなどの都市は経済的に発展しました。教育水準も向上し、民族意識が高まる中でエストニア語の復興運動が進展しました。

第一次世界大戦後、1918年にエストニアは独立を宣言し、1920年にはタルトゥ条約により国際的に承認されました。独立後、エストニアは民主主義体制を確立し、経済も着実に成長しました。しかし、1939年の独ソ不可侵条約によって、エストニアはソビエト連邦の影響下に置かれ、1940年には正式に併合されました。

第二次世界大戦中、エストニアはナチス・ドイツとソビエト連邦の占領を経験し、多くの犠牲者を出しました。戦後再びソ連の支配下に戻り、強制的な集団化と工業化が進められました。1980年代後半のペレストロイカとグラスノスチの影響で独立運動が再燃し、1991年にエストニアは独立を回復しました。近代エストニアは、多くの困難を乗り越えつつも、独立と文化復興を達成した時代といえます。

1918年 エストニア共和国として独立を宣言

前年ロシア革命により宗主のロシア帝国が崩壊したのを受け、エストニア共和国として独立を宣言した。エストニアはこの独立宣言を通じて、自らの主権と国民の自由を確立するための第一歩を踏み出した。この時期、エストニアは国際社会からの承認を求めるとともに、国内の安定と経済発展に向けた努力を続けた。

1920年 タルトゥ条約/エストニア共和国の独立が承認

レーニンはエストニア共和国の独立を承認した。このタルトゥ条約により、エストニアは国際的な法的地位を確立し、正式に独立国家として認められた。条約の締結はエストニアにとって重要な外交的勝利であり、国内外での信頼と安定を築く基盤となった。この後、エストニアは独立国家としての体制を整え、民主的な政府を樹立した。

1940年 ソ連支配下に

1939年、ドイツと交わした「秘密議定書」にもとづきポーランドに侵攻。翌40年にはエストニア、ラトビア、リトアニアのバルト三国を占領した。恐怖政治が敷かれ大勢のエストニア人が逮捕・処刑・追放の憂き目にあった。

1941年 ナチス・ドイツ支配下に

独ソ戦が勃発するとまもなくナチス・ドイツ軍に占領された。ナチス支配下のエストニアでは、厳しい占領政策が実施され、多くのエストニア人が強制労働や弾圧に苦しんだ。特にユダヤ人やロマ、その他の少数民族は大量虐殺の対象となり、ホロコーストの悲劇がエストニアにも及んだ。ナチスの占領は、エストニアの社会と経済に深刻な影響を与え、戦後の復興に大きな課題を残すこととなった。

1945年 終戦

ドイツ・日本の降伏により第二次世界大戦は終戦。戦後のエストニアはソ連に再併合された。ソ連が集団農場化政策のもと、反体制派やクラークの弾圧を激化させるようになると、大量の非エストニア人難民がエストニアに流入するようになった。

1988年 「エストニア人民戦線」発足

ソ連からの独立を目的としたエストニア人民戦線が発足する。この組織は、エストニアの独立と民主化を目指して多くの市民や知識人を巻き込み、大規模なデモや集会を通じて圧力をかけた。人民戦線の活動は、エストニア国内での独立への機運を高めるだけでなく、国際社会にエストニアの独立を訴える重要な役割を果たした。この動きは、後にバルト三国全体の独立運動「歌う革命」の一環として大きな成功を収めることになる。

1989年 バルトの道

民主化を求める東欧革命の波がバルト三国にも波及。ヴィリニュス~リガ~タリンらバルト三国首都を繋ぐ、全長600kmにも渡る「人間の鎖」(バルトの道)が形成される。エストニア、ラトビア、リトアニアがともに世界に独立を訴えた。

|

|

|

現代エストニア

現代エストニアは、1991年のソビエト連邦崩壊後、独立を回復し、国際社会に再びその地位を確立しました。エストニアは民主主義と市場経済を基盤にした現代国家として発展を続けています。1991年の独立回復後、エストニアは迅速に経済改革を実施し、情報技術と通信分野での成長を遂げました。タリンは「バルトのシリコンバレー」と呼ばれるほどIT産業が盛んで、電子政府の導入も進んでいます。

2004年には欧州連合(EU)と北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、ヨーロッパおよび国際社会との結びつきを強化しました。これにより、安全保障の強化と経済成長が促進されました。2011年にはユーロを導入し、経済の安定性を一層高めました。

エストニアは教育水準も高く、ICT教育やスタートアップ支援に力を入れています。また、環境保護と持続可能な開発にも積極的に取り組んでいます。国際的なランキングでも高い評価を受けており、デジタル社会の先進国としての地位を確立しています。現代エストニアは、経済発展と技術革新を重視し、国際社会での影響力を拡大しています。

1991年 独立を回復/国際連合に加盟

ソ連共産党保守派がゴルバチョフ政権の転覆を目的にクーデターを起こすも失敗。この事件で権威を完全に失ったソ連は、エストニアの独立承認を余儀なくされた。その後エストニア共和国は国連に加盟、名実ともに主権国家としての地位を手に入れた。

1999年 WTO(世界貿易機関)に加盟

1999年、エストニアは世界貿易機関(WTO)に加盟した。これにより、エストニアは国際貿易のルールに基づく体系に正式に組み込まれ、輸出入の障壁が低減し、国際市場へのアクセスが向上した。WTO加盟は、エストニアの経済発展とグローバルな経済連携の強化に寄与した。

2004年3月 北大西洋条約機構(NATO)

2004年3月、エストニアは北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、国の安全保障体制が大きく強化された。NATO加盟は、エストニアの国防と地域安全保障へのコミットメントを象徴し、国際的な防衛ネットワークへの統合を意味した。

2004年5月 欧州連合(EU)加盟

2004年5月、エストニアは欧州連合(EU)に加盟。EU加盟により、貿易、投資、労働市場の自由な流通が可能となり、経済成長に大きな効果をもたらした。また、EUからの構造基金などの経済的支援を受けることで、インフラ整備や教育、公共サービスが向上した。

2007年 青銅の夜

首都タリンにおいて、第二次世界大戦におけるタリン解放者のソビエト兵の像が撤去されることを受け、ロシア系住民が暴動を起こした。この事件はエストニアとロシア間の緊張を高め、エストニアの民族的アイデンティティと歴史認識の問題を浮き彫りにした。

2010年 経済協力開発機構(OECD)加盟

エストニアは経済協力開発機構(OECD)に加盟し、先進国としての地位を確立した。OECD加盟は、エストニアの政策立案と実施における透明性と効率性の向上に貢献し、国際的な信用度を高めた。

2011年 ユーロ通貨の導入

2011年、エストニアはユーロを導入し、ユーロ圏に正式に参加した。ユーロ導入は、エストニアの経済安定と予測可能性を強化し、ユーロ圏諸国との経済的統合を深めた。これにより、投資の増加と金融市場の安定が促進された。

古代エストニアはフィン・ウラル語派の民族が定住し、自然崇拝を行う異教の地でした。中世にはヴァイキングの影響を受け、後にドイツ騎士団やデンマークによる支配が及び、キリスト教化が進展。近世では、スウェーデンとロシアの間で領有が争われ、最終的にロシア帝国の一部となりました。19世紀には民族運動が盛り上がり、1918年には独立を達成。しかしソビエト連邦とナチス・ドイツの占領を経て、再びソ連に併合される。1991年、エストニアは再独立を果たし、その後EUやNATOに加盟し、デジタル化を推進する現代国家へと変貌を遂げました。現在、エストニアは高い教育水準と先進的なITインフラで知られています。

|

|

|