街並みの「統一性」を保つ景観保護法、そのメリットとデメリットを知る

ヴェローナの街並み

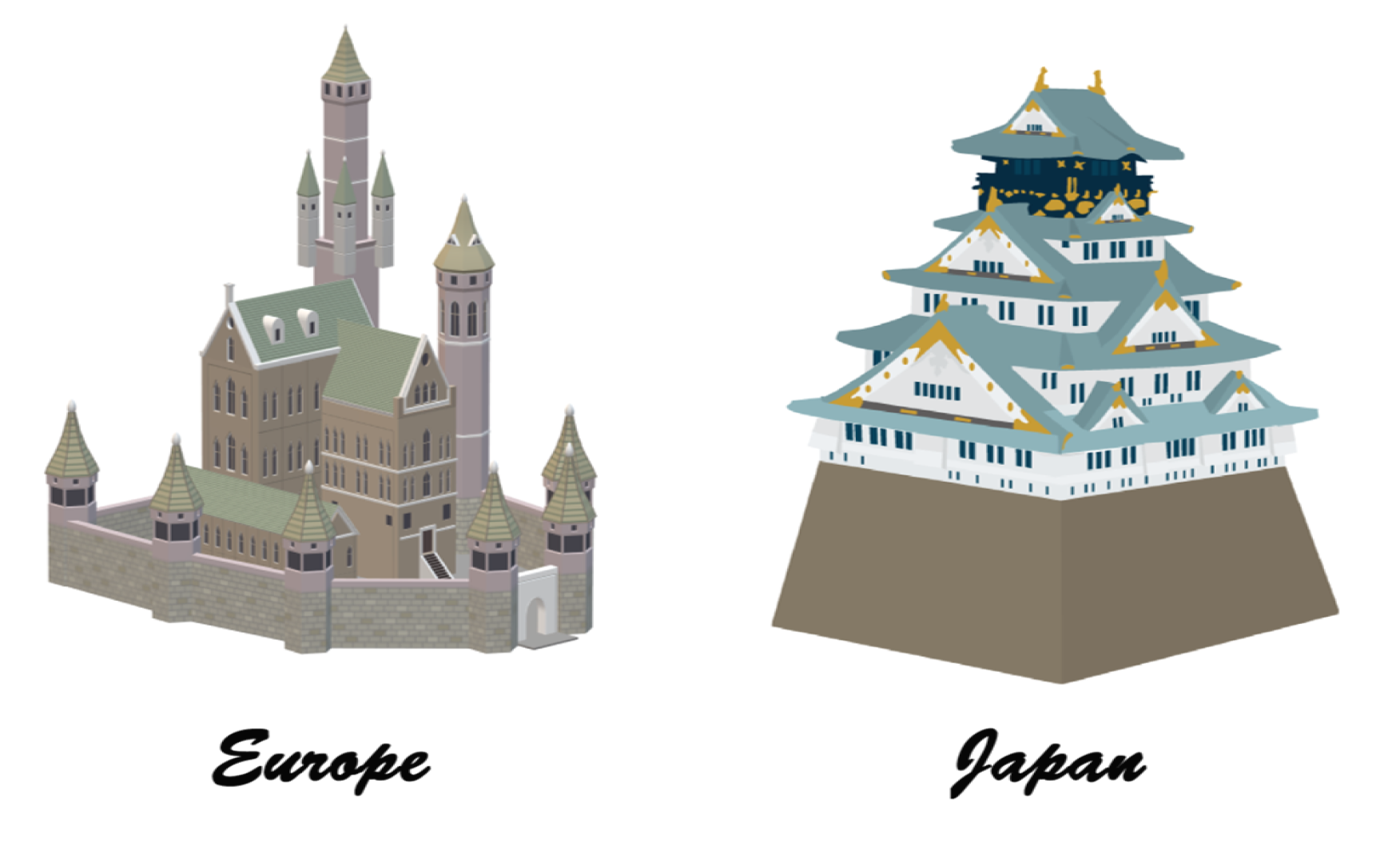

石畳の道、低層の建物、アイアンのバルコニー、そして街全体に漂うどこか落ち着いた空気感──これぞヨーロッパの街並みの魅力ですよね。実はこうした風景、偶然できたわけではなく、各国が定めた景観保護法や建築規制によって、意識的に守られてきたものなんです。では、そんな統一感ある街並みにはどんな特徴があり、またそれを保つ制度にはどんな良い点・課題があるのか? じっくり見ていきましょう。

|

|

|

|

|

|

ヨーロッパの街並みの特徴

どの都市を歩いても「なんか統一感があるなあ」と感じるヨーロッパ。そこには地理や歴史、そして美意識の積み重ねがあります。

素材の統一

ヨーロッパでは、古くから地域の石材やレンガを使って建物が建てられてきました。たとえばフランスでは明るいベージュの石、ドイツでは赤茶色のレンガ、イタリアではテラコッタの屋根瓦…といった具合に、自然素材が生む色の一体感が街全体に広がっているのです。

建物の高さ制限

ヨーロッパの旧市街に超高層ビルがほとんどないのは、高さ制限が厳しく設けられているから。多くの都市で教会の尖塔や古城より高い建物は禁止されていて、空の広がりと歴史的建造物の存在感が守られています。

|

|

|

景観保護法による統一性の維持

ヨーロッパの街並みが現代でも「古くて美しい」まま保たれているのは、ただの偶然ではなく、法律と制度によって計画的に維持されてきたからなんです。

歴史的建造物の保護

多くの国では歴史的建物は登録制になっていて、改修には行政の許可が必要。ファサード(外観)は原則そのまま、窓の形や使用する塗料の色まで指定されることもあります。これは「個人の自由よりも景観全体を優先する」という思想にもとづくもの。

新築・改築時の厳しいルール

伝統的街区では、新しく建てる建物も周囲と調和するようにデザインを制限されます。たとえばドイツのバイエルン州では、屋根の傾斜角や窓の比率まで条例で定められている地域もあるんです。こうして新旧が違和感なく共存する街並みが保たれているんですね。

|

|

|

景観保護のメリットとデメリット

では、こうした厳格な景観保護制度にはどんなプラスとマイナスがあるのでしょうか? 一見よさそうに見える制度にも、実は二面性があるんです。

メリット:観光資源と地域アイデンティティ

統一感のある街並みは観光資源として極めて重要。パリやプラハ、フィレンツェといった都市は、街並み自体がブランドになっていて、多くの観光客を惹きつけています。また、住民にとっても「この街らしさ」を実感できることは、地域アイデンティティの形成につながるのです。

デメリット:自由な建築が制限される

一方で、厳しい規制は居住者の不自由さにつながることも。たとえばエアコンの室外機が外に設置できない、太陽光パネルを載せられない、二重窓への交換が認められない──など、快適性や省エネの観点では問題も指摘されています。結果として維持費がかさむことも多く、住みにくさにつながることも。

ヨーロッパの美しい街並みの背景には、厳しいルールとそれを守る人々の努力があったんですね。統一感のある景観は、見た目の美しさだけじゃなく、地域の誇りや歴史の積み重ねを感じさせるものでもあるのです。

|

|

|