「産業革命」と「地球温暖化」の関係とは

産業革命と地球温暖化──この2つのキーワードが密接に結びついているのは、まぎれもない事実です。でも、なぜ18世紀に始まった産業の大変化が、21世紀の気候危機を生んでいるのでしょうか?今回はその因果関係をわかりやすくかみ砕いて解説していきます。

|

|

|

|

|

|

産業革命が引き起こしたCO2排出の爆発

まず最初に押さえておきたいのが、産業革命によって何が環境に影響を及ぼし始めたのかという点です。

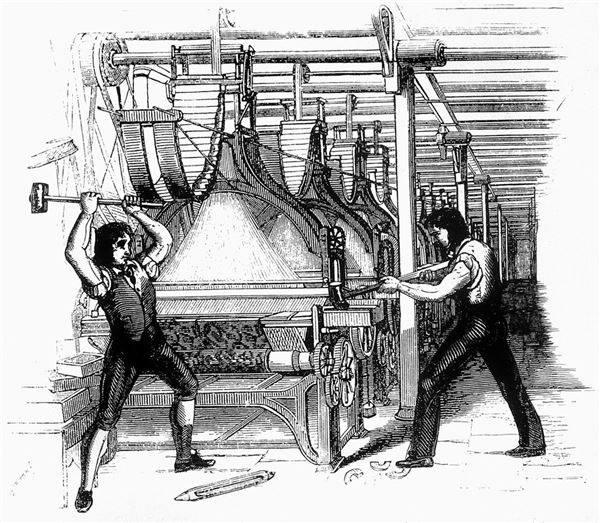

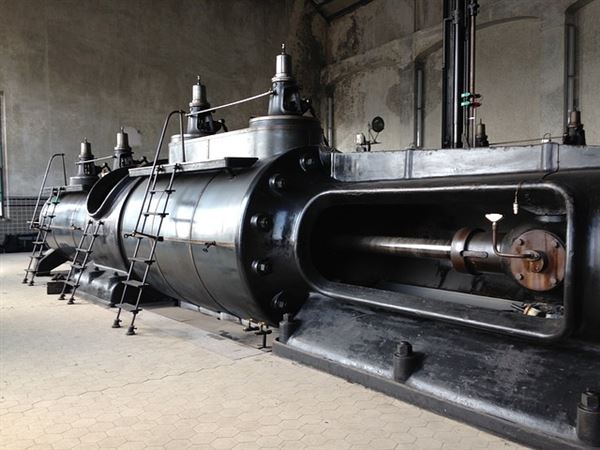

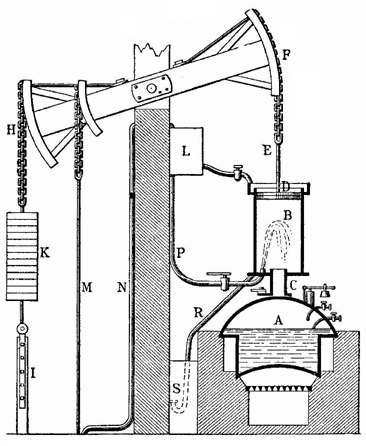

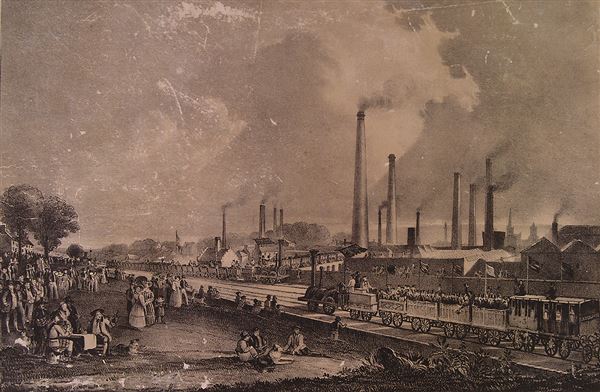

石炭を燃やす社会の誕生

18世紀後半のイギリスでは、それまでの人力や水力に代わって石炭をエネルギー源とする機械が使われ始めます。代表例が蒸気機関ですね。石炭を大量に燃やせば、その分二酸化炭素(CO2)が発生する──つまり、人類はこのときから地球に向けて「温暖化ガスの放出」を始めたわけです。

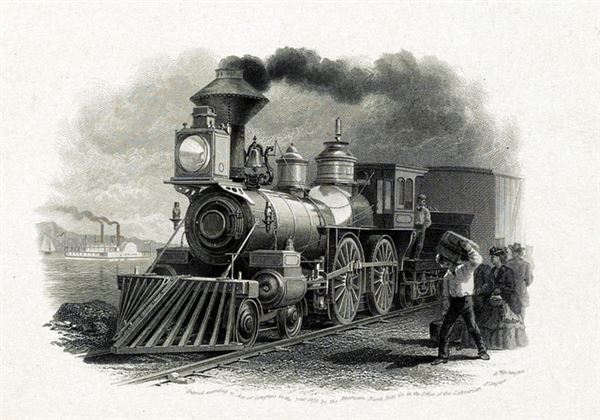

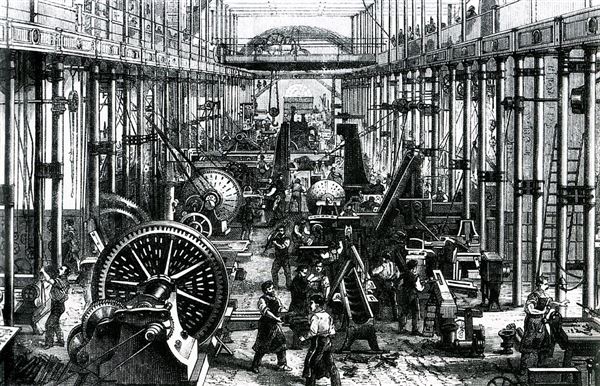

交通と工業のCO2加速

さらに19世紀に入ると鉄道・蒸気船・工場が急増し、あらゆる場面で石炭の使用が爆発的に増えました。これによりCO2の排出量は雪だるま式に増え、気候システムにじわじわと影響を及ぼすようになっていきます。

|

|

|

温室効果ガスの蓄積が気温を上げる

次に、「なぜCO2が気温を上げるのか?」というメカニズムも整理しておきましょう。

温室効果とは何か

大気中のCO2やメタン、亜酸化窒素などのガスは、地表から放出された熱(赤外線)を吸収して再放射する性質があります。これがいわゆる温室効果で、地球の平均気温を一定に保ってくれる働きでもあるんですね。

排出しすぎるとバランスが崩れる

ところが産業革命以降、化石燃料の燃焼によってCO2濃度が急上昇。結果として、熱が地球から宇宙へ逃げにくくなり、地表の平均気温が上昇してしまうわけです。これがいわゆる地球温暖化という現象の正体です。

|

|

|

近代の生活と温暖化のジレンマ

産業革命がもたらした恩恵は計り知れませんが、その裏で私たちは“代償”も払ってきたことになります。

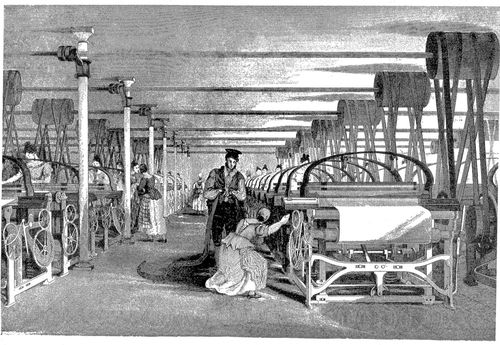

大量生産と大量消費の時代へ

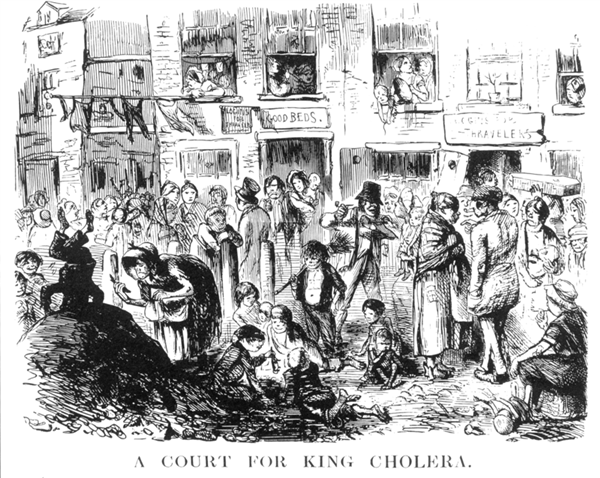

産業革命以降、人類は便利さ・スピード・効率を追求するようになりました。その結果、工場、輸送、冷暖房、電力供給など、あらゆる場面で化石燃料の消費が常態化。この消費こそが温暖化の根本原因になっているのです。

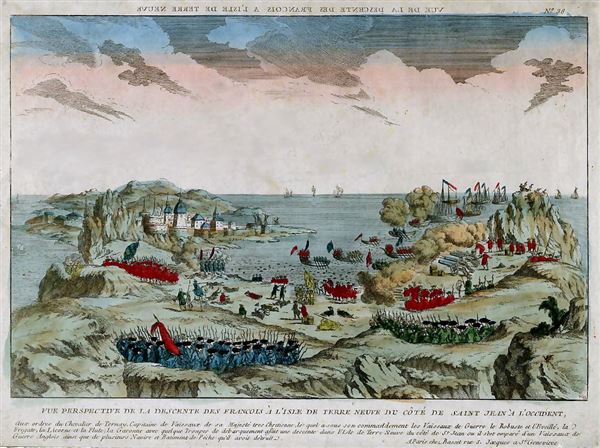

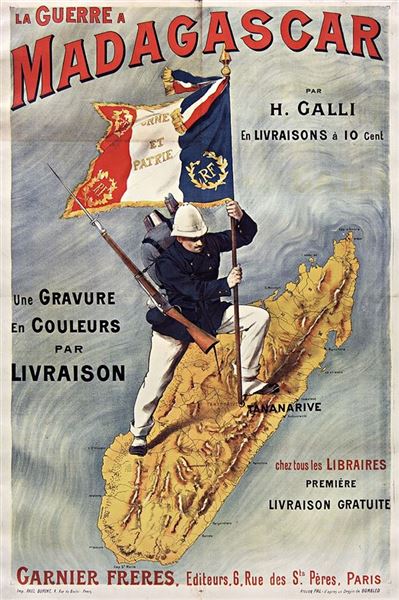

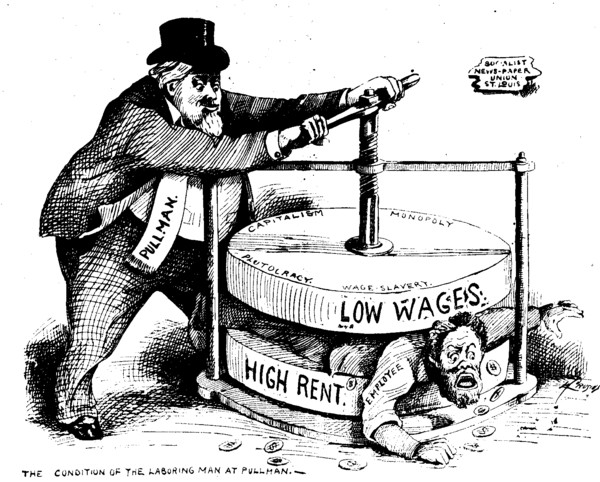

植民地支配と環境負荷の拡散

また、19世紀には産業力を背景にヨーロッパ列強が世界を植民地化していきました。この過程で森林伐採、鉱山開発、大規模プランテーションが進み、自然破壊とCO2排出が地球規模に広がっていったのです。

|

|

|

いま求められる「脱・産業革命型社会」

21世紀の現在、人類はこの温暖化を止めるために、大きな方向転換を迫られています。

化石燃料からの脱却

石炭・石油・天然ガスという産業革命型のエネルギー体系から、再生可能エネルギー(太陽光・風力・水力など)への転換が進められています。これは、いわば「第二のエネルギー革命」とも言える動きです。

カーボンニュートラルの挑戦

各国は「2050年カーボンニュートラル」を掲げ、排出量を実質ゼロに近づけるための政策を進めています。これは、産業革命以降に始まったCO2依存の社会構造を根本から作り直す作業でもあります。

このように、産業革命は私たちの暮らしを豊かにした一方で、地球温暖化という“副作用”をもたらしました。だからこそ今、人類はその始点と課題を見つめ直し、新しい未来への舵を切る必要があるのです。

|

|

|