「産業革命」と「社会主義」の因果関係とは

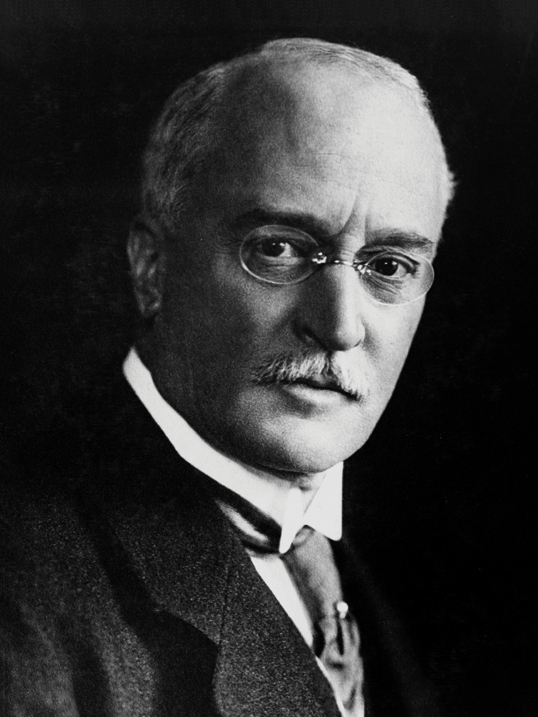

社会主義の祖カール・マルクス(1818~1883年)

産業革命が巻き起こした大変化──それは工場の誕生や都市の拡大だけではありませんでした。じつは「社会主義」という新しい思想も、この時代の激動から生まれてきたんです。資本主義の光と影、その影に目を向けたのが社会主義だったわけですね。今回はこの2つ、「産業革命」と「社会主義」がどんな因果関係で結ばれているのか、わかりやすくかみ砕いて解説していきます。

|

|

|

|

|

|

産業革命がもたらした社会の歪み

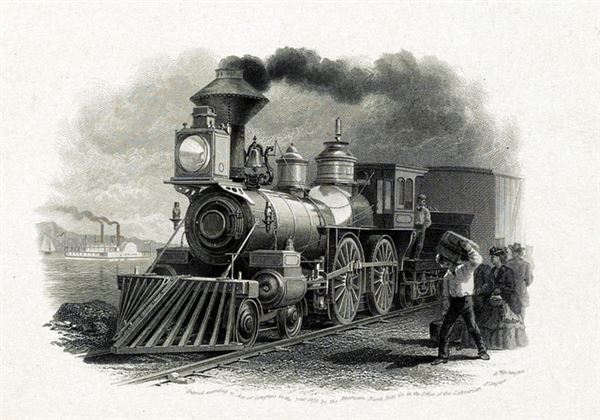

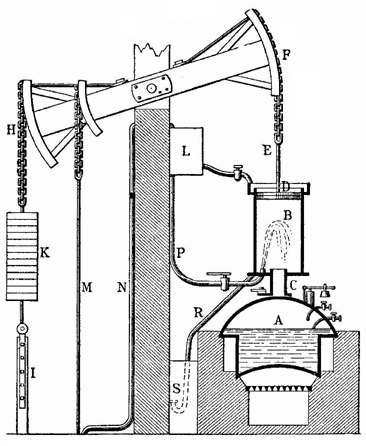

産業革命によって何が変わったのか? まずはこの土台を押さえておきましょう。

格差の拡大

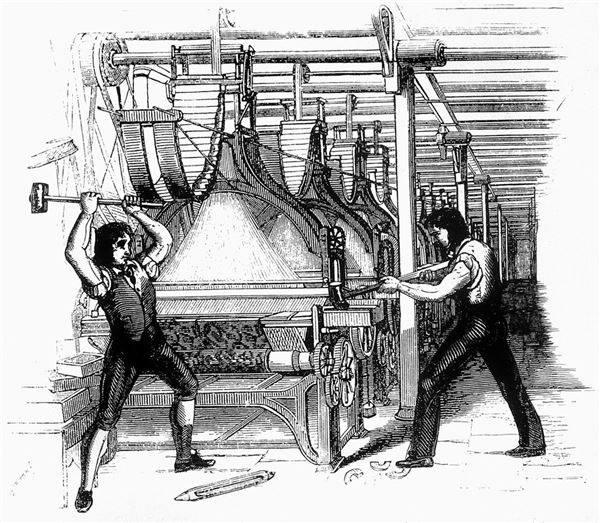

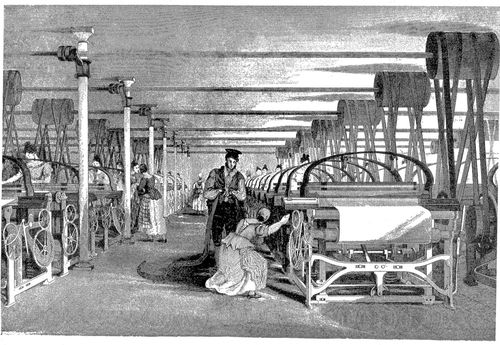

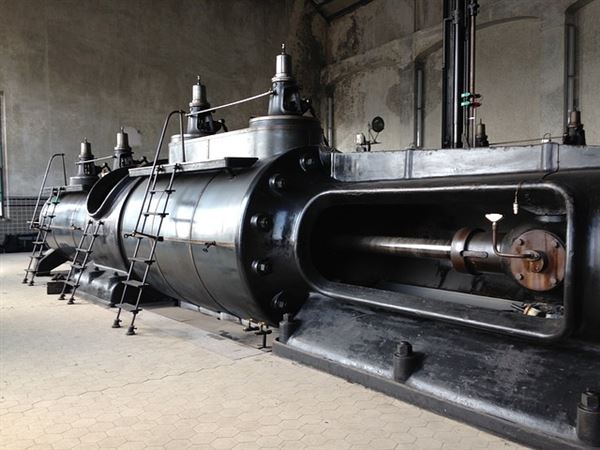

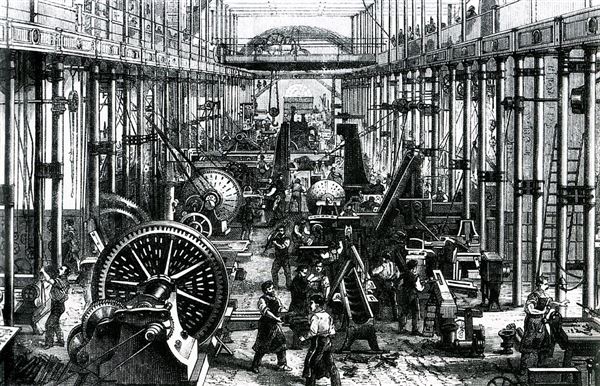

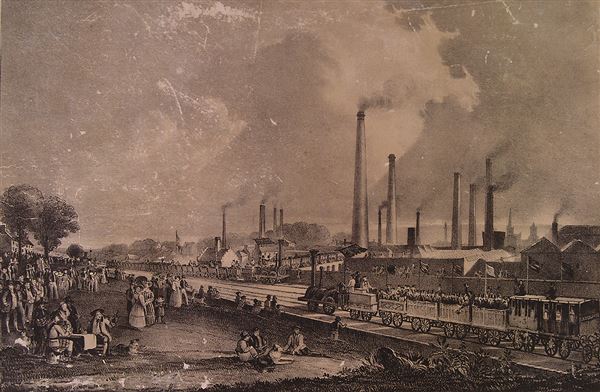

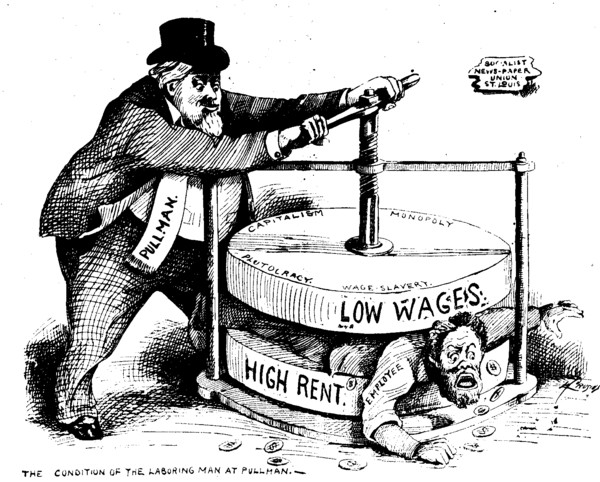

18世紀後半から19世紀にかけて、イギリスを皮切りに工場制手工業が発展し、都市に労働者が集まるようになります。ところが彼らの待遇は劣悪で、長時間労働・低賃金・児童労働が当たり前という状況。逆に、資本家は労働力と生産手段を独占し、大きな富を築いていきました。この経済格差が、次第に社会不安を引き起こすようになります。

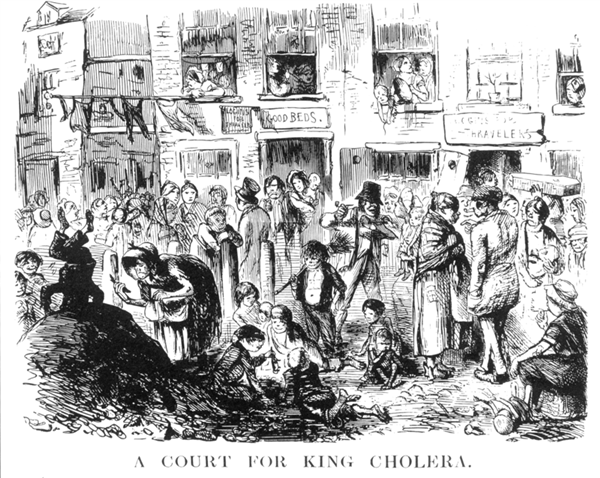

生活環境の悪化

工業都市の急成長は、スラム街や衛生問題も生み出しました。公害、栄養失調、過労死、そして失業。このような生活の荒廃ぶりに、多くの人々が「このままでいいのか?」と疑問を抱き始めます。

|

|

|

社会主義思想の登場

こうした問題を解決するために、19世紀前半から少しずつ広がっていったのが「社会主義」でした。

空想的社会主義

最初に登場したのは空想的社会主義。サン=シモンやフーリエ、オーウェンなどが有名で、彼らは労働者の共同生活や理想的な協同社会を構想しました。ただし、その方法は「善意」による説得や実験的な共同体づくりが中心で、政治的な強制力は重視されていませんでした。

科学的社会主義の登場

その後登場したのが、もっと理論的かつ政治的な科学的社会主義。この路線を築いたのが、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスでした。彼らは産業革命で生まれた社会構造を分析し、資本主義が内包する矛盾──つまり「資本家による搾取」──を暴き出します。

『共産党宣言』と階級闘争

1848年に発表された『共産党宣言』では、マルクスらが「全世界の労働者よ、団結せよ!」と呼びかけました。彼らの主張は、労働者(プロレタリアート)が団結し、資本家(ブルジョワジー)を打倒して、生産手段を共有する階級のない社会を目指すというものでした。

|

|

|

産業革命と社会主義の因果関係

では、ここから本題。「産業革命があったから社会主義が生まれた」と言える理由を整理してみましょう。

社会主義は産業革命の「副産物」

資本主義の爆発的な発展と、それによって生まれた矛盾や不平等こそが、社会主義思想を生む“温床”になったんです。もし農村中心の社会が続いていれば、そもそもこんな思想は必要とされなかったかもしれません。

理論だけでなく、運動としても広がった

産業革命によって都市部に労働者階級が集中したことも、社会主義が「思想」から「運動」に進化するきっかけになりました。街頭でのデモや労働組合の結成など、実際に社会を変えようとする力が生まれたのです。

国家による社会政策の契機にも

興味深いのは、社会主義の思想や運動があったことで、逆に資本主義国家が福祉制度や労働法を整備する動機づけになったという点。つまり、社会主義は「資本主義の暴走を抑える安全装置」的な役割も果たしたんですね。

このように、社会主義は産業革命が引き起こした格差や搾取といった「負の側面」に対するカウンターとして生まれた思想だったんですね。産業革命がなければ、マルクスもエンゲルスもあのような理論を構築する必要はなかったかもしれません。

|

|

|