ルネサンス期の天文学的進歩とは?

ワルシャワのコペルニクス記念碑

ルネサンス時代の天文学的進歩といえば、コペルニクス(1473年~1543年)が天体観測に基づいて『天球回転論』と呼ばれる地動説を提唱し、認められたことでしょう。ルネサンス期の天文学の進歩は、科学革命の先駆けとなり、現代天文学の基礎を築きました。

|

|

|

|

|

|

地動説とは

地動説とは宇宙の中心は太陽であり、地球は他の惑星の一員として、太陽の周囲を自転しつつ公転している・・・という宇宙観のことです。

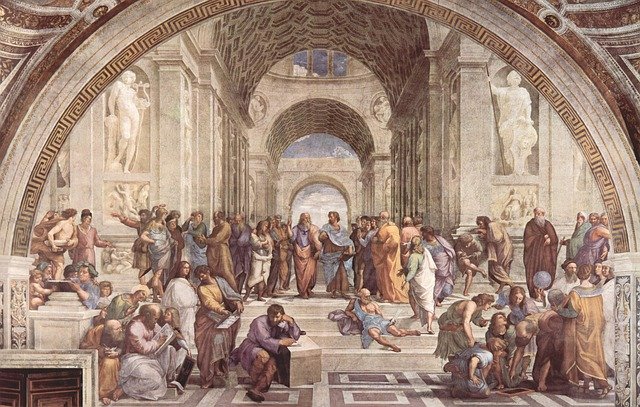

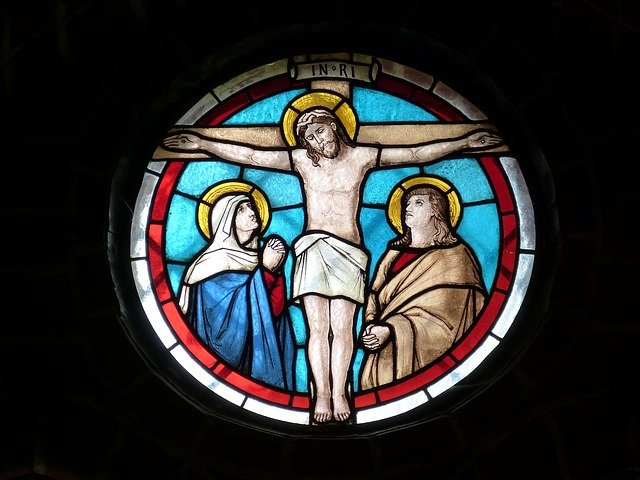

実はこの宇宙観自体は古代ギリシア時代にはすでに存在した※のですが、キリスト教全盛の中世には、「地球は宇宙の中心で静止しており、その周りを他の天体が回っている」とする天動説(地球中心説)が台頭したので、地動説自体なかったことになっていました。

「人間は神の創造物であり、その人間が住む星・地球こそが宇宙の中心である」・・・この宇宙観を否定してしまう地動説は、当時のキリスト教的見地からは受け入れがたいもので、ガリレオのように地動説を唱えた学者は教会に逮捕されたりしていたのです。

しかし中世末期には教会の権威は大きく失墜しており、ギリシア時代の地動説が見直され議論できるようになりました。またルネサンスが開花し、宗教的なものの考え方から脱却し、論理的・科学的に思索する習慣が広まっていったこともあり、1543年、コペルニクスの地動説主張本『天球の回転について』出版に至る下地は着実に整えられていったのです。

|

|

|

ルネサンス時代に活躍した天文学者

ニコラウス・コペルニクス(1473~1543年)

ポーランド出身の天文学者で、ルネサンス期の最も重要な人物の一人です。彼の『天球回転論』は、地動説を主張し、地球が太陽の周りを公転していることを証明しました。この理論は、中世の天動説に対する挑戦であり、科学的思考の新しい時代を切り開きました。

ヨハネス・ケプラー(1571~1630年)

ドイツの天文学者で、ケプラーの法則として知られる惑星運動の三法則を発見しました。ケプラーは、惑星が楕円軌道で太陽を回ることを示し、コペルニクスの地動説をさらに発展させました。彼の理論は、後のニュートンの万有引力の法則に大きな影響を与えました。

ガリレオ・ガリレイ(1564~1642年)

イタリアの天文学者であり物理学者でもあるガリレオは、天文学の観測に望遠鏡を初めて使用しました。彼の観測は、木星の衛星や太陽の黒点などを発見し、地動説を支持する証拠を提供しました。しかし、その主張がカトリック教会と衝突し、宗教裁判にかけられました。

アイザック・ニュートン(1642~1727年)

イギリスの科学者で、ケプラーの法則を証明する万有引力の法則を提唱しました。彼の『プリンキピア』は、天文学だけでなく物理学全般における基礎を築き、科学革命の頂点とされます。ニュートンの理論は、ルネサンス期の天文学的進歩の集大成といえるでしょう。

ルネサンス時代の天文学的進歩は、地動説の提唱とそれを支える観測技術の発展により、宇宙に対する人類の理解を劇的に変えました。これにより、宗教的な世界観から脱却し、科学的な探究心と理論が発展する基盤が築かれました。コペルニクス、ケプラー、ガリレオ、ニュートンといった偉大な天文学者たちの業績は、現代天文学の基礎を形成し、科学革命の先駆けとなったのです。

|

|

|